你是哪一種移民?

本欄一直強調移民是極為多元的社會過程,世上一方面沒有單一的移民經驗,而你是哪一種移民也不是你自己說了算,亦要看當地社會如何看。要見證移民經驗的多元性,我建議大家留意最近在台灣十分火熱的網上節目《中文怪物》。節目中的一百位參賽者都是移民到台灣的外地人,而且背景都不太一樣,撞出各種火花。

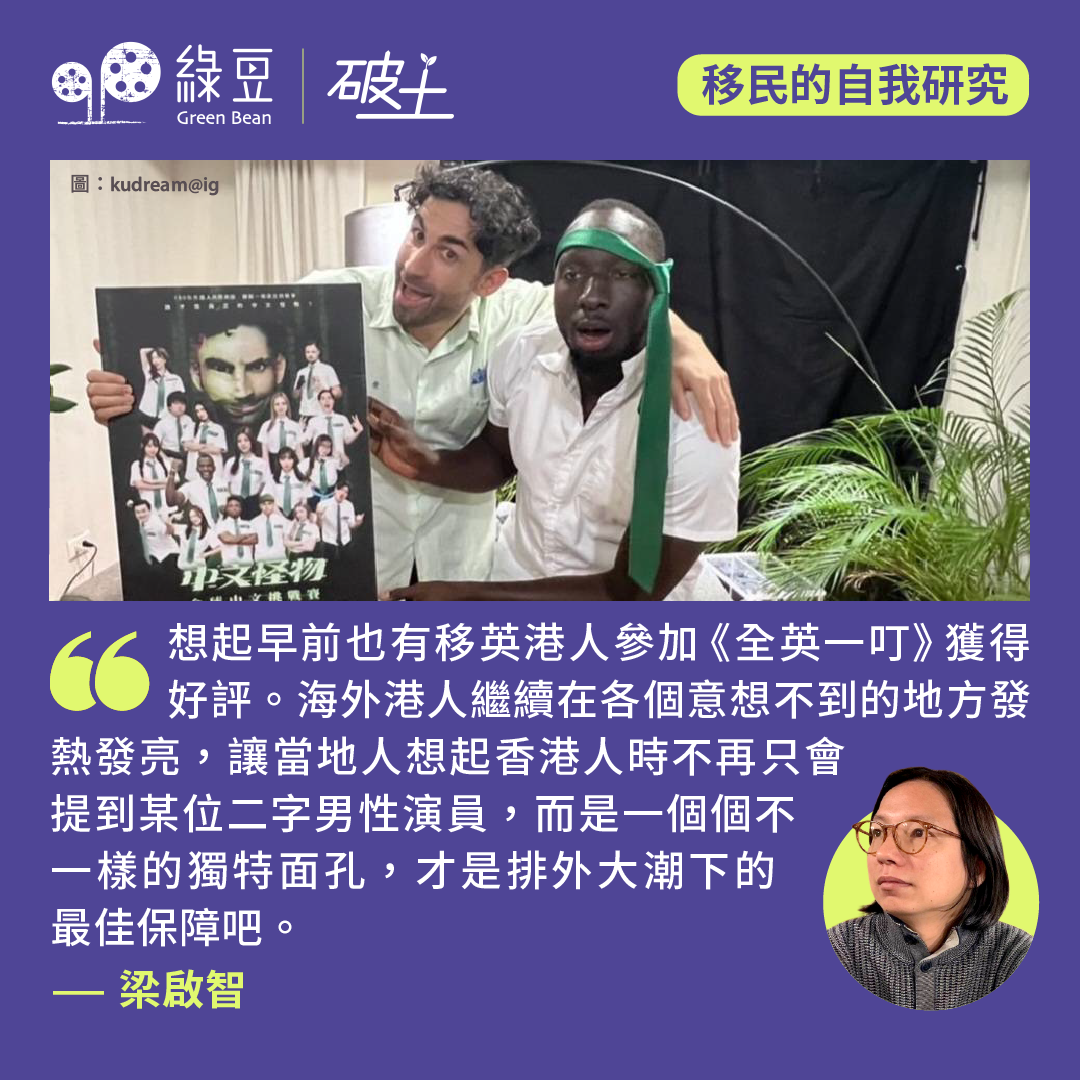

《中文怪物》是由來自法國的網紅「酷」所策劃的大型節目,召集了一百位在台灣生活的外國人比試中文能力,勝出者可獲三十萬台幣獎金。第一集在一個月前播出,至今已近五百萬收看次數,最後一集亦已在早前播出。這節目可以討論的地方有很多,本文集中討論當中反映的移民經驗。

首先得稱讚節目組在尋找參賽者時花了很多心思。一百名參賽者固然有不少來自觀眾熟悉的國家,例如美國、日本和南韓等,但也包括許多平常提到「外國人在台灣」的時候未必會想到的國家,例如印度、烏克蘭和波蘭,拉闊觀眾對外國人的印象。也有一些參賽者來自中華民國現時或曾經的邦交國,例如海地、斯威士蘭(Eswatini)和岡比亞(Republic of the Gambia),說明台灣對外關係的特殊性。

擴濶一般的想像

要討論國籍,是因為是否被視為移民和被視為哪一種移民,很多時候和國籍相關。例如同樣在卡塔爾,如果你來自南亞,你就是移工;但如果你來自歐美,你就是expat(expatriate,外派人員)。歐美白人在東亞,也往往比自其他地方的移民享有膚色優勢。

學術界很早就注意到這分野,和背後的各種主觀判斷。麻煩的是認知錯配:你以為自己是expat,當地人卻不這樣看。有些香港人在台灣,會自我歸類為有如歐美白人到東南亞以便宜物價爽過退休生活,但台灣人卻不一定歡迎這樣的理解。這次節目組找了數位來自印尼和越南的參賽者,過去台灣人對來自兩地的移民有不少刻板印象,這次算是提供了機會更立體地表現自我。

除國籍外,另一個有趣的多元呈現是職業。節目的發起人本身和很多參賽者都是網紅,確實也有不少外國人是以拍攝「外國人如何在台灣生活」的飲食玩樂短片為生,不過亦有許多參賽者是從事各行各業的:學生、翻譯、記者、金融業從業員、開餐廳⋯⋯還有一位中文能力極為出色的俄羅斯參賽者,有網友認出原來是來台超過二十年的工廠老闆。通過參賽者多元的國籍和職業,節目組反而拉平了他們之間的差距。如此不費力氣地擴展了觀眾對在台外國人的想像,我覺得移民署應該頒發嘉許狀才對。

豐富對移民的想像之所以重要,是一旦意識到移民有很多種,則自動會抗拒任何移民和本地人之間的簡單粗暴劃分:原來中東人也有很多種,每位印度人都不一樣;移民的內在平均差異甚至比本地人和移民之間的平均差異還要來得更大。

打破刻板印象

對此,我很欣賞節目的其中一個環節:找來台灣本地評審和這班外國人對決。節目組找來了台灣的資深主播、喜劇演員、語言治療師,還有饒舌歌手做評審,表面上看來明明是必勝無疑,結果卻不停慘輸外國參賽者。原來在這環節他們要聆聽電視廣告的對白,但因為台灣人自己的發音其實也常常不標準,沒有字幕的話很多時候本地人不見得比移民更能聽得懂。有些台灣的慣用說法甚至是和教科書標準不一樣(最常見的是「歡迎光臨」變成「緩光臨」),哪一套才是「正宗文化」的假定也就同時被顛覆。

在世界各地排外情緒高漲的今天,很難得有這種多姿多彩地展現各地移民的節目。節目組一方面強調他們都很努力地學習本地語言和文化,盡力成為本地社會的一部分,同時又點出這個「本地文化」本身是複雜和流動的,本地人別輕易以為自己就一定更懂,實是所有人在一起共同承傳。

想起早前也有移英港人參加《全英一叮》獲得好評。海外港人繼續在各個意想不到的地方發熱發亮,讓當地人想起香港人時不再只會提到某位二字男性演員,而是一個個不一樣的獨特面孔,才是排外大潮下的最佳保障吧。

▌[移民的自我研究]作者簡介

梁啟智,時事評論員,美國明尼蘇達大學地理學博士,現職台灣中央研究院社會所。