一橋之隔

科索沃在 1991 年舉行獨立公投,支持率達 99.98%,但考慮到該次公投被佔人口十分之一的塞族人杯葛,所以合理地推論,支持與反對獨立的比率約是九比一。那麼科索沃境內的塞族人支持甚麼呢?他們支持把科索沃納入塞爾維亞版圖,部分人甚至支持建立所謂「大塞爾維亞」。

兩族人有著截然不同的歷史,最顯著的差別在於宗教信仰。塞爾維亞人以東正教為主,科索沃的阿爾巴尼亞族人則信奉伊斯蘭教。民族議題向來敏感,出現了不少懸而未決、曖昧不明的狀況。例如在首都普里什蒂納市中心,矗立著一座廢置的東正教教堂,名為「救世主」。教堂停用多年,但科索沃政府不敢輕舉拆除,深怕觸動塞族人的神經,教堂儼然成了黃金地段中的獨特廢置景觀,四周長滿了草。有天我嘗試穿過草叢,想入內一探究竟,可惜大門上鎖。從縫隙窺探,教堂建築完整,內部卻完全空置,猶如東正教「飛地」,突兀地佇立在伊斯蘭教領土之上。

一座橋分隔兩族

然而論及科索沃最獨特的城市景觀,非北部的米特羅維察(Mitrovica)莫屬。城中有一座橋橫跨伊巴爾河(Ibar River),把城市一分為二。橋的南岸是阿爾巴尼亞族人聚居區,街上隨處可見拉丁字母招牌、科索沃和阿爾巴尼亞的雙鷹國旗。反觀北岸,聚居者以塞族人為主,沒有科索沃旗幟,取而代之是塞爾維亞的國旗,路牌招牌採用斯拉夫字母。北岸居民以前還會用塞爾維亞貨幣,彰顯塞爾維亞歸屬,但我在那裡喝咖啡,走了幾間商戶,發現只收歐元。

伊巴爾橋目前只供行人和電單車通行,禁止汽車駛過。橋上有意大利憲兵駐守,戒備森嚴,但氣氛並不緊張。我在拍照前,不知是否條件反射,居然先問了意大利憲兵可否拍照。他們見我有此一問,略顯詫異,點頭說可以,期間我見到有些貌似當地居民直接舉機拍照。

目前看似平靜,但其實在 2004 年,這裡發生了一起嚴重衝突,當時在伊巴爾河中發現了三具阿爾巴尼亞族小孩的屍體,死因不明,但不少阿人認為與塞人有關,未能證實,事件觸發了大規模衝突,造成 19 人死亡,過百人受傷。

兩地差異

如果說科索沃的遊客相對其他歐洲國家為少,那麼這個南北分隔的城市,遊客就更是寥寥可數。我在城中漫步,不免引來好奇且友善的目光。在城北有幾名塞族女孩想跟我交談,但語言不通,雖有翻譯 app 幫手,也問不出甚麼。反而在南岸的阿族人聚居處,不少途人都懂得英語,或多或少,也許反映兩地教育語言重點的差異。

原本我打算往北前往塞爾維亞,但由於塞爾維亞不承認他國與科索沃的邊界,如果從其他國家入境科索沃,就不能直接前往塞爾維亞,必須先到別國再入境。不過這項規定也不是鐵板一塊,例如歐洲旅客可憑身份證入境(這裡不屬歐盟,但容許歐洲旅客以身份證通關)。由於身份證毋須蓋印,官方便隻眼開隻眼閉,照樣放行。

徘徊在塞爾維亞門前,卻未能即時入境,只好折返南下,先到另一個嚮往已久的國家——蒙特內哥羅,又稱黑山共和國。

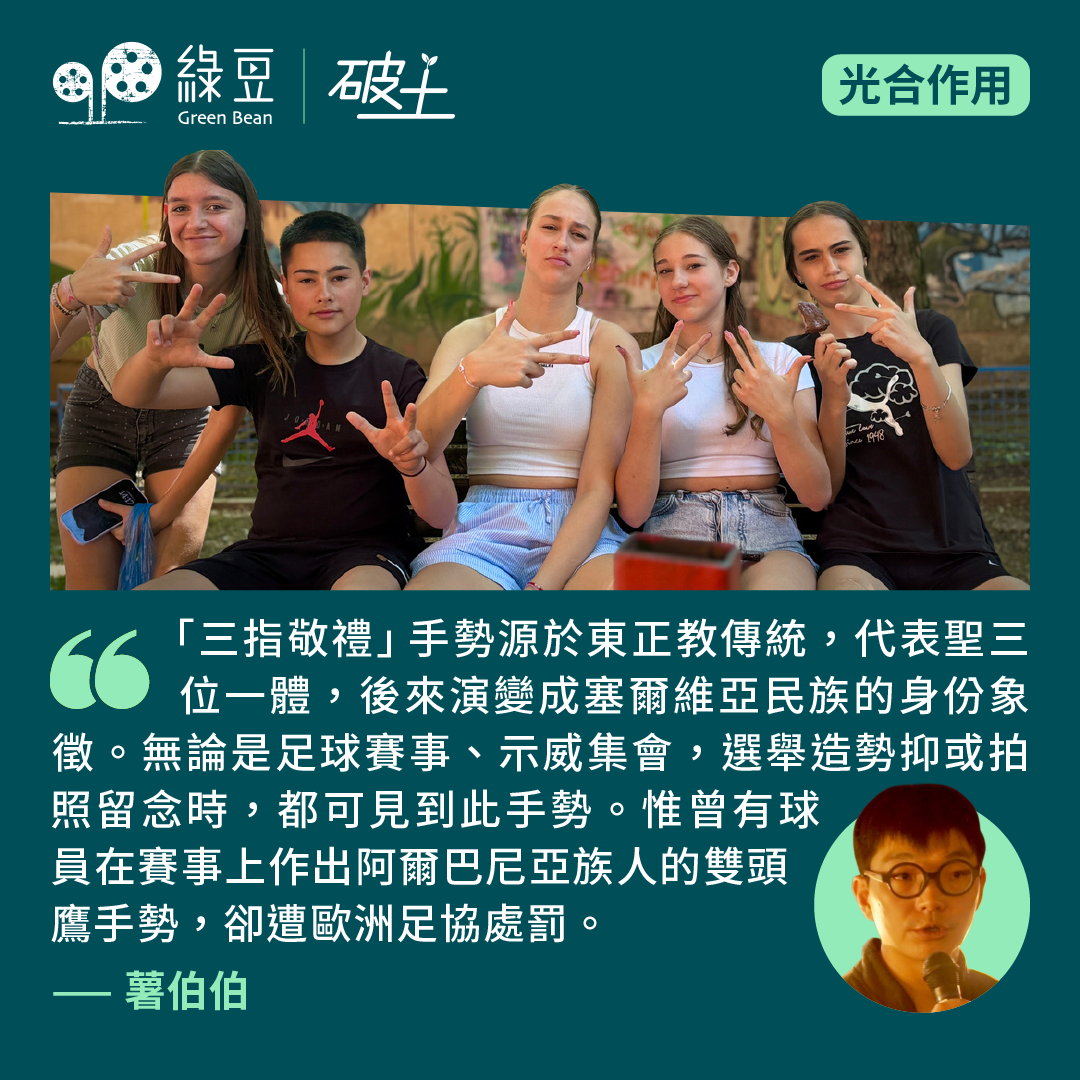

照片:在科索沃北部城鎮米特羅維察(Mitrovica)遇到的一些塞爾維亞族女孩。女孩舉起「三指敬禮」手勢,在塞爾維亞十分普遍,源於東正教傳統,代表聖三位一體,後來演變成塞爾維亞民族的身份象徵。無論是足球賽事、示威集會,選舉造勢抑或拍照留念時,都可見到此手勢。

之前我提到阿爾巴尼亞族人的雙頭鷹手勢,曾有球員在賽事上作出手勢並遭歐洲足協處罰。而塞族球員亦多次在場上展示三指手勢,卻不會遭受處分,差別待遇令人質疑足協是否公平。不過每當塞爾維亞族球員展示三指手勢而遭批評時,就會強調這純粹是宗教行為,足協大概為免觸犯宗教禁忌,不敢作出懲處。

連結:https://www.patreon.com/posts/133228673

▌【Pazu薯伯伯簡介】

「薯伯伯為最早一批在網上連載遊記的香港人,多年來足迹遍佈歐、亞多國,在喜馬拉雅山麓、東南亞、南亞等地區生活。著有《風轉西藏》、《北韓迷宮》、《西藏西人西事》、《不正常旅行研究所》、《逍遙行稿》,分別在香港、北京、首爾、台北出版。

Pazu 薯伯伯 作者 Patreon 頻道:https://www.patreon.com/pazu

作者 Facebook:https://www.fb.com/pazukong