從下而上學歷史

跟酷愛古建築的另一半同行,常有意外收穫。9月6日初秋,我「掹衫尾」參加工程師學會的「倫敦大火」導賞團,又有機會出城走走。

真慚愧,在倫敦留學前後四年,只有坐地鐵途徑Monument紀念碑站,卻從沒到訪豎立站外202呎高的大火紀念碑。導賞團由皇家規劃師學會資深成員Lester叔叔帶隊。從建築、城市規劃的視角,又是長知識的好時機。

下而上的大火敍事

1666倫敦大火(Great Fire of London),對從小不在英國讀書的人而言,都是後來才知悉的。但若在英國讀小學,初小朋友仔未學二戰倫敦大轟炸(The Blitz)之前,就已經學倫敦大火。一場失驚無神而起的大火,燒足四日四夜,一萬五千多間屋、87間教區教堂被燒毀。

但為何一場大火會置於史冊中重要的位置?比那些帝王將相南征北討的敍事更深入孩童腦海?有歷史學者形容,這場大火特別之處,是有人(非御用史官或知名作家)殷殷勤勤記錄當時的社會現象、火災前後的人情動態,所以有關的敍事很豐富,令人了解舊倫敦人生活、經濟的面貌。很好,學歷史,在我的經驗一般都是看由上而下的敍事,民間的口述歷史都是近年才認識。但孩童可從這由下而上的大火敍事中看到城市變化的種種,太好了。

先由大火紀念碑外的石雕畫開始說起。右邊拿著卷軸的男士是查理二世國王,象徵他是親自部署親自指揮救災的領袖,他被建築師和他的弟弟約克公爵( 後來成為King James II)等幫助滅火的人包圍。

在1666年之前,英國經歷了英格蘭內戰(英國內戰或清教徒革命),導致查理一世被處死,克倫威爾(Oliver Cromwell)實行了共和統治。 1660年,查理一世的兒子查理二世復辟,標誌著君主制的恢復。一場無情火,對剛穩坐王位的查理二世而言,怎樣處理?如何在百廢中復興?如何穩定民心?擎天石碑當然旨在捧國王捧到上天,但大火的調查和重建,實在有很多值得後人深思之處。

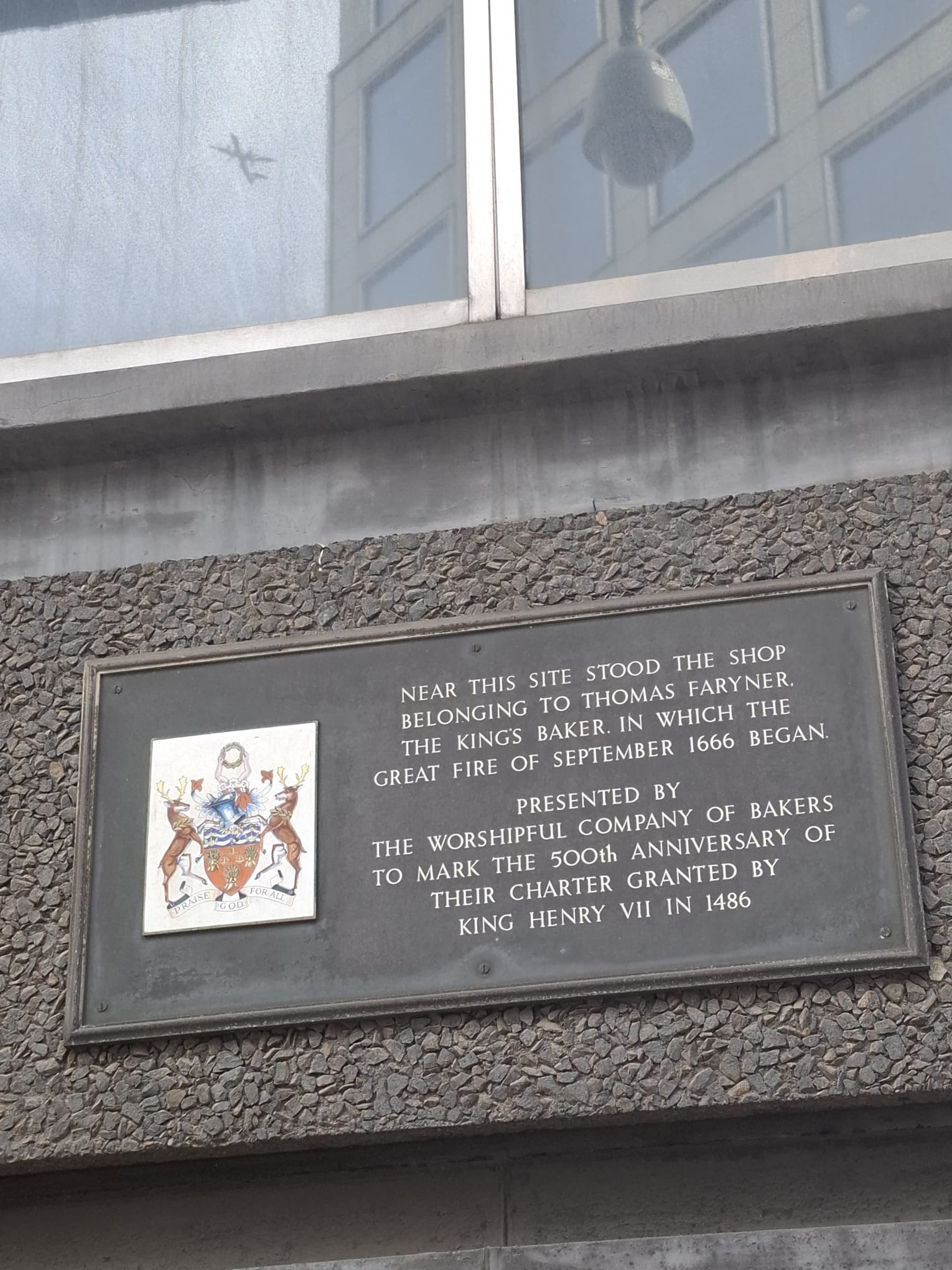

Lester帶我們到起火地點——一間皇室烘培師店家的原址。1666年9 月2 日店家廚房起火,焗麵包地方有焗爐、柴堆。整條街都是木構建築為主,加上火乘風勢,一發不可收拾。應該沒有任何陰謀論的餘地了吧?不。隨著大火一天燒完又一天,人們不禁起疑:是否外國人做的呢?

在此之前,英格蘭除了與法國交戰,查理二世的艦隊也與荷蘭的海軍在英倫海峽大戰。人們記載,當時人們對操外地口音—— 如法國、荷蘭口音 —— 的外地人特別有偏見,不斷向官府舉報,果然當時有多個在倫敦生活及做生意的外地人被拘留、審查。雖然後來獲釋,但「返你祖家啦!走啦」之類的惡言,相信當時的法裔、荷蘭裔人都硬食了不少。幸好當時沒有社交媒體沒有互聯網,但輕易將一地的問題歸咎於移民、外地人的套路,從來沒變。

城市管治也是一團糟。當時的倫敦建築密密麻麻,又是木造的,但消防設施簡陋,所以大火燒至翌日,已有人建議市長把一些房屋整幢拆下,開出防火帶。但優柔寡斷的倫敦市長竟認為,因為大部分建築的業主皆不在倫敦,要尊重私有產權(和避免日後訴訟),未得業主同意,拆樓萬萬不可。結果,查理二世派弟弟約克公爵帥領救火,公爵立刻宣布拆卸部分樓宇開出防火帶。倫敦市長當然丟官,而救火英雄約克公爵之後繼任王位成為King James II,卻是殘忍、不容異見的暴君一名,這是後話。

隱沒的教堂

我們走走、聽聽,還看到在新穎建築中間隱沒的教堂,是僅餘沒有在1666年被毀的教堂。Lester解釋,當時倫敦很多行業公會,亦有個別專業或行業成立牧區教堂,例如是為保險人員而設的教堂、裁縫師的教堂等。

Lester問我們有沒有聽過艦隊街 (Fleet Street)的St Brides Church?原來那教堂是專為記者、新聞人員而設的事工。最初是1500年英國開始引入印刷行業,有一印刷商設立工場,然後那一帶聚集了印刷、新聞機構,教會就在那兒開展事工,聚集印刷業人員崇拜。真有趣,下次出城,真想拜訪。

( Photo : St Brides Church )

▌[英倫筆端]作者簡介

莫宜端 Zandra, 育有一子一女,與丈夫子女定居英國,英國註冊言語治療師。曾任記者、時事節目主持、政策研究員、特區政府局長政治助理。及後進修並成為言語治療師。