香港.記憶.公民社會(一)

早陣子,有居英港人團體,趁612三周年發起了「重建香港公民社會」活動。但活動未啟,已惹各方爭議。其一就由其命名而起——要重建香港公民社會,無異於判定香港公民社會已死,究竟身處海外的人,憑甚麼標準作這樣的定奪?又有甚麼能耐可遙居外地重建香港的公民社會?

有關爭論,孰是孰非,筆者沒能力介入。但爭議卻使我省思香港公民社會的歷程、發展、局限,以及其滄桑與重生——若果,還可能的話。

公民社會的發展確實有其在地根源,也有其歷史軌跡,斷不能橫空嫁接。公民社會的出現,也往往是政治及社會環境創造了條件,是由極權專制逐步走向自由開放的伴生物。

70年代香港公民社會發軔

若果說,七十年代是香港逐步擺脫國共兩黨鬥爭政治,是扎根本土的香港公民社會發軔歲月,然則教協(全稱「香港教育專業人員協會」)與各個公務員及政府資助機構工會的創立,則是獨立自主的公民社會組織茁壯的體現。當然,還有大大小小的勞工及社區發展組織,如基督教工業委員會及社區組織協會,也在這段時間成立。

1989年,中國爆發民主運動,香港公民社會幾乎總動員向北京學生作出不同程度的支援,支聯會亦於六四前成立。北京血腥鎮壓民運後,原本就親中共的組織,也就陸續返回崗位;而獨立自主的公民社會組織,自那時起,除卻推動團體本身的組織目標外,大部份都站在民主運動的一邊,不是中堅,就是後援,直到2021年嘎然而止。

職工盟(全稱「香港職工會聯盟」)成立於1990年,以民主獨立的工會運動作為組織旗幟。筆者於1995年成為職工盟的組織幹事,既開展了個人長年的組織獨立工會的生涯,亦因而代表工會參與公民社會,與各民間團體長期合作,推動民主運動及社會平等。

公民社會隨大型社會運動發展

其後,2003年七一反廿三條立法大遊行、2008年反高鐵運動、2010年政改路線分歧及引發的五區公投運動;及至2014年雨傘運動、2016年旺角騷亂,直到2019年反修例運動前——每次大型運動,也都標誌著公民社會的發展——壯大與萎縮、團結與分裂、死亡與重生。而這發展過程中,無論是温和還是激進、本土還是左翼,以至強調組織還是推崇自發的爭論,一直摻雜其中,無所定案。

筆者不厭其煩記述歷史,無非是提醒自己,所謂公民社會,是經過漫長而曲折所累積的歷程,既不可以隨便移植嫁接,亦不會一下子被徹底勾銷。參與公民社會組織,推動社會運動,經歷過漫天烽火場面,固然震撼一生;然而,參與過程中的一些微少細碎,其實也是學習的過程,足夠畢生銘記。

筆者記得,因2003年反對廿三條而成立的民陣(全稱「民間人權陣線」),成功迫使政府擱置立法後,隨即借勢推動民主運動,爭取落實2007、08年基本法所講的雙普選。可是,反對廿三條一役過後,民間團體參與民陣的熱情有所退減,出席會議的代表減少了,而且出席者遲到更成為習慣。那時民陣會議,主要是在教協會所進行,而華叔司徒華就是教協代表。每次會議,我大體上算時準時到達的,而大多時候,會議室內都只見華叔一人正襟危座,或看文件,或看書,等著一個個代表來開會——大多是在原定時間至少半小時後才開始。那時還算年少的我,未懂欣賞老前輩對紀律的堅持,反暗忖他不近水樓台處理會務,卻白白浪費時間在空等。

過去積累的難被磨滅殆盡

若果說,我們從華叔身上學會的是嚴己守信,那麼,在整個活潑躍動的公民社會中,學到的會是更多——組織自理、公民自主、批判思考,也包括承受失敗、經歷挫折,這些都是那種靠依附權勢、唯命是從的人不能企及的。

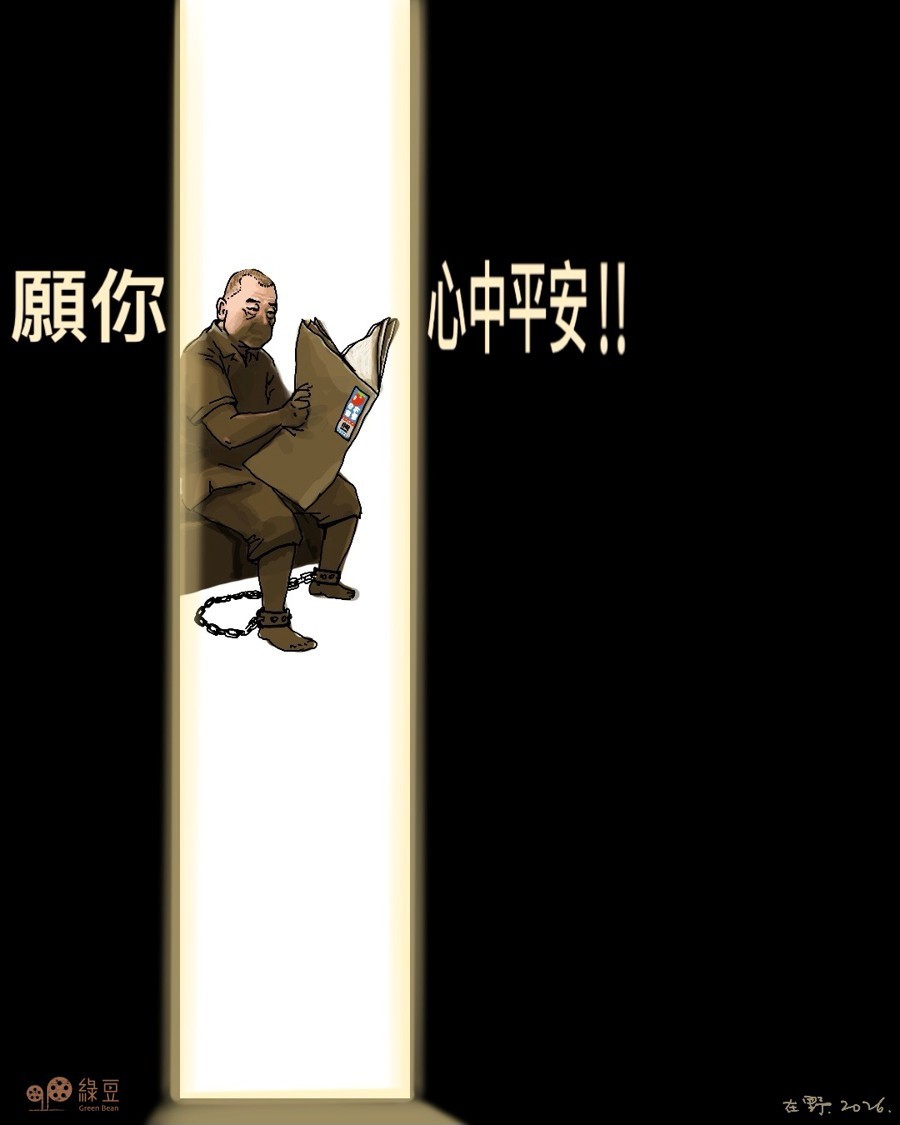

教協被傾覆、主要民間團體被迫解散,象徵著由七十年代發展起來的公民社會被扼殺,也宣告公民社會倚仗的自由空間也一拼被摧毀。在國安年代,奢談公民社會已變得危險,甚至接近不可能。但我們過去參與公民社會積累下來的,也不會就這樣被磨滅殆盡;過去自主自發的公民社會的集體行動,當下也許只能體現於自身經驗及價值,同時這也是眼前抵擋官方國家主義狂潮的第一度防線。

▌作者簡介

譚駿賢,曾任中大學生會會長,職工盟前幹事,民陣前副召集人,前屯門區議員。