邱吉爾的黑暗面

走完邱吉爾博物館,女兒說,好像都是對邱吉爾歌功頌德。我心想,能有點批判意識,好呀,難得。

當然,館裏也有展出納粹德國對邱吉爾冷嘲熱諷的政治漫畫。不過,那是「壞人」的批評,壞人說你是壞人,即是代表你是好人吧。

不過,評價一個歷史人物,也不只有好人和壞人之分。作為歷史老師,我更重視的,是我們是否真的知道那人物做過什麼,和為什麼他要那樣做。

無疑,邱吉爾最輝煌時刻,是領導英國免受納粹主義的威脅。但邱吉爾本身也是處身於大英帝國的時代,而帝國意味著壓迫和殖民,他又有否可能白璧無瑕呢?

波耳人的獨立戰爭

我們不能不說,不能不知的是波耳戰爭(Boer War)。「Boer」在荷蘭語和南非荷蘭語中是「農民」的意思。對英國人來說,這是波耳戰爭;但對波耳人來說,則是獨立戰爭。

第一次波耳戰爭(1880年至1881年)也被稱為德蘭士瓦叛亂(Transvaal Rebellion),事情可追溯至1835年至1845年間,大約有15,000名有荷蘭血統的「沃特雷克人」(Voortrekkers)從位於南非的開普殖民地 (Cape Colony)遷移到內陸的加里普(奧蘭治)河以北。他們建立了兩個獨立的共和國——德蘭士瓦(Transvaal Republic)和奧蘭治自由邦(Orange Free State)。這在1852年和1854年的桑德河(Sand River Convention)和布隆方丹會議(Bloemfontein Convention)上得到了大不列顛的承認。

至1877年,英國卻想將在南非的殖民地與波耳人之地建立聯邦,以加強帝國於南非的影響力,但德蘭士瓦人並不同意。

當英國政府一意孤行,波耳人於1880年12月轉向武裝抵抗。第一次波耳戰爭於1880年12月16日爆發,英國遭遇敗績。1881年5月,英國首相William Ewart Gladstone向波耳人提出和談。根據1881年5月簽署的《比勒陀利亞條約》(The Pretoria Convention),英國承認德蘭士瓦為獨立國家,儘管它仍然是英國的保護國,這使得大英帝國能夠在未來再次介入。

成為英雄

第二次波耳戰爭發生在1899年10月11日,波耳人向在南非的約翰內斯堡和德蘭士瓦的外國人和英國宣戰,以堅持共和國的獨立。他們向英國發最後通牒,要求所有爭端通過仲裁解決,要求撤走邊境的英軍,並禁止抵達的英國部隊下船,否則波耳人將採取軍事行動。

英國拒絕了要求,並得到來自加拿大、澳洲、新西蘭、開普殖民地和納塔爾的志願者增援。這時候,邱吉爾前往南非擔任戰地記者,報導這場衝突。

我們突然進入了英雄奇遇故事的橋段︰1899年11 月 15 日,邱吉爾在納塔爾乘坐一列裝甲火車時遭到伏擊,他被捕並被囚禁於比勒陀利亞。12 月 12 日,當守衛不注意時,他抓住機會逃脫,爬過監獄的圍牆,於黑暗夜裏潛逃。他跳上了一列經過的火車,躲在麻袋中,隨後下車,向一位德蘭士瓦煤礦經理求助。邱吉爾最終到了德班,成為了一位大英雄。他的冒險故事也使他在英國聲名鵲起。

邱吉爾與集中營

然而,若說邱吉爾跟集中營有聯繫,你可能會表示驚訝。

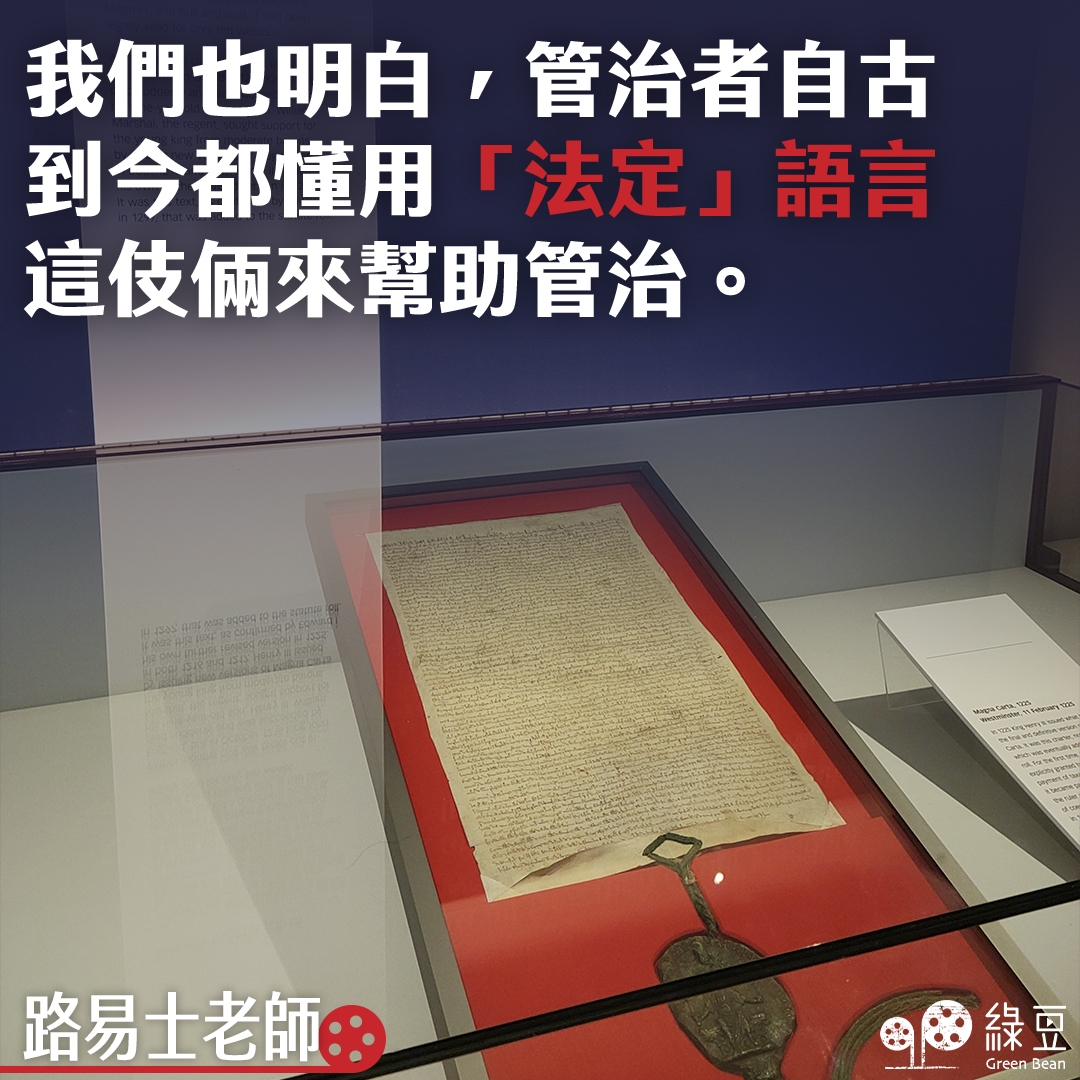

我們對「集中營」的認知,是納粹德國那些令人毛骨悚然的事跡。而事實上納粹營和英國軍隊在第二次波耳戰爭中建立的集中營之間也不相似,因為後者設立的目的,也不是要消滅某一族群,而是為了剝奪波耳志願軍的供應並迫使波耳人投降。

但這也是不光彩的。營地管理不善導致食物質素極差、衛生條件惡劣和醫療不足,最終約有 28,000 名波耳婦女和兒童,以及至少 20,000 名黑人在營內死去。第二次波耳戰爭中的集中營系統引來的譴責聲不絕。

《獨立報》記者Johann Hari的一篇文章「Not his finest hour : The dark side of Winston Churchill」(註一)就引述歷史學家Richard Toye 在其Churchill’s Empire一書的資料,指當時尚年輕的邱吉爾每每為帝國的暴行辯護,對這些被詬病集中營,他卻形容為「最低程度的痛苦」。戰火無情,他卻為自己的經歷感到自豪,對戰爭帶來的殘酷表現得輕描淡寫。

歷史學家Richard Toye 在其Churchill’s Empire一書指出:即使在當時,邱吉爾也被視為英國帝國主義光譜中最殘忍和粗暴的一端。邱吉爾是一個種族主義者,當甘地發起非暴力抵抗運動時,邱吉爾憤怒地說甘地「應該被捆綁在德里的門口,然後被坐在大象背上的新總督踩踏」。

原來,美國前總統奧巴馬的肯雅祖父Hussein Onyango Obama也是邱吉爾的受害者。邱吉爾認為肯雅的肥沃高地應該留給白人定居者,批准驅逐當地的「黑人」,他視當地的基庫尤人(Kikuyu)為「野蠻的孩子」。

基庫尤人曾於邱吉爾戰後執政期間作出反抗,結果約有15萬名基庫尤人在槍口下被迫進入拘留營。奧巴馬的祖父就是在未經審訊下被囚禁、遭受酷刑達兩年——後來哈佛大學非洲及美洲研究中心的Caroline Elkins 教授在其名著Imperial Reckoning: The Untold Story of Britain’s Gulag in Kenya中形容,拘留營為「英國的古拉格」(Gulag)(註二)。

對於「英雄」,我們宜冷靜觀之。

( 圖 : @shutterstock )

註:

- https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/not-his-finest-hour-the-dark-side-of-winston-churchill-2118317.html

- 指的是蘇聯政府設立的一系列勞改營,這些勞改營主要用於關押政治犯、戰俘、異議人士等。

▌[英史補習班]作者簡介

路易士老師,移英港人。在港教通識,現於英國公立學校教歷史和地理。閒時愛讀書和遊山玩水。