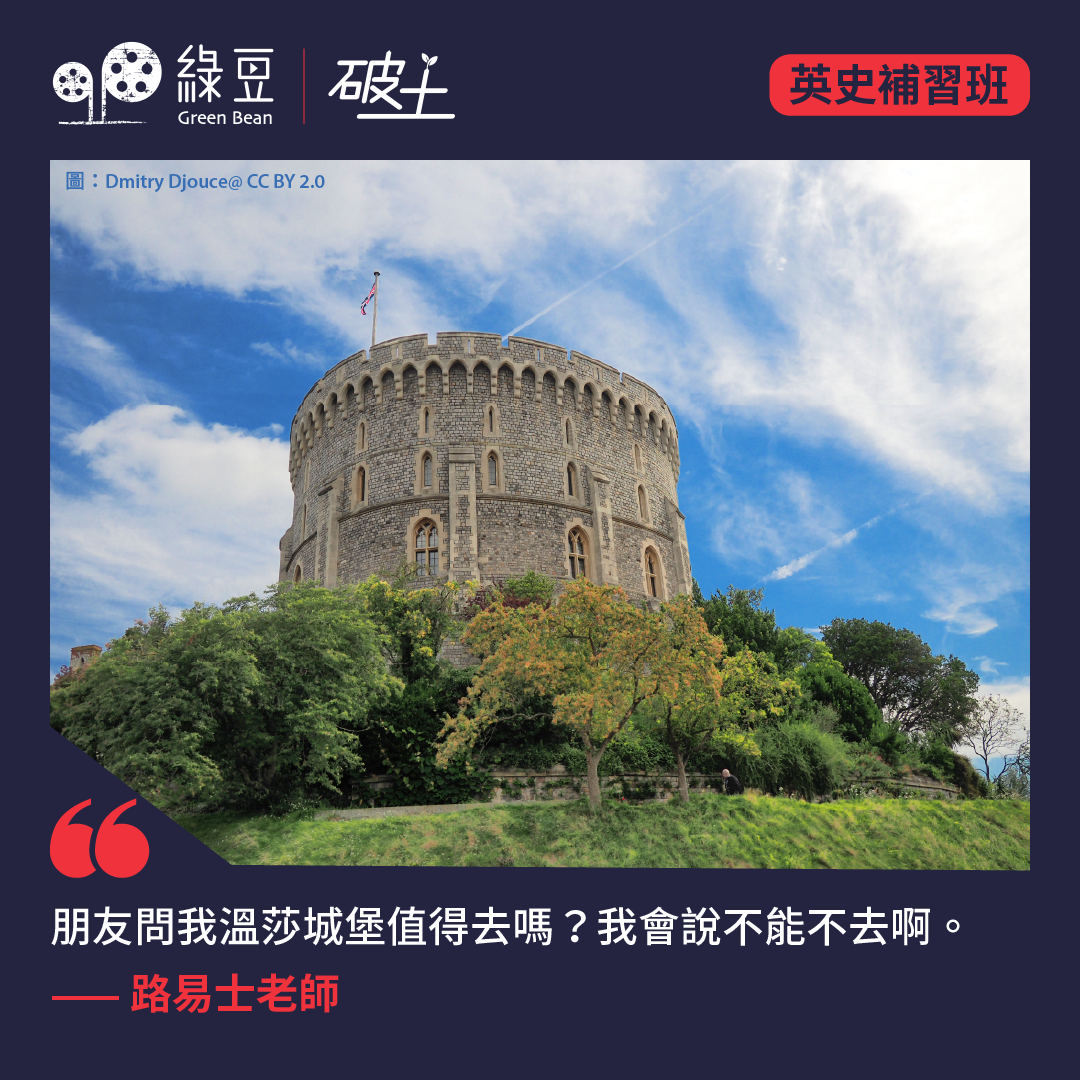

溫莎城堡之旅(上)

這已是我第二次去溫莎城堡(Windsor Castle)。第一次去當然是想一親皇室(二十年前的思維是幼稚了點),今年再去,已受英國歷史洗禮,就帶著重要詞語「土丘與圍牆」(motte-and-bailey)去觀賞,較認真地從城堡的角度看。

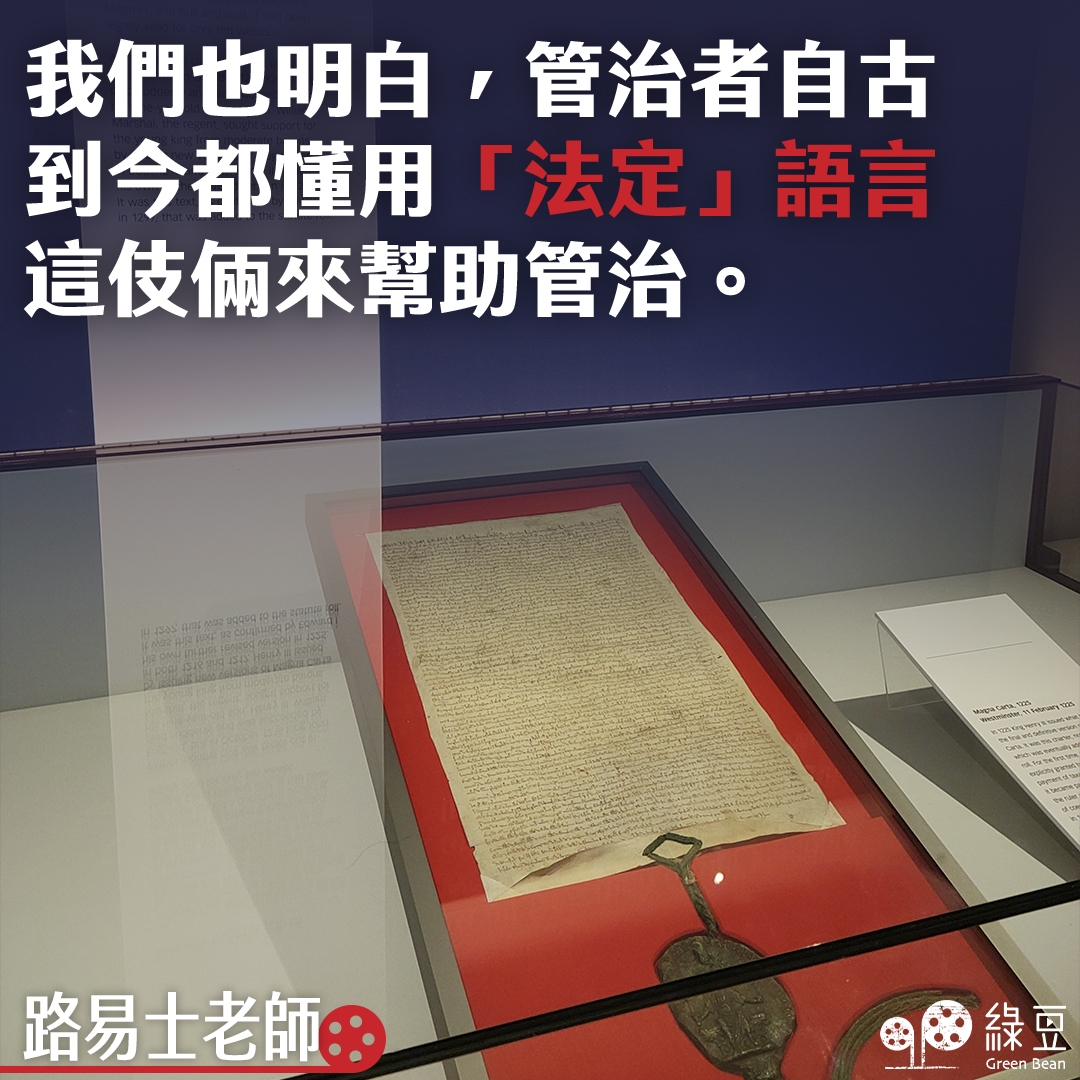

征服者威廉(William the Conqueror)雖在1066年在黑斯廷斯戰役(Battle of Hastings)中打敗哈羅德二世,成為英格蘭國王,但因為他是外來者,英格蘭人不一定服從他,所以他需要方法來控制土地與人民,其中一個方法就是建城堡,用以展示諾曼人的統治權威。

他選擇了溫莎,是因這裡位於泰晤士河之上,可監視泰晤士河這具戰略意義區段。泰晤士河是英格蘭最重要的水道之一,往來倫敦與內陸的交通、軍事、貿易都依靠它。另一方面,它靠近撒克遜人的狩獵場邊緣,威廉在此建城堡,既是奪取他們的象徵性土地,也表明「新的國王接管了舊王的權利」。

一切由城寨城堡開始

威廉大約在公元1070年開始在溫莎建造城堡,16年後城堡建成。溫莎城堡最初正是以「城寨城堡」(motte-and-bailey castles)的防禦建築形式建成,它有一個人造或天然的高土丘,頂部建有主塔(通常是木造的守衛塔或小堡);圍牆區位於土丘旁邊,用木柵圍繞的生活和工作區域,有房屋、糧倉、畜舍等設施。

城寨城堡主要為木結構,因為建材容易取得,讓這種城堡可以在幾周內迅速建成,特別適合征服者快速鞏固新佔領的地區。主塔設在高處,有利於偵查敵情與防守,讓守軍居於有利地勢。木柵與護城壕溝則讓敵軍不易攻入,而圍牆區可以保護居民和牲畜免受突襲。

但木造的防禦塔和圍牆容易被火攻摧毀,也會隨時間腐朽。相比於石造城堡,木牆與土丘較易被攻破或挖掘破壞,對長期防守不利。12世紀晚期,亨利二世開始以石材取代木牆。原本的諾曼式主樓(要塞)於1170年重建為圓塔,整個外圍也在接下來的60年間陸續翻新;亨利三世將亨利二世於下區(Lower Ward)的建築全部重建,並增建一座大型的新禮拜堂,環繞著一座有回廊的庭院。他也進一步改善了上區(Upper Ward)的私人住所,並完成了下區石牆圍繞的整體結構。

改頭換面

這座城堡最初是為了保衛通往倫敦的西部通道而建。由於交通便利且鄰近皇家狩獵森林,這裡成為理想的皇室住所地點,城堡開始變成了「住宅項目」。在1110年,亨利一世已在城堡內設有住所,而他的孫子亨利二世在12世紀末將城堡改建為宮殿。他在城堡的防禦圍牆內建造了兩組皇室公寓:一組位於下區,是用於公務或官方用途的國事住所;另一組則位於上區北側,是供他私人專用的小型住宅。

值得一提的是「諾曼門樓」(Norman Gate) 並不是在諾曼時期建造的,而是建於14世紀,也就是中世紀後期的英格蘭王朝時期。約建於 1350年代,在愛德華三世(Edward III,1327至1377在位)主導的大規模重建計畫中興建。它是通往上區的主要入口之一,具有防禦功能,包括城門塔樓、防禦狹口(箭孔)等,屬於歌德式(Gothic) 建築,而非早期的諾曼風格了。

簡單來說,溫莎城堡雖建於諾曼時期,但現在看到的其實是之後的改裝或重建了。

成了皇室的象徵

溫莎城堡是世界上最古老且至今仍有人居住的城堡,同時也是英王查理三世的官方居所之一。最近路易士任職的學校亦有帶團遊溫莎城堡,師生知道國王在內,都十分興奮,皇室作為國家團結的功能亦可見一斑。

當然,除了看城堡,還要看內部,遊客可以參觀的包含華麗壯觀的國事廳(State Apartments),內部陳設來自皇室收藏的珍寶;還有十位君主的安息之地:聖佐治教堂(St George’s Chapel),以及瑪麗皇后玩偶屋(Queen Mary’s Dolls House)。

朋友問我溫莎城堡值得去嗎?我會說不能不去啊。

▌[英史補習班]作者簡介

路易士老師,移英港人。在港教通識,現於英國公立學校教歷史和地理。閒時愛讀書和遊山玩水。