海耶克與戰後中華自由思想

2025年7月中,我將會參加倫敦國王學院的一個學術會議,宣讀一篇名為〈海耶克的古典自由主義與戰後中華自由思想〉(‘Hayek’s Classical Liberalism and Post-War Chinese Liberal Thought’) 的論文。論文是用英文發表的,我在這篇中文短文中,希望把文章的一些背景和觀點,簡要的介紹出來。

海耶克(Fredrich A. von Hayek)是上世紀英籍奥地利裔的一位思想家,諾貝爾經濟學獎得主,被認為是奥地利經濟學派的第4代傳人。海氏是文藝復興式的知識人。除了經濟學外,他在政治學、法理學、哲學心理學、社會科學方法論、知識論、思想史等方面,都留下了重要的貢獻。

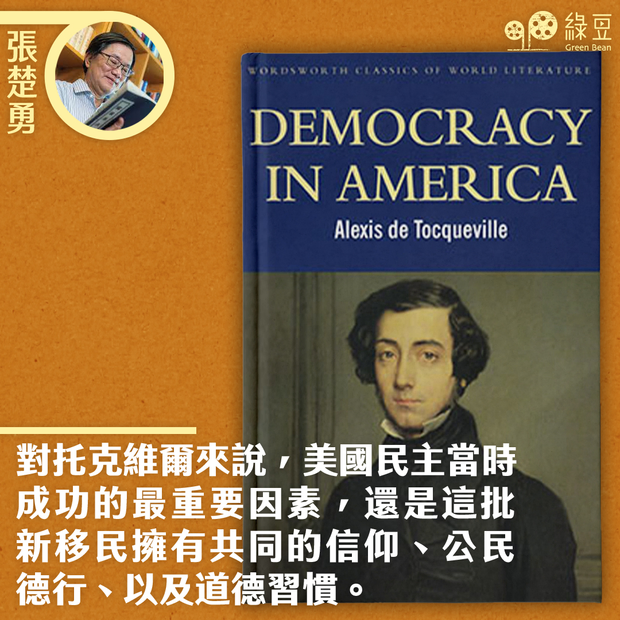

他最廣為人知的著作是1944年出版的《通向奴役的路》(The Road to Serfdom)。此書出版後成為暢銷書,銷量數以10萬計。幾年前我在香港城市大學的圖書館中,便找到了此書8個不同的中文譯本。

我並非專業研究經濟學,但我認為,海耶克1948年出版的《個人主義與經濟秩序》(Individualism and Economic Order) 一書,特別是其中那篇在1936年的演講稿〈經濟學與知識〉(‘Economics and Knowledge’) ,便是具里程碑地位的經濟學論文。最能代表他終身成就的學術著作,也許是他在1970年代出版的三冊《法、立法和自由》( Law, Legislation and Liberty )。

自從嚴復在19世紀末、20世紀初把西方的自由思想系統地譯介來到中國之後,自由主義便逐漸成為中華近現代思想中,在知識界一套很有影響力的意識形態。百多年來中華自由思想的發展,自然是受到自由主義中不同派別和思想家的影響。但從戰後至今的發展來看,我認為沒有一位自由思想家對中華自由思想發展的影響,能超越海耶克氏。

海耶克通往台灣之路

海耶克的自由思想,不但在1949年後自由主義在中國大陸消聲匿跡之際,啟發了從大陸離散到台灣的一些自由主義者;在文革後大陸的開放改革年代,有約20年的時間,海氏更「影響了中國知識界整整一代追求真理的學人」。高全喜君在2009年認為,「回顧尚在進行的當代中國歷史進程,不論贊成也好,反對也罷,有一個西方理論家卻是繞不過去的,那就是弗里德里希.奥古斯特.海耶克。」

海耶克一戰退役後,到了維也納大學讀書,20年代初畢業後在經濟學界嶄露頭角,在貨幣政策、貿易週期論、以及分析1929年經濟大衰退等課題上,確立其在經濟學的地位。

1931年海氏加入倫敦經濟學院後,與劍橋學派的凱恩斯 (John Maynard Keynes)就宏觀經濟學和貨幣理論展開學術爭論。差不多同一時期,海耶克和他的老師米塞斯(Ludwig von Mises)在蘇聯推行中央規劃式的5年經濟計畫時,他們提出理據指出,在缺乏價格訊息的誘導和協調下,正宗的社會主義式經濟計算在邏輯上是無法進行的。如果計畫者在這情況下強行推行,其結果很容易變得是資源錯配、經濟混亂,政治上則難免步向極權統治。

正是在這個時期,海耶克的第一位華人學生周德偉,在1933至1936年間,來到了倫敦經濟學院跟隨海耶克進修。

周德偉在20年代就讀於北京大學經濟系。和他的老師顧孟餘一樣,他也有很好的德語水平。孟、周兩位後來都加入了中國國民黨,成為了當時汪精衛派別的主要成員。顧孟餘應該是對當時德語思想界的思潮是非常了解的。顧除了是中國最早期能夠通過德文,直接了解馬克思的思想並撰文討論和分析其理論優劣的學人之外,他更在當上國民政府鐵路部長時,以公費派出周德偉往倫敦經濟學院,跟從海耶克學習強調市場經濟的奥地利經濟學。

周德偉1936年後到了柏林大學進修,期間繼續得到海耶克的指導。抗日戰爭爆發前後,周德偉決定回國,任教於湖南大學經濟系,開始發揮海氏的理論和觀點,撰寫論文,討論經濟課題,月旦時事,和對社會主義進行批評。國民政府內戰敗走台灣後,周德偉出任台灣海關關長,繼續推動知識界認識海耶克的思想。他們問學研討的地方,正是周德偉在台北的官邸,也就是今天在台北大安區的紫藤廬。通過周德偉的推介,殷海光才會在1950年代初在台灣的《自由中國》雜誌上,連載刊登殷氏選譯的《通向奴役的路》(殷譯《往奴役之路》)。也是通過《通向奴役的路》和周德偉的解說,包括胡適在内的不少中華自由主義者開始修正他們在戰前主張政治民主經濟平等的觀點,轉而支持市場主導的經濟自由。

影響遠至鄧小平的改革開放

海耶克1960年出版了他在政治思想的鉅著The Constitution of Liberty(周德偉翻譯,稱《自由的憲章》;或許也可以譯作《自由的建構》),其影響大大豐富了周德偉、殷海光、夏道平等台灣主要的自由主義者對中華自由理論的論述,也加強了他們對威權和極權政治的批評。海耶克的古典自由主義對現代文明中過份推崇的唯理主義和理性的自負有高度的警覺,認為擁有強大創新潛能的自發和自我修正的社會和文化秩序,是跟傳統有密切關係的。海氏在這方面的理論洞見,不單止從根本上修正了五四運動以來中國自由主義者全盤反傳統的傾向,也啟發了戰後台灣第二代的自由思想學人,像同時是殷海光和海耶克學生的林毓生,提出了他以「傳統的創造性轉化」為核心的中華自由主義,更讓中華的自由主義者認識到,社會和政治改革,如果採用烏托邦式或非此即彼式的全盤激進手段,是十分危險的事。

海耶克的理論除了影響到戰後台灣的自由主義者之外,到了上世紀80至90年代、那些親身經歷過大躍進和文化大革命的大陸知識分子在開放改革後,開始可以閱讀海耶克的著作。在他們讀到《通向奴役的路》時,當中帶來的,是印證了預言般的震撼。例如《南方人物周刊》主筆何三畏在2014年5月發表的文章說:「《通向奴役的路》在第九章的開頭,作者先引了列寧在1917年的一段話:『整個社會將成為一個同工同酬的管理處,或報酬平等的工廠。』接着,哈耶克(海耶克)又引了托洛茨基在1937年的一段話:『在一個政府是唯一的僱主的國家裡,反抗就等於慢慢地餓死。『不勞動者不得食』這個舊的原則,已由『不服從者不得食』這個新的原則所代替。』……上世纪九十年代初,我第一次讀到這段話,就深深地記住了,因為它概括了我八十年代在工廠觀察的心得。」

事實上,中國大陸在鄧小平推動對外開放和市場改革時,便意味著大陸政權不得不放棄正宗社會主義式的中央規劃和經濟計算,轉而承認價格訊息和市場機制的不可或缺。在這方面,開放改革時鄧小平的主要經濟顧問孫冶方在受到顧準的影響下,成為了在共產中國第一位主張重新承認價值規律和市場經濟的經濟學人,這也就間接證明了海耶克和米塞斯在1920至30年代的批判是有的放矢的。有份參與1980代中後期大陸價格雙軌治制改革的經濟學人張維迎認為,鄧小平可以說在一些方面是個不自覺的「哈耶克信徒」,因為他有「知道自己不知道」的自知之明,所以主張改革要「摸著石頭過河」,並明白到「經濟問題實際是一個如何運用分散化知識的問題。」

在今天重新強調黨和黨的核心領導一切的中國大陸,鄧小平的開放改革可能已作出了重大修正。但海耶克的學說曾經提醒過我們,蘇聯建立起來的「一國社會主義制度」,初期表面上似乎可以繼續在取消了國內市場後還進行一定程度上的經濟分配,這是因為當時國際市場還在運作,其價格訊息有助於「一國社會主義制度」將之挪用來作為參考,以便進行經濟算劃。如果奥地利經濟學派對知識的運用、自發和自我修正秩序的創新潛能等論述是站得住腳的話,那麽,黨領導一切的中國模式如何持續自我創新和不斷自我修正?

相對於自由開放的體制,黨領導一切下如何能在社會上和國際競爭中,最大程度上妥善、及時利用分散的知識,把握潛藏的機遇,便成為了至為關鍵的難題。海耶克更認為,要較有效去保障自發和自我修正的社會秩序,確立尊重個人自由和權利的公平憲政制度是至關重要的,但這似乎又是和黨國體制的控制存有矛盾。海氏這些學理上的洞見,我認為對今天中華地區還是很有啟發作用。因此,海耶克的思想和理論,大概還是會在中華自由思想中,繼續發展下去。

▌ [政治與人文]作者簡介

張楚勇於2022年7月在香港退休。退休前曾任職大學教師、公務員、傳媒編輯。1980年本科畢業於香港大學,並在香港中文大學和英國University of Hull先後取得政治學的碩士和博士學位。目前他主要在倫敦居住。