歷史與藝術——談談抗日傷口

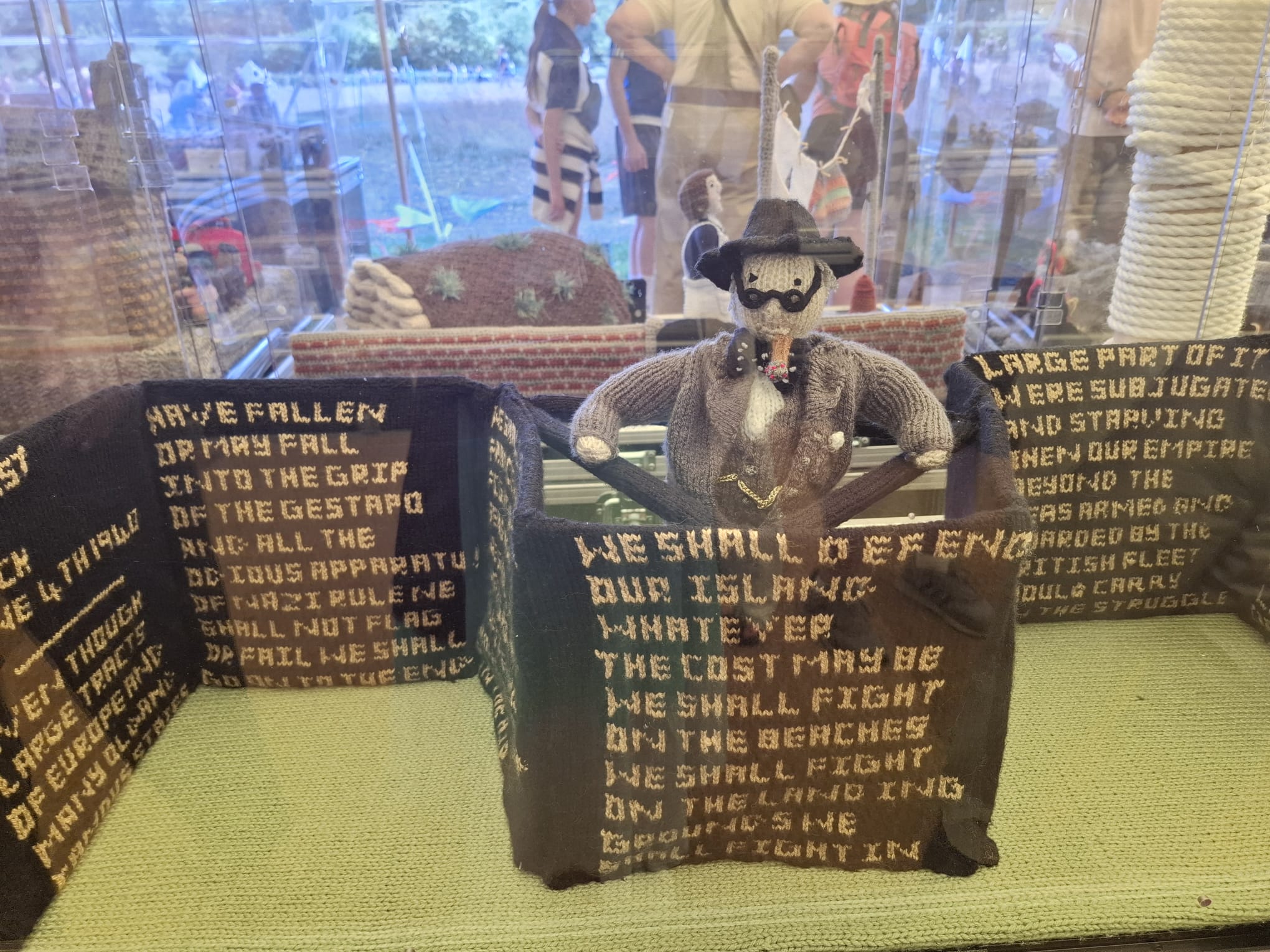

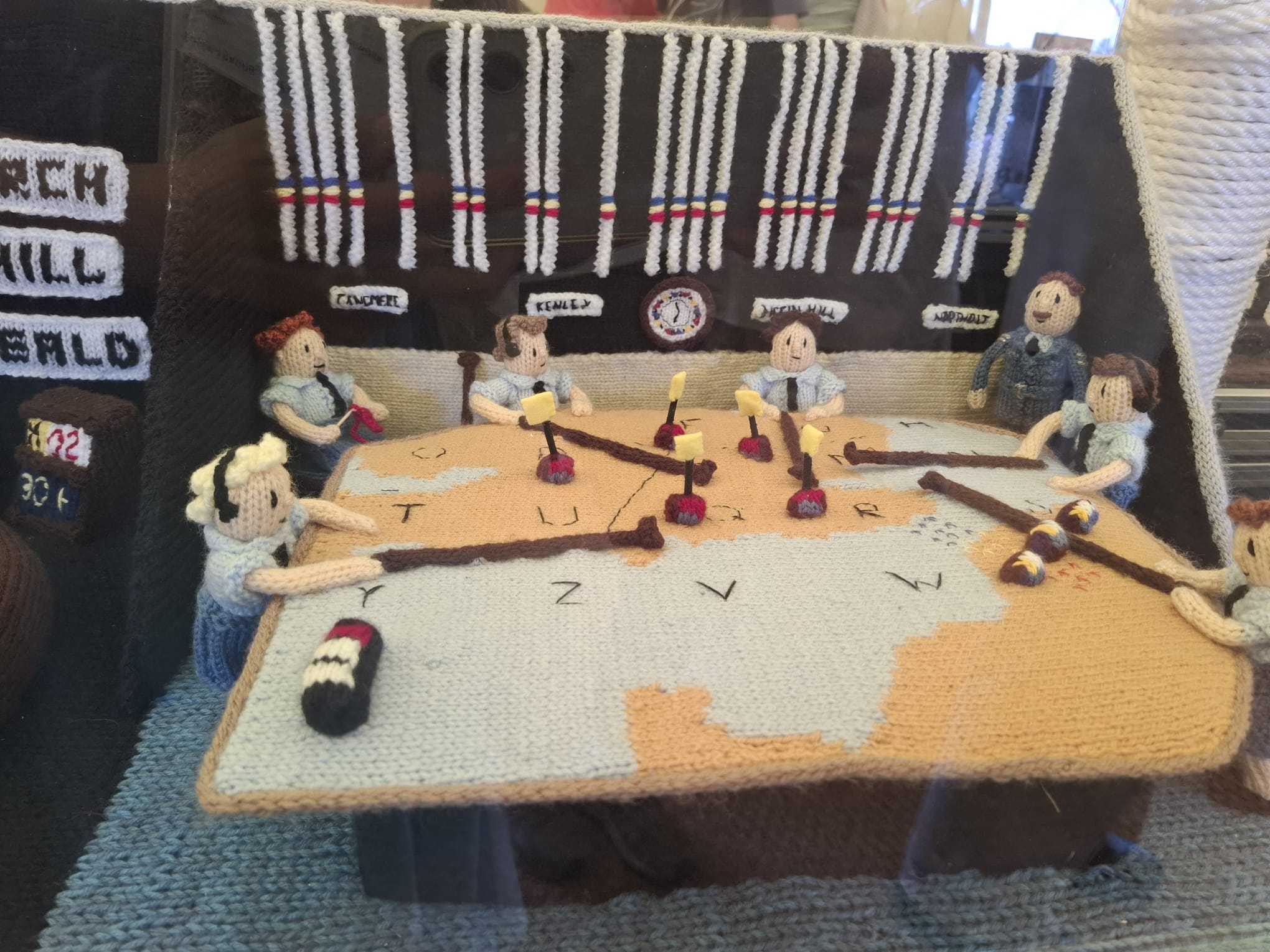

由家駕車一小時,來到英格蘭東南部丘陵(Chiltern)的戶外歷史博物館。這個八月有《最長毛線》(Longest Yarn)特展,實在嘆為觀止。Longest Yarn是法國一個慈善組織,由一名居於諾曼第的退休人士發起,用鉤織工藝(Crochet)把多個二戰盟軍與軸心國抗戰的多個場景展示出來。今年歐洲勝利(VE Day)80周年,在英國多個地方巡迴展覽。

嘩,60份鉤織作品構成「戰時英國」—— 有首相邱吉爾著名的「黑暗時刻」(Darkest Hour)演說場景、英國出動民用商用小艇營救英軍的「鄧寇克大行動」(Dunkirk)、倫敦大轟炸平民家園被毀、奮勇備戰…… 目不暇給。時值暑假,遊人中不乏帶同年幼子女的家長,有父母或祖父母,站於每個場景前講解人們如何在轟炸中繼續生活。寓織藝於歷史,也是一次上佳的教育活動。

抗日英軍的小碗

在英國各地,多種別開生面的活動紀念歐戰勝利,是自然不過的事,因為英國與盟軍參戰,抵禦納粹德軍的攻勢極其關鍵。但作為香港來的移民,不禁狐疑,那盟軍戰勝日本(Victory over Japan Day ,VJ Day)呢?

英國廣播公司正好於8 月10 日啟播Fiona Bruce主持的最新一輯《古董巡禮Antiques Roadshow》,正好是以VJ 做主題。

平時都有看《古董巡禮》,從古物說故事,是一個很好的節目。今次,製作團隊移師伯明翰以北的國家紀念植物園(National Memorial Arboretum)拍攝。訪問了多位曾在東南亞參與抗日戰役、或曾被囚於日軍戰俘營的英軍後人,一個接一個拿著老爸或祖父的遺物,說著他們所知父輩的戰爭故事。

部分日本戰俘營的英兵被安排建設泰緬鐵路,即所謂的「死亡鐵路」。一被訪者拿著已故父親留下的一只碗,原來那是由椰子殼雕刻而成的。那時英兵淪為戰俘,常被日軍戲謔為「英下」—— 下等的英國人,作為戰俘,每日面對的是一次又一次的恥辱。但這軍人覺得,無論如何要提醒自己要活得有尊嚴,於是用一個椰殼、一把小刀,製作一只私家碗。他大難不死回到家裏,帶回的物件就包括這一只小碗。

另外,有又一批英軍戰俘在印尼蘇門答臘,被迫興建鐵路。這段未完成的鐵路,沒有緬泰邊境死亡鐵路名氣大。甚至是戰俘回到英國,向軍方講述自己的經歷時,亦曾被長官質疑印尼建興路的真偽。結果,一位當年的戰俘於1980年代,自費飛去蘇門答臘,找到已陳舊破落的火車軌和當地的史料,向國防部提供證據,證明實有其事,要求官方不要再遺忘這群在印尼堅守到底的英軍。

動人的相遇

紀錄片中最令我動容的,是主持分別找來一名日軍和一名英軍的孫兒會面。兩人的爺爺作為交戰雙方,參與科希馬戰役(Battle of Kohima)。第二次世界大戰中,發生在1944年日軍對英屬印度科希馬發動的戰役,與同期在英帕爾(Imphal)地區發生的英帕爾戰役共同構成英帕爾-科希馬戰役的一部分,是日本在二戰中慘遭毀滅性戰敗的關鍵戰役之一。

八十年後,兩名孫兒已屆中年。雖然兩人的祖輩曾在陣上交鋒,但今天卻不約而同地憶述,祖父在生時甚少提起戰爭的經歷;即使小朋友問起,都只會輕輕帶過。

那個年頭,出生入死的事蹟,往往是難以言述的傷痕。創傷,好像只要不談,埋得越深,就會忘記。只是到今時今日,人們才鼓勵、才珍惜口述歷史,也珍惜每一件古物盛載著的情意和心思。即使在劫難裏,也可保心靈從未給沾污。

如何利用藝術?

聽說香港也會上演大陸製作的《南京照相館》;媒體指不少孩子看電影後非常「愛國」,痛哭痛罵日本人之餘,更怒至執意要毀掉日本地圖,或以其他方式發洩憤。日本資深媒體人矢板明夫說,最近有住在中國的日本人,向準備到中國旅遊的朋友警告,「這邊的情況正在惡化。近期上映的《南京照相館》這部電影掀起了新的反日浪潮,近期最好不要來中國。即使在日本,也最好不要去中國人多的地方。」

藝術是工具,這樣利用歷史,究竟是要讓後世的人對戰爭和人性有深刻反省?抑或不擇手段地永續仇恨?不說自明。

在英國這邊體會歷史和藝術的展現,開了眼界,也幫助自己不容易被仇恨和政治宣傳沖昏頭腦。

延伸資料:

National Memorial Arboretum

https://www.facebook.com/share/p/19FBhCCehk/

Longest Yarn

https://www.thelongestyarn.com/

▌[英倫筆端]作者簡介

莫宜端 Zandra, 育有一子一女,與丈夫子女定居英國,英國註冊言語治療師。曾任記者、時事節目主持、政策研究員、特區政府局長政治助理。及後進修並成為言語治療師。