我們還有家嗎?家與流亡之哲學反思 (上)

(作者按 : 此文發表於2024年6月22日在台灣國立清華大學舉辦的「家。流亡 —— 哲學對談」研討會。由鄭栢芳同學筆錄編寫,經我修訂而成這文稿。現分兩星期刊出。)

流亡是上世紀相當重要的社會與文化現象。美國紐約有一所私立大學,名為新學院(The New School),最初稱為社會研究新學院(The New School for Social Research),是一所著名的流亡大學。在上世紀三十年代,許多在德國遭納粹迫害的猶太裔學者幾乎全都聚集於此。當時,流亡的概念相對普遍。然而,對於當時還是一名中學生的我來說,閱讀相關書籍時,總覺得流亡似乎是他人的事情。如今,我卻已成為書中的角色,輪到我自己經歷流亡。

2020年7月18日,我離開香港前往英國,當時並不確定這是否會是我最後一次離開,手上還持有兩張來回機票。

最近兩年來,我接受了一些媒體的訪問,大家可能已經知道,我的意見與香港當局並不一致;我遠赴英國,既不是旅遊,也不是移民,而是我最不願接受的流亡身份。因此,我深知,這一生中,我幾乎不可能再回到香港。

流亡與「家」

在華夏的許多文學作品中,流亡的主題屢屢被提及,詩人們對流亡問題的探討大多圍繞著「家」,並且以主觀的角度來理解,像是蘇東坡所言「此心安處是吾鄉」、白居易的「心安是歸處」、余英時的「我在哪裡,哪裡就是中國」等。的確,流亡與「家」息息相關,沒有「家」就無法談及流亡。然而,這種主觀的理解是否正確呢?接下來,我將從流亡世代的二十世紀開始討論。

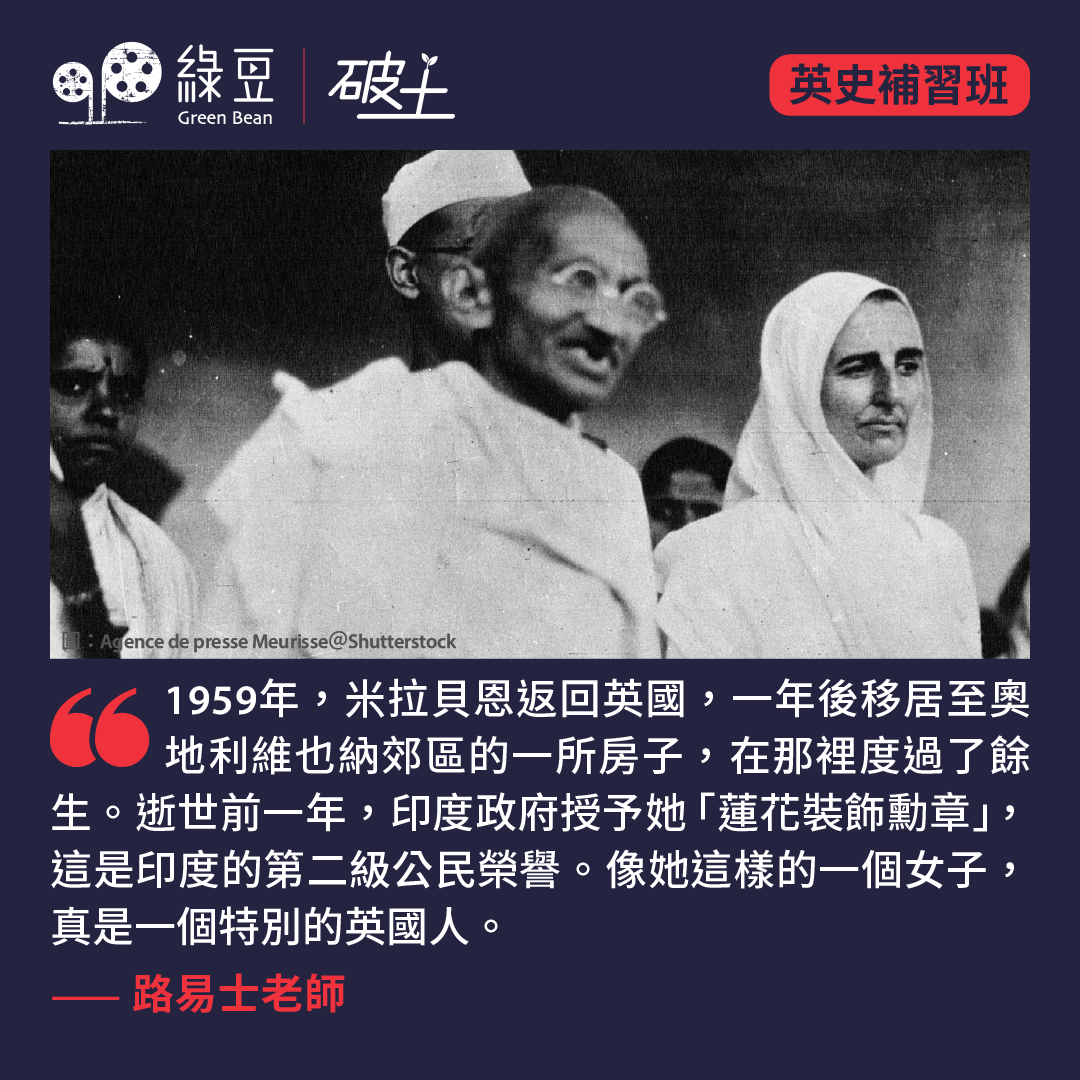

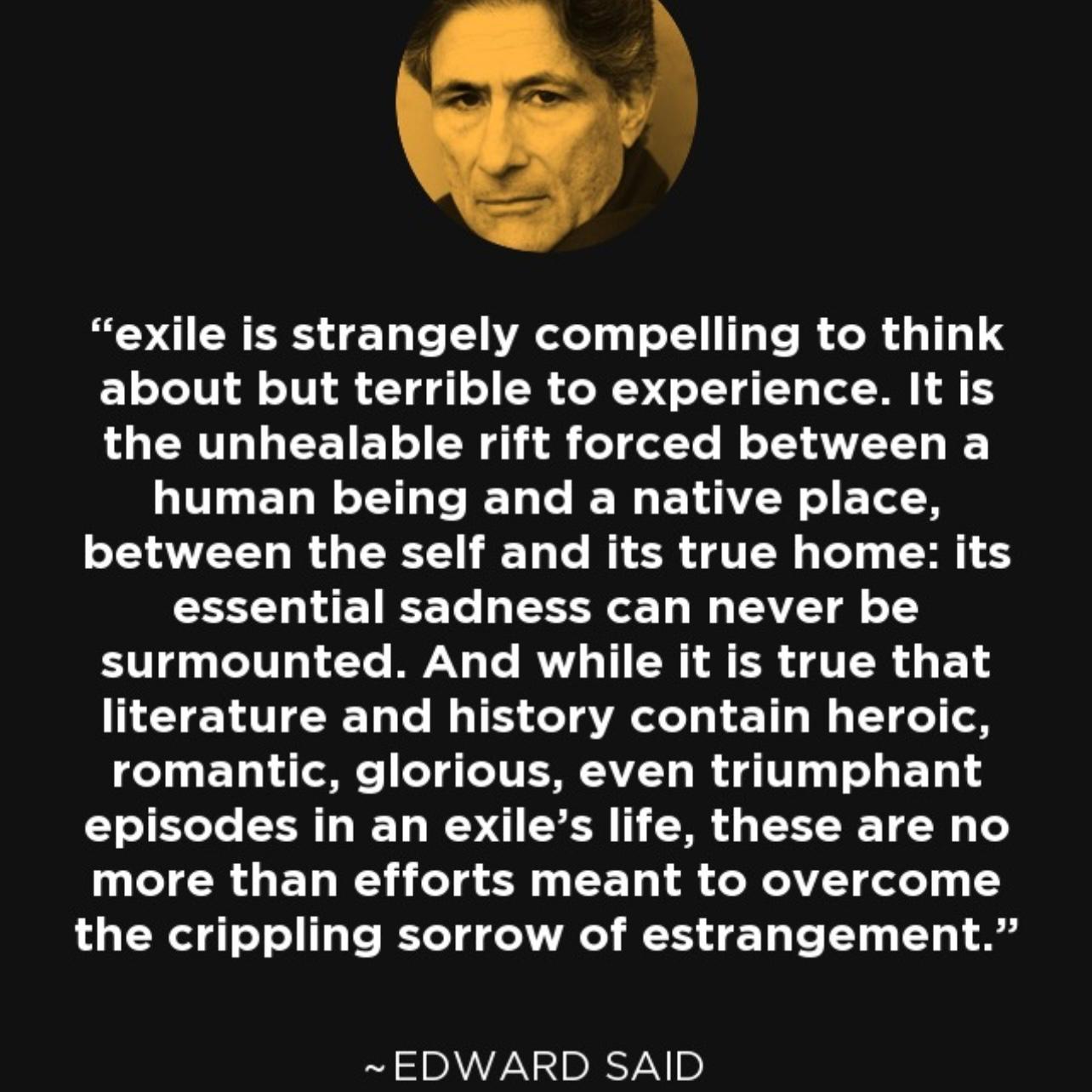

後殖民理論的創始人薩依德(Edward W. Said, 1936-2003)在1994年出版的《知識者代表》(Representations of the Intellectual)一書中探討了流亡問題,直指流亡所帶來的痛苦現象:對某地從未有過歸屬感的人,總是會感到落寞,對過去感到悲傷,對現在及未來感到痛苦。薩依德身為巴勒斯坦人,其族群至今仍然在各地流亡。當然,世上不止他們有流亡的經歷,歷史上最大且持續最長的流亡族群非猶太人莫屬,自從他們離開耶路撒冷以來,已經流亡了兩千多年。

猶太人與巴勒斯坦人對流亡的理解有著根本的不同。我認為,受猶太教信仰影響,猶太人認為他們的流亡只是暫時的,總有一天會回到耶和華上帝所應許的土地,因為他們是天選之民(chosen people)。二戰後,他們終於實現了這一願望,回到了耶路撒冷。當然,以色列的建國實際上是二十世紀政治發展的結果。然而,以色列與巴勒斯坦之間至今仍有許多問題亟待解決。猶太人復國的同時,意味著巴勒斯坦人的失國,於是一方結束流亡,卻造成了另一方的流亡。

身為流亡者的一員,薩依德所承受的最大痛苦在於「對某地從無歸屬感」,缺乏「家」的感覺。那麼,「家」究竟應該是什麼樣的存在呢?今年端午節,清華大學的同事為我送來了糉。我知道台灣的糉子種類繁多,像南部糉和北部糉等,但無論是哪一種,我都不太喜歡,因為那並不是我家鄉的味道。香港的糉子必定會加入去皮綠豆,且綠豆與糯米的比例必須是一比三,但台灣的糉子並非如此,因此一入口便能識別出這不是我家鄉的糉。我並非想貶低台灣的糉子,不關乎美味的問題,而是這是一種習慣的問題,從中我們可以領悟到何謂「家」。

如今,流散於各地的香港人,不論是離散、流亡還是移民,逐漸浮現出與節日相關的一些問題(如端午節、中秋節、農曆新年)以及政治問題(例如721和71),大家都認為不能忘記過去,因此在特定的日子裡,總會採取行動,表達愁苦、憤慨和無奈等情感或思想。他們希望延續記憶,並認為這是流亡者唯一能做的事情。過去在香港定居時,思考方式並非如此,誰會認為糉子是維繫「家」的關鍵?但在英國,端午節並沒有龍舟競賽,中秋節也不是普天同慶的日子,更遑論新年,慶祝的是儒略曆的1月日,而非農曆的正月初一,因此糉子、月餅和利是的地位頓時提升。外在的環境不再能保障我們的記憶與歷史,因此我們必須自發去保留這些。

「痛苦於現在及未來」

「痛苦於現在及未來」這句話不僅描述了巴勒斯坦人和猶太人的心情,也同樣適用於香港人。移居外地的香港人至今仍經常高喊如「驅逐共產黨」、「光復香港」、「時代革命」、「香港獨立」、「天滅中共」等口號,這些除了體現政治願景外,也隱約流露出香港人希望回到過去,保留記憶與歷史的心態。當然,這一切如今已無可能,自從國安法和二十三條相繼通過後,香港徹底淪為白色恐怖的統治之下,香港既不可復,亦無法逐共產黨,更遑論時代革命與香港獨立。

我曾提到,曾參觀台北的景美白色恐怖紀念館,展現了台灣過去半世紀在蔣氏專制下的各種慘況,以及台灣民主自由獲得的不易,無數仁人志士為後人鋪路而拋頭顱、灑熱血。1983年,我從德國博士畢業後來到台灣,任教於東海大學,當時尚未解嚴,課堂上有所謂的職業學生監視老師的言行,言論與閱讀自由受到嚴格限制。然而,如今一切都已成為過去,大家可以自由地批評任何政治人物,甚至質疑民主本身。在使用現代標準漢語的地區,唯有台灣享有這樣的自由,中國則沒有,而現在的香港也不復存在。因此,從薩依德的言論中,我們可以深刻理解自身的境況,過去、現在、未來,由時間與空間共同構成的「家」這一概念(時間即記憶與歷史,空間問題稍後再述),如何成為流亡背後最為重要的因素,並影響流亡者對過去的看法及未來的展望?我們還有希望嗎?還是只能永遠「痛苦於現在及未來」?

密切又令人心煩意亂的聯繫

無數的事物時刻提醒著你正在流亡之中。其實,你的家並不遙遠,日常的來往能讓身處臨時狀態的你,與故鄉保持一種既密切又令人心煩意亂的聯繫。

如果我仍然在香港,即使讀到這些文字,或許也不會有太多感觸,因為那時我尚未離鄉背井。香港與台灣的距離,就像台北與高雄之間,約一小時多的旅程,正是所謂「你的家並不遙遠」;而我來台的主要目的,並非僅僅是教書,實際上是借此身份爭取更長的定居時間,以便與親朋戚友團聚,這又是「與故鄉維持密切但令人心煩意亂之聯繫」。

我有八個兄弟姐妹,其中七人仍然居住在香港。原本我來台灣時,大家約定今年二月底來探望我,然而不幸的是,弟弟因病臥床,七位妹妹中我最疼愛的小妹也無法前來。坦白說,我非常難過。為何小妹不能來?因為妹夫表示,我已被香港政府列入黑名單,如果小妹來台,將會影響他在中國內地的生意,因此禁止她來與我團聚。白色恐怖確實存在。

此外,我的兒媳及孫子原本約定復活節來台相聚,但在登機前的七天,我的媳婦卻重病纏身,無法成行。若是以往,我一定會立刻飛回香港,但如今我卻無法回去,面對親人天各一方的現實,我感到悲憤莫名。正如薩依德所言,我無法回去,甚至即使回去,也無法保證能安全離開,香港正處於白色恐怖的統治之下。白色恐怖確實存在。

上述引述的薩依德兩段話,清楚表達了這次演講的主題:首先,何謂「家」?「家」,真的如蘇東坡所言,只要心安就是「家」嗎?我並不贊同。我認為,這只是一種自我安慰的無奈之語。「家」絕不是純粹的主觀概念。余英時曾說「我在哪裡,哪裡就是中國」,這句話未免顯得狂妄,彷彿路易十四(Louis XIV)自詡「朕即國家」(L’état, c’est moi)。我對余先生的敬意不言而喻,他在美國普林斯頓建立了華夏文人的風格之家,我也曾拜訪過。然而,離開了他的家,外面的世界仍然是美國,而非中國,正如所謂「風景不殊,舉目有江河之異」。因此,「家」絕非純主觀的概念。

▌[鏡遊集]作者簡介

張燦輝,香港中文大學哲學系退休教授,相信哲學不是離地、不在象牙塔之中,對世界有期望;改變不一定成功,但至少嘗試理解和批判。已到耄年,望在餘生仍能享受自由民主,並欣賞文化與大自然。