愛國以外的責任

倫敦的生活成本實在太昂貴了,漸漸地想跟她疏遠。但有時一個人在倫敦窮遊一下,買個meal deal,在街頭走走,即使不在重要景點,仍是能感到這裏故事處處,歷史文化極豐富,又不捨得她。坦白說,對倫敦是又愛又恨的。

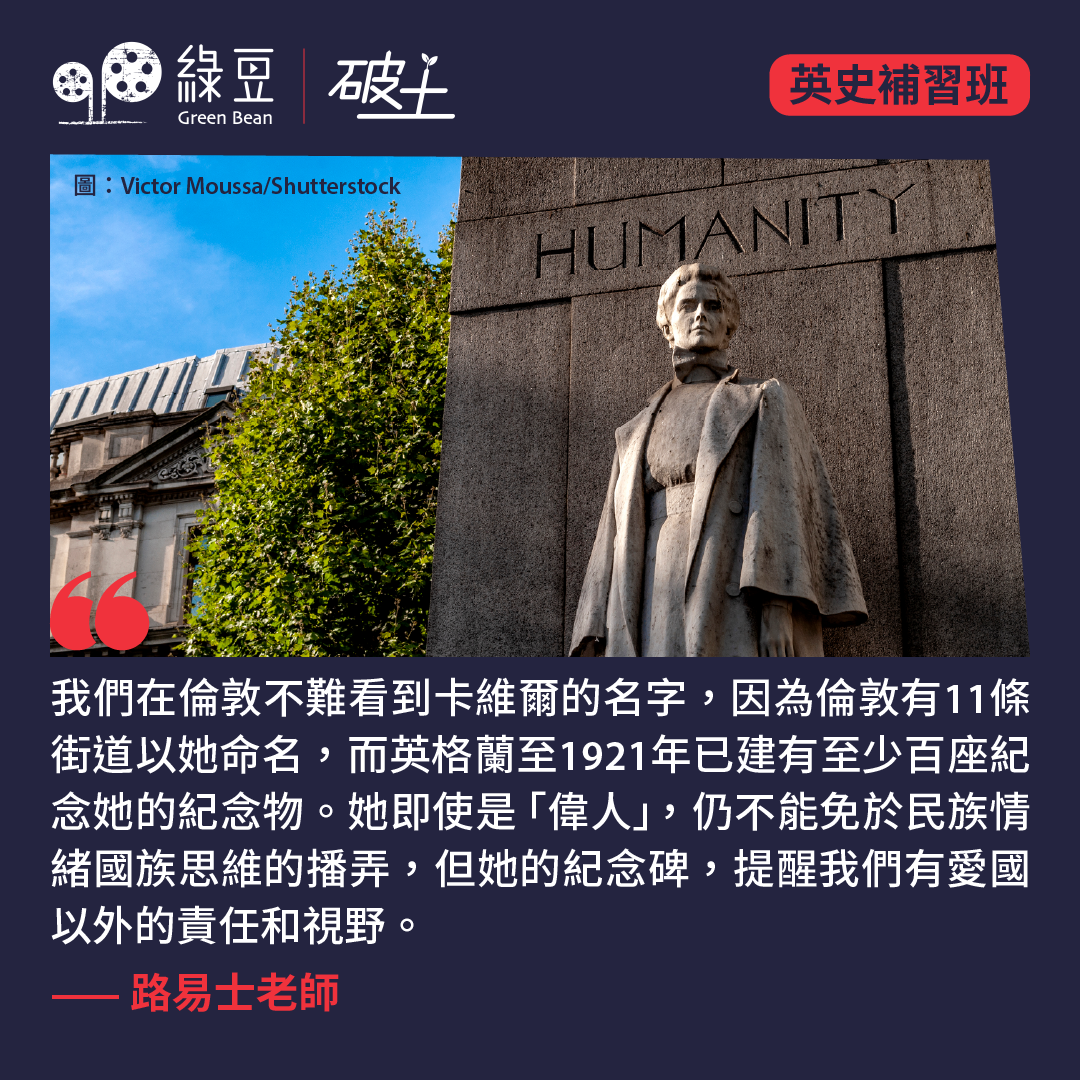

城市的美麗不只物質,還有當中的人。有可親的小人物,也有可敬的偉人。而紀念碑往往是紀念偉人的,在聖馬田廣場(St Martin’s Place)、聖馬田巷(St Martin’s Lane)與查令十字路(Charing Cross Road)的交匯處,有一個英國護士伊迪絲‧卡維爾(Edith Cavell)紀念碑座落在其中。這實在不是普通的地方,因為它「面朝納爾遜與他的紀念柱 (Nelson’s Column)」。納爾遜可是國家英雄啊!南丁格爾(Florence Nightingale)我懂,但這個英國護士有什麼了不起?

「叛逆」護士

無知不是罪,但在資訊世代無知是自招︰懶。

卡維爾因在第一次世界大戰期間幫助所有國籍的傷兵而被人們銘記。所有傷兵?這豈不包括敵軍的?這樣還算愛國嗎?

把愛國視為唯一價值,也是懶。思想上的懶。

究竟卡維爾是怎樣的人?她是英格蘭教會牧師的女兒,本身不是倫敦人,在1865年12月4日出生於沙福郡(Suffolk)斯瓦德斯頓(Swardeston)的牧師館。卡維爾也不是一出生就想當護士的,她有繪畫天賦,16歲時被發現吸煙、她會批評父親的講道冗長乏味。這麼反叛,似乎會走藝術家的路。

她因在布魯塞爾擔任家庭教師而與比利時結緣。工作五年後,回國照顧病重的父親,也因而決定要成為一名護士。卡維爾於1896年在白教堂的皇家倫敦醫院接受培訓,取得資格後,就在倫敦醫院擔任護士,隨後成為聖潘克拉斯診療所(St Pancras Infirmary)的夜間主管,並短暫擔任曼徹斯特某醫院的護理長。

後來卡維爾在1907年重返布魯塞爾,與外科醫生安東尼‧德帕日(Dr Antoine Depage)合作,創辦了伯肯達爾醫學院(Berkendael Medical Institute),設立護士培訓學校與診所。

1914年當第一次世界大戰在英國與德國之間爆發時,身在英國的卡維爾認為自己在這時刻,必須趕往比利時,協助在戰鬥中受傷的士兵。在醫院,她不在乎傷兵的國藉,一視同仁地治療所有傷者,無論他們是英軍、法軍還是德軍。

然而,她仍是帶著反叛的個性去當護士的。德國佔領比利時期間,她不但是護士,也是秘密網絡的一員,協助因德軍迅速推進而受困的英法及比利時等聯軍士兵逃往中立的荷蘭。逃亡者會獲得偽造身分證明與藏身處,卡維爾的醫院便是其中之一。據估計,她幫助逃脫的士兵人數約有二百人。

從容赴死不帶仇恨怨懟

然而,1915年8月5日,在反抗網絡領袖之一菲臘‧鮑克(Philippe Baucq)被捕後不久,卡維爾也遭德軍逮捕。她被單獨關押於聖吉爾監獄(St Gilles Prison),她承認協助敵軍(即英軍),並簽署了認罪書。

卡維爾與另外34人於1915年10月7日受軍事法庭審訊,翌日她與菲臘‧鮑克及另外多人被判死刑,但最終僅卡維爾與鮑克的死刑未被特赦,兩人於10月12日清晨遭槍決。當年卡維爾49歲。

宣判後,虔誠的基督徒卡維爾接受臨終聖餐,並說:「如今我站在上帝與永恆面前,我深知,愛國心是不夠的。我對任何人都不應有仇恨或怨懟。」(Patriotism is not enough. I must have no hatred or bitterness towards anyone.)在場的德國軍醫、後來成為著名詩人的戈特弗里德‧班恩(Gottfried Benn)說,卡維爾「從容赴死,她的氣度令人難以忘懷」。

普世與國族思維

想像一下,一名女性護士被槍決的消息會引來什麼後果?這當然引起國際譴責,成為聯軍強大的宣傳武器。

事實是卡維爾死後數周,英軍的徵兵人數倍增。她的死也影響了美國的民意,促使美國於1917年4月加入戰爭。

卡維爾強調普世,是人道主義者,但英國政府與媒體卻將她的殉難塑造成一種「英國英雄被德國野蠻人殺害」的愛國故事,鼓舞士氣,但也激發仇恨。

戰爭結束後,卡維爾的遺體自布魯塞爾的提爾國家公墓遷回英國,並於西敏寺舉行葬禮,最終於1919年5月15日安葬於諾域治大教堂(Norwich Cathedral)院內。

我們在倫敦不難看到卡維爾的名字,因為倫敦有11條街道以她命名,而英格蘭至1921年已建有至少百座紀念她的紀念物。在比利時布魯塞爾與法國巴黎皆設立了她的雕像。當然,她即使是「偉人」,不能免於民族情緒國族思維的播弄,但她的紀念碑,著實符合倫敦這大都會的多元精神,提醒我們有愛國以外的責任和視野。

▌[英史補習班]作者簡介

路易士老師,移英港人。在港教通識,現於英國公立學校教歷史和地理。閒時愛讀書和遊山玩水。