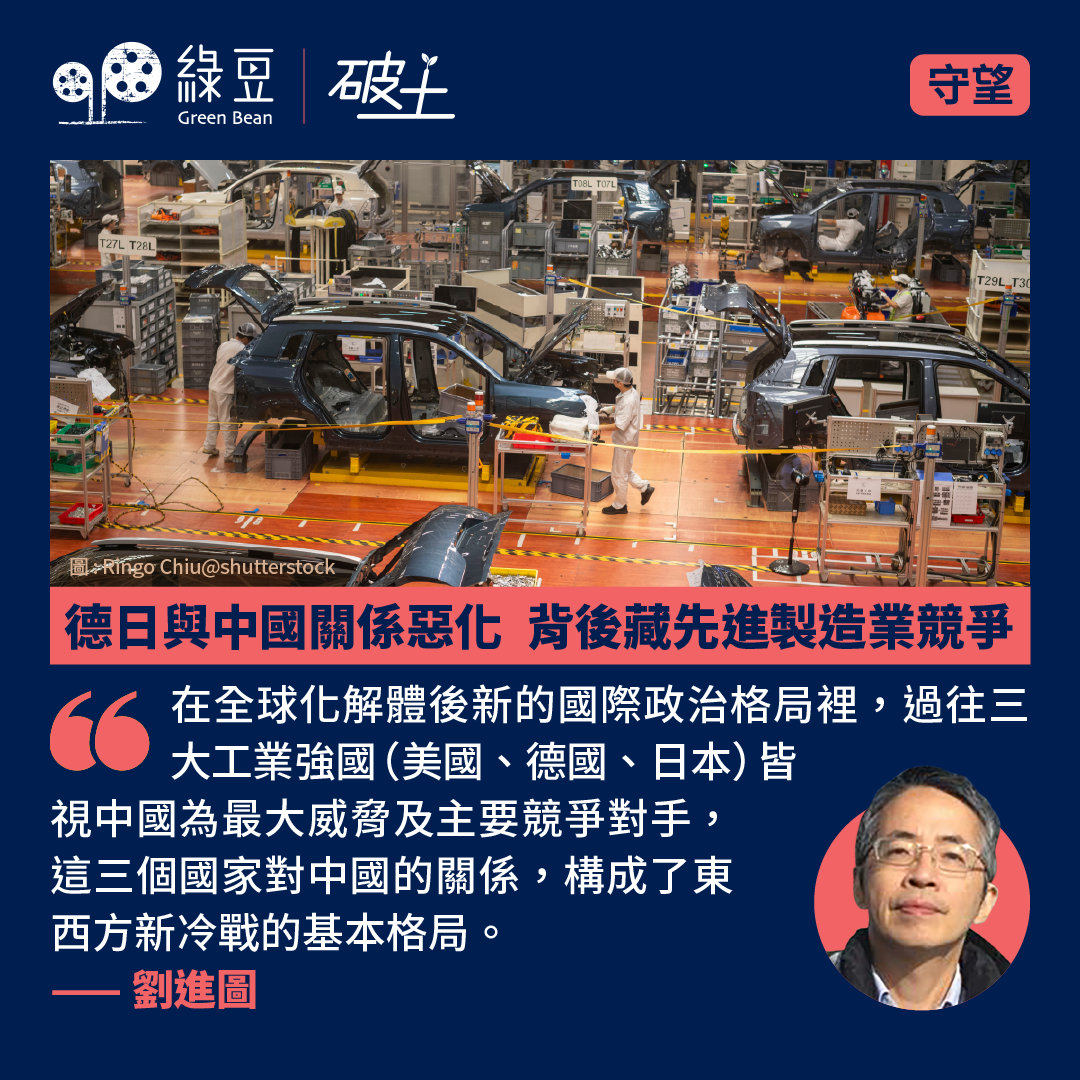

德日與中國關係惡化 背後藏先進製造業競爭

這星期一些關於德國與日本對華關係惡化的新聞,連同美國與中國在人工智能領域激烈競爭的報道,讓人看到在全球化解體後新的國際政治格局裡,過往三大工業強國(美國、德國、日本)皆視中國為最大威脅及主要競爭對手,這三個國家對中國的關係,構成了東西方新冷戰的基本格局。

《金融時報》周三有一則長篇報道,剖析德國先進製造業陷入衰落危機,指危機的兩個主要外因是美國變幻無常的新關稅政策,以及中國在先進製造領域的全面冒起。

德日政府的考量

這則深入報道,解釋了為何德國國內近年出現一股強烈的反華情緒,促請德國政府支持歐盟對中國實施貿易及投資限制,阻止中國電訊企業(華為、中興)參與興建歐洲的電訊基礎設施,限制中國製電動汽車、太陽能板等大舉進佔歐洲市場。原來德國這個老牌工業強國在多個一向領先的製造行業,被中國迎頭趕上,許多名牌企業陷入危機,盈利變成虧損,被迫收縮裁員,令整個德國製造業(包括汽車)的前景空前灰暗,中國威脅論遂大行其道。

日本與中國關係惡化,公眾看到的原因是日本選出了首位女首相。新首相高市早苗繼承了安倍晉三的外交方針,支持美國遏制中國,並積極拉攏台灣,導致戰狼附體的中國駐日使節口出惡言,說要斬掉敵人頭顱,引發日本國內又一股反華輿論。

然而,在這些表象背後,是日本工業界對中國態度的轉變。以汽車業為例,過去日本車廠視中國為大客戶,傾力開拓中國市場,但中國在電動汽車領域取得優勢後,日本汽車業開始視中國為巨大威脅及主要對手。其餘先進製造領域,如電腦、芯片等,大抵也是如此,這改變源於中國在十年前制訂政策,傾一國之力在多個先進製造領域追趕西方,日本可以容忍中國在家用電器等低端製造業主導國際市場,但不能容忍在高產值製造業上被中國超越。

當美國牽頭以高關稅遏制中國時,日本看到了借勢反擊中國的機會,美歐日台若聯手,在決定眾多先進製造業命脈的芯片生產上,有機會拋離中國。

美中的新冷戰

相對德國和日本,美國製造業與中國的競爭,來得更激烈也更公開。早幾年是鋼鐵和鋁,爭論焦點是中國的國家補貼及官定匯率是否構成掠奪傾銷;近一年全面轉移至芯片及人工智能領域,許多媒體以新冷戰來形容這場美中經濟角力。

美國科技巨企不斷投放海量資金,尋求在人工智能模式開發上持續領先全球,中國則全力追落後,在人工智能應用上,如無人駕駛汽車、自動導航飛行器、智能機械人等,尋求反超美國。這場人工智能大賽最終誰勝誰負,非一朝一夕可以決定,但這競賽過程對全球政經格局的影響,卻是即時可見。

簡單來說,就是東西方兩大陣營將迅速形成,楚河漢界壁壘分明,過去華為電訊基站可以配搭蘋果或諾基亞手機,日後東西兩套系統將各有買家互不相連,雙方都會以禁止己方出口產品被對方軍工業利用為由,採取嚴格的出口追踪管制。

常言一葉知秋,如今中國與西方工業強國的關係,從近期相繼落下的秋葉可見,正逐步邁向肅殺的寒冬。

▌[守望]作者簡介

劉進圖生於香港,七零年代入讀善導小學和九龍華仁書院,學會追求良善、自由和責任。八十年代初進香港大學唸法律,思考社會公義。八十年代末加入新聞行業,先後任職於《信報》及《明報》,切身體會「無信不立」、「兼聽則明」。2014年2月遇襲受傷,病榻上總結心願:「真理在胸筆在手,無私無畏即自由」。