尋找外婆一個甲子以前的身影(二)

朱漢強(朱仔)尋親的信從溫哥華寄到維多利亞,大約要跑一百公里,但信件背後的機緣,穿山過水,又穿越時空——地址是他姊姊們探訪香港失智的表姨時,從她家中找來的;信裡附的老照片,是朱仔出生以前外婆譚瑞香從維多利亞寄到香港給女兒看的。半個世紀後,它竟又經溫哥華重返維多利亞,送到照片裡擠在兩位女士中間的小男孩手上。讀完信,不再是孩童的長輩把它擱下幾天,稍稍消化,然後回撥電話—-

「我可以帶你去找你外婆的墳,這世上只剩我知道她葬在哪裡了。」朱仔的表舅 Henry Leong 說。

圖:譚瑞香和妹妹譚見有一家,左二和三的小孩,是跟我們在維多利亞碰面的 Henry Leong 和 Dorothy Leong。

暑期,朱仔的五姊帶同孫兒從香港到溫哥華旅遊,住進我們家;時機正好。八月初,我們三代人一起出發到溫哥華島南端的卑詩省省會維多利亞。這是一座迷人的城市,既保留了議會大廈等英殖時期建築,也擁有交織着海岸線與山林的自然風光。但我們的目的地是城郊的 Royal Oak Burial Park 墓園,而在這之前,先要拜訪引路人。

Henry 今年七十有一,但從體格透露出自律和活躍的生活,看來比歲數年輕得多。少他一歲的 Dorothy 溫柔親切,也就是老照片裡由媽媽譚見有抱在膝上的女孩。他們有四姊弟妹,全部在維多利亞出生成長,說道地英語,從前跟爸媽說的中文,已經所剩無幾。

「小時候我們好害怕你的外婆」

「我得告訴你,我對你的外婆記憶不多;我也得非常坦白地說,小時候我們好害怕你的外婆。」Henry 開門見山地說。

六十年過去,Henry 內在那個十歲男孩的記憶,像一所快要倒塌的老房子,水泥和磚頭全部剝落,只剩歪歪斜斜的樑子,由最激烈的印象和情感支撐着——

「她總是跟我媽開罵,也會捉着我說,媽媽是邪惡的⋯⋯聽到她要進屋,我慌張地躲到床底,邊發抖邊打電話叫媽媽快回家……後來她拿刀子自殘,被關進醫院精神科病房,回來像換了一個人,平靜詳和,不吵也不鬧,再沒說聽到惡魔的聲音了⋯⋯媽媽怕她一個人太孤單,問她要不要養貓,她說好,我們就抱貓去她家,但沒多久她便自殺了⋯⋯」

「這就是我所能記得的。」

Henry 領我們開車駛進墓園,兩排高大的櫸樹從車窗兩側不斷退去,沿路投下濃密的樹影。Royal Oak Burial Park 是卑詩省最大的市立公墓,啟用逾百年,埋葬了政要、一戰英雄、鐵達尼號倖存者,也收下了像外婆那樣飄泊卑微的新移民。從車窗望出去,你不會看到墓碑,因為它們都平置在草坪中,靜默而不張揚;把墓園經營得像一所安靜的公園,是加拿大公墓的主流。

車子再駛一會,在一片開闊平整的草地旁停下。

「來,你得認住這個水龍頭,從這裡開始找。」Henry 已經快步走進墓地了。

Henry 的媽媽在生時,每年清明節都來拜祭,而且一定要他跟着來,「我問為什麼只有我?她說,從來都是男孩子跟媽媽去掃墓的。」

世上唯一知道外婆墓地的人

我在腦海構想出這個畫面——不情不願的小男孩撅著嘴,提著祭品,在墓地上氣呼呼地追上前頭的媽媽。我構想不來的是,這個小男孩,後來雖然長得比媽媽還高,甚至在媽媽再也無法從天上叮嚀的那時,依然遵守約定。他年復一年(只除卻COVID那段日子)回到這裡,拜祭一位自己從不感到親切的先人,守着墓碑所在的訊息,彷彿在等某天來的一封信、一個人。

圖:舅甥二人尋找碑石的背影。

年月久遠,很多石碑半埋雜草下,而外婆的那塊又格外不張揚,特別不容易找。它是小小的長方形,表面斑駁陸離,湊近才能辨清上面刻鑿的字——

「張培均淑配 譚氏夫人墓 1909 – 1965」

圖:譚氏夫人墓

姓氏和生卒年份都能跟譚瑞香對上,但張培均是誰?朱仔做家族歷史時,知道外公早在日本侵華時過世,外婆隻身遠行,卻沒聽聞她再婚。Henry 不諳中文,這是他頭一趟知道碑上還有另一人的名字。

一會,Henry 還是想起來了,媽媽往常來掃墓,都會一併拜祭附近的另一塊碑,「我以為是媽媽的朋友……你們來看看有沒有關係。」果然,石碑的主人叫「張培均」,跟外婆碑上的名字一樣。這切合了 Dorothy 某個依稀的童年印象:她在姨母的陋屋中遇過一位年長男士,媽媽要她叫「張伯」。

根據碑上資料,「張伯」活到八十五歲高齡;死後三年,比他年輕卅二年的「淑配」譚瑞香也辭世了,終年五十六歲。

外婆在加拿大的十年,經歷了什麼?為什麼會從照片裡微笑着的模樣,變成孩子聞之色變的姨母,最後躺進眼前的墓地?她是如何當上老人晚年的「淑配」,那又是一段怎樣的婚姻關係?有關外婆在維多利亞的最後時光,朱仔有些推測,但需要更多求證。而我最希望知道的是,在飄泊、困惑,甚至偶爾絕望的歲月裡,外婆也曾經擁有屬於自己的一刻光亮——哪怕只是獨坐維多利亞的岸堤,欣賞沉落海港的夕陽。

前人的甘苦悲歡 後人的生命底色

朱仔懷着感恩的心,帶領我們一起拜祭。然後,大家在四個墓前留下了鮮花——外婆譚瑞香的、外婆的再婚丈夫張培均的、四姨婆譚見有的,四姨丈梁社景的。碑上的字跡早被歲月磨淡,但那些曾經的甘苦悲歡,為今日的我們髹下了底色。

Henry : 媽媽說從前在中國大陸活得苦,哪像你們今日,隨便走進舖裡買米……

Dorothy : 走難那時也很慘,她失去了一個孩子,幸好來到香港有表姐接濟保護(朱仔的姊姊們在香港拜訪的表姨,也是找到 Henry 的關鍵人物)……

Henry : 他們來到加拿大也不好過……不會說英文,又沒讀過幾年書……

Dorothy : 媽媽跟家鄉每個人保持聯繫,明明自己天天辛苦洗碗,卻老是寄錢回去,很少想到自己……

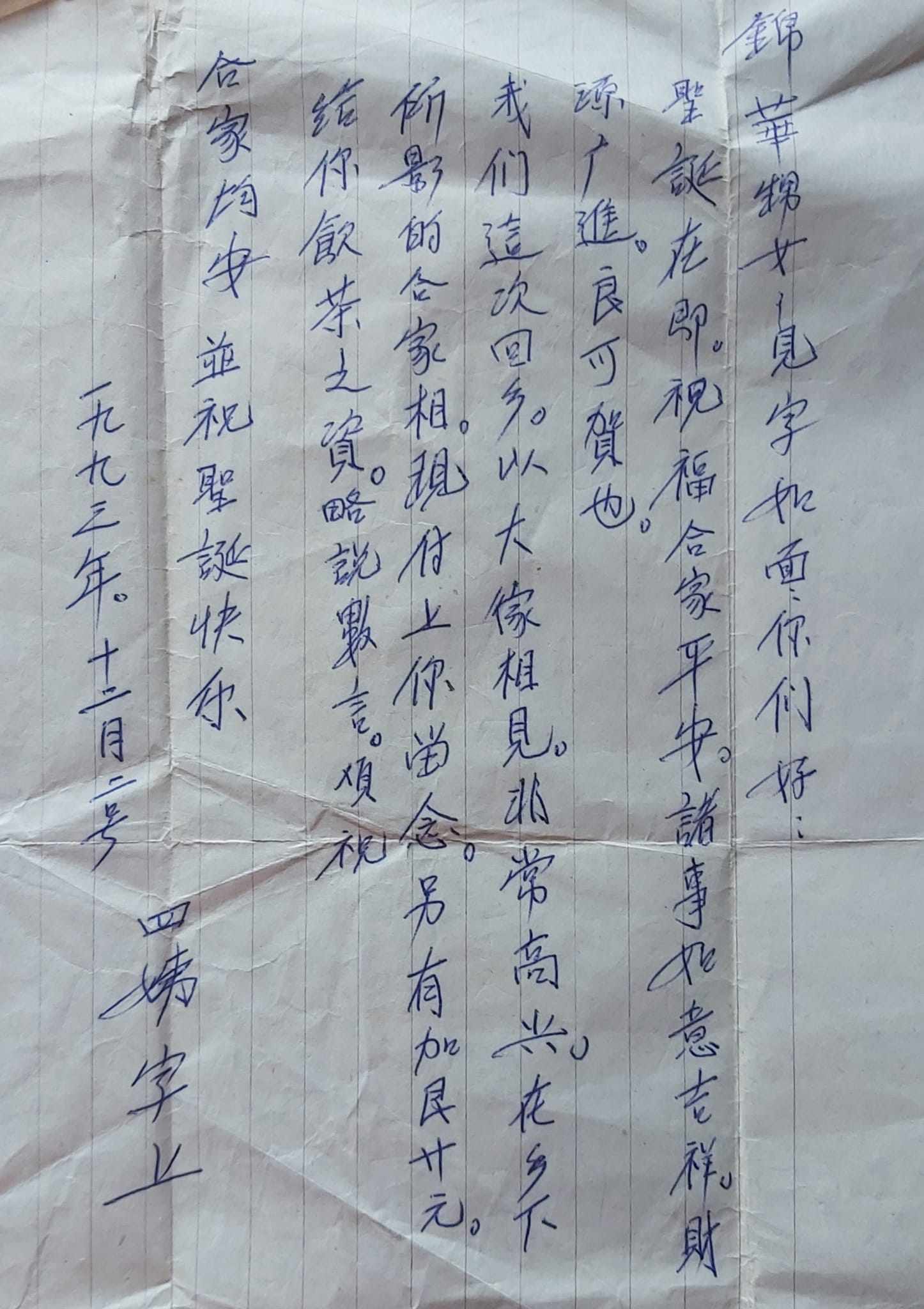

圖:譚見有不識字,當年請代筆寫信給朱仔媽媽祝福聖誕,信中夾附現金。

「如果那時可以多問(媽媽)幾句話有多好。可是小時候根本不會那樣想,即使媽媽說了,我們也不會用心聽……」這句話,那天 Dorothy 說了幾次。它也是在場幾人的心聲。

重繫的親人、未完的探索

從維多利亞回來,朱仔繼續未完的探索。由於外婆的碑上只有中文,他向墓園管理者索取記錄,得到一個跟「譚瑞香」毫不相干的英文併音,更似是另一人。而這個人,就像當年許多僅以姓氏被草率記錄的華人女性一樣,在官方記錄中幾乎沒留下有意義的痕跡。

朱仔也以張培均墓碑上的「Jong Poy Quon」作線索,從一個提供數碼家族史的線上資料庫,找到他入境時繳納五百元人頭稅的文件。

網站整合了入境口岸、渡輪紀錄、人口普查與死亡登記等,拼湊出這段描述:「身高四呎六吋的 Poy Quon 於 1912年10月18日搭乘 SS Canada Maru 抵達加拿大維多利亞,繳納了 500 加元人頭稅。1924年3月28日,他居於 Shawnigan Lake,以勞工為業,當時已婚,妻子亦在加拿大。其妻於1965年9月26日於維多利亞去世⋯⋯」

譚瑞香於 1955 年才抵達加拿大,跟張培均 1924 年在Shawnigan Lake 那時的妻,不可能是同一人。

朱仔說:「外婆好可能係透過假結婚到加拿大,住入比佢大卅幾歲嘅長者屋企。我想像佢邊捱騾仔、邊照顧老人,再加上冒認身份,生活同心理壓力一定好大。佢係咪因為咁而患上精神病,我無從稽考。對呢位素未謀面嘅外婆為子孫作出嘅犧牲,我心痛,也心存感激。」

此行還有另一個收獲,「初初嚟到加拿大,我曾經以為自己喺呢邊無親無故。但原來唔係。就好似 Dorothy 臨走時講:冇諗到自己喺加拿大會有親戚。聽到嗰陣,心頭一暖。」從此,原本陌生的國度,好像不那麼陌生了。

就這樣,我的丈夫朱漢強,在姊姊們總動員的協力下,在加拿大完成了一個心願——找到外婆的墳,祭拜致意。然而,這場追尋家族記憶、了解早期華裔移民生活的旅程,只來到一個中途站。有關這片土地上人們經歷過的故事,學習進行中。

圖:重繫上的親戚,左起:Dorothy Leong,Henry Leong,朱漢強,朱仔的五姊朱麗娟。

最後,補充幾筆加拿大華人早年面對的處境——

人頭稅和排華法:加拿大在 1885 年引入針對華人的人頭稅 (Head tax),並在1903 年把收費提升至 500 元,即約普通工人兩年的工資。這筆鉅款近乎切斷了華人移民,也令境內華工無力接妻帶兒到加拿大。1923 年生效的《華人排斥法》(Chinese Exclusion Act)更全面禁止華人入境,待至1947年才取消。

性別失衡與「單身社會」 :這期間,大批華工孤身留在加拿大,形成近乎清一色男性的「單身社會」。1930 年代,華裔人口的男女比例高達 1241 比 100;即使到了 1950 年代,比例仍然達 3 比 1。性別失衡令男性陷於孤立,也使家鄉的妻兒淪成「紙上家庭」,只能靠書信與匯款維繫。

「買紙」和特赦:因為合法入境途徑欠奉,有華人轉而購買偽造或轉讓的身份文件,假冒成「紙生仔」(Paper son) 入境或引入親友。也有華工隱瞞妻子過世,偷龍轉鳳,從家鄉迎娶另一位女士來照料老年生活。這些人以虛假身份存在於官方紀錄中,長期擔驚受怕。1960 年政府實施 「華人身份調整計劃」(Chinese Adjustment Statement Program),允許自首的「買紙」者獲得合法身份,才終結了這種畸型的時代產物。

📌上集重温連結 : https://greenbean.media/尋找外婆一個甲子以前的身影一/

▌ 蘇美智

記者,愛聆聽日常、撿拾容易錯過的精彩;既寫大人看的書,也寫小朋友看的書。對她來說,離散的功課,是保持自我完整,同時珍視身處的當下。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《我們的同志孩子》和《神奇小盒子》繪本等。