右翼抬頭成大勢 中美心急坐下談

澳洲大選揭盅,反特朗普情緒協助左翼工黨反敗為勝再度執政,外交上可以對美國採取更強硬姿態,情況與加拿大最近的大選很相似;美中關稅戰開打才一個月,互徵超高關稅令雙方都焦頭爛額,終於宣布本周末在瑞士日內瓦舉行談判,尋求為關稅戰降溫。

大選的特朗普效應

澳洲大選原來的核心議題是民生,選民最關注的是生活成本上漲,住房價格過高難以負擔,執政工黨備受責難,三個月前的民調顯示,支持度落後於右翼自由黨國家黨聯盟,連任前景黯淡。然而,特朗普在4月初宣布對所有貿易伙伴加徵所謂「對等」關稅,外交和軍事上的親密盟友也不例外,在西方世界掀起了強烈的反美浪潮。主張強硬應對美國威脅的政黨民望急漲,作風與特朗普政府近似的右翼政黨則受排斥,這股突如其來的反美浪潮先是改變了加拿大政局走向,令卡尼(Mark Carney)領導的左翼自由黨繼續執政,大敗右翼保守黨,接著是改變了澳洲政局走向,令左翼工黨再度執政,大敗右翼自由黨聯盟,西方民主國家近年的右翼抬頭大趨勢出現了罕見的逆流。

分析澳洲大選,不能夠把右翼政黨的挫敗全歸咎於特朗普,其黨魁彼得達頓(Peter Dutton)在競選期間表現欠佳,連一盒雞蛋零售價格多少也答不到;政黨採取的強力「反左膠」(anti-woke)政策又引起中間選民反感,這些也是重要因素。但反特朗普情緒確實是關鍵,澳洲選民擔心在野右翼政黨欠缺管治經驗,在國際關稅戰的大風大浪下難為澳洲經濟掌舵,決定讓現任總理阿爾巴尼斯(Anthony Albanese)領導的左翼工黨再度執政,支持他對美國採取較強硬的立場,保衛澳洲利益。除了捍衛自身利益,澳洲的反美浪潮還有濃烈的感情因素,澳洲人向來重視家庭和朋友,對親友講求忠誠,特朗普向親密盟友開刀,澳洲人視為背叛出賣,覺得無法接受,這方面與加拿大人頗相似。

政局逆轉對國際局勢的影響

澳洲並非軍事強國,地理上偏處南半球一隅,這次政局逆轉對國際局勢有何影響?澳洲反美情緒高漲,影響與加拿大不同。加拿大與美國是近鄰,兩國經濟相互倚賴度極高,而且受美加墨貿易協議束縛,加拿大如何應對特朗普的關稅壓力,哪些反制措施有效,哪種談判策略可取,為國際社會提供示範,乃重要參考信息,因此,周二卡尼到訪華盛頓,與特朗普進行元首會談,談話細節惹人關注。特朗普一反過去輕視杜魯多的姿態,公開讚揚卡尼有才華,讓外界看到與特朗普交手最重要是自身實力,在大選中獲勝最能展示實力。

國際社會關注澳洲,看的不是澳洲怎樣與美國談判,而是澳洲對中國的態度。尤其當關稅戰促使美中經濟走向全面脫鈎時,澳洲經濟一貫倚賴對華出口鐵礦石與石化能源會否有變,澳洲參與美英的太平洋軍事協作、必要時或會介入台海衝突,這安排會否繼續下去?儘管反美國欺凌並不等於親近中共,但在北京刻意拉攏下,反美浪潮會否把澳洲推向中國懷抱?

右翼抬頭仍是大趨勢

加拿大和澳洲政壇沒有向右轉,是因為有美國這外在因素,在西方民主社會屬於例外情況,右翼抬頭仍然是北美和歐洲政局的大趨勢。以英國剛過去的地方選舉為例,右翼政黨英國改革黨(Reform UK)便橫掃多郡,在23個地方議會中,改革黨憑著31%的總得票率,合共取得677個議席,佔改選議席總數41%,使其成功控制10個地方議會,可謂成績驕人。

這較去年英國下議院改選時該黨在全國取得14%選票但只得到5個議席,今次的表現充分證明了右翼主張(以強硬手段限制移民流入、保護工人就業、捍衛傳統性別觀念及家庭價值)甚有市場,縱使改革黨不少參選人背景受質疑,過去在網上常發表歧視言論,仍能贏得地方選舉,動搖了英國政壇一向由左翼工黨與右翼保守黨兩大政黨主導的傳統,連同近年勢頭急升的自由民主黨,變成四黨混戰的局面。

出現四黨混戰這格局,也許可以從左翼與右翼對決的角度分析。比右傾保守黨更右的改革黨蠶蝕了保守黨的選票,比左傾工黨較右的自民黨蠶蝕了工黨的選票,這才造成了兩大黨同遭挫敗的奇異局面。究其根源,與整個社會在向右轉脫不了關係。

這個右轉趨勢最明顯的特徵是反對大幅收容外來移民,其背後原因是擔心新移民搶去飯碗,但其實打爛傳統飯碗的不單是新移民,全球化下生產工序外移,以及資訊科技革命下人工智能取代大量僱員,這些宏觀趨勢的影響可能更大。但受衝擊者阻不了大企業外判,也阻不了科技發展,只能把矛頭對準外來人口。

美國白宮易主後更進一步,把矛頭指向貿易伙伴,向世界各國強行徵稅。可是,這樣做真能令傳統製造業工序回流發達國家嗎?蘋果手機不在中國生產,廠房可以搬到印度去,但怎樣搬回美國?美國年輕一代就業人口願意當富士康員工嗎?

中美坐下談

經過一輪接觸試探,美中兩國高層終於敲定,本周末在瑞士碰頭,商討為關稅戰降溫,美方由財長貝森特(Scott Bessent)牽頭,中方由副總理何立峰領隊。

這個陣容值得注意之處,是貝森特是否已成為特朗普政府中主導關稅戰的官員?假如是的話,作風務實、重視金融市場反應的貝森特,有可能令特朗普的關稅政策變得較溫和。畢竟向中國徵145%關稅,以及中國反制美國的125%關稅,都遠遠超出了雙方商界可以承受的範圍。

特朗普一度勸國民忍受痛楚,說這個聖誕節商店貨架上的玩具數量可能減少,每件玩具的價錢可能貴一點,但這沒什麼大不了。這番言論廣受責難,令他民望下跌,他便一再放風說會和中國商談,反映他急切需要下台階;北京本來擺出不著急談的姿態,擔心太著急會被美方壓榨,但內地經濟正急速惡化,出口主導行業若停止對美出口,肯定會造成大批企業破產,大量工人失業。

這些內地企業出盡百寶規避關稅,例如把產品輸往第三國,然後更改產地來源證,又或把貨品化成多個小包寄去美國,聲稱由付運方清付關稅,但大幅降低貨品申報價值,這些手法屢遭揭發仍大行其道,代辦瞞稅服務在內地社媒上廣泛流布。北京當局隻眼開隻眼閉,反映政府官員沒有對策,除了盡快和美方坐下來談,還能夠怎麼樣?

外界分析說中國承受痛楚的能力遠大於美國,這或許是真的,但美國人的痛楚只是貨品減少、貨價上升,萬一失業還可倚賴政府救濟;中國百姓面對的痛楚卻是結業裁員,生計無依,中共政權單靠鎮壓就能穩定社會嗎?不論誰人牽頭那方主動,客觀現實是美中雙方高層這個周末正式坐下來談了,這反映雙方都等不下去了。

( 圖 : Peter Dutton fb )

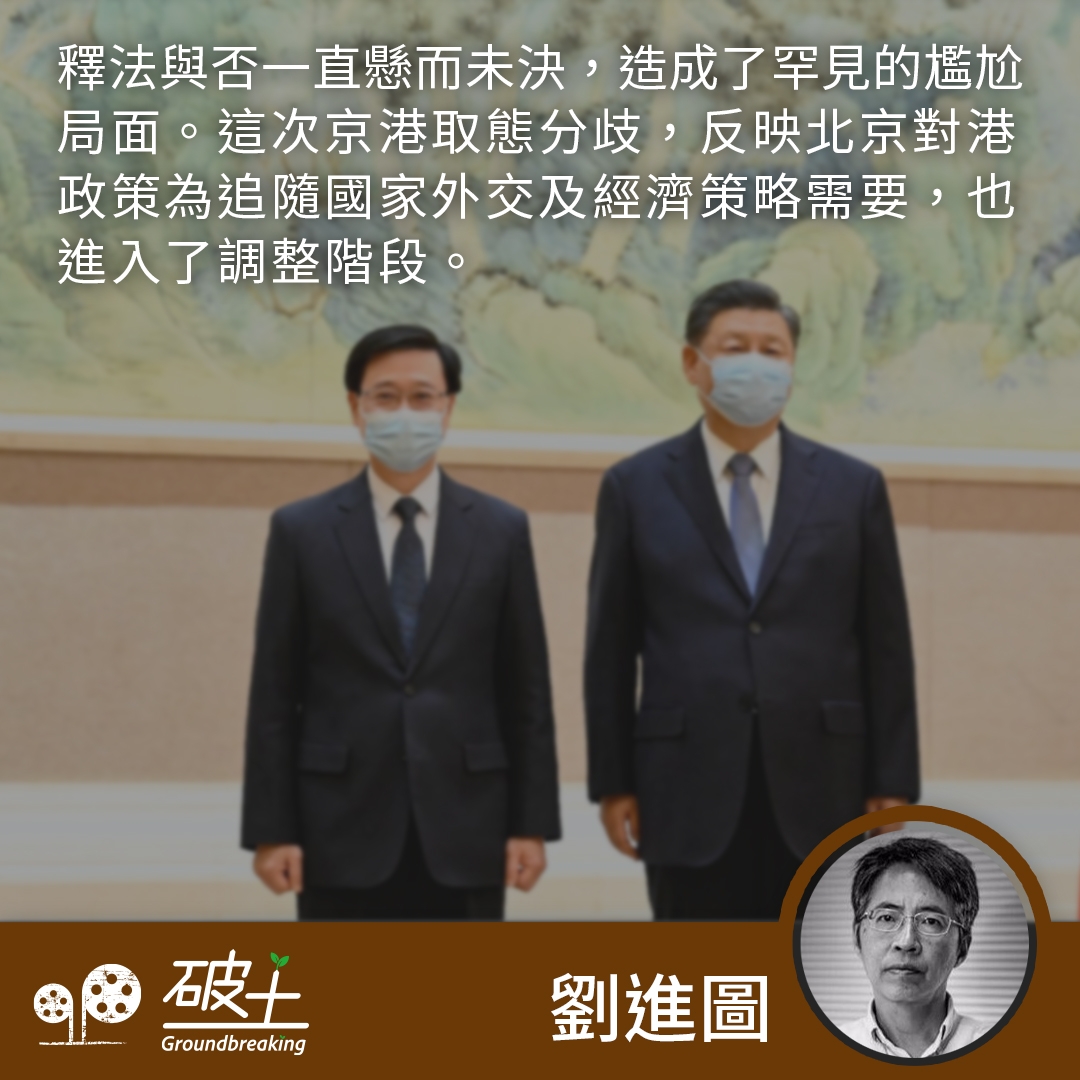

▌[守望]作者簡介

劉進圖生於香港,七零年代入讀善導小學和九龍華仁書院,學會追求良善、自由和責任。八十年代初進香港大學唸法律,思考社會公義。八十年代末加入新聞行業,先後任職於《信報》及《明報》,切身體會「無信不立」、「兼聽則明」。2014年2月遇襲受傷,病榻上總結心願:「真理在胸筆在手,無私無畏即自由」。