「去留肝膽兩崑崙」:再讀鄂蘭關於極權政治的思考

最近,我和太太到了柏林一趟。這個曾經是上世紀納粹暴政的心臟以及冷戰最前線的火藥區,對學習政治、歷史和人文學科的我,自然是深具意義。

我們抵達的頭一天,便前往了在離勃蘭登堡門 (Brandenburg Gate)不遠的「歐洲遭殺害的猶太人紀念館」(Memorial to the Murdered Jews of Europe)去憑弔。在紀念館旁有三條街道,分別以三位猶太女士命名,並在有關的紀念碑林邊緣記錄了她們的生平和言論。這三位女士分別是柏林娜 (Cora Berliner)、科爾馬 (Gertrud (Kolmar)Chodziesner)、以及鄂蘭 (Hannah Arendt)。

她們三位都是反納粹的傑出女性。柏林娜在威瑪共和年代曾經出任過德國政府部長的職位。科爾馬是詩人。而鄂蘭是我比較熟悉的政治思想家。

在納粹崛起前後,柏林娜和科爾馬決定留在德國照顧不能離開的人。鄂蘭則參與了猶太組織的抵抗行動,並因此被拘禁,幸而她機警地在8天後逃脫,並以非法入境的方式逃往巴黎,然後輾轉抵達美國。

留下來的柏林娜和科爾馬,最終在戰爭結束前被納粹政權殺害。而逃往美國的鄂蘭,不但成為了20世紀西方一位主要的政治思想家,她那些關於納粹和極權政治的論說,更成為傳世之作。

在紀念館旁看著這三條命名的街道,我想到戊戌政變後,譚嗣同決定留下流血殉難,着梁啟超務必流亡海外以繼續推動變法大業那「去留肝膽兩崑崙」的事跡。

在面對暴政和極權威脅時,是去是留,牽涉及生死存亡的抉擇。每個嚴肅決定的背後,也許都涉及「去留肝膽兩崑崙」的事跡。

政治力量與政治暴力

遊訪完德國後,我再閱讀了鄂蘭的一些著作。在面對著世局日益分化、強權和戰爭蔓延、極端政治和民粹主義肆虐、甚至政治仇恨和暴力威脅有脫韁之勢的今天,再讀鄂蘭的著作,讓我進一步認識她的洞見。

鄂蘭在她的《論暴力》(On Violence)一書中指出,當社會中暴力進場時,正是共識力量退場或凋零的時候。鄂蘭認為,政治力量 (political power)是人們「人同此心、心同此理」在公共空間結集而成的集體行動所產生的。這集體行動維持多久,其政治力量便發揮多久。

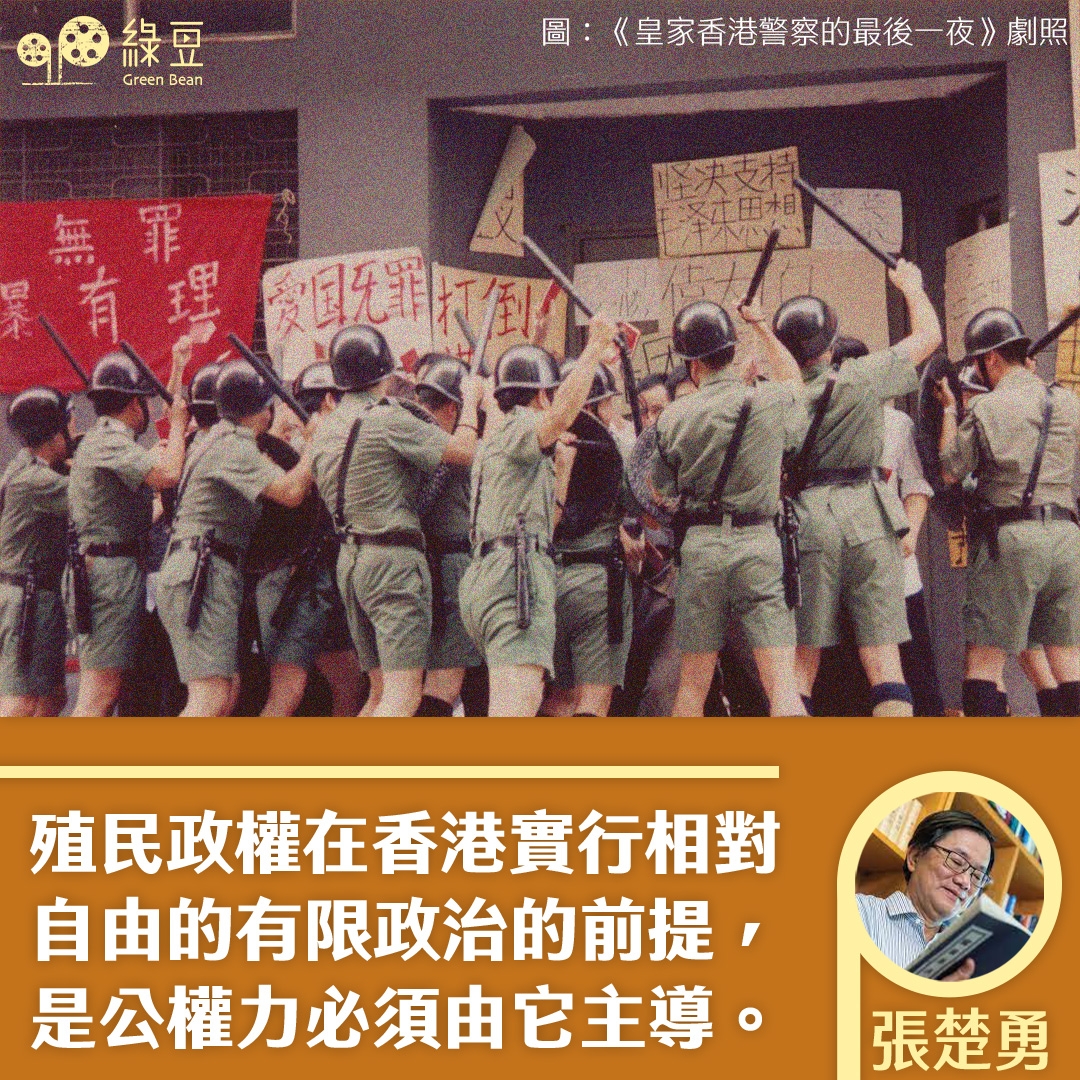

和政治力量不同,暴力,特別是政治暴力,並非是人們通過共同行動產生的集體力量,而是借助種種具殺傷力的工具,以強制力的方式去鎮壓或消滅對立或不同立場的對象。不難想像,在高度科技化的今天,擁有先進監控技術和大量殺傷力武器者,如果動用其監控軟硬件配以武裝進場,其控懾力和鎮壓力都是驚人的。因此,現代政治的暴政,不是一般的政治力量所能抵抗的,除非施暴者內部分裂,倒戈相向。

當然,暴政之所以為暴政,不會單因為其高度的控懾力和鎮壓力而成為正當的。一天此政權沒有取得人們心悦誠服的、共同的政治力量的認可,其政治權威 (political authority)是建立不起來的。

極權政府的特色

不過,鄂蘭對20世紀冒起的極權政治 (totalitarian politics)的觀察,卻迫使我們對暴政要重新認識。對極權暴政帶來的全面摧毀性的破壞及其對人性的摧殘,更要作出深層次的了解。

在這方面,如果要詳細評價鄂蘭的貢獻,便必須充份地研讀和討論鄂蘭在1950年代出版的鉅著《極權主義的源起》(The Origins of Totalitarianism)。但這不是我這篇短文所能夠勝任的。在此,我僅就鄂蘭收錄在《最後的訪問和其他交談》(The Last Interview and Other Conversations)於1960-1970年代進行的一些訪談,以及她寫於1930-1954年,後來結集於《為理解而作的論說文》 (Essays in Understanding)的一些文章所提出的觀點,進行初步的介紹和思考。

鄂蘭說,在分析極權政府時,她注意到20世紀的極權政府是一種史無前例的政權。此類政權的一大特點是其他暴政所沒有的,那就是它製造了大量的無辜的被鎮壓者。

鄂蘭指出,在史太林的暴政下,一個人什麽也沒做也會被流放或處決。如果官方的意識形態或歷史觀認定某類人在政治上屬於某種成份,那麽,不管這些人做了什麼甚至什麼也沒做,都會受到暴政認為必須對該種成份作出的懲處。就此而言,納粹德國對600萬猶太人滅絕的清洗,更是此一暴政下的極端例證。

鄂蘭分析到的20世紀極權政府的另一空前特徵,便是對認可該政權的人士也進行處決。以往的暴政一般只會處決敵人和異議者。但20世紀極權政府為了要全面而絕對的控制被統治者,他們會因此對附和同意者也進行殺戮,原因是能附和同意,便意味著有能力提出異議。為了消滅後者的可能性,便得在需要時清洗附和同意者。

「附和同意者也有能力提出異議」這一點,正是直指20世紀極權政府不能容許任何個人的自主性這恐怖而關鍵的特點。只要個人自主性那怕是還有一丁點兒的殘存,極權政府全面而絕對的控制便不能達致,這是極權政府決不能容忍的事情。

因此,鄂蘭在《極權主義的源起》一書中便指出,極權鎮壓先是把個人的法權個體幹掉,進而把個人的道德個體壓碎,最終是要將人的個體性滅絕。這其實就是把人性完全抹掉。鄂蘭在書中說:「除掉個體性就是要除掉自發性。自發性是人類在自身的資源中開啟出創新事物的力量。這些創新並不是基於以人對身處環境和所遇到的事情作出反應所能解釋過來的。」

從最根本的層面而言,鄂蘭認為,極權政府的全面而絕對控制的政治,最終是一種包括自我滅絕的徹底破壞的政治。因為把敵人、異議者,附和同意者、無辜的被鎮壓者等一一消滅之後,餘下來如果還要徹底除掉個體性和自發性,那便得把自己也除掉。鄂蘭相信,納粹德國的「黨衛軍」總司令希姆萊 (Himmler)的主張和推行的政策,最能清楚呈現這傾向。對希姆萊來說,為了成就納粹主義,把德意志整個民族甚至整個人類世界摧毀,也在所不惜。

與此相應的另一空前20世紀極權政府特色,便是把整個國邦機器甚至全體民眾,轉化成為上述殺戮、全面控制、及其導致的徹底摧毀的工具。納粹德國愈到後期,參與種族滅絕者便愈不局限於納粹成員。其中甚至今天是擔綱滅絕執行者的角色,到了明天自己卻成為被滅絕者的情况變得愈來愈普遍。這等發展正是鄂蘭上述分析的根據。

坦白說,我離開柏林返回英倫再讀鄂蘭上述的著作時,其震撼實在是超乎驚心奪魄。

像我們一般的人

想及我站在柏林圍牆的遺址時,當天風和日麗下,看著寧謐的施普雷河 (River Spree)氣氛一片祥和。河上的觀光船,載著不少來自世界各地笑臉迎人的遊客,友善的跟在河岸上的我們揮手。對著那個情景,我內心有種很不踏實的感覺。

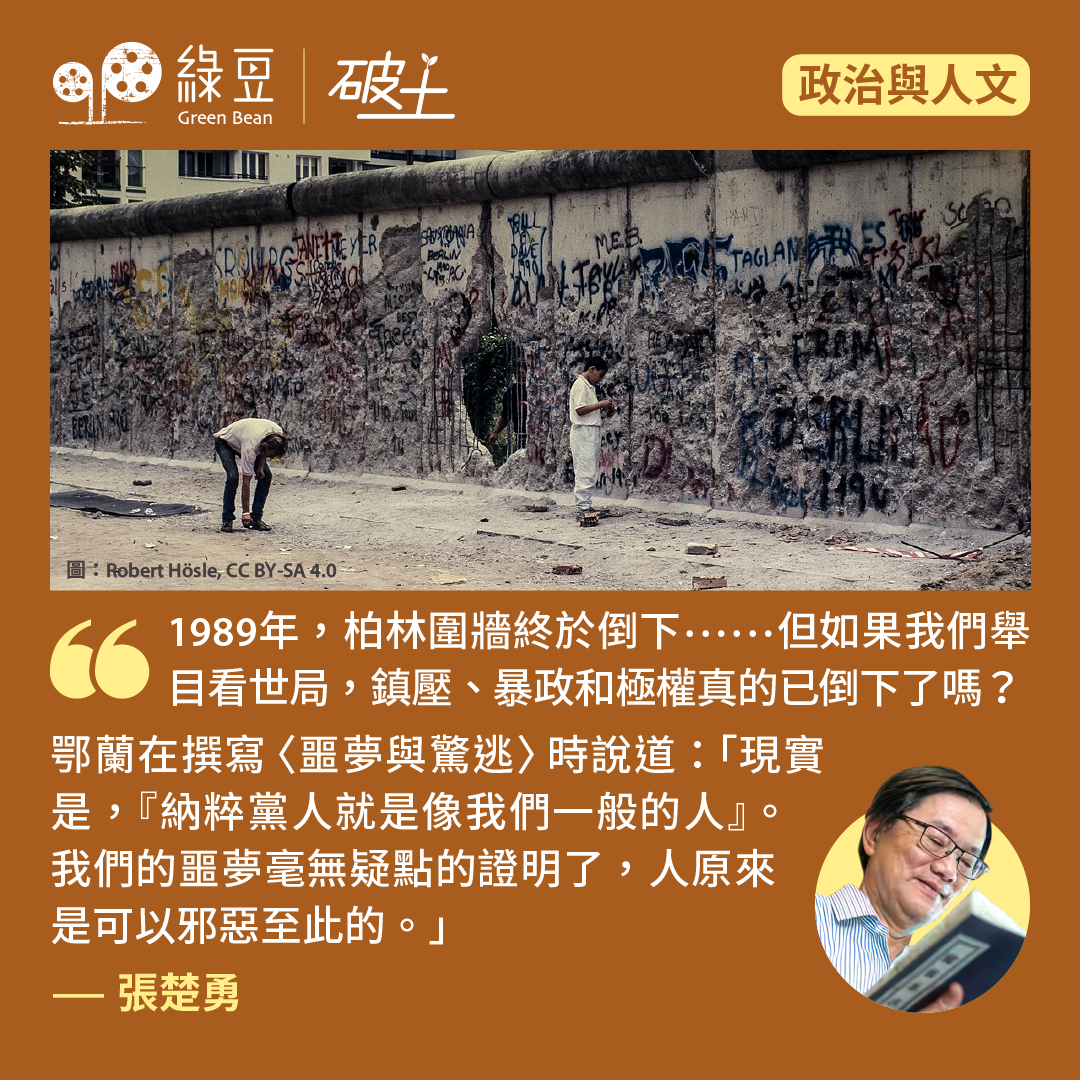

30多年前,這是冷戰的最前線。圍牆將兩個截然不同的世界粗暴的割裂開來。在此,這兩個世界是那麽近。但要跨越這兩個世界,多年來卻又是那麽凶險和遙不可及。1989年,柏林圍牆終於倒下,今天的柏林,已是一統的柏林。但如果我們舉目看世局,鎮壓、暴政和極權真的已倒下了嗎?

1945年,鄂蘭在撰寫〈噩夢與驚逃〉(“Nightmare and Flight")時說道:「現實是,『納粹黨人就是像我們一般的人』。我們的噩夢,是這些人顯示了,而且是毫無疑點的證明了,人原來是可以邪惡至此的。換言之,在二戰後的歐洲,知識人的生命裡逃不了的根本問題,就是邪惡這課題,正如一戰之後,死亡成為了根本課題一樣。」

鄂蘭後來在 《艾希曼在耶克撒冷:一個邪惡的平庸性的報告》 (Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil) 一書內,通過對審訊高級納粹戰犯艾希曼的親身報導和深入分析,嘗試回答了二戰時人類邪惡的這個根本問題。關於「邪惡的平庸性」這個鄂蘭提出的根本人性問題,牽涉到不少複雜的重大課題。日後如有機會,希望能在此專欄和大家再談。

在再閱讀完鄂蘭上述的著作之後,回想到在柏林「歐洲遭殺害的猶太人紀念館」旁看到三條分別以柏林娜、科爾馬、鄂蘭命名的街道,重温她們不管決定是去是留,不管她們個人最終的死別生離,那面對暴政不屈和堅持探索真理的精神和勇氣,在折射出人性光輝和希望之餘,也許正是為「去留肝膽兩崑崙」留下了驚天泣地的寫照。

▌ [政治與人文]作者簡介

張楚勇於2022年7月在香港退休。退休前曾任職大學教師、公務員、傳媒編輯。1980年本科畢業於香港大學,並在香港中文大學和英國University of Hull先後取得政治學的碩士和博士學位。目前他主要在倫敦居住。