「已死」與「未死」: 從西藏經驗論香港文化轉世

今年7月 ,香港〈國安法〉生效五週年,張燦輝教授於《追新聞》先後發表〈香港之死〉與〈香港墓誌銘〉兩篇文章。 他在首篇文章中指出 :「香港的死亡已經完成 」、「 對於那些還記得香港曾經是什麼樣子的人來說 ,這不僅代表著政治上的失敗, 也代表著一個文化的滅亡。」 隨後在第二篇文章中補充說:「 香港精神不死, 正是因為它已經超越了地理的束縛, 超越了政治的限制 ,成為了一個真正的精神遺產。」

對此,鍾劍華博士發表〈香港未死〉與〈新香港的出師表〉,認為張氏的論述過於悲觀, 繼而提出 「拒絕這種死亡的, 留在香港生活而不認命的人也好, 去到海外仍然努力延伸香港原本那種共同體想像的也好, 就是要建構一種抗衡中共那種想像的另一種〈新香港想像共同體〉」。

「死亡」是一個生物學上的概念, 套用在一個城市身上, 頂多是一種文學描述, 無法客觀驗證 ,難有對錯可言。 但香港「已死」與「未死」的討論依然重要, 因為這個標籤關乎香港人如何理解當下的努力對香港未來的意義, 以及香港人意識如何影響未來行動和方向。

文化不是制度下的附庸,而是一種長時段的意義實踐。參考人類學家 Clifford Geertz 的定義,文化是一套「人類自身編織的意義之網絡」(webs of significance)。與其糾纏於已死與未死之間 ,或許我們可以借用藏傳佛教的意象,探索香港是否正在經歷一場「文化轉世」(cultural reincarnation):它離開了原有地理與制度的依附,轉向透過離散社群與本地伏流,重構其語言、價值與身份認同的文化工程。

香港的文化轉世

在西藏文化中,「轉世」不僅是一種宗教信仰實踐,更是一種深刻的文化象徵系統,它提示我們——一個靈性主體可以在死亡之後轉化於新的生命載體,承續前世未竟的道業與責任。

1959年中共軍隊鎮壓拉薩起義後,第十四世達賴喇嘛與數萬藏人逃亡印度,藏傳佛教的寺院系統、教育體系與宗教儀式在西藏本地幾乎瓦解。然而,這場流亡並未導致文化終結,反而開啟了藏文化全球轉化的契機。

在達蘭薩拉,流亡藏人迅速建立寺廟、僧院與藏語教育學校,並與國際學術機構與媒體合作,將藏傳佛教轉化為面向世界的精神思想資源。達賴喇嘛獲頒諾貝爾和平獎, 不僅成為全球和平象徵,他與藏傳佛教的理念也進入歐美教育與心理學、宗教研究等領域。藏文化因壓制而流亡,卻因流亡而全球化——它從一種地方宗教文化轉化為普世哲學與文化對話的載體,擴展了其原有的疆界與對象。

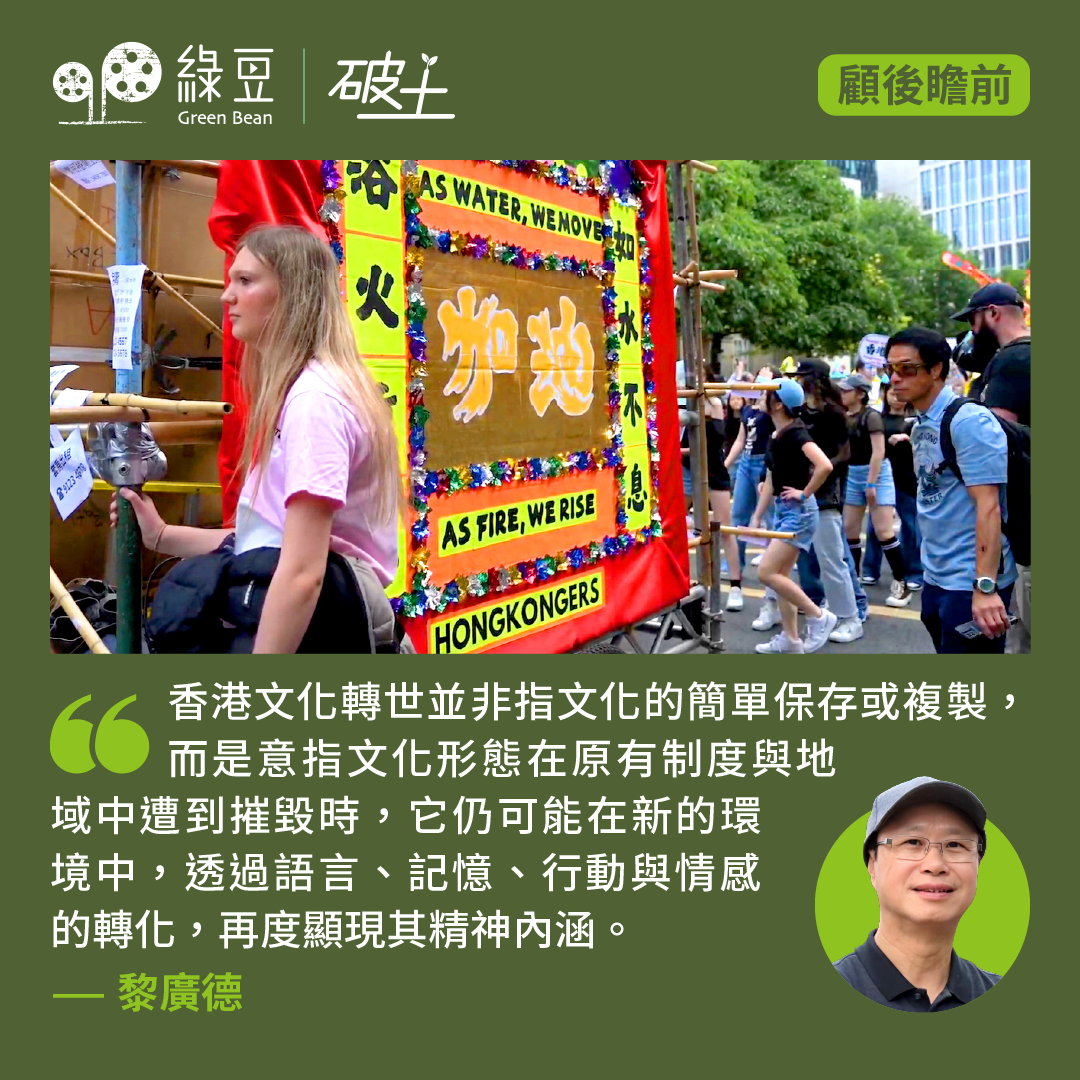

香港文化轉世並非指文化的簡單保存或複製,而是意指文化形態在原有制度與地域中遭到摧毀時,它仍可能在新的環境中,透過語言、記憶、行動與情感的轉化,再度顯現其精神內涵。

正如藏傳佛教中,第十三世達賴喇嘛圓寂後,其靈性「轉世」為第十四世達賴,不因肉身與時代之異而中斷法脈與信仰,香港文化也可以脫離原生肉身(例如議會選舉、 社團結構),透過語言、影像、創作與社群記憶續命。離散港人在異地建立公民組織、 出版香港語文學、發展教育網絡、 重新詮釋歷史、 策展抗爭藝術、創作獨立電影; 同時留港的有心人亦形成一道道伏流,以多種形式在狹縫中存活。

歷史裂口成文化修道的歷程

當今香港文化處於一種深層裂解與轉化的歷史時刻。一方面,它面對在地打壓與跨境鎮壓;另一方面,卻也展現出前所未有的跨地域延伸與內在意識深化。此時此刻,藏傳佛教有關「修道資糧」的概念極具啟發性。

在藏傳佛教修行理論中,「資糧」是指修行者在通往覺悟之路上必須積聚的功德與智慧條件。這些資糧不僅來自經文誦持、布施供養、靜坐觀修,更來自於面對現實苦難時的心念轉化與行為實踐。也就是說,修行不是逃避苦難,而是藉由苦難開啟對自我與世界的深入反省,轉苦為道。正如《菩提道次第廣論》所指出:「若無違緣,精進無從生起;若無磨難,忍辱無從增長。」

這句話點出一個關鍵修道邏輯:逆境不僅不是障礙,反而是成道的催化劑。苦難是激活生命力的裂口,使人必須重新思考其所依賴的價值與身份認同。這種思考若能轉化為具體實踐,就成為修行資糧。流亡者不僅不是喪失者,反而是比常人更有機會體悟「無常」與「空性」的人;因為一切外在的依靠都崩解時,個體才會轉向內在的覺知與共同體的深層連結。

將此概念套用於香港的文化情境,則可視2019年以後的歷史裂口——包括港區國安法的實施、抗爭者被捕入獄、大規模移民潮、公民組織瓦解與媒體自我審查——為一場「文化的苦難」。在此背景下,原先維繫香港文化的結社自由、城市空間、記憶儀式、大眾媒體與政治組織皆遭整肅,令香港文化失去它原來所依附的載體與形式。

然而,正如修行者在苦難中培養資糧,香港文化的實踐者也在這場災變中開始轉化其策略:由公開集會轉向隱性活動,由具體場景轉向語言記憶,由城市空間轉向網絡敘事,由單一地域轉向跨國傳播。這不僅是消極保留「地下文化」,而是一種文化修道的歷程。它意味著文化不再是重複示威集會或維持象徵儀式,而是在苦難中重新審視「香港人是誰」後的集體實踐。

靠群體記憶與傳承

假使香港文化轉世的論述成立,馬上引申而來的問題是: 文化轉世有何意義?

當穿上「香港加油」T 恤會被檢查證件,推廣香港話被視為威脅國安,這便不難明白:磨滅 「香港」標籤和「香港人意識」是一場現在進行式的工程。 正如對抗極權是記憶與遺忘的鬥爭,抗衡族群滅絕是文化轉世與身份磨滅的鬥爭。

因此,「香港文化轉世」不只是表層上的形式變更或記錄保存,而是對苦難的深刻回應。它表現出文化生命力的一種特殊形式——並非靠制度保障,而是靠群體記憶與傳承在崩壞中自我生長。就如同藏傳佛教能在流亡中重構其全球精神體系,只要香港人有足夠的自覺,香港文化可以透過橫跨本地與離散社群的韌力,開展一條他方續命的修行之路。

藏傳佛教重視「緣起」概念,即一切事物的發生,皆依賴多種條件的組合與成熟。在修行道路上,許多功德與智慧的顯現,需等待「因緣具足」—— 這意指修行者毋須躁進,而應深知契機需歷時間積累。

對應於香港文化的轉世歷程,離散社群與留港伏流所進行的實踐,可視為「積聚資糧、潛伏轉化」的歷程,而非即時見效的政治變革。這非退讓,而是修行。正如《中觀論頌》所述:「隨緣現行,非斷非常。」 一代又一代地持之以恆,孕育香港人意識和維繫對香港未來的期盼, 順應地緣政治變動之態勢, 始能為香港歷史奮筆疾書新一章。

▌[顧後瞻前] 作者簡介

黎廣德,資深工程師。倡議永續發展,曾任公共專業聯盟創會主席及特區政府策略發展委員會委員。移居海外後特別關注文化傳承及離散港人在全球各地的公民社會如何互補與發展。