「嗰陣 (2019年) 好想行開,覺得喺香港唞唔到氣。試過同朋友行上墳場,走到最頂大嗌粗口。好應聲,覺得有『人』聽咗。」Sofie 朗聲笑了,我想像她喊出的粗口一樣鏗鏘,迴盪在碑石間,撞擊沉寂的空氣。 後來她真的「行開」了,但出發之前,在溫哥華期待着她的老友突然離世;到埗之後,摯愛的媽媽突發重病。面對變故與無常,陪伴着 Sofie 的,有學業與一群孩子。...

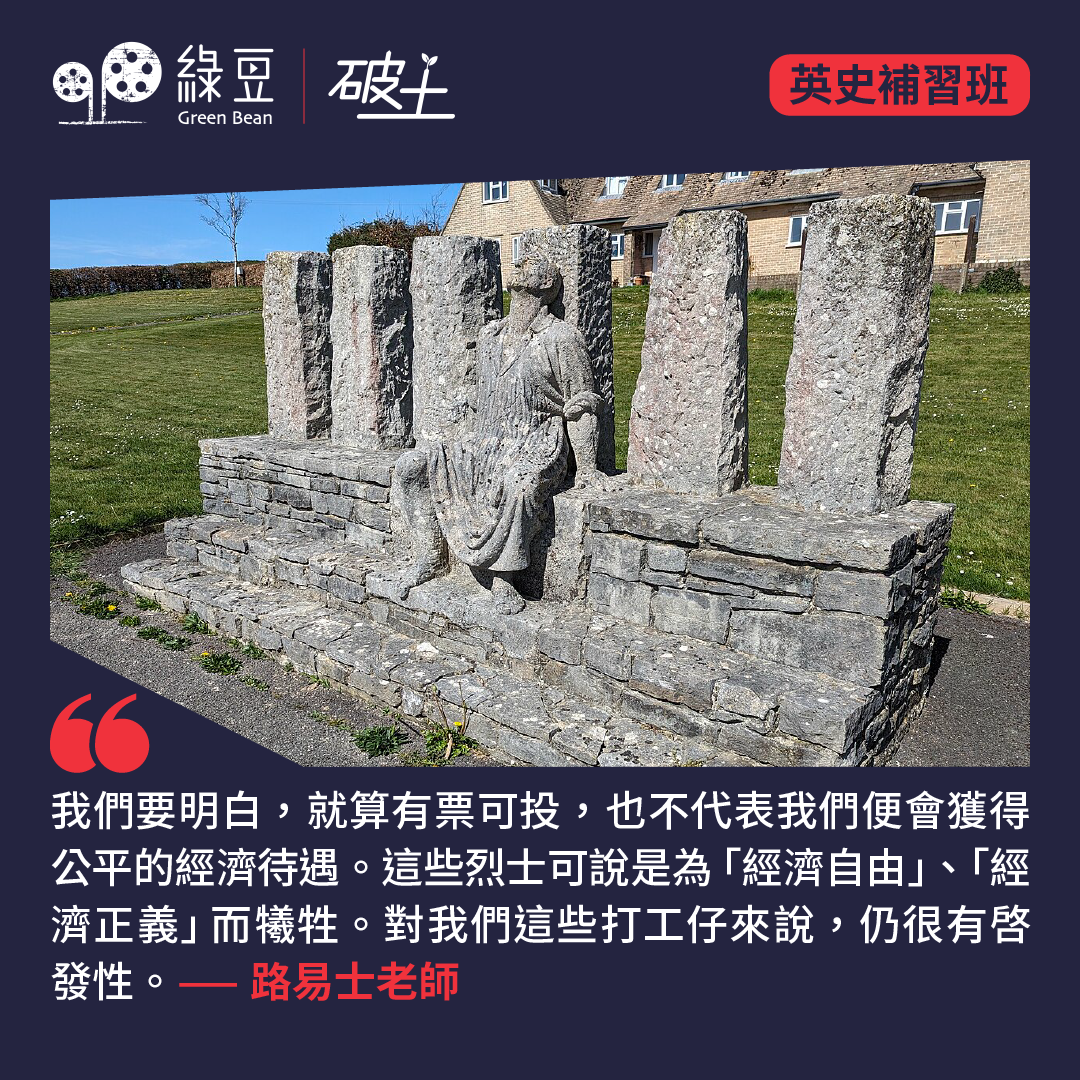

在英國,教師有工會且勢力頗大,路易士老師在此地就親身經歷過兩次為爭取合理薪酬的罷課。在香港則「罷課」仍不「罷學」,堅持要給學生公民教育,可見華人老師使命感特強,權利感則較輕。然而,當我們說英國工會真「厲害」時,也時會抱怨會費不輕。但細心再想,比起血,二三百英鎊其實又算什麼? 歷史就是血的教訓。其一個不能不說的案例是「托爾帕德爾烈士」(Tolpuddle Martyrs)。先說說背景:1789年法國大革命爆發,法國君主制被推翻,統治階級被送上了斷頭台。英國的地主和政府看到這樣的情況後,對勞動階級產生強烈的猜忌,並抱持著集體意識,決心不擇手段鎮壓任何組織抗議的行動,更不容許勞動階級成立工會。 英國高速工業化和城市化,令部分人富起來,但也導致大量工人處身於貧窮,只能獲取低薪,他們開始組織工會(trade union)為自己爭取權益。政府擔心工人階級在英國發動革命,遂對他們的抗議行動進行了嚴厲的懲罰。政府尤其顧忌「大英國民綜合工會」(Grand National Consolidated...

▌[黑膠集]漫畫家簡介政治漫畫家。畢業於香港中文大學藝術系。2007年起替報章及雜誌創作漫畫及插圖。其政治漫畫專欄《嘰嘰格格》於《明報》連載至今。出版作品包括《Hello World》,《Lonely Planet》,《大時代》,《新香港》等 。曾任教城大創意媒體學院及浸會大學視覺藝術院, 現定居英國。 ...

隨著年事漸長,近來我的視力,受到白內障的困擾,看書寫文章的活動,暫時受到影響。因此,今期的《綠豆》文章,恕我回到一些我比較熟悉的、相信還是與當今人文和政治息息相關的課題,與讀者分享一下。 每天,我主要通過媒體了解世局。雖然樂見個別獨裁暴虐政權倒台,但眼看中東、東歐戰爭衝突不斷,地緣政治緊張,東西方的政體不斷受到極端政黨、民粹主義、威權政治的挑戰;民主邦國也出現了總統宣布實行軍管、立法機關與行政當局差不多陷入互不相容的僵局;這些都使人對世界政局憂心忡忡,更不要說當今世界第一大國,首次由一位罪犯出任總統,並對跟他立場或利益不相符者往往以威嚇方式對待。也許,2025年的世局,很難是一個平和、文明與寬容的格局。這使我特別缅懷17世紀英格蘭的哲者洛克 (John Locke)的自由思想的洞見。 我認為,洛克於1689年發表的《關於宗教寛容的一封信函》,在今天讀來,還是很有啟發意義。 洛克發表此文,是希望當時的歐洲,在經歷了長時間的宗教衝突和迫害的慘痛經驗之後,能痛定思痛,於是他提出理據,主張基督新教的不同教派之間,不管由誰人執掌政權,都應該寛容對待其他教派,停止公權迫害或強行改變其他教派人士的信仰或禮儀。在這方面,我認為洛克在信函中提出了至少三個不同但是相關的論據,而這些論據,我相信其合理性和說服力,並不限於基督新教。...

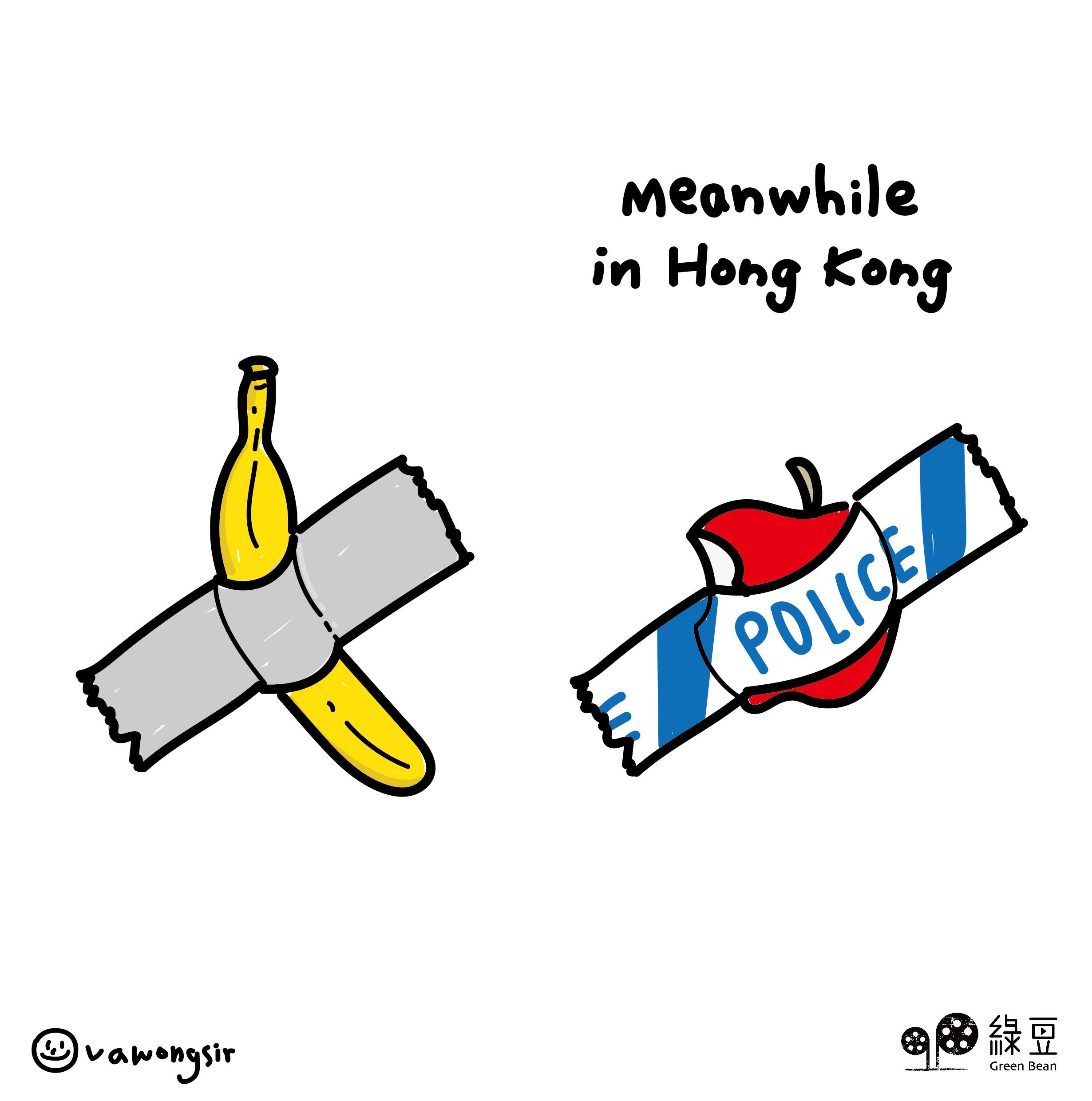

▌[城市亂彈]畫家簡介 vawongsir畢業於香港浸會大學視覺藝術院,曾任中學視藝科教師。港區國安法生效後,政府指他的作品涉及反政府題材,教育局以此裁定他專業失德。出版插畫集有《假如讓我畫下去》、《我在老地方等你》、《加多雙筷》等,現居台灣。

▌[城市亂彈]畫家簡介vawongsir畢業於香港浸會大學視覺藝術院,曾任中學視藝科教師。港區國安法生效後,政府指他的作品涉及反政府題材,教育局以此裁定他專業失德。出版插畫集有《假如讓我畫下去》、《我在老地方等你》、《加多雙筷》等,現居台灣。

News 四個字母,代表新聞涵蓋東南西北,可惜未能凸顯「中國有新聞自由」; 盼望高明,補其不足。 外商:東南西北中,發財到廣東;這口號最能凸顯「中」的重要。 小說迷:對!東邪西毒、南帝北丐、中神通:五個方位,中為絕頂,更是核心! 大媽:如果 News...

5年就快過去了,我有時會想,若果自己當初沒有被捕,沒有危險需要離開香港,我會過著怎樣的生活呢﹖ 可能,我仍會在以往的機構工作,服務智障人士及殘疾人士,陪伴他們成長及經歷,幫助他們及家人去面對困難,支援及支持他們。 只是,我亦可能需要宣誓效忠政府、學習習主席的講話內容、不時北上參加交流活動,了解祖國的文明與進步;我亦可能要舉辦維護國家安全、愛國及符合國情的小組及活動,同時要向政府爭取撥款以維持中心行政,才可以繼續舉辦不同的活動。 可能,我仍會跟家人住在一起,一同分享生活上的點滴,一起分享快樂,一同面對困難,有任何事都陪伴他們左右;我可以盡姊姊的責任,照顧弟弟,陪伴他經歷,即使他遇上工作或戀愛問題我都可以隨時去分享及支援;我可以盡孫女及女兒的責任,孝順嫲嫲和媽媽,亦可以定時探望親人;在嫲嫲病的時候亦可以在床邊照顧陪伴,陪她走最後的一段路。 可能,我仍會與朋友們不時見面,在好姊妹的身邊一起成長經歷,分享生活的甜酸苦辣;工作時遇問題可以互相分享互相放負,放假時可以一起計劃旅行,出走日本韓國等地,好好放鬆休息。 只是,我應該沒法自由地表達自己,包括政見和對中共政權的看法;沒有辦法堅持對民主自由的追求。我可能慢慢地習慣,慢慢地噤聲,不想遺忘,卻被迫忘記。...

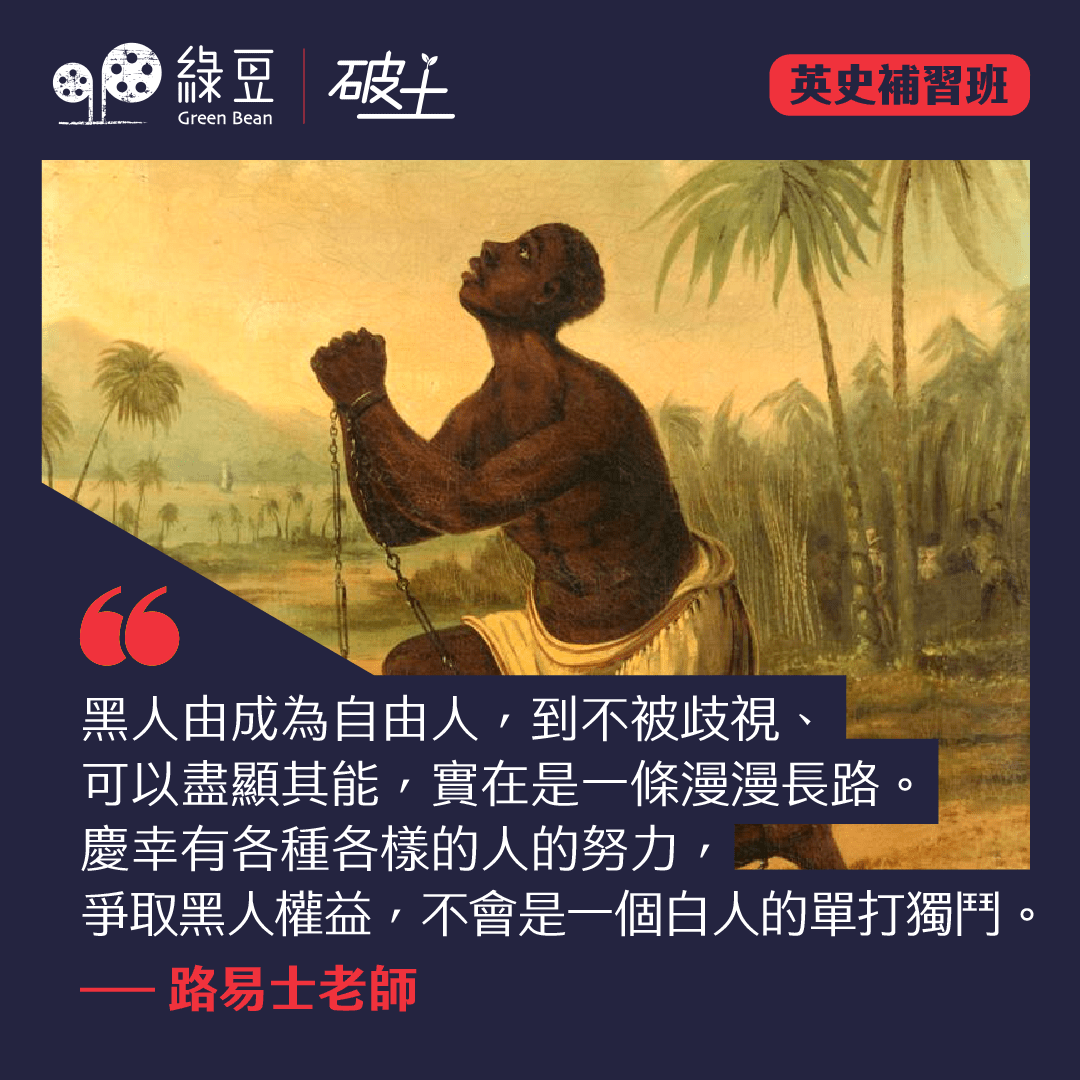

路易士老師在英國教書最深刻的其中一幕,就是一次當我教授奴隸貿易(slave trade),播放相關的紀錄片期間,一名黑人女學生突然情緒激動、淚流滿面,需要離開課室休息——這當然是我在香港教同樣課題時不能想像的,我也從未想過自己會跟黑人學生「共學」此課題。我想起魯迅提到,曾在課堂上觀看「日俄戰爭教育片」,而影片中的東北民眾若無其事的看著自己同胞被殺。究竟,一種「同胞」的感受是怎樣形成的?相信是教育、是認同、是文化,也是一種心靈的共鳴。要把英國想像成自古而來是一個道德國度,也許不必。不過,能讓正直、有信念的人發揮作用,也許是她優勝之處。我想說的是提出終止奴隸貿易的威廉‧威伯福斯 (William Wilberforce)。1789年,威伯福斯在議會發表了一場長達三小時的反奴隸演說、兩年後的1791年,他首次向議會提交廢除奴隸貿易的法案。政治不是由完人推動威伯福斯為人機智,虔誠地信仰福音主義 (Evangelicalism),也是一位傑出的演說家,他因著仁慈和正直而受到其他國會議員尊重。他是「廢奴主義者」(Abolitionist),跟其他議員例如托馬斯‧克拉克森(Thomas Clarkson)由1789年開始爭取終止奴隸貿易,到1807年國會決議廢除,共花了18年。然而,路易士老師若把廢奴視作有良心的白人對黑人的救贖,或許只是一種幻想。或者我太受2006年的電影《奇異恩典》(Amazing Grace)影響。看了作家亞當‧霍奇契德(Adam...

近年多說離散事。當代中國出現大規模的離散,是發生在國共內戰和中華人民共和國成立的前後。大家如果讀過龍應台的《大江大海》,應該感受到「所有的生離死別,都發生在某一個碼頭--上了船,就是一生」所帶來的震撼。離散的後果,卻不盡是負面悲涼。錢穆、唐君毅等前賢,在1949年後艱苦卓絕的在香港創立承傳中華文化的新亞書院,便是一個例子。知識界目前的共識是,當代海外新儒家在1949年後的思想發展,其深度以及對中華文化的貢獻,是獨當一面的。就我比較關注的中華自由思想方面,內戰前後散落到台灣和海外的中國自由主義者,他們既在台灣、香港和海外延續了中國自由思想的命脈,對台灣後來發展出民主憲政,以及對中國大陸在文化大革命後的開放改革和新啟蒙,都發揮了積極作用。我這一代在上世紀60-70年代成長於香港的學子,當時便很受到從大陸散落到台灣和海外的自由知識人的影響。其中胡適、雷震、殷海光、周德偉、夏道平等,以及後來他們的後輩學生如林毓生、張灝等對當代中華自由思想的貢獻,是個很值得研究學習的課題。我在這篇文章談論的《自由與人權》一書,正是由散落到台灣(後來退休於加拿大)的中國政治學人張佛泉(1908-1994)在1950年代初撰寫而成的一部高水平著作。四十年後發現希望相對於上文提及華文世界中的幾位自由主義者,張佛泉是較少為非學界人士認識。但他這本《自由與人權》到了21世紀的今天,仍舊被譽為「表現出來的對西方自由主義的認識水平,在以前與以後中文世界,尚都未見可與之匹敵的著作。」台灣學人錢永祥在2001年作出的這個評價,我認為是有道理的,雖然當代的一些中國自由主義者的著作,例如高全喜的《政治憲法與未來憲政》,也許已是匹敵之作。張佛泉在1954年為《自由與人權》初版寫序時說:「著者於民國三十七年十二月中離平,避地來台,侘傺幽憂,不能自釋。乃下帷讀書,專心於英美人權學說及民主制度之探究。」佛泉先生借喻屈原《離騷》的「忳鬱邑餘侘傺兮,吾獨窮困于此時也」來形容自己避地台灣,在「不能自釋」之餘,「下帷讀書」,奮而寫成《自由與人權》。當1993年這本書的修訂版刊行時,先生在新版序言中說,1950年他開始草擬原版書稿時,極權主義氣焰正高,但「四十年後之今日」,極權政體連續發生了驚天動地的政變,使他重擬《自由與人權》序文時,「令人發生何等信心與希望。」張佛泉畢業於北平燕京大學哲學系。1931年起,為《大公報》編輯《現代思潮週刊》。1932年就讀於美國約翰‧霍普金斯大學(Johns Hopkins University)。1934年回國後,應胡適的邀請,到國立北京大學任教。抗日期間,轉赴西南聯大政治學系擔任系主任。在1930年代,張佛泉發表過大量時論文章,討論民主、憲政、民族邦國等政論課題,更在抗日前後積極參加了以胡適為首的《獨立評論》的撰稿工作。初到台灣時,張佛泉擔任國立編譯館編輯,並參與了台灣當時最重要的自由主義刊物《自由中國》的發展工作。後來先生為了專心撰寫《自由與人權》,辭去了編譯館職務,1952年也辭去《自由中國》的編輯委員的工作。之後,他先後在台灣的東吳大學和東海大學的政治系任教。1960-1963年到哈佛大學東亞研究所出任研究員,1965年轉往加拿大英屬哥倫比亞大學(University of British Columbia)任教至退休。「國家」與「權利」我們今天為什麼還要讀《自由與人權》?我認為這本書從做學問的基本方法到哲理層面較為抽象的理論建構方面,都有不少值得我們學習的地方。讓我先從做學問得對我們使用的觀念和辭彙要有一清晰明確的界定這一要求說起。張佛泉大概是頭一個中國現代學人,堅持把「國家」改稱為「邦國」的。我自己受他啟發後,也在文章中不用「國家」一辭,改為用「邦國」或「國邦」。張佛泉在《自由與人權》中說:「到現代民主時代『家』與『國』應嚴格分開,絕不該仍將二者混為一談。」查現代政治和傳统政治很不同的一點,正是現代邦國和現代社會是兩個相關但並不相同的觀念和範疇,前者是強制性的公共領域,後者是非強制性的個人和團體的自願組合。把「邦國」說成「國家」,後者顯然是把公、私混在一起,把傳統「家天下」的政治概念粗疏混淆地應用到現代政治脈絡之上,反映了華文觀念和認識上的不嚴謹。張佛泉説,「著者在本書中嚴分國與社會之界限,家大部分屬於社會界,故尤不肯再用『國家』作一個名詞。」我們今天在日常用語中,不時還會把民主解釋為「人民當家作主」。這樣把「當家」等同「監國」,難怪「家天下」的思想,在中華政治文化中仍是很普遍,以至華文世界對現代政治的特質在認識上還是含糊的。另一個在近現代傳入華文世界的重要政治觀念和價值,在翻譯成中文後引起嚴重混淆的,便是right(權利) 。張佛泉在書中說:「『權利』二字在中文連用時,作『權勢貨財』解,根本不成為固定名詞。以『權利』譯right中文先用。這個譯法實不妥當。一方面因為中文權利兩字連用在一起,極容易令人聯想到爭權之『權』和奪利之『利』。一方面因『權』字與英文right完全聯不到一起。在近代英文中right一字,且可謂有與『權力』(power)...