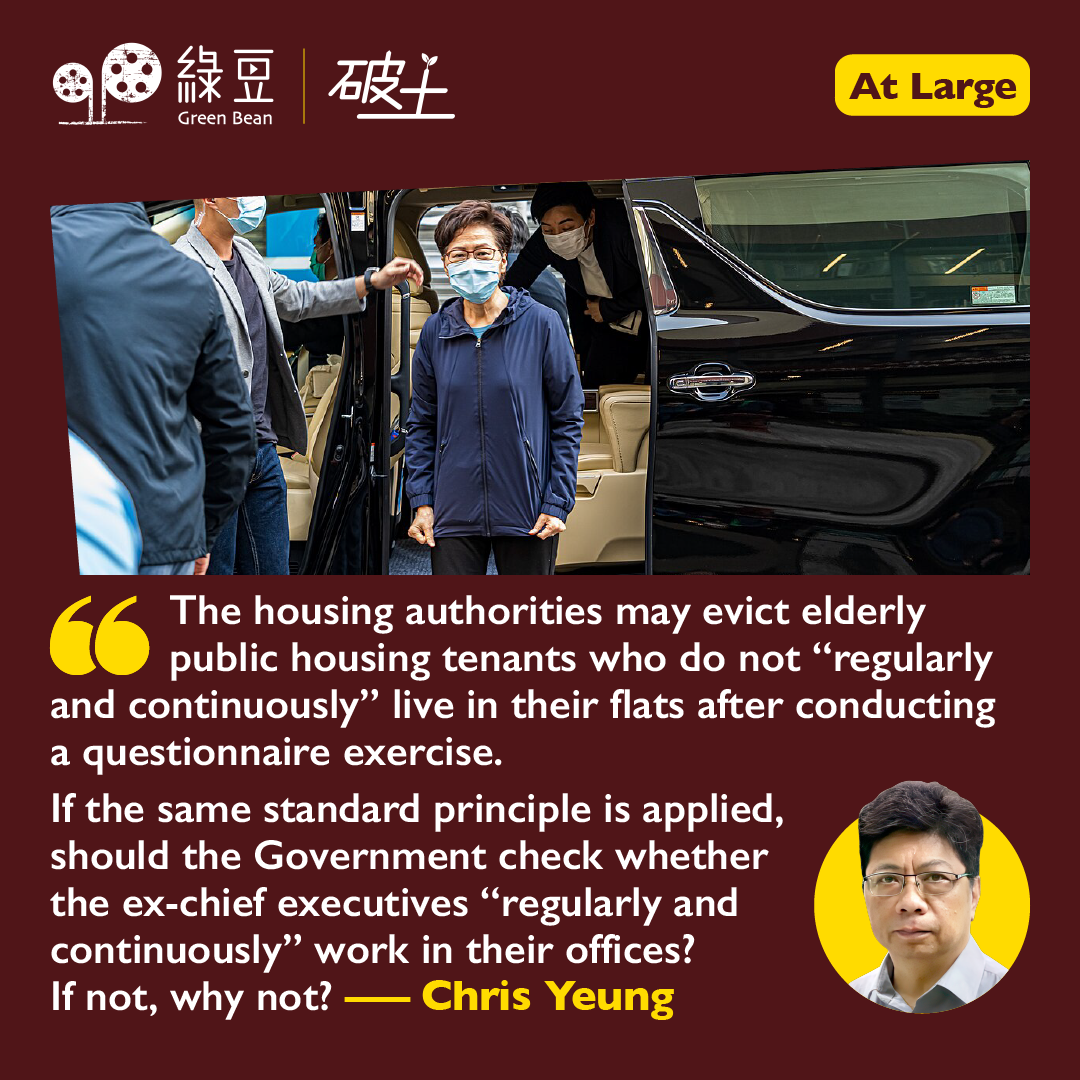

Former chief executive Carrie Lam is arguably...

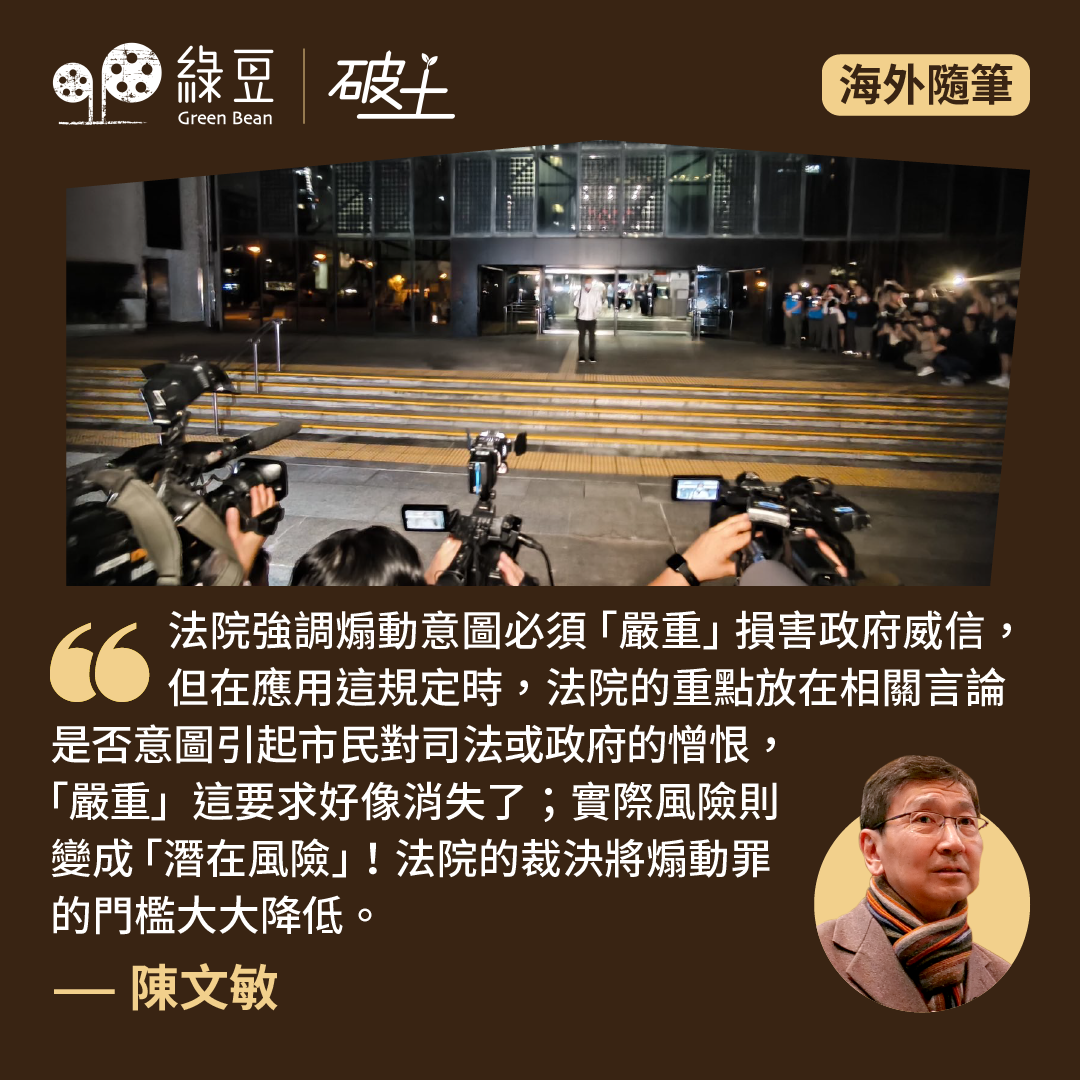

(按:《立場新聞》及兩名前總編輯被裁定串謀煽動罪成,成為香港自上世紀70年代之後首次有傳媒機構及其編輯因媒體刊載的文章而被判煽動罪成,法院的裁決令香港本已脆弱的新聞自由雪上加霜。這宗備受海內外關注的案件,判詞有不少值得商確的地方。本文將一連四天連載陳教授就判詞及判刑的分析。) 本案的煽動罪是根據《刑事罪行條例》提出,這控罪已於2023年被《維護國家安全條例》的新控罪所取締。案件審訊前後歷時接近兩年,區域法院於2024年8月29裁定,涉案的17篇文章當中,有11篇屬於煽動刊物,指這些文章指罵政府和法院,但卻無客觀理據。鑒於香港當時仍然有很多不穩定因素,這些文章會挑起市民對政府和司法機關的憎恨,對國家安全構成潛在危險。三名被告被裁定認同這些刊物的觀點,並具煽動意圖合謀發布這些煽動刊物。[1] 怎樣裁定刊物具煽動意圖? 什麼是具煽動意圖的言論?法例的定義相當空泛,包括任何引起市民對政府或司法制度的憎恨或藐視、或市民之間的憎恨或敵意,但卻不包括目的在矯正政府決策或決定,和法院判決的錯誤或缺點的建設性評論。法院認為,文章是否具煽動性,必須與當時的社會環境一併考慮,並指出這建設性評論的答辯並不適用於無客觀事實基礎、意圖嚴重破壞中央或特區政府權威等的言論。 這裡涉及四個法律問題:第一,煽動意圖是否須有煽動暴力或破壞公眾秩序的意圖?第二,煽動刊物是否須要對國家安全構成真正和實際的風險? 第三,就建設性的評論,如何分辨沒有客觀事實基礎的評論與不被接受的意見?第四,煽動罪是否符合《基本法》和《人權法案》對言論自由的保障? 煽動暴力或破壞公眾秩序的意圖...

日本的庭園文化在歷史長河中發展出多種風格與流派,其中枯山水庭園(Karesansui)以其獨特的美學魅力和哲學深度,成為了日本文化中的重要象徵之一。在京都,妙心寺(Myoshinji)作為著名的禪宗寺院,其內部的枯山水庭園更是精緻無比。 妙心寺的歷史可以追溯到14世紀,當時由禪僧夢窗疏石所創立。這座寺院隨著禪宗的興起而繁榮發展,成為京都重要的宗教中心之一。枯山水作為一種特有的庭園形式,其起源可以追溯到平安時代和鎌倉時代,進入到室町時代後,特別是在禪宗寺院中得到了極大的發展。 枯山水庭園的設計理念源於日本人對自然和諧的追求,通過象徵性的表現手法來再現自然景觀。妙心寺的庭園在設計上遵循了「以小見大」的原則,利用沙石、苔蘚、以及造型樹木,營造出一個縮小版的自然世界。 妙心寺的枯山水庭園通常以沙子或小石子鋪成地面,利用均勻的刮拭線條模擬水面波紋,這一過程不僅僅是視覺上的美化,更是一種靜心的修行。石塊則常用來象徵山脈或島嶼,它們的排列和形狀也承載著深刻的象徵意義,如生命的堅韌與自然的永恆。 枯山水庭園的存在旨在提供一個靜謐的思考空間。在此,訪客被邀請放慢腳步,透過對庭園的觀察與沉思,探索存在的本質與自我意識。其設計反映了禪宗的核心理念:「不立文字」,提倡直觀的體會而非繁瑣的言語,強調內心的寧靜與理解。 ...

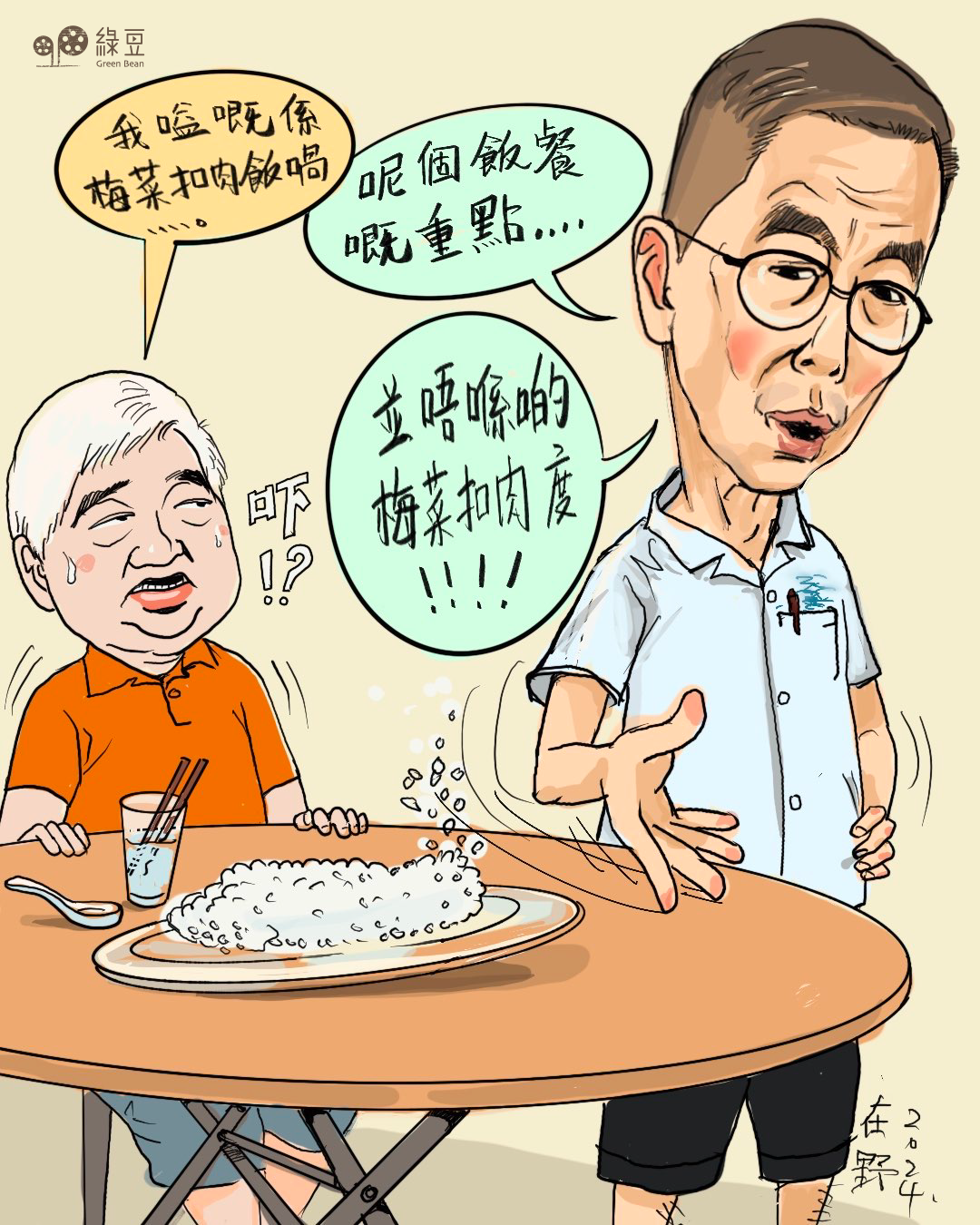

▌[城市亂彈]畫家簡介vawongsir畢業於香港浸會大學視覺藝術院,曾任中學視藝科教師。港區國安法生效後,政府指他的作品涉及反政府題材,教育局以此裁定他專業失德。出版插畫集有《假如讓我畫下去》、《我在老地方等你》、《加多雙筷》等,現居台灣。

希臘神話中的泰坦神普羅米修斯(Promētheús)是人類的始祖。眾神居住於奧林匹斯山上,盡情享受,而山下的人類卻如野獸般生活。惟普羅米修斯憐憫人類,將火從天上帶到人間,讓人類免於茹毛飲血和寒冷的侵襲。正因為有了火,人類文明才得以開始。然而,這位帶來幸福的普羅米修斯卻觸怒了宙斯(Zeus),因此受到重罰,被囚禁於高加索山上,日夜遭受鷹啄食肝臟之苦。 同時,人類也遭受了懲罰。宙斯「賜予」人類第一位女性,即第一美女潘朵拉(Pandora)。潘朵拉嫁給了普羅米修斯的弟弟艾匹米修斯(Epimetheus)。普羅米修斯在希臘文中意指「先見之明」,而艾匹米修斯則意指「後見之明」,因此後者以愚笨著稱。普羅米修斯曾警告弟弟,切勿接受神明所賜的任何禮物,但艾匹米修斯不聽兄長的話,接受了第一份贈禮——潘朵拉。 潘朵拉在下嫁時帶來了一個盒子,這個盒子正是享負盛名的潘朵拉之盒(Pandora's box)。艾匹米修斯因好奇盒中所裝之物,便不顧宙斯的警告,直接打開了盒子,結果盒中所有邪惡與災難——痛苦、悲哀、疾病、虛偽、嫉妒、貪婪、殘忍、暴力等,全部被釋放出來。由於這場巨變,開盒者驚慌失措,立刻關上了盒子,卻因此將「希望」鎖在了盒中。在潘朵拉之盒被打開之前,人間並不存在痛苦,人類也不會死亡,那是一個被稱為黃金時代(Golden Age)的時期,但自此之後,人類的境遇愈加惡劣。 什麼是真正的希望 希望被留在盒中,意味著人類仍然保留著希望,但這希望是否必然是正面的呢?尼采(Friedrich...

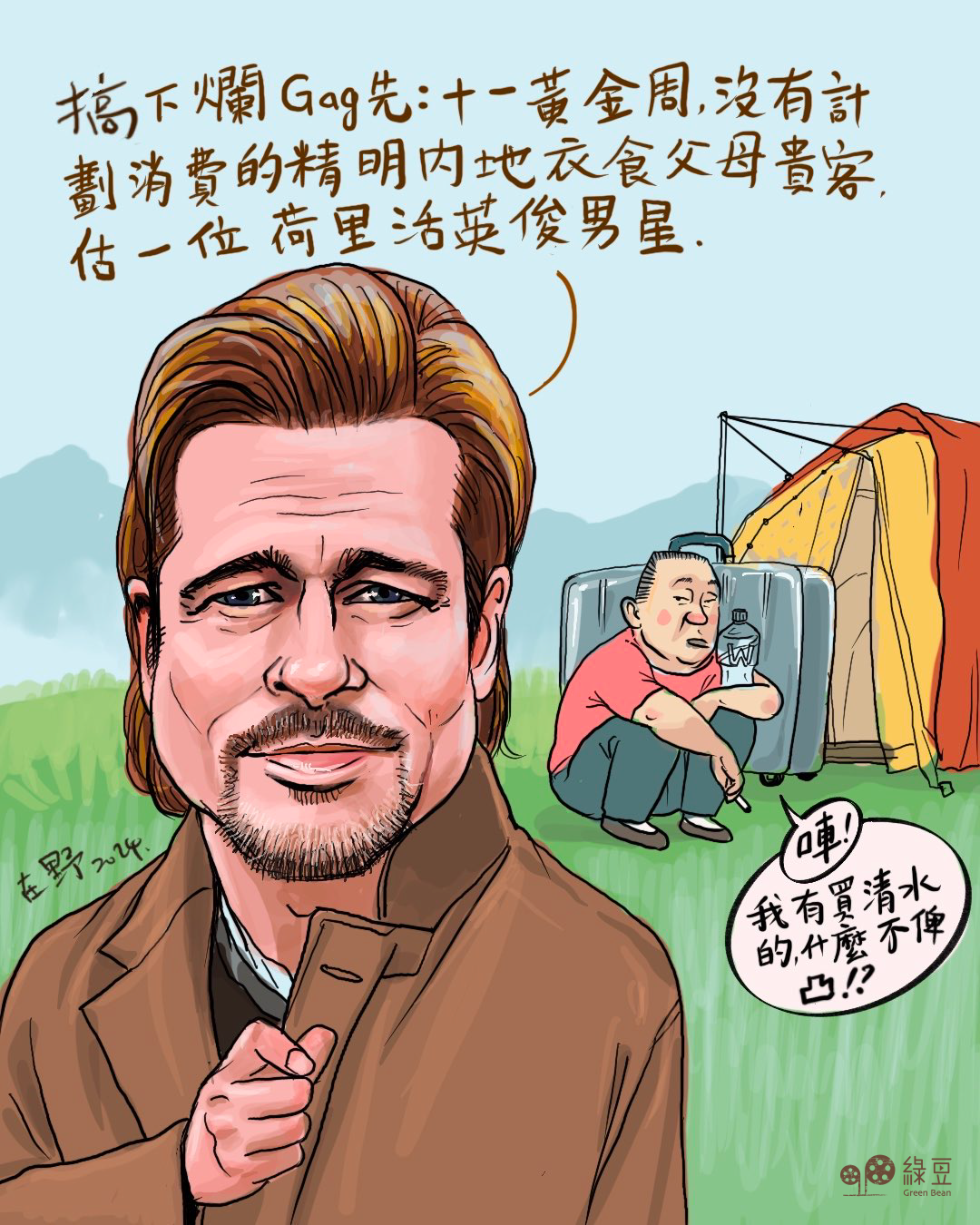

▌[黑膠集]漫畫家簡介 政治漫畫家。畢業於香港中文大學藝術系。2007年起替報章及雜誌創作漫畫及插圖。其政治漫畫專欄《嘰嘰格格》於《明報》連載至今。出版作品包括《Hello World》,《Lonely Planet》,《大時代》,《新香港》等 。曾任教城大創意媒體學院及浸會大學視覺藝術院, 現定居英國。...