▌[狀態清寧]畫家簡介 隱姓埋名。人在野地流放,心為香港流淚。祈求一日香港團圓。

▌[城市亂彈]畫家簡介vawongsir畢業於香港浸會大學視覺藝術院,曾任中學視藝科教師。港區國安法生效後,政府指他的作品涉及反政府題材,教育局以此裁定他專業失德。出版插畫集有《假如讓我畫下去》、《我在老地方等你》、《加多雙筷》等,現居台灣。

恩斯特・布洛赫(Ernst Bloch,1885-1977)是二十世紀馬克思主義人文詮釋者代表人物,生於德國的猶太人。其思想固然是以馬克思主義為基礎,希望藉此解決人類問題,但他亦非單純共產主義者。二戰後,他流亡東德,長住該地,任教於萊比錫大學(Universität Leipzig),為哲學教授;直到一九六一年始返西德,復為圖賓根大學(Universität Tübingen)名譽教授。 在二十一世紀共產主義似乎已徹底失敗,談論及相信共產主義者日少,甚至仍然以共產主義為官方意識形態的中國,亦完全不是共產主義,而是極權式資本主義;但儘管如此,馬克思主義背後理想,卻仍相當重要。馬克思主義批評資產階級出現,造成種種問題諸如壓逼、剝削、異化(alienation)。在此情形下,無產階級沒法盡其天性,更不能掌握自身命運。由此觀之,馬克思主義可謂人本主義,他極為重視人類尊嚴,在其思想中,人類最重要。可惜,自馬克思主義變成列寧主義起,經歷史太林主義、毛澤東思想、鄧小平理論,乃至於如今習近平思想,以人為本此關鍵已然喪失,所有人的生命及人生,均由國家實施極權統治以牢牢宰制。 烏托邦不會被取代針對如此馬克斯主義脫離馬克思原意的現象,布洛赫主張,應將馬克思主義拉回正軌,重振其以人為本之關鍵部分,但他絕非天真而簡單的馬克思主義者。首先,他深知隨二戰結束,資本主義進一步擴張,加上自由主義盛行,世俗化益甚,以及大家對馬克思主義本身蘊含極權主義種子所作種種批判,如卡爾波普爾(Karl Popper),烏托邦思想已逐漸煙銷雲散。 大家都不再相信人類有能力建立烏托邦,所以都不再討論相關主題,認為毫無意義,白費心機。甚至乎,早在二十世紀初,已然出現反烏托邦思想(Dystopia),此派人不止認為烏托邦毫無意義,且大力批判烏托邦為人類帶來更大災難。然而,相當弔詭之處,在於人類一方面努力忘記烏托邦,另一方面仍孜孜建立烏托邦。試問,如今大家都在努力追求自由、民主、和平、公義、公益、開放、多元的社會,此社會不正是烏托邦嗎?如果我們認為,社會應該具備上述條件,這個「應該」,不正是理想及烏托邦嗎?試問,反烏托邦者,他們可有想過,有何方案可代替烏托邦? 與放棄烏托邦思想或反烏托邦者不同,布洛赫仍堅持烏托邦,但他是位非一般的烏托邦支持者。儘管二千年來,烏托邦似乎不可實現,但他從以人為本的角度出發,重新探討,認為烏托邦並不會被取代,因為無論人類遭受多少苦難與恐怖,仍不會失去希望,希望內在於所有人,只要我們不滿現狀,希望將來有所改變,它就會成為一股力量,推動我們朝理想前進,而希望正是烏托邦的根本。換言之,烏托邦思想正如同康德式道德,亦內在於人類,不可能消失,雖然它如今似乎一時沉寂。以此為基礎,踏入廿一世紀,我們應重新理解希望。 主動過活以上主張,皆於其最重要著作《希望的原理》(The Principle of...

▌[黑膠集]漫畫家簡介政治漫畫家。畢業於香港中文大學藝術系。2007年起替報章及雜誌創作漫畫及插圖。其政治漫畫專欄《嘰嘰格格》於《明報》連載至今。出版作品包括《Hello World》,《Lonely Planet》,《大時代》,《新香港》等 。曾任教城大創意媒體學院及浸會大學視覺藝術院, 現定居英國。 ...

▌[狀態清寧]畫家簡介 隱姓埋名。人在野地流放,心為香港流淚。祈求一日香港團圓。

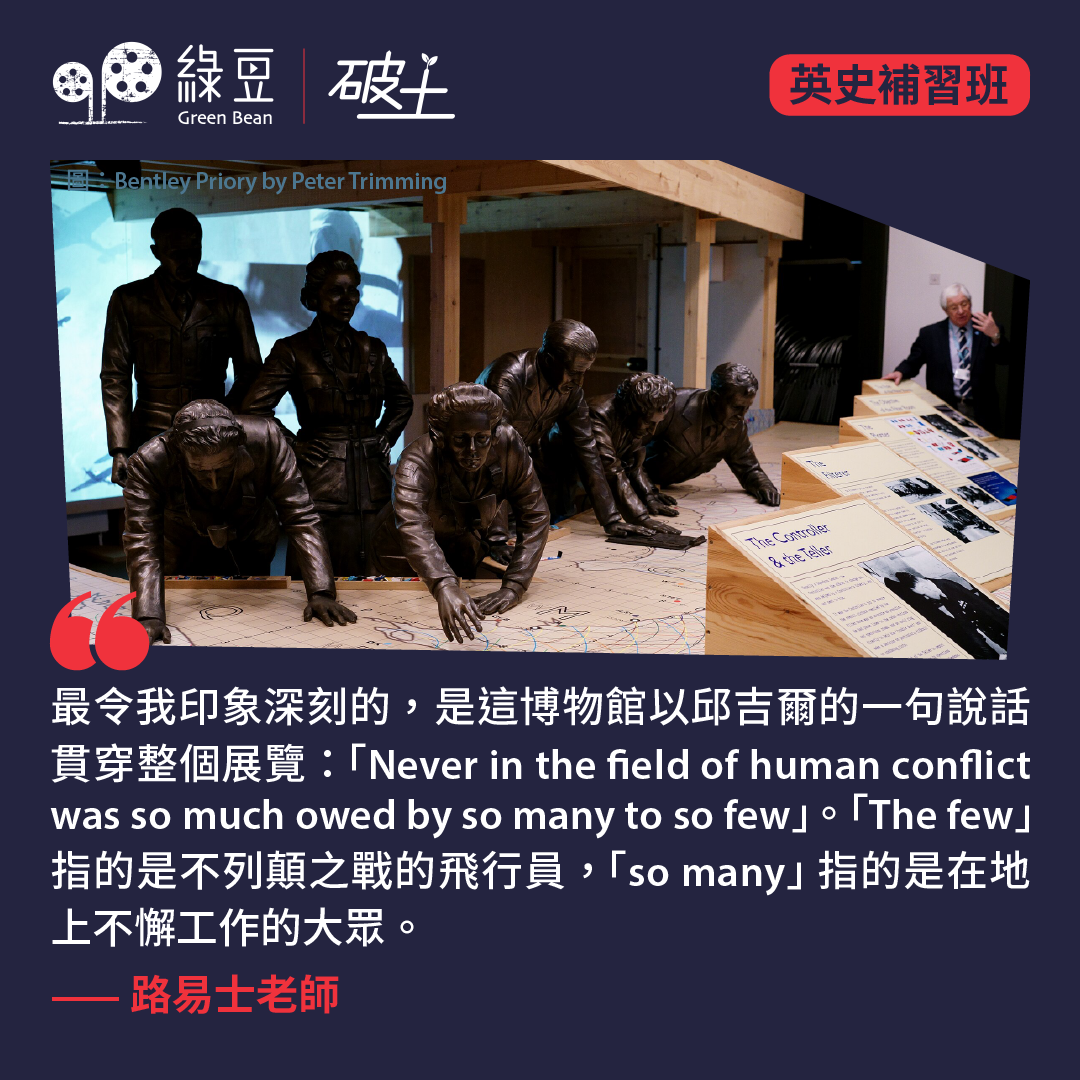

英國物價仍高企,所以逛二手店已經成為我家喜愛的消閒活動。一年多前在二手書店,買了一本名為《戰爭詩集》War Poems的硬皮書,十多年前的印刷極精美,只售兩磅,就帶回家了。但詩集入住我家書櫃後,我鮮有翻開來看。罪過。誰料到是初中的幼女,提醒我這本詩集的存在?!這趟阿妺與英詩、亞媽與詩集的神奇再遇,一定要記下來。因為實在太意外、也長了我知識。女兒熱愛運動和任何動手做的工藝啊、習作呀。可是,一說起閱讀她總是一副拉牛上樹的德性。她上學至愛的,當然是體育、家政、設計與科技 (Design and Technology)等科目。但有一天,跟女兒夜話時,她喜孜孜的要我聽她說一個故事,一個關於第一次世界大戰的故事。我問她,噢,又是歷史科的大發現嗎?女兒說「不」,是英文科呢。原來,女兒的英語老師,以第一次世界大戰時的詩作切入,介紹詩的體裁、詩的力量,詩人怎樣透過精煉的文字表達豐富的情感,如恐懼、如厭世、如希望。孩子這樣說:「你聽過Sassoon嗎?他參加過一戰。他寫過好多詩,講戰壕的苦難,好出名的!」唔… 我坦言沒有看過Sassoon的詩,只聽過同名的名髮廊和洗頭水… ...

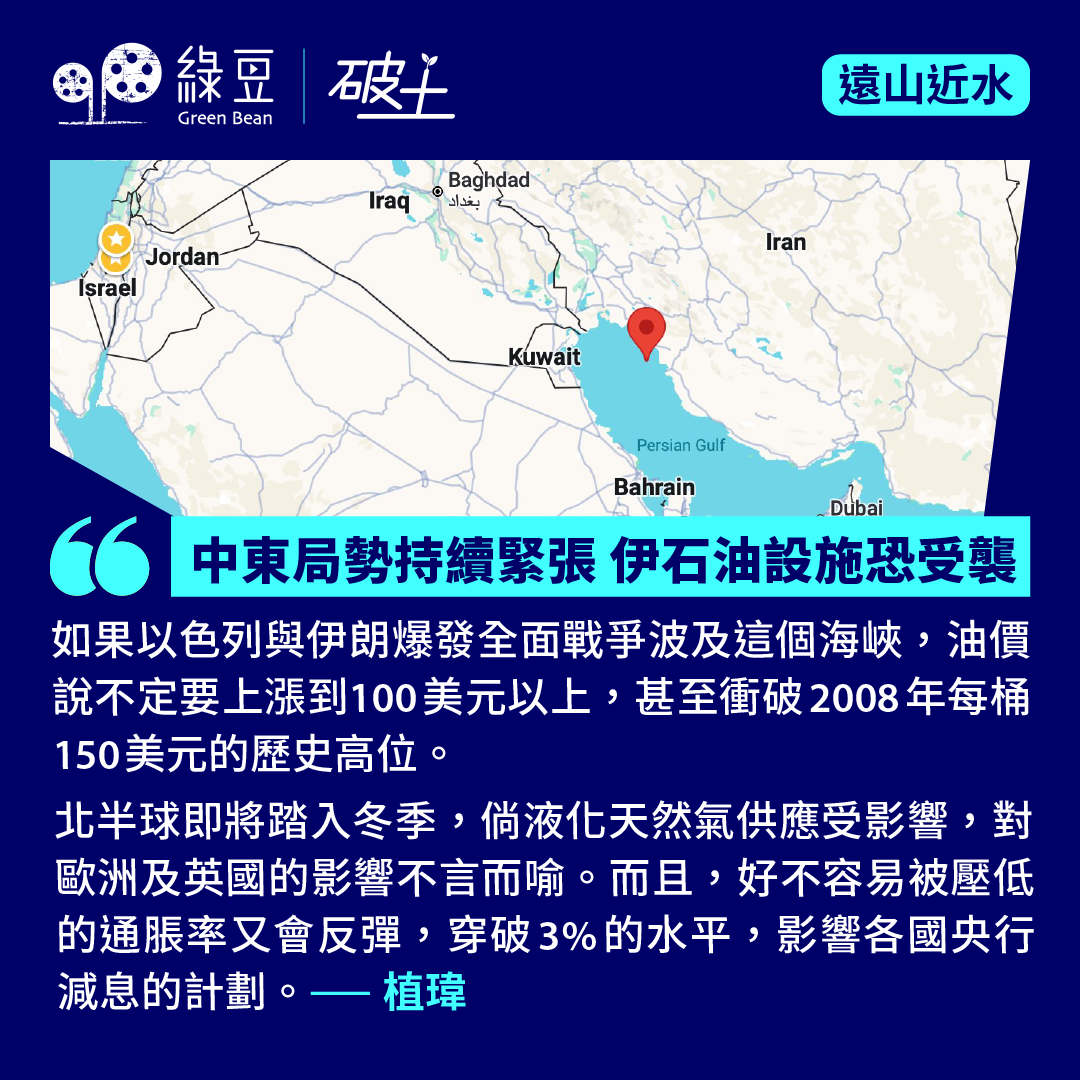

去年10月7日巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯恐襲以色列,引發的以哈戰爭迄今一年,中東局勢不斷升溫也推高了石油價格。 本月初,伊朗向以色列射發180枚導彈,而周二晚,以色列總理內塔尼亞胡 (Netanyahu)宣布,在黎巴嫩的作戰中,誅殺了兩名真主黨領袖的繼任人,並疾呼只要敵人威脅以色列的生存,就繼續戰鬥。中東戰事持續擴大,伊朗的石油設施首度被點名,成為以色列可能攻擊的對象,布蘭特原油因而一度升穿每桶80美元的水平。 過去十年,中國平均每年原油需求增加60萬桶,佔全球新增需求六成,因此中國對原油需求的增減,左右油價的升跌。踏入2024年,中國經濟增長明顯放緩,對原油需求也隨之下跌。據國際能源署IEA的數據,中國2023年原油需求按年增9.6%,但今年7月,卻按年跌1.7%(減少28萬桶),估計全年的石油需求僅輕微增加1.1% (平均每日增18萬桶)。 原本受到中國需求下跌影響,布蘭特原油價格已跌穿每桶70美元,只是中東戰事升溫才升破每桶80美元。中國結束十一黃金周假期後,發改委 (NDRC)的記者會雷聲大雨點小,並無公布實質的惠民措施,布蘭特原油價格應聲由每桶81美元回落至每桶76美元。如果中東局勢平穩,中國經濟增長持續放緩、沙地阿拉伯增加原油供應這兩個因素,有望將石油價格於未來兩年壓低到每桶60美元。不過,以色列似乎想把握機會,打擊伊朗,改變中東局勢,短期而言,戰事發展仍是關鍵所在。...

過去一周,最矚目的政經要聞是中港股市急升後暴跌,觸發跌市的是北京發改委周二宣布的以財政開支振興經濟措施,規模遠低於市場預期,且缺乏執行細節。這次跌市最大的影響,除了令不少股民被套,怨聲載道,更嚴重的是打擊民眾信心,看經濟前景更悲觀,更不敢消費。股市從來有升有跌,而且波動不已,未必反映實體經濟好壞,也不是政府的職責所在,畢竟股民是自願拿錢去買股票,且明知道炒股有風險,賭輸了不能怪責別人。可是,這次升市與一般情況不同,是百分百的政策市,完全由中國央行宣布降息降準、放寛貨幣供應引起,導致大量從不炒股的民眾排著隊開證券戶口,把積蓄押進股票市場,而其後的大跌市,也是由發改委的公布觸發,這便帶出了一個關乎政府管治的問題,到底中國政府是否了解市場運作?在推出各種金融或財政政策前,有沒有制訂詳盡的期望管理措施?其實,在北京金融監管圈子裡,頭腦清醒的人還是不少,例如經常公開發表議論的徐忠,他是中國銀行間市場交易商協會的副秘書長,周二便曾公開警惕市場,不要將人民銀行的穩定市場宣布,誤以為央行提供資金是為了托起股票市場,甚或直接入市炒股;他也警告民眾有槓桿基金大舉入市買股,這是中國股市正泡沫化的標誌。《金融時報》報道這次跌市時,特別提到徐忠的警告有助市場避免過熱。歌功頌德式宣傳可是,這樣的警告畢竟不是中國宣傳機關的主旋律,聲音太小,也來得太遲,絕大部分的官方媒體和政府默許發聲的網紅,在九月底政治局決議穩定經濟力保全年增長5%目標後,對人行的金融新策都採取一面倒唱好的調子,以為這樣就是促進市場信心,就是迎合中央政策,甚至還拿股市迅速大漲、民眾排隊開戶作為證據,吹噓中央領導英明神武。民眾對前景充滿信心,殊不知這種盲目樂觀的歌功頌德式宣傳,正是股市急升後暴跌的推手,也加深了民眾在跌市輸錢後對政府的怨憤,並加劇了社會對經濟前景的悲觀情緒。到底怎樣的後續財政政策,才能配合央行的放寬銀根金融政策,起到振興經濟效果?《金融時報》的大跌市報道引用花旗銀行的估計,指財政刺激力度基本需要為3萬億元(人民幣、下同),其中1萬億元填補各級政府的財政赤字、1萬億元鼓勵民眾消費帶動增長、1萬億元加強銀行的資本儲備。這個估算相當合理,2009年北京應對雷曼「爆煲」引發金融海嘯,刺激經濟措施規模為4萬億元。15年後的今天,中國經濟總量大增,挽救經濟需要3萬億元的估算其實非常保守,市場人士的估算從1萬億到10萬億都有。從這個角度看,發改委宣布的刺激措施總體規模不明朗、實施細節含糊,較具體的是提前撥用來年預算支出的2千億元,難怪令股市投資者產生杯水車薪的印象。 ▌[守望]作者簡介劉進圖生於香港,七零年代入讀善導小學和九龍華仁書院,學會追求良善、自由和責任。八十年代初進香港大學唸法律,思考社會公義。八十年代末加入新聞行業,先後任職於《信報》及《明報》,切身體會「無信不立」、「兼聽則明」。2014年2月遇襲受傷,病榻上總結心願:「真理在胸筆在手,無私無畏即自由」。