烏托邦在香港 十年前的3月28日,是台灣太陽花運動,這場運動稍微改變台灣政治,可謂成功。同樣,十年前,香港雨傘革命,從9月26日到12月25日。雨傘革命最終失敗。七十九日佔領旺角、中環、尖沙嘴、銅鑼灣等各處心臟咽喉地帶。從時間長度言,較諸於同類型政治運動,如太陽花及美國佔領華爾街,雨傘革命都來得長。 圖中三人,由右至左為陳健民、戴耀廷和朱耀明。戴耀廷為香港大學法律系教授,法庭裁定他為初選組織的「首要份子」,上月被判囚10年 。 從2014年到2024年,香港發展每況愈下,中國答應給予香港一國兩制、高度自治、基本法治,大家信以為真,認為我們的生活方式果真能夠保存五十年。我如今才明白一切都是騙局。因此,馬英九說,中國答應台灣一國兩制,若你仍相信,你就是天真與無知。...

▌[黑膠集]漫畫家簡介政治漫畫家。畢業於香港中文大學藝術系。2007年起替報章及雜誌創作漫畫及插圖。其政治漫畫專欄《嘰嘰格格》於《明報》連載至今。出版作品包括《Hello World》,《Lonely Planet》,《大時代》,《新香港》等 。曾任教城大創意媒體學院及浸會大學視覺藝術院, 現定居英國。 ...

近日重讀本年度諾貝爾經濟學獎得主阿傑姆奧盧(Daron Acemoglu)和魯賓遜 (James A. Robinson)合著的《國家為什麼會失敗:權力,繁榮與貧窮的根源》(Why Nations Fail:...

又快到聖誕。 行聖誕市集喇、朋友又翻箱倒篋找出聖誕毛衣Christmas Jumper(我總想起《BJ單身日記》中的老套小鹿冷衫)…… 當然還有電台、電視又播爆的聖誕流行曲。 只是作為信仰基督的人,在英看到的都是去信仰化的聖誕佈置和活動,Father Christmas蹤影處處但基督降生卻靠邊站,惟有自家窗飾和舉辦教會活動讓人知道聖誕原是慶祝甚麼的。 ...

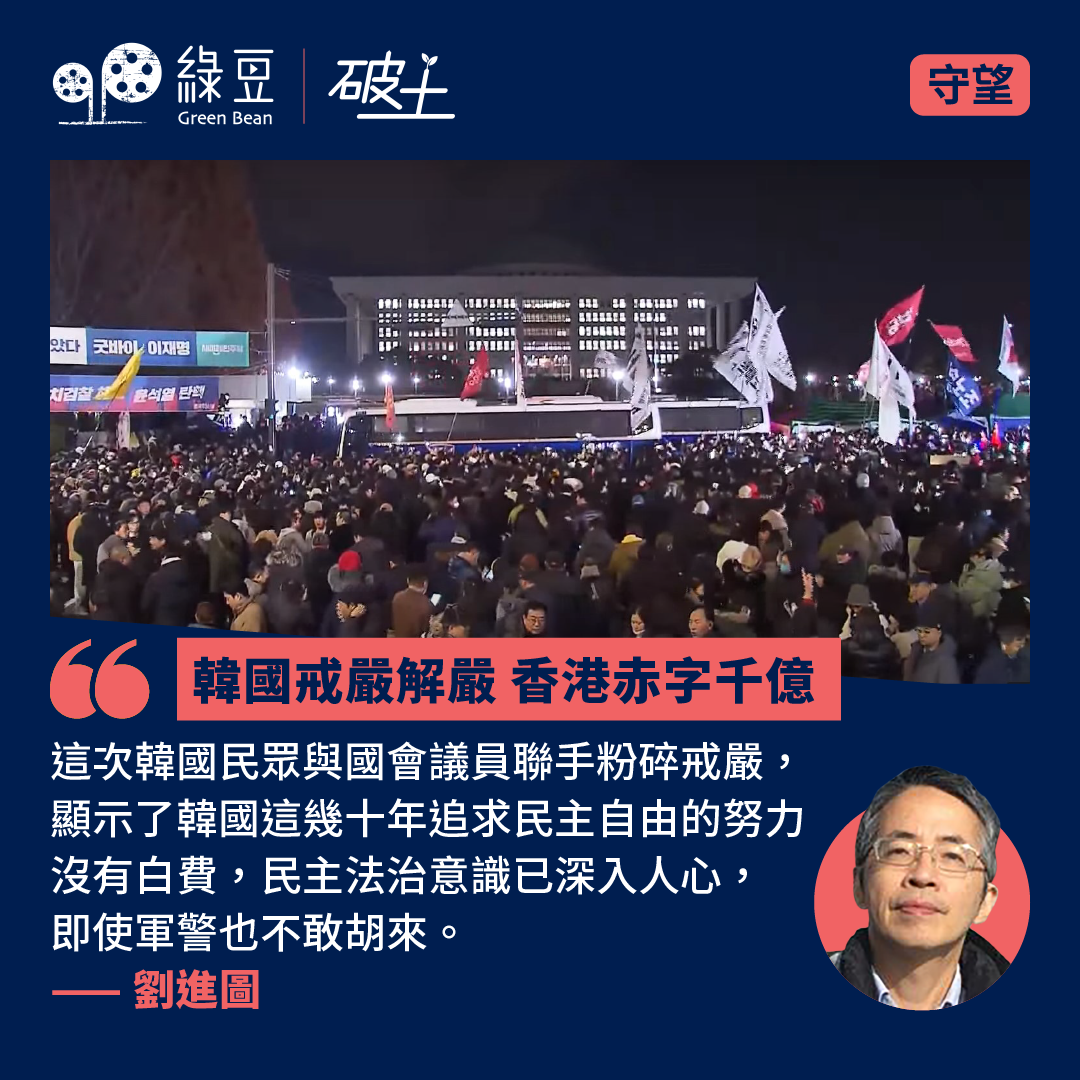

過去一周,最矚目的政經要聞是韓國總統尹錫悅於12月3日晚上突然宣布戒嚴,但在國會與民眾強烈反對下,數小時後宣布解除戒嚴令。事件導致執政黨分裂,翌晨總統轄下大批文官集體請辭,尹錫悅權位岌岌可危,韓國政局將有一番動盪。此外,香港特區政府的財政持續惡化,今年度的財赤修訂預測突破千億港元,較原來預測翻倍,連續三年財赤逾千億,陷入結構性財赤困境。 執政黨決裂 綜合各方報道,指事件成因是2022年尹錫悅上台以來,遭到在野黨主導的國會多數派留難,屢次否決執政黨預算案,並對內閣成員發動了22次彈劾動議。尹錫悅遂以反對黨「癱瘓國家核心功能,破壞憲政秩序」為由,試圖以戒嚴及軍管來清除「反國家勢力」,「使國家正常化」。 不過,尹錫悅這次政治賭博,即使在執政陣營內,也沒有獲得廣泛支持,在社會上更是遭到廣泛而強烈的反對。數千民眾深夜得悉戒嚴後,即時趕往國會大樓外示威,與軍警對峙;軍方雖試圖封鎖國會,但300名國會議員中有190名冒險闖入議會投票,一致要求解除戒嚴。按憲法規定,一旦國會投票通過解除戒嚴令,總統必須遵從。在多數國會議員闖會投票後,尹錫悅已失去法理基礎,而投票議員也包括執政黨議員,執政黨領袖更公開與尹錫悅決裂,表態反對戒嚴,而作為韓國軍事靠山的美國,也表示事前對戒嚴一無所知,要求韓國通過和平方式按法治解決爭端。 韓國人民的民主法治意識 事後回看,尹錫悅圖謀藉戒嚴鞏固權力,計劃不夠周密,輸得一敗塗地,但其實勝敗只是一線之差。如果那190名議員未能第一時間闖入國會投票、如果封鎖國會、被示威民眾包圍的軍警捍然開槍鎮壓,局勢如何發展恐怕難以預料。也許尹錫悅的陰謀在國內和國際壓力下最終仍會失敗,但韓國政局又會再上演一次光州血腥鎮壓。 這次韓國民眾與國會議員聯手粉碎戒嚴,顯示了韓國這幾十年追求民主自由的努力沒有白費,民主法治意識已深入人心,即使軍警也不敢胡來。...

路易士有個朋友在英國教英文,說找到一份在監獄教英文的工作,但她自感道行未夠,還是沒有赴任。當中沒有任何歧視,只是我們對監獄的確充滿恐懼和疑惑——更何況是在異地? 其實,英國的監獄到底是怎樣的一回事?讀歷史的,往往喜愛透過過去了解現在。讓我們研究一下吧! 在英國GCSE(英國會考) 歷史科,有一個單元叫「罪與罰在英國」(Crime and punishment in...

按照經典的社會理論,中產在移民後往往會經歷社會經濟地位下跌。在這一波移民潮當中,身邊也見到數之不盡的案例。不過與此同時,可能是時代變遷,又或香港移民本身的特質,也遇到不少例外情況,移民後仍然保持一定的生活水平,甚至比以前更風生水起。 傳統來說移民後社會經濟地位下跌,往往是和工作相關。現代人的身份地位如果不是含金鎖匙出世,很多時候都是來自他們的工作;尤其是中產,他們不少都是專業人士,不單收入比較高,在社會上很多時候也較受尊重。移民對他們的衝擊可以十分直接,畢竟甚麼是專業本身就因地而異,香港很吃香的專業例如金融服務在某些地方可能是沒有需求的,反而某些在香港不被重視的工作如維修通渠,在當地才是真正專業人士。 專業資歷認證 另一個常見的原因,則是專業資歷要靠政府認定,移民後原有的資歷不一定能帶過去,當地很多時候會不予承認。沒有資歷認證,便做不了原本的工作,本來的專業人士要轉做能力錯配的工作,於是工作和社會地位都會下降,亦是移民後向下流動的常見案例。 資歷未能獲認證原因可以有很多:最常見的說法是當地專業有保護主義,不歡迎外來人士爭飯碗。不過這說法可能只是部分事實,後面通常還會有些實際理由。例如在美國,即使是在國內,許多州份的律師資格也不互通,畢竟每個州份的法律都不太一樣,更別說要到別的國家。律師要看法例,但許多專業也是和法律打交道的,醫生和工程師都要知道當地的監管制度才能有效工作,移民後資歷難免無法自動承認。 即使不看法律的部分,各地對專業內容的要求不一樣,有些知識或技能在當地看得很重要,在香港考牌時卻未必有考,也難怪當地要花時間釐清是否合適。又或者有些專業在香港本身也經歷過轉變,以前取得比現在要容易;當地查看過後,不接受某些持有舊資歷的香港申請人也有他們的道理。 當資歷不被承認,那可以怎麼辦?最直接就是重新考牌,但現實上有時還有迴旋的空間。舉個例,駕駛執照在國際間不時會有各種不協調,甲地的駕照和乙地不能互換,但甲地和丙地可以,而丙地又和乙地可以,於是便有人會繞個彎避開本來的資歷阻隔。有些專業資格國際上原來也有類似的情況,也見過有港人移民通過第三地取得移居地的資歷。至於當利用這方法的人越來越多,當地的監管機構會選擇「堵塞漏洞」還是索性直接開方便之門,則很大程度按各行各業的具體環境而定。例如英國就決定開放授予海外教師「合格教師身分」,為許多移英港人教師帶來重執教鞭的希望。...