《重讀經典:與人文和自然對話》經典02 文本自 Symposium / Plato《與人文對話 - 通識教育基礎課程讀本》第一版,2011,頁105-158導論:柏拉圖其人其學柏拉圖的生平與時代柏拉圖...

伊朗今日之崩潰,並非始於反對派積壓多年的怒火,也不是年輕世代對個人自由的幻滅與反撲,而是悄然起於一宗看似技術性的金融事件——未來銀行(Ayandeh Bank)的倒閉。 銀行爆煲,不只是腐敗的象徵,更是經濟崩解的加速器;資產負債表一旦潰散,貨幣信用亦隨之蒸發。抗議最終於2025年底全面爆發,起初聚焦於「破碎的經濟」與民生難以為繼;然而短短數周,訴求迅速升温,矛頭直指政權本身,演變為關乎存亡的政治起義,構成伊斯蘭共和國建國半世紀以來,政權面對的最大內部挑戰。 權貴銀行與「鏡宮工程」 未來銀行於2012年由安薩里(Ali Ansari)創立。此人出身伊朗最富裕家族之一,在倫敦北部坐擁豪宅,政商關係盤根錯節,政治上普遍被視為與前總統艾哈邁迪內賈德(Mahmoud Ahmadinejad)陣營關係密切。該行全國設有...

住在英倫小城鎮,自然不能像住在倫敦的朋友一樣,時常可到不同的博物館享受優質的文化藝術。不過,英國不同地方都會利用各地的歷史文化的特點,策劃饒有特色的博物館和藝術空間。今次回顧一下最近到訪過的博物館。 第一個是在諾定咸(Nottingham),位於國家司法博物館內的洞穴之城(City of Caves)。 ...

伊朗民眾持續示威,哈梅內伊領導的政權下令鎮壓,首都德克蘭有大批平民被伊斯蘭革命衛隊開槍射死,裹屍袋堆滿法醫中心。經低軌衛星信號流出的死傷影像震撼國際,人權組織指逾2400名示威者被殺,美國總統特朗普公開呼籲示威者堅持下去,指幫助已在路上。周三晚上截稿時,最新消息為美軍開始撤走部分駐卡塔爾軍方人員及空軍資產,似為空襲伊朗作準備,預防伊朗射導彈轟美國基地報復。 在判斷美國可能採取什麼行動以先,我們需要了解今次伊朗內亂的根由。《華爾街日報》周二的一則深度報道指出,伊朗近日的內亂,有以下多個成因: (一)導火線是一家大型銀行倒閉,這家未來銀行(Ayandeh Bank)由與政權關係良好的商人Ali Ansari運營,以高息吸引市民存款,九成的貸款放給大股東控制的關連公司。從事各種奢華項目,如伊朗最大型豪華商場,積累了高達50億美元的虧損和壞帳,不斷問伊朗央行伸手借錢,以新債蓋舊債。去年10月,司法機構首長向央行施壓,若不規管這家臭名昭著的銀行就用法律手段介入,央行被迫解散這銀行,由國營大銀行接管,事件引發伊朗金融界震動,估計還有至少五家銀行境況相似。伊朗貨幣Rial兌美元的匯率本已低賤,受金融危機衝擊進一步大跌,2025年內累積貶值了84%,令許多進口商還未出售貨品已遭虧損,民眾千方百計把不斷貶值的伊朗貨幣換成貴金屬或外幣,一年裡資金外流量估計高達100億至200億美元。 (二)伊朗央行容許銀行不斷印銀紙支持政府和國企,除了導致貨幣匯率大跌,也造成了惡性通貨膨脹。2025年這一年,食品價格上升了72%,比之前數年每年平均升幅增加了將近一倍,人民的薪金卻沒有相應升幅,許多家庭不夠錢買食物,中產家庭淪為貧窮戶,有上街示威的德克蘭市民說:「連食物也找不到了,還怕失去什麼?」此外,伊朗基建長期欠缺維修,就連首都德克蘭也經常斷電斷水,民眾日常生活必須的供給完全沒有保障,抱怨政府無能的聲音不斷上漲。 (三)伊朗政府本來有一些支持經濟與民生的優惠政策,例如為進口商提供匯價補貼,向市民發放麵包津貼,以及用補貼價銷售進口汽油,但伊朗政府受國際制裁影響財政惡化,於12月宣布連串緊縮措施,為了節流100億美元,取消這些優惠政策,令民眾憤怒和憂慮,對政府失去信心。...

艾倫‧圖靈(Alan Turing)是人工智慧(AI)領域的奠基人物。他的圖靈測試,為人工智慧的發展奠定了基礎。電影《模仿遊戲》(The Imitation Game)的名字正是指圖靈測試,當中有三個參與者:人類審問者(通常稱作C)、人類(A),以及一台機器(B)。審問者與另外兩位參與者分別透過文字訊息(例如打字)進行對話,要分辨哪一位是人、哪一位是機器。如果審問者無法可靠地辨別哪一方是人類,那麼機器就被認為「通過」了圖靈測試,意味著它的表現與人類無異。 今天,AI已被廣泛應用了。在布萊切利園(Bletchley Park)的「AI之年代」(The Age...

美國移民和海關執法局(ICE)近日在明尼蘇達州明尼阿波利斯市(Minneapolis)槍殺公民一事,再次掀起對美國移民政策的爭吵。很不幸,這一輪的爭吵和以往一樣,只見大量的稻草人和潑髒水,還原問題本質的討論卻往往欠奉。 相對於逐格重播槍擊現場的短片,爭論那不到半秒的雙方判斷,重點應是這場街頭執法本來就不該發生。美國的移民問題是不可能靠這種街頭執法解決的,背後是政治問題,而香港人都知道:政治問題要政治解決。現在的所謂執法只不過是一場又一場血淚推出來的表演,最終只是用來騙選票而已。 別誤會我,在把我套上各種標籤之前,我得先聲明我同意美國有嚴重的移民問題,其中無證移民的大量湧現對於守法申請的移民無疑是有所不公。我不是要求明天取消全球邊界,大家手牽手世界大同。我只是要指出如果我們真心想解決美國的移民問題,那些街頭執法明顯不是務實手段。 現實的問題 按ICE自己的統計,2024年會計年度共遣返了約27萬人;與此同時,估計美國有超過1400萬名無證移民。換言之,就算人數從明天開始如魔術一樣不再有任何新增,單靠抓的話,抓數十年也抓不完。而魔術當然不存在,還是會有新的入境;其中的問題並不限於美墨邊境地區,就算把圍牆蓋高十倍也不會解決問題,因為有近半的無證移民是以逾期居留的方式生活,入境的時候是合法的。 說來說去,這明顯不是一個單靠執法就可以解決的問題。至於現實的解決方式,本欄過去也寫過很多次:拿走他們前往美國的誘因,自然就不會來了。移民需要工作,美國需要廉價勞工,有需求就有供應;要解決問題,你願意嚴懲聘用無證移民的僱主,把財路斷掉就行。那麼為什麼不這樣做呢?兩個字:虛偽。美國約百分之五的勞工是無證移民,一下子把全國百分之五的勞工趕走,企業便要大幅加薪才能找到員工,之後便物價飛漲,執政黨就會完蛋。 故事其實是這樣的:經濟全球化之下,貧富懸殊日益加劇,民眾不滿無處宣洩,於是政客便找來無證移民來當出氣袋;但又不能真的把他們都趕走,於是便讓全副武裝的執法人員在街頭巷尾巡邏,聯同媒體表演幾場抓人的大戲來吸引注意。因為是演戲,實效是其次的,最重要是看起來嚴厲,各種錯亂執法因此而起:一次又一次合法移民甚至公民被抓,最近還搞出出錯抓美國原住民的鬧劇...

有次遇到一位平日閱讀品味甚高的文人朋友,手捧一本書,名字居然叫《向生命說 Yes!》(註),太過像心靈雞湯風格。我驚訝地問:「你怎麼會看這類(庸俗的)書呀?」原來我誤會了,那本書其實是《Man's Search for Meaning》德文原著的中文直譯版本,另一較為人熟悉的中文譯名是《活出意義來》。 想起大約十年前,我應屯門友愛邨區議員之邀主持分享會,在議員辦事處圍爐傾偈,與十多位街坊暢談旅遊。席間有人請我推薦書籍,我想一下便介紹了《活出意義來》,作者是猶太裔心理醫生維克多‧弗蘭克(Viktor Frankl)。...

《重讀經典:與人文和自然對話》 佩涅洛佩的堅守——智慧與忠誠的化身 困境中的抵抗 在《奧德賽》(Odyssey)的敘事中,佩涅洛佩(Penelope)大部分時間沒有出現在冒險的場景中,但她是整個故事的精神核心。她的處境極其艱難:作為奧德修斯(Odysseus)的妻子,她必須保持對丈夫的忠誠;作為伊薩卡(Ithaca)的王后,她需要維持某種政治平衡;作為母親,她要保護兒子不受傷害。這三重身份使她陷入進退維谷的境地。 一百零八位求婚者的壓力日益增大。他們霸佔王宮、揮霍財產、威脅兒子特勒馬科斯(Telemachus)的生命。佩涅洛佩沒有軍隊、沒有武力,在古希臘社會中作為女性也缺乏公共權力。然而她用自己的方式進行了長達二十年的抵抗,展現出不亞於丈夫的智慧和堅韌。 最著名的是織布的詭計。她告訴求婚者,必須等她為奧德修斯的父親拉厄爾特斯 (Laertes)織完壽衣,才會選擇新的丈夫。然而她白天織布,夜晚又偷偷拆掉,如此持續了三年,直到被侍女出賣。這個情節充滿深刻的象徵意義。編織在古希臘文化中是典型的女性活動,象徵著女性的智慧和美德。但佩涅洛佩的編織卻具有顛覆性——她不是在創造,而是在拖延;不是在完成,而是在拆解。她的織布機成為了抵抗的工具,她用女性的傳統技藝來對抗男性的求婚壓力。這種巧妙的抵抗方式展現了她與丈夫奧德修斯相似的智慧——不是正面對抗無法戰勝的力量,而是使用計謀來爭取時間。...

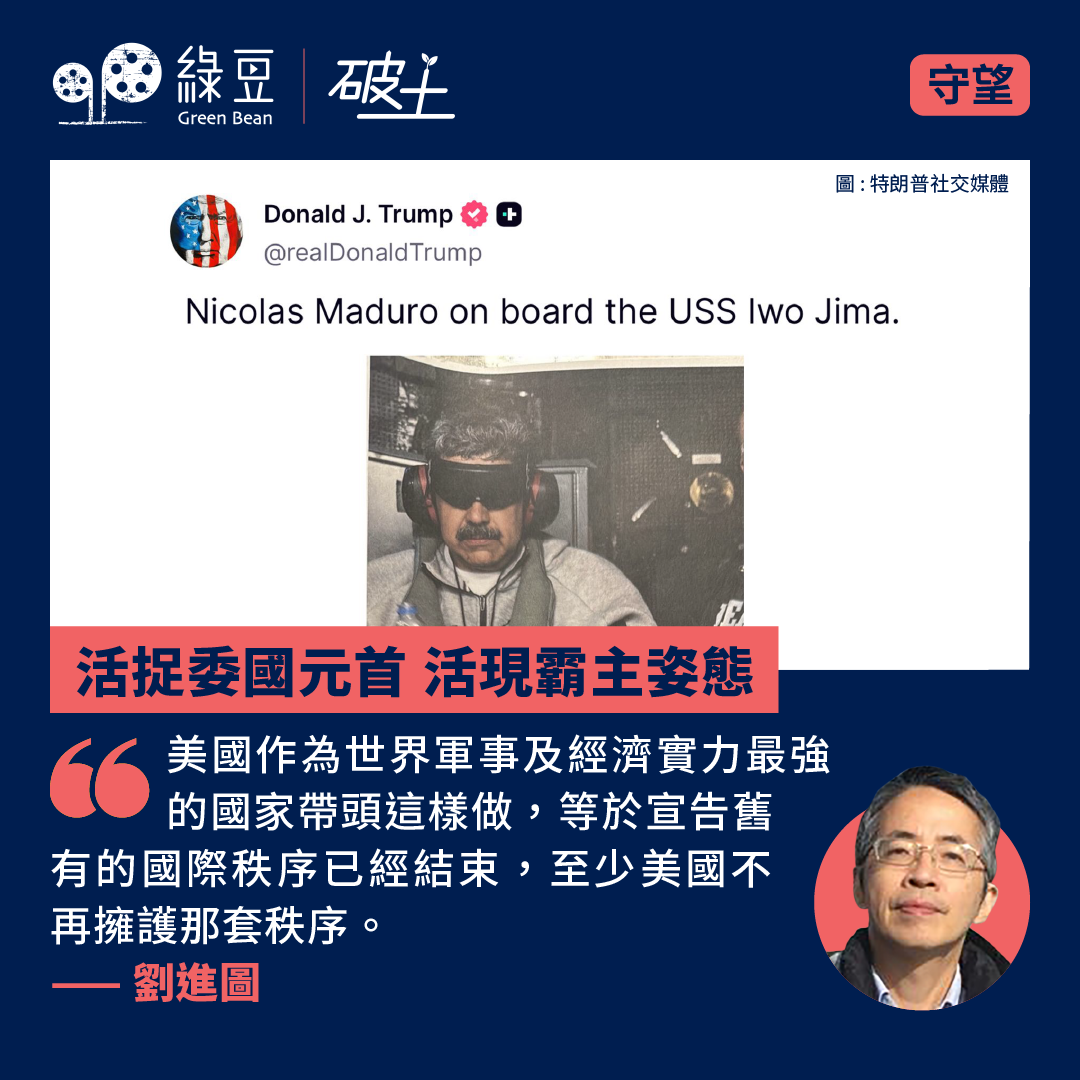

美國上周六派遣空軍突襲委內瑞拉,把委國總統馬杜羅和他妻子俘擄,帶去美國接受審訊。美國總統特朗普一度揚言,美國將營運委內瑞拉,其後澄清說,委國政府須按美國制定的政策行事,其中包括將3000萬至5000萬桶原油交予美國提煉,約佔委內瑞拉石油年產量15%;特朗普又指示美國各大石油企業,準備到委國開採石油。 這齣空襲活捉委國元首的現實劇,充分展現了美國獨霸西半球的野心與霸主姿態,改寫了二戰後美國帶頭建立的原有國際秩序。 美國突襲委內瑞拉並擄走委國總統,對國際局勢有巨大而深遠的影響,在分析這些影響之前,我們需要釐清一點事實,就是美國這次軍事行動的目標。 這次行動與伊拉克戰爭及阿富汗戰爭不同,那兩次是推翻原有政權後,美國軍隊進駐,扶植親美政客上台,留駐軍協助新政權;這次是打完便走,讓委國副總統洛迪古絲順利繼位,華府還公開表示相信她會和美國建立良好關係,媒體更引述華府消息指,白宮事前和洛迪古絲已有默契,認為這是最快的建立親美政權的方法,完全沒有考慮扶植委國的反對黨或人權領袖。之所以要更換委國總統,美國媒體引述政府消息羅列的三大原因,一是阻止委國政府勾結毒販運毒禍害美國,二是打擊中俄等反美國家插手西半球,確保中南美洲皆由美國主導,三是控制委內瑞拉的石油資源,從過去為中國和古巴的利益服務,變為替美國利益服務。 委內瑞拉內政 美國軍隊入侵委內瑞拉,對委國內政造成怎樣的影響?初步看來,洛迪古絲上台後,並沒有擺出事事聽從美國的姿態,而是嘗試兩邊討好,一邊是持續封鎖港口以防隨時可揮軍入侵的美國,另一邊是掌控了軍隊、警察和特務機關的原執政集團,代表人物為委國內政部長及國防部長,洛迪古絲的勢力主要在商界,與軍警特系統淵源不深。 馬杜羅是高壓統治的獨裁者,他被美軍擄走,同情他的人不會很多,但委內瑞拉人民並沒有因此得到好處。剛好相反,新政府大肆抓捕記者和異見者,把他們當成總統被擄的替罪羊,而瀕臨崩潰的委國經濟,暫時也看不到改善的希望。石油出口是委國最大的收入來源,美國自12月起實施軍事封鎖,令委國經濟雪上加霜,原油儲存已到達飽和,再不運去提煉就會倒逼油田停産,重新啟動損失巨大,如今特朗普索數千萬桶原油,或可避免油田停產,但這些石油交付美國提煉後,在國際市場銷售得到的收入,會否回到委內瑞拉庫房,能否挽救委國經濟免於崩潰,目前仍是未知數。...