春季財政報告(Spring Statement)終於出爐,總算(暫時)未再加稅,讓市場鬆一口氣。為了維持99億英鎊的財政緩衝空間,財相李韻晴(Rachel Reeves)的2025年春季財政報告削減福利及政府日常開支,抵消經濟增長放緩及發債成本上升的負面影響。不過,萬一經濟勢頭及發債成本進一步惡化,到時還有什麼妙計扭轉乾坤? 去年公布秋季預算案,財政緩衝空間僅餘99億英鎊,市場擔心稍有「風吹草動」這微薄的財政空間就會隨風而逝。果不其然,經濟滯漲導致預算責任辦公室(OBR)大幅降低經濟增長預期並調高英國發債成本估算。短短5個月,財政緩衝空間由正轉負 (負41億英鎊),共計減少了140億英鎊。 李韻晴削減開支雖然勉強恢復財政緩衝空間,但經濟脆弱性仍在,99億英鎊的緩衝力度有限,6個月後的秋季預算案,財相會否違背承諾,又再加稅? 財政挑戰加劇...

英國初中的歷史課,兩次世界大戰的歷史是必修的。每年踏入春天,老師都會教授二戰史實,亦會設計不同的活動和習作讓學生了解歷史的不同面向。 5月8 日就是歐戰勝利紀念日 (VE –Victory of Europe)。家中初中生這陣子就天天攤開工具箱,弄得一枱木屑。問她到底發生甚麼事?她說歷史老師講到二戰歐洲戰場,和納粹對猶太人種族滅絕的事,又再一次描述奧斯威辛集中營的故事。...

美國空襲也門的胡塞武裝分子據點後,雜誌《大西洋》The Atlantic披露白宮驚人醜聞,其總編輯被錯誤加進商業社媒Signal一個群組,組內成員包括美國國家安全顧問、國防部長、副總統、白宮幕僚長、聯邦調查局長等美國安全事務最高級別官員,他們在群組上討論應否即時轟炸胡塞據點,群組一名成員出使俄羅斯時更繼續用這商業平台接收群組信息。 雜誌把整個空襲也門計劃的醞釀內情悉數暴露,參議院相關委員會對此窮追猛打,而白宮則極力淡化事件,指群組討論沒有披露官方機密。此「信號門」醜聞除暴露了美國決策層諸多弱點,也加深了美國和歐洲相互間的疑忌。 負責組建該Signal群組的是國家安全顧問華爾茲(Michael Waltz),他承認自己須對事件負責,事件並非助手失誤所致,但他也不明白為何雜誌總編會被錯誤加入了群組,他說自己手機上沒有那位總編的聯絡,不清楚錯誤如何發生,但群組成員發的信息並不包括列入官方機密的資料。綜合美國主流媒體對此事的報道及評論,事件暴露了美國頂層官員多個弱點,包括: 國安決策官員缺乏國安常識,違反國安基本守則 涉及國防的敏感事項,須經由官方機密通訊渠道發放與接收,這是國防及情報工作的常識。但特朗普委任的這批國家安全決策官員大多沒有相關經驗,安全意識薄弱,居然貪圖方便,使用商業社交平台來討論軍方空襲計劃,十多名參與官員居然無人提出異議,實在匪夷所思。...

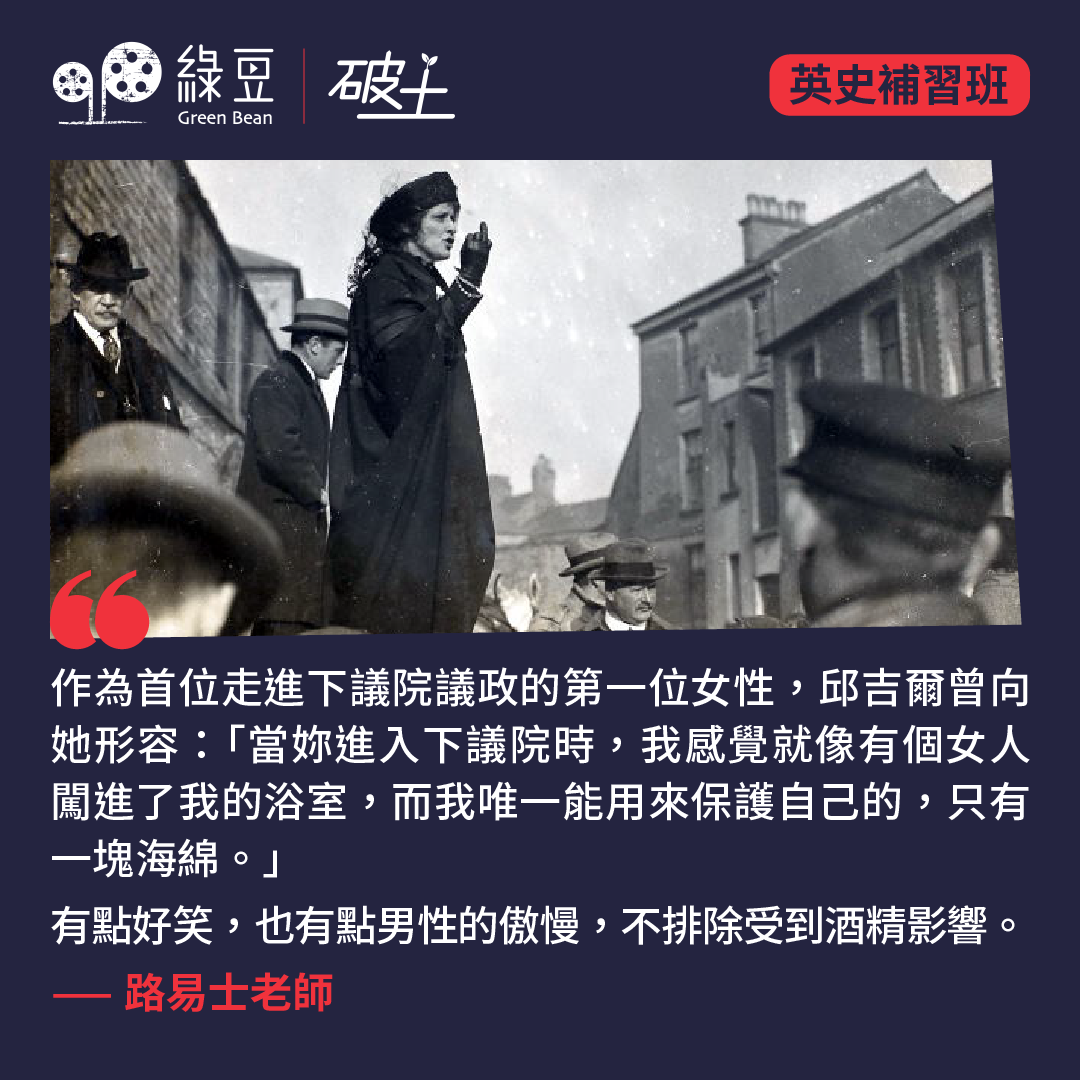

路易士老師的住所附近有一所女校。學生放學走在街上,看起來十分神氣,似有遠大前程等待著她們。男女平等雖未完全實現,但在此地看來已不遠矣。 但回想19世紀的英國,女性的地位其實甚低,女性無法參與任何形式的政治選舉,不論是國會選舉還是地方政府選舉,都沒有女士的份兒,女性只被視為丈夫或父親的「附屬品」。 女性仍處於劣勢 雖然一些早期女權運動者如瑪麗•沃斯通克拉夫特(Mary Wollstonecraft)提出過女性應該享有政治權利的主張,但女性仍處於劣勢,甚至在經濟上,已婚女性的財產仍會自動歸屬於丈夫;女性無權離婚,除非能證明丈夫犯通姦和其他重大罪行(而丈夫只需證明妻子通姦即可離婚);法律上,子女也是完全屬於丈夫的,法律甚至默許丈夫對妻子作體罰,只要「合理」且不造成嚴重傷害。現在想來確是不可思議。 女性的教育主要集中在家庭管理和社交禮儀,並不鼓勵她們追求高等教育。法律和社會習俗也不允許女性成為律師、醫生或政治家等專業人士。 政治哲學家、經濟學家約翰•史超活•密爾(John...

近日台灣移民署因應有來自中國大陸的移民鼓吹武力統一,取消其居留許可並限令離境。這宗新聞對許多港人移民來說大概會覺得是事不關己,如果不是幸災樂禍的話。然而細想之下,港人移民其實也是時候想想如何應對針對移民社群的疑慮;在台港人固然要想,到其他地方的亦不見得可以免疫。 言論自由從來不是沒有限制,危害社會的言論在各地都會被明文禁止。不過言論自由的界線,和許多社會規範一樣,都是各處鄉村各處例。移民在此的第一重困難,自然是對紅線的掌握。這點對港人移民同樣適用。有些港人在香港的時候自恃是多數,習慣各種帶有種族歧視的言論而不自知,移民到了因為經歷過種族撕裂而對相關言論特別敏感的社會,如果仍然保持自己的一套然後聲稱當地的要求是「玻璃心」,則未免沒有入鄉隨俗。見到一些港人移民在歐美社會因為歧視言論而遇到麻煩,還要反過來指責當地是「左膠國家」,只好慶幸不是人人會讀中文,否則惹當地人討厭的程度只怕和上述的台灣案例相距不遠。 政府執行政策的尺度 當然,台灣的案例還有其特殊性:移民的原居地政權或移民所代表的群體,和當地的主流社會衝突,以致移民本身被視為潛在的疑慮對象。在台港人恐怕在這件事情上感受至深。2019年的時候台灣政府有過許多「撐香港」的言論,然而隨著中國政府對香港政府運作的介入日深,台灣政府難以再把香港和中國大陸作差別對待,港人移台無論是政策或執行上亦出現不少波折。 成為被疑慮的對象,過程不一定很有道理,要作辯解往往亦不容易。早兩年有不少港人因為「國安疑慮」而定居台灣遭拒,其中不少個案的解說相當無厘頭,例如在公立大學短暫工作也成為拒簽原因;雖然這些案例後來被監察院查明,原來只是移民署「為爭訟便利」而沒有詳細說明所有原因,例如投資移民本身的個案問題,但在港人社群中帶來的誤解和傷害已難挽回。 面對衝突,移民本身固然應當尊重當地社會的紅線,凡事有所分寸。與此同時,政府若要把紅線變成政策,主管機關的解釋必須有理有節,不作過度干預。近日台灣的案例得到輿論普遍認同,皆因台灣政府這次劃出的紅線十分清晰:談統談獨都可以,但不能「鼓吹戰爭」,並援引《公民與政治權利國際公約》的相關條文為此原則背書。換句話說,政府表明不是要針對個別移民社群,也不是要針對思想,而是「鼓吹戰爭」此一特定行為,也就是說對事不對人。這樣的界線普遍輿論認為適度合理,相關案例在此也是證據確鑿,沒有冤枉好人。 反過來說,當政府執行政策的尺度不一,被針對者難免會感到不服氣。例如當移台港人發現自己被視為潛在風險,另一方面卻見到退休軍官將領能到中國大陸出席統戰活動,不免懷疑所謂對國安疑慮的重視到底是真是假。相對來說,早前賴清德總統提出檢討港人移台政策,是放在十七條針對社會各階層的因應策略中提出,港人移民並非唯一針對的對象,就未有引起相關政策研究者的普遍反彈。...

當你在空中放下一個蘋果,它就會掉在地上。對佛教徒而言,輪迴就如地心吸力等自然現象一樣理所當然。雖然並非人人都要有宗教信仰,更不是每個宗教都相信輪迴,但在佛教的世界觀中,不論上座部抑或大乘,兩者均視輪迴為毋庸置疑的基本前提。 在佛教中,輪迴的牽引力量非常強大,卻非絕對不能改變。好比那顆掉下的蘋果,若遇上風吹,縱然終會落地,但著陸位置會有所改變。同樣道理,即使難以擺脫輪迴,但可以透過行善積德、持守戒律、修心養性等方法,影響來世投生的去向。每個生命都可以投生到不同境界,有善有惡,有好有壞。佛教將此歸因於因果律,稱為「業」,是輪迴運作的基礎。 留於輪迴救度眾生 為何會不斷輪迴?佛教解釋說,因為我們被蒙蔽了,看不清事物真相,總是追逐慾望,產生貪念、憤怒和迷惘,即所謂「無明」,猶如身處黑暗狀態。要完全擺脫輪迴,需要極高的證悟,即使做善事,亦只能稍為改善來世的境遇,凡夫俗子很難離開這個循環。 那麼有沒有人能擺脫輪迴?佛教認為,那些看透生命真相,達到最高修行境界的成就者,就能擺脫輪迴。上座部佛教的阿羅漢與大乘佛教的佛陀均屬此類成就者,他們不再被慾望和迷惑所困,獲得極高證悟,因此能超脫生死,進入涅槃。 在大乘佛教中,其教義認為一些修行者,雖然已達到超然的境界,本已擺脫輪迴枷鎖,卻因慈悲而繼續投胎,留在輪迴中救度眾生。他們能夠自主決定投生之處,選擇合適的父母。 藏傳佛教是大乘佛教的一個分支,在藏傳佛教中,部分高僧大德能預先說明自己下一世會在何處出生,這種能力被視為修行有成的明證,其中最廣為人知的大成就者包括達賴喇嘛、班禪喇嘛等。藏傳佛教徒視達賴喇嘛為觀世音菩薩的化身,轉世者的自主性是教義核心,當這些高僧留下清晰的預言,說明自己來世會在何處出生,或表明不會在某些地方出生,這些意願都必須受到尊重。...

上輯談台北景美白色恐怖紀念館,這是台灣人民在上世紀受威權統治下暴政的見證,殘酷打壓,莫視人性人權。但和在波蘭的奧斯威辛集中營紀念博物館比較,台北紀念館的殘暴程度遠遠不如,因為奧斯威辛是20世紀人間地獄!也可能是人類歷史上最滅絕人性的謀殺刑場!更恐怖的是這殘殺了過百萬人的地方,是有計劃的、系統的和科學的進行! 奧斯威辛集中營紀念博物館(Auschwitz-Birkenau Memorial and Museum)是位於波蘭的一個重要紀念場地,這裡曾經是納粹德國在第二次世界大戰期間最大的集中營之一。奧斯威辛的名字已經成為了大屠殺的代名詞,這裡發生的悲劇提醒著人們歷史的悲痛與殘酷。 奧斯威辛集中營位於波蘭南部的小鎮奧斯威辛(Oswiecim),建立於1940年,最初是作為一個政治犯集中營而開設的。隨著戰爭的推進,納粹德國將其擴建為一個系統性的死亡工廠,尤其是在1942年以後,成為猶太人、波蘭人、吉卜賽人及其他被認為是「劣等民族」的主要屠殺地點。到1945年解放時,估計有超過110萬人被殺害,其中大多數是猶太人。 奧斯威辛集中營在1945年被蘇聯紅軍解放後,隨即成為了一個紀念場地。1947年,波蘭政府正式成立了奧斯威辛紀念博物館,旨在保護這一地點及其歷史文物,同時向世人傳達對人類歷史上悲劇的反思與警示。博物館保留了許多原始建築,包括牢房、病房、及其他設施,這些地方展示了集中營的日常生活和迫害過程。博物館展出了大量的證據,包括照片、物品和見證人的口述,這些都使遊客能夠感受到那段歷史的真實與殘酷。...

美國總統特朗普重返白宮後,開打貿易戰,大幅裁減公務員,更不惜「唱衰」美國經濟以壓低發債成本。這一大堆動作的背後,是美國日益嚴峻的財政狀況。美國不斷增發國債,利息負擔超越國防開支。而國防開支被債務負擔超越,往往是一國由盛轉衰的徵兆。根據美國財政部上周公布的數據,聯邦政府開支規模持續大幅超越收入。2月份單月赤字達3,070億美元,幾乎是1月份的2.5倍。儘管2025財政年度尚未過半,首五個月的預算赤字已突破1萬億美元大關,按年增38%,刷新同期紀錄。而為了應付36.2萬億美元國債的利息,年初至今總利息支出已升至3,960億美元,僅次於國防和醫療支出。根據CBO最新預測,至2049年,美國聯邦債務的淨利息支出將達GDP的4.9%。若國防開支僅維持其現時在可自由支配預算中的比例,屆時其佔GDP的比重將僅為淨利息支出的一半。用於支付利息的比重將持續攀升,而國防開支則日益縮減,將導致美國的全球實力受損。利息支出超越國防事實上,去年美國支付國債的利息已超越國防開支。根據美國經濟分析局(BEA)數據,2024財年國防支出為1.107萬億美元,而聯邦政府的利息支出則高達1.124萬億美元。國會預算辦公室(CBO)採用較BEA更窄的國防支出定義,去年國防支出為GDP的2.9%;而扣除政府機構持有債券利息收入後的「淨利息支付」達到GDP的3.1%。反觀,1962年至1989年,美國國防支出平均佔GDP 6.4%,而債務利息僅為其三分之一,即1.8%。蘇格蘭政治理論家費格遜(Adam Ferguson)於1767年所著《市民社會史論》(Essay on the History of...

▌[黑膠集]漫畫家簡介政治漫畫家。畢業於香港中文大學藝術系。2007年起替報章及雜誌創作漫畫及插圖。其政治漫畫專欄《嘰嘰格格》於《明報》連載至今。出版作品包括《Hello World》,《Lonely Planet》,《大時代》,《新香港》等 。曾任教城大創意媒體學院及浸會大學視覺藝術院, 現定居英國。 ...