尊者達賴喇嘛在印度達蘭薩拉與百多名印度高中生見面,有環節讓現場信眾或參與者提問,提問者除了學生,還有小孩。一名小孩站在米高峰前詢問尊者,本來以為是甚麼人生問題,但小孩卻問:「Can I hug you? 」(我可以抱你嗎?)惹來哄堂大笑。尊者見小孩發問後眾笑,先是不明所以,用藏語問工作人員:「(小孩)說甚麼?」工作人員以藏語解釋:「尊者,小孩問可以擁抱嗎?」尊者仍沒會意,問:「甚麼?」工作人員第二次把問題翻譯成藏語:「小孩問可否擁抱。」另一名工作人員用藏語補充翻譯,但這次把擁抱一詞改用英文原字 hug:「小孩問可以...

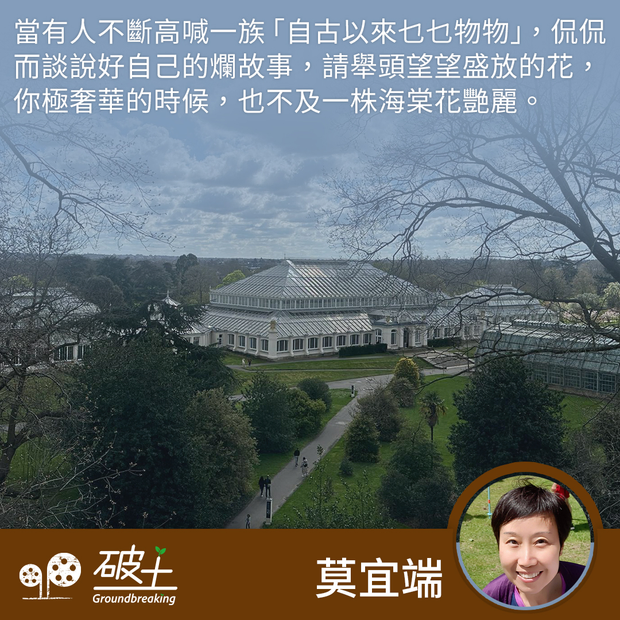

假期到倫敦以西的皇家植物公園(Royal Botanic Gardens, Kew)一遊,天朗氣清,賞心悅目。坐Overground線列車,越接近Kew,越多家長推著幼兒手推車上車,更有不少三代同堂的遊人,侊如在港的迪士尼線,相當熱鬧。Kew的面積相當於六個維多利亞公園,所以入園之後那管人多,也找到觀賞花草樹木的角落,美不勝收。植物園內櫻花盛放、鬱金香花期近尾聲,固然到處都是打卡位。但Kew背後,包含著多少人們靠植物爭權積富成名的故事,對我而言更加引人入勝。還記得有一年停工遊學再臨倫敦,讀的碩士課程是殖民地研究。有時借著去國家檔案館National Archives找文獻做功課之名,就會乘機走入Kew轉一圈,當然不純粹為看花。因為殖民地的擴張,令英國在印、非、東南亞成立大大小小的皇室植物園,連香港彈丸小島也有動植物公園,就可知其欲採集有經濟價值的植物,加以研究、培植於版圖各處,鞏固政經實力。到今天,不用寫論文,但政治與植物的關係如此豐富,轉成一個又一個小故事給丈夫和豆丁講解一下,其樂無窮。Palm House與Crystal Palace一入園區,映入眼簾的是棕櫚屋Palm...

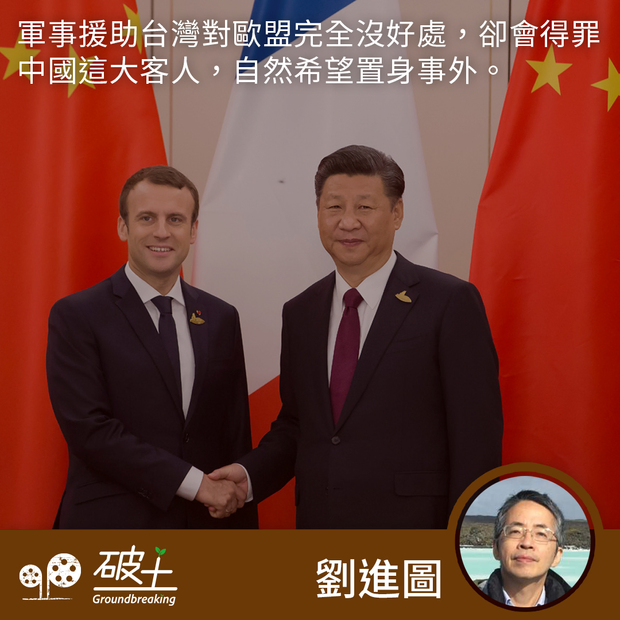

過去一周,較矚目的政經新聞有三則,其一為法國總統馬克龍與歐盟委員會主席馮德萊恩聯袂訪華,一個獲熱情接待另一個則遭冷遇;其二為大陸一連三日發動軍事演習包圍台灣,報復台灣總統訪美獲眾議院議長麥肯錫會晤;其三為香港女子冰球隊於世錦賽歷史性摘金,這是在男子隊播錯國歌、冰協遭建制強烈批評後的突破,難能可貴。馬克龍與馮德萊恩訪華法國總統馬克龍於4月5至7日到中國進行國事訪問,歐盟委員會主席馮德萊恩同行,與中國國家主席習近平及總理李強,於4月6日下午進行中法歐三方會晤。但除了這個官式會晤,馮德萊恩並未獲其他高規格接待,甚至入境也只是使用普通旅客通道,與馬克龍明顯有別。馬克龍獲中方安排紅地氈歡迎、國宴款待、閱兵和禮炮儀式,並由習近平陪他一起出席記者會,又安排他去廣州中山大學參觀,沿途獲民眾及師生夾道歡迎,習也親自去廣州與他再作非正式會晤,並設晚宴款待。這種冷熱有別的對待,傳遞了重要的外交信息。其實,在訪華行程前,馮德萊恩與馬克龍就已明確了兩人的分工角色。馮德萊恩飾演黑臉反派,公開批評中國的烏克蘭停火建議沒要求俄羅斯退出烏國領土,又強調歐盟在保護尖端科技上應有一致立場,不能被中國分化,要防止敏感技術落入中國之手;馬克龍則一面倒替中國講好說話,肯定中國在國際事務上的貢獻,希望在多個領域擴大法中經濟合作。中國對這個分工看得很清楚,也就設計了黑白分明的兩套待遇,評論者說北京刻意分化法國與歐盟,讓馮德萊恩在媒體眼中成為輸家,這故然是事實,但也可以說是中國順應法歐取態有別的自然反應。儘管待遇有別,中國還是在馮德萊恩訪華時提出了一份新的中歐經濟合作協議,對法國更安排了高規格的中法企業家會議。由此可見,北京向歐盟和法國發出的信息很明確,就是不要理會美國發動的對華制裁,不要跟從美國限制對華輸出尖端科技產品(例如高端芯片),這樣才可持續在中國龐大的內銷市場分一杯羹,獲得中國熱情款待。歐盟各國對這信息會如何回應?答案取決於美國施壓的力度大小,美國畢竟是北約的首領,在國防事務上處於領導位置,出於國防安全的對華限制,歐盟國家很難獨自行事。但與軍事無關的領域上,例如汽車生產及銷售、電力及環保等工業設備,歐盟諸國是絕對不會放軟手腳的,尤其當美國電動車領頭人馬斯克親自去中國,啟動大型超級儲能設備工廠,歐洲企業怎能不眼紅?那怕是軍民兩用的核電,法國看來也是堅決要對華出口的,美國用什麼理由來阻止?在這場歐美分化對華各取所需的戲碼中,利益受損的可能是台灣。這是由於馬克龍離開中國後,對媒體表示歐盟不應捲入中美衝突,不值得為台灣問題派兵,這個表態剛好在中國策動對台軍演之際出現,加倍受國際注目。對歐盟來說,台灣位處遙遠,與烏克蘭截然不同,軍援烏克蘭是為了切身利益,阻止俄羅斯向歐洲擴張勢力,但軍事援助台灣對歐盟完全沒好處,卻會得罪中國這大客人,自然希望置身事外。而且,假如台灣受到軍事打擊,台積電的芯片生產停頓,歐洲製造的芯片就可以稱霸市場。對美國來說,中國取代俄羅斯,成為軍事及經濟上主要競爭對手,這已是無可爭辯的事實,而且在未來十至二十年恐怕都不會改變,因此不論是拜登的民主黨,或是麥肯錫的共和黨,都採取了聯台制中的策略,一面增加對台軍售及軍事訓練援助,一面提高官式會晤規格,突顯美國軍事保護台灣的決心,意圖令中國不敢啟動台海戰事。因此,不論歐盟如何不情願,美國都會繼續推進其圍堵及箝制中國的大戰略。大陸一連三天對台軍演關於這次一連三天的對台軍演,不少評論者指規模稍遜於去年八月佩洛西訪台後的軍演,但值得注意的是,這次北京出動了山東號航空母艦,遠至台灣以東海域,在航母上出動了至少120架次飛機,演示了包圍整個台灣島進行攻擊的謀略和實力。與過去主要靠導彈穿越台灣上空有所不同,從包圍台灣這個象徵意義來說,今次軍演較上次更進一步,信息強度絕不亞於上次。不過,美國也擺出了強硬的回應姿態,安排米利厄斯號導彈驅逐艦駛進中國南沙美濟礁對開海域,明顯是挑戰中國對這海域提出的領海主權主張,警告中國不要只顧針對台海,忽略了東海有日本、南韓,南海有菲律賓、越南等國家,都是美國軍事上的同盟,或者與中國有領土爭端,中國很容易後欄失火。減少對美元倚賴另一點值得注意的是,馬克龍發表的親華言論中,除了冷待台灣,另一點是呼籲歐盟國家減少對美元的倚賴。過去一段時期北京大力策動主要貿易伙伴(如俄羅斯、巴西、東盟等)放棄用美元作雙邊貿易結算,改用本國貨幣與人民幣直接結算,這是要削弱美元作為世界主要流通貨幣的地位,令美國無法恃著無限量印美鈔的實力遏制中國。對歐盟來說,國際社會減少對美元倚賴,等如歐元地位相對提升,這符合歐盟自身利益。不過,中國實施這個打擊美元地位的戰略,會對香港產生負面影響,因為港元長期與美元掛鈎,聯繫匯率已成為香港國際金融中心的重要基礎,保證了國際資金可以一美元兌七點八港元的水平自由進出。一旦美國決定對中國的貨幣戰予以還擊,港元可能遭遇池魚之殃,只要美聯儲發表不支持港元的言論,國際資本市場對港府能否堅守聯匯制度就會有懷疑,資金就可能離開香港,這是中美角力下一個可能產生的風險,屆時港元可能被迫改為與一籃子貨幣掛鈎,籃子裏會有許多與中國友好國家的貨幣。播錯國歌風波香港在中美對峙的動盪局面中,可以做什麼來自保?這是一個很值得特區政府思考的課題,但現階段香港特區政府的注意力並不在此,它更多關注的是北京的信任,以及適應改由黨中央直管的港澳辦,保持政治正確是港官的首要考慮。這個政治取態,在許多小事上都自然流露。例如,香港男子冰球隊二月在世錦賽得第三名,特區政府本應表達祝賀,但因為主辦方不慎播錯國歌,政府便聯同港協便對冰協大興問罪之師,把冰球運動員的努力成果一筆抹殺,不願聆聽冰球隊的解釋,以致冰協被迫發出對抗式聲明。最難得的是,冰協屬下的冰球運動員們在這樣蒙冤受屈的艱難境況下,並沒有氣餒或自暴自棄,女子冰球隊仍然發揮出運動員的專業精神,在比賽中全力以赴,最終憑實力取得史上第一塊金牌。領隊在比賽前一再複查,也發現了主辦方為何播錯港隊國歌。領隊一早將存有國歌的記憶棒交給主辦方的職員,但這職員並沒有與負責播國歌的職員交接,播歌人自行上網搜查,再次因為谷歌搜尋器沒把國歌置頂而犯錯,證實了錯誤與港隊職員或運動員無關。其實,港協或港府只要保持冷靜,願意與冰球隊共同查找錯誤來源,就可以發現和避免,不用與冰協互相批評,既丟香港人臉子,又令香港運動員心寒。冰球事件還有一個小插曲,前財政司長曾俊華在女子冰球隊摘金後,發表短文讚揚球隊表現,附帶評論港府近月積極提倡香港成為家族財富管理中心。他説其實那些什麼中心的主張多數不切實際,因為香港能夠發展成為什麼中心,不是政府由上而下引領達成的,政府只要把保障投資的環境做好,制訂具吸引力的稅務法規,並維持香港一貫的生活方式,投資者自然會來,家族財富管理辦公室自然會增加,這個法則不單適用於香港,也適用於大灣區。大灣區如果能夠率先使用香港法律制度,來保障國際投資者,自然就能吸引外資進駐。這個大膽的提議,突顯了香港雖然細小,卻蘊藏巨大的能量與優勢,問題只是決策者是否懂得珍惜運用。▌[ 守望]作者簡介劉進圖生於香港,七零年代入讀善導小學和九龍華仁中學,學會追求良善、自由和責任。八十年代初進香港大學唸法律,思考社會公義。八十年代末加入新聞行業,先後任職於《信報》及《明報》,切身體會「無信不立」、「兼聽則明」。2014年2月遇襲受傷,病榻上總結心願:「真理在胸筆在手,無私無畏即自由」。

3月底到了日本大阪,適逢櫻花盛開。相信每天被拍攝的櫻花有成千上萬,在櫻花下賞花的朋友也無數,但這是我第一次幸運的遇上這難得機會。這輯相片不是很特別,類似的大家可能看過不少,重要的是拍攝相片的我當時在場,是我在大阪花見的體驗。花見(はなみ,Hanami),是日本人賞花的習俗,尤其是指賞櫻花。每年此時,盛放櫻花下全家大小、年輕愛侣、好朋友在休憩、嬉戲、或野餐,盡情享受每年只有這幾天的盛會。這是太平盛世無憂的生活,是大自然給我們的恩賜。 ▌[相印集]作者簡介張燦輝,香港中文大學哲學系退休教授,相信哲學不是離地、不在象牙塔之中,對世界有期望;改變不一定成功,但至少嘗試理解和批判。已到耄年,望在餘生仍能享受自由民主,並欣賞文化與大自然。 ...

凌漸: 其實是我要感謝你,世上有許多問題,不得不問,問又如何?不過發發牢騷而已,難得你給我這大半生我從未有過的空間。自大學畢業落入蜘蛛網中,一去何止三十年,多少問題,都付生活中,沉埋蒿萊,我看到堅持認真生活的人,走到最後,問題總比答案還多,直至問者或答者其中一位舉手放棄為止。 八十、九十年代的我,正如你形容的模樣,前途和生命都不是掌握在自己的手裡。快轉至千禧年代,無力感蛻變成習慣性失助,更甚者,一種集體感染的一生不可自決,我也不免。想起中六當年的國文老師教過,窮則獨善其身,實行起來,其實是習慣性恐慌抓住所有還能抓住之物。於我是在牀上讀牀下底的藏書,於朋友是在桌上作曲給下面的抽屜欣賞,於鄰居是散盡積蓄換得三百杯酒一晚飲完。隨著兼濟天下的理想越來越不可及,自身之善也很易隨時間變質。 猶太人在集中營前排隊 你在德國許久,不知有沒有人跟你談起這個問題:探討德國人如何以超乎人性的服從和秩序運行集中營的人眾多,卻沒甚麼人探討為何當時的猶太人以超乎想像的服從和秩序進入集中營。...

雲渺渺,水茫茫。征人歸路許多長。相思本是無憑語,莫向花箋費淚行。這年頭的移民浪潮,不少人離開自己的故鄉,搬到另一個國度。搬家,從來都是一個重新面對自己生活,去與捨的過程。但如若在你離開時只能帶上一個盒子,你又會放進甚麼?在我離開香港之時,我只能帶上35KG的行李。收拾行李那晚,我一邊擔心著警察隨時上門敲門,一邊站在28吋行李箱前躊躇不已。對於流亡是怎樣的一回事,我毫無概念,只感到這兩個字重重壓在心頭。我惟有將這當作是一次長遊,或出於港人愛旅遊的特性,才成功逼使自己本能似的把衣服和日用品收拾好。唯獨這一次,我深知是一趟一去不返的旅程。很快我就把半個行李箱填滿,我繼而環視屋內四周,看著那年生日他給我送上的乾花、第一次獨遊蒙古時買下的棋盤、在深水埗某間二手小店找到的古董檯燈。這些我都沒可能帶上,但同時亦留不下,因為在我離開後,家的租約亦會隨之中斷。在無預兆和迫切的逃離中,獨居的我沒有時間與空間安置這些物品——這代表著我要將行李以外的全屋家品分置給朋友,甚或捨棄。「分身家」很多東西還可以再買,但盛載記憶的物品不可復有。於是,我從衣櫃底取出多年的「寶物盒」,把友人寫給我的卡、明信片和寶麗萊全都塞進行李箱。敏感的資料,我點起火逐張逐張銷毀,最傳統的方法最安全。我還以為這只會是在黑社會電影中出現的情節。其餘的家品,我貼上了一張張memo紙,上頭寫上不同朋友的名字,望為珍重之物找到新的主人。帶走的還包括獄中友人們寫的信件。如此一別,隔著國家與高牆的距離,我不知再見會是多少年以後,信件會是我們僅剩的連結。我甚至害怕萬一自己在出境時被捕,信件會被連帶充公,而漏夜把信件一頁一頁複印,只帶上複印本。看著信上的筆跡,不禁慨嘆這年在朋友陸續入獄之後,一直替他們處理退租和整理物品等後續事,我還常在探監時故作輕鬆地向他們笑言,在「分家產」的過程中我取得了甚麼戰利品。當初從他們家裏拿到的,現在又將連同我屋內的一切被「分身家」,實在唏噓。擁有的不是人與物那晚絕望與孤獨感彌漫整屋,我似是在回顧自己出生至今走過的痕跡。我整夜沒睡,一直收拾至清晨的陽光灑進屋內。貼滿整屋的粉色memo紙,隨著窗外吹來的風飄揚,一陣蒼涼。最後,我把床頭的毛公仔用一層層保鮮紙包裹(公仔也要防疫😷),決定抱著它上機,作我流亡路上唯一的陪伴。萬般帶不走,我跟曾努力累積的一切告別。25年的人生,濃縮成一個行李箱。移民,或還有新的生活可期待;流亡,卻不知去向何處,看不見未來。離開後的一段時間,我只感到事業、朋友、愛情、物品,什麼都留不住,喪失了生活的所有。生不帶來,死不帶走。一場突如其來的斷捨離,也讓我領悟了我們擁有的從來都不是一件物與人,而是與那人那物共處的時間。當你全然投入,你就全然擁有。曾在香港歷過的每個偶然與剎那,讓我擁有了一個記憶豐盛的世界,在無常中成心中的永恆。▌[尋庇護]作者簡介過著流亡生活、前景未明的在英尋求政治庇護者或他們的過來人,透過綠豆的破土——這塊自由土壤發聲,以專欄「尋庇護」講述自身的故事、申請政治庇護時遇到的種種程序上、生活上的經歷。

過去一周,較矚目的政經新聞有數則,包括台灣總統蔡英文訪美、台灣前總統馬英九去中國內地祭祖、新加坡總理李顯龍與習近平會晤、美國前總統特朗普被紐約州刑事檢控,以及香港的遊行實施新規定,參加者須佩戴主辦方預備的識別標誌及不得蒙面。 蔡英文與馬英九 蔡英文訪美與馬英九訪內地由於同一時間發生,媒體上有不少評論把兩件事拿來比較,但若從實質影響的角度看,蔡英文訪美的政治影響遠遠大於馬英九祭祖。首先,蔡英文是現屆台灣政府領導人,馬英九則是已卸任多年的在野國民黨前領導人,兩者在台灣島內的政治影響力相距甚遠。其次,馬英九這次訪問內地的立論仍是建基於逾三十年前的兩岸談判成果,即所謂九二共識,指兩岸同屬一中。一中各自表述,在台為中華民國,在大陸為中華人民共和國,這個表述在台灣的支持已淪為極少數,在內地也甚少被提及,內地年青一輩許多根本未聽過。其三,當前主導兩岸關係走向的其實是中美冷戰關係,蔡英文訪美獲國會眾議院議長麥卡錫會見,屬政治高層接觸,勢必刺激北京作出強烈回應,因此受到海峽兩岸及國際社會高度關注。 由於本欄發表的時間與蔡英文會見麥卡錫極為接近,而截稿時二人尚未會晤,只能從事前各方透出的政治風聲,作兩點初步的判斷,進一步的分析則要留待下周。 第一點判斷是,北京的反應可能不亞於上一次眾議院議長佩洛西到訪台灣,其可能採取的報復措施,包括以軍機及軍艦繞台呈圍堵姿態,也包括以軍機穿越台灣領空以示有能力武力統一;另一選項是《明報》一則報道提及的、以「電子戰」癱瘓台灣某個軍事目標。佩洛西與總統拜登同屬民主黨,她打破傳統禁忌以議長身分親身到台灣,政治震撼力巨大,但畢竟是白宮挾台制華政策的延伸,但麥卡錫是共和黨人,其以議長身分接待過境美國訪問的蔡英文,表面上不及佩洛西親自去台灣那麼富象徵意義,但會晤傳達了提升美台關係已變成美國兩黨共識,這一點對北京的刺激恐怕更勝於佩洛西的突擊出訪。 另一點判斷是,不論北京反應措施如何強烈,現階段中美之間還不會爆發軍事衝突。台灣問題的熱度雖在上升,但仍未達到熱戰的臨界點,主要理由有兩個,其一是北京尚在備戰階段,現時國策焦點是走出新冠疫情及西方圍堵造成的困局,恢復經濟增長動力;其二是來年便是美國總統換屆之年,共和黨熱門人選、佛羅里達州州長德桑蒂斯對軍援烏克蘭相當冷淡,對派兵捍衛台灣也很有保留,反映共和黨若入主白宮,在出兵海外問題上或許有別於拜登。北京如果部署攻台,等到大選之後可能遇上黃金機會,因此美國軍方將領也認為,台海戰事最早可能在2025年發生。...