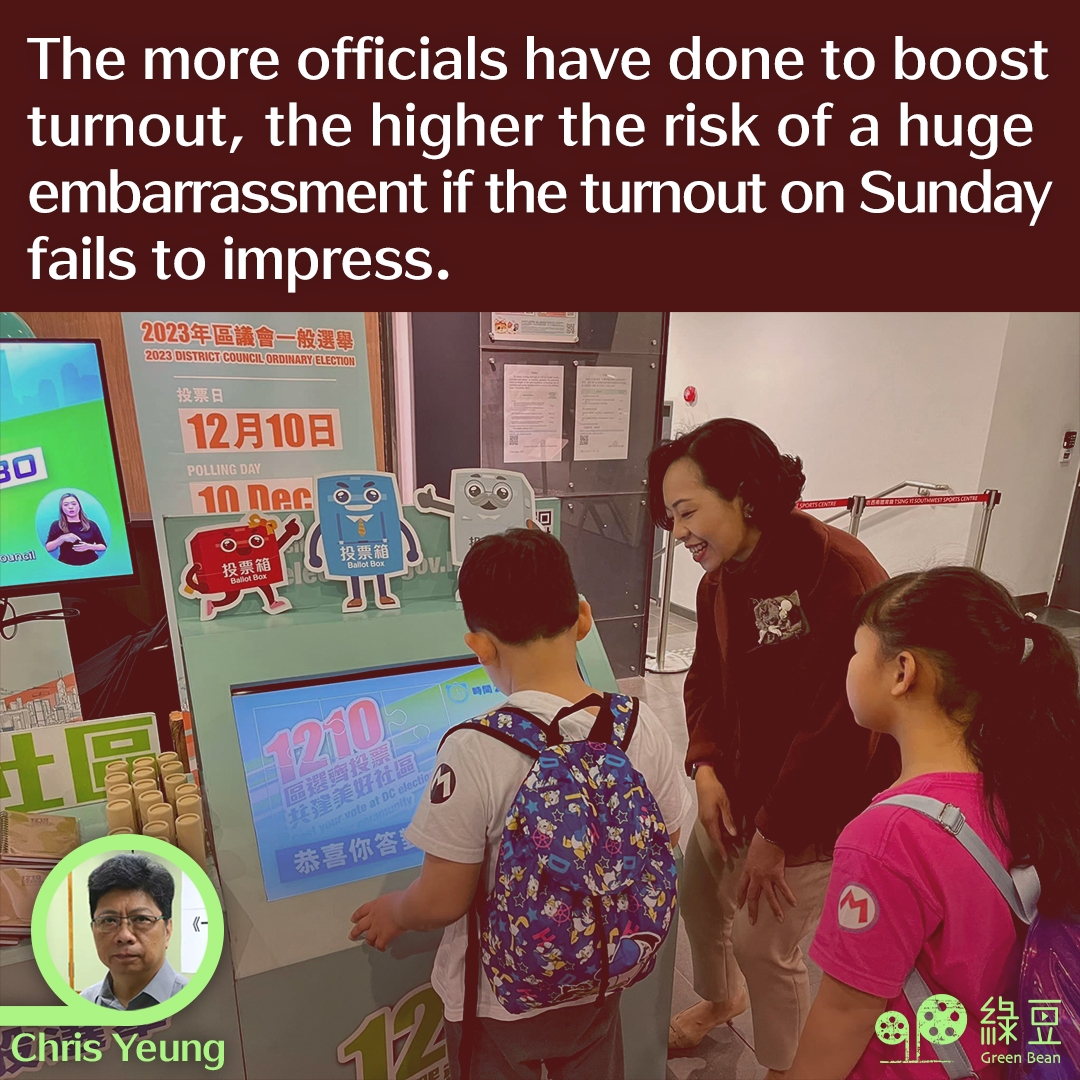

With the city’s pan-democrats being eliminated from...

大自然的樹是不同層次的綠和棕色,黑白攝相將樹呈現的是強烈對比和質感,相片中不是平常感知的樹木,而是抽象的圖像。這再一次説明攝相不是將現實重現,而是將面前的景象轉化成另一種視覺經驗。現實世界永遠看不到黑白樹影。 ▌[相印集]作者簡介張燦輝,香港中文大學哲學系退休教授,相信哲學不是離地、不在象牙塔之中,對世界有期望;改變不一定成功,但至少嘗試理解和批判。已到耄年,望在餘生仍能享受自由民主,並欣賞文化與大自然。 ...

▌[黑膠集]漫畫家簡介政治漫畫家。畢業於香港中文大學藝術系。2007年起替報章及雜誌創作漫畫及插圖。其政治漫畫專欄《嘰嘰格格》於《明報》連載至今。出版作品包括《Hello World》,《Lonely Planet》,《大時代》,《新香港》等 。曾任教城大創意媒體學院及浸會大學視覺藝術院, 現定居英國。 ...

雖然隻身來到英國,但是很慶幸在這裡遇到很多很多很好的朋友,大家互相支持。其中在香港人的活動中,我也重遇了一些中學及大學的朋友,而最令我驚喜的是我,可以在這重遇我中學的小師妹。小師妹在高中時候已到美國讀書,然後於大學攻讀電影,畢業後成為了一位出色的攝影師及導演,我一直都很羨慕她的工作,並以她為榮。我在中學時期都有想過讀電影,因為我覺得電影是一樣很有力量及感染力的媒體,可以傳遞很重要的訊息及價值,影響到每一位的觀眾,甚至可以進入大家的內心深處。不過我覺得自己沒有太大的潛質去做電影,最後反而選擇了做一名社工,成為助人專業,接觸生命的故事,與他人同行。不可思議的重遇我已經有一段長時間沒有跟師妹接觸,真的沒有想過可以在英國重遇她,在香港市集一看到這樣熟悉但又十多年沒有見過的臉孔,我忍不住尖叫,衝向她,然後抱著她,我們都覺得這樣的重遇很不可思議,很開心,很驚喜,亦很感動。師妹經常往來英國,在這裡拍攝香港人移居英國的故事,我們有更多的機會一起相處,一起傾訴,分享這些年來的經歷及故事,了解大家的心路歷程。師妹會約我聊天、為我煮甜點、一起去集會遊行,甚至陪我去覆診抽血,一起去見律師,幫助我並給予意見,陪伴我於這段尋求庇護的日子,一步一步向前努力,我真的很感恩。前路的確有很多不明朗,但上天在很多困難的時候都為我送上不同的小天使,還有滿滿的愛和鼓勵,我真的很是幸運。願我身邊的人都平安順利,大家加油!▌[尋庇護]作者簡介過著流亡生活、前景未明的在英尋求政治庇護者或他們的過來人,透過綠豆的破土——這塊自由土壤發聲,以專欄「尋庇護」講述自身的故事、申請政治庇護時遇到的種種程序上、生活上的經歷。

我們對中世紀的英國(Medieval England)未必很有認識,但總聽過約翰王(King John)這個名字。被人記得有兩個方法,一是做大好人,一是做大壞蛋。後者成功機會較高。 但問題是,約翰王真的這麼差嗎?他做過什麼? 我們也未必立即拿歷史書來研究,反而很快地用兩個關鍵詞「固定」了對約翰王的理解︰一是羅賓漢,二是大憲章(Magna Carta)。...

兩個人移民,大多數想像是一對夫婦的組合。我遇到的二人家庭,除了夫婦,還有父子、父女、母子及母女,這些組合的出現也有著不同的原因。有的原因也是很簡單,家中誰想移民,就一起出發,不想走的便繼續留在香港生活,就這樣簡單的決定。Michelle 的媽媽很想離開香港到外地過新生活,但爸爸及妹妹卻不願意離開, 結果順理成章,Michelle跟媽媽一起移民去了。Michelle說:「就算媽媽不走,我也會自己離開,既然她想走,我又覺得一齊走也是好事。」在準備離開的時候,大家也沒有想太多,爸爸只是說他會考慮過幾年或會過來,著Michelle先跟媽媽一起出發。 至於妹妹,只是覺得沒有必要離開,不想改變也不要改變。我見到Michelle的時候,她已經來到英國約一年有多,生活已經上了軌道,但跟媽媽的關係卻愈來愈差。 Michelle 說:「我覺得自己好像被困住,我不想照顧媽媽,但我知道沒有我,她一定搞唔掂。」我鼓勵Michelle邀請媽媽一起出席面談。 最初Michelle怕媽媽不接受,結果媽媽卻欣然答應。角色上的改變她們一起到來,媽媽說:「我有很多說話想跟Michelle說,只是不知道怎樣開口,每次想講的時候,她又好像不耐煩,我也不敢多說。」媽媽這樣一說,Michelle便無名火起:「我哪有不耐煩,你問來問去也是同一個問題,我覺得要照顧你,很大壓力。」媽媽隨即回應:「我又沒有要你照顧,我自己應付得來。」Michelle即時放棄不想再說下去。我問她們的關係從哪時開始變成這樣子。媽媽說:「在香港的時候,我是自己去買餸,照顧大家的起居飲食,來到之後,英文不好,很多事也要Michelle幫忙才可以做得到。我不想靠她,結果卻愈要依賴她。」Michelle的媽媽從一個照顧者的身份,一下子變成了要被女兒照顧,當然感到很不自在;Michelle則由被照顧者,變成要照顧媽媽。大家在角色上的改變,在未適應的同時,感到不知如何面對,也令雙方關係緊張起來。...

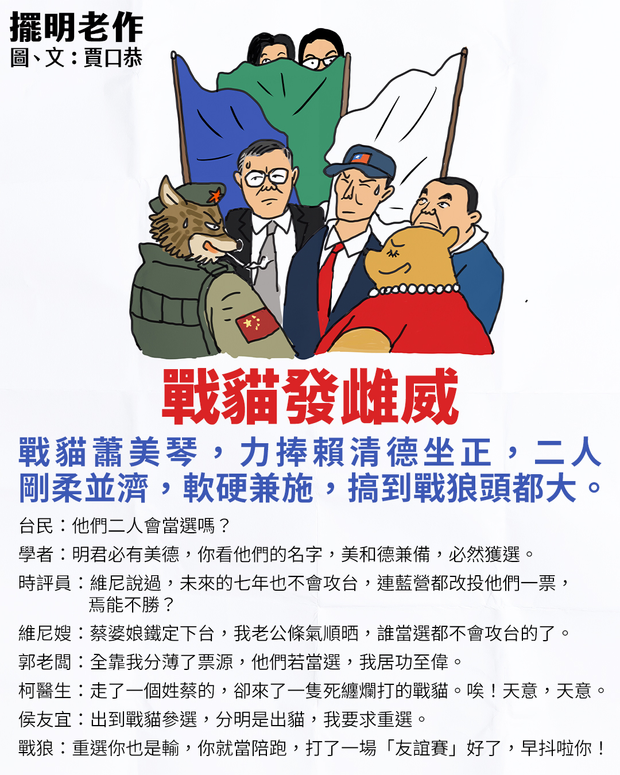

戰貓蕭美琴,力捧賴清德坐正,二人剛柔並濟,軟硬兼施,搞到戰狼頭都大。 台民:他們二人會當選嗎? 學者:明君必有美德,你看他們的名字,美和德兼備,必然獲選。 時評員:維尼說過,未來的七年也不會攻台,連藍營都改投他們一票,焉能不勝? 維尼嫂:蔡婆娘鐵定下台,我老公條氣順晒,誰當選都不會攻台的了。 郭老闆:全靠我分薄了票源,他們若當選,我居功至偉。...

不少人經常強調自己密碼很強,獨一無二,以為萬無一失,可是其密碼連帳號早在公海,賊人有機可乘。例如,谷歌的保安做得好,然而有人在另一個保安流流的網站用上同一登錄資料,結果網站被駭,別人順藤摸瓜,用著相同資料,登入了谷歌電郵。 你的電郵登記過的服務有被駭過嗎?要查找也不困難,推介兩個網址: 網站一,https://threatcop.com/email-hack-checker 網站二,https://namescan.io/freeemailcompromisedcheck 使用方法非常簡單,輸入電郵地址,即能看到曾否出現在過往大大小小的資安事故洩漏清單中,甚至可用此間接方法查看與該電郵相關的網站,但願沒有讓人尷尬的連結。大多正常使用的電郵地址,用上幾年後總有機會出現在被駭資料庫,若有發現也不用擔心,只需更改密碼,切忌重複使用同一密碼。推而論之,此法也能間接驗證某電郵是否老用戶。 電郵替身(Email Alias)...