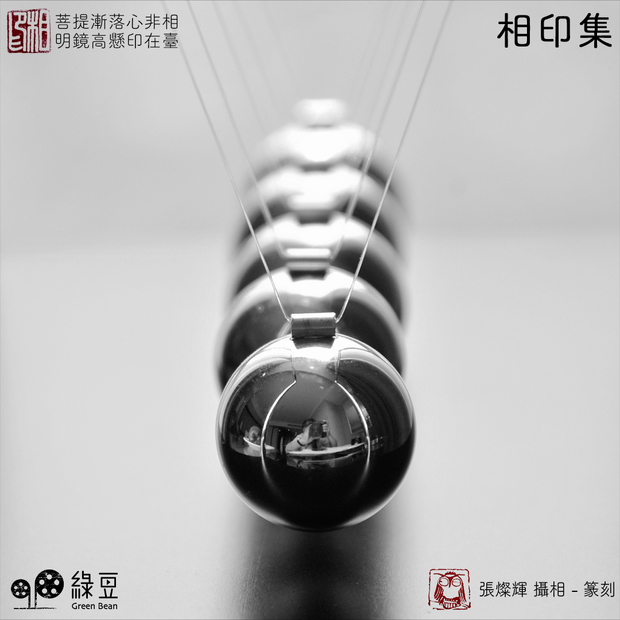

手機拍攝是革命性的改變。幾十年前拍攝需要知識和技術,但現在每人一手機,每天可拍攝無數影像,不用沖洗底片和打印,即時可看到剛拍攝的相片。每個人都是「攝相師」。其中具革命性之一的,是自拍照(selfie), 傳統攝相拍攝者在相機後面,自己本身不在前面,因此也不在相片中。但手機自拍照可以將拍攝者也放在拍攝對象中,拍攝者和被拍攝都可以在同一相片中。我這輯相也是自拍照,但不是以手機模式的,而是拍攝我面前的窗戶或鏡子,將我作為拍攝者反映在鏡頭內。相片中的我似在前面,也同時在後面。「我」是主,亦是客,主、客同時出現在相片內。這樣,便是一種鏡中像,和手機的自拍照便不一樣了。 ▌[相印集]作者簡介張燦輝,香港中文大學哲學系退休教授,相信哲學不是離地、不在象牙塔之中,對世界有期望;改變不一定成功,但至少嘗試理解和批判。已到耄年,望在餘生仍能享受自由民主,並欣賞文化與大自然。 ...

▌[黑膠集]漫畫家簡介 政治漫畫家。畢業於香港中文大學藝術系。2007年起替報章及雜誌創作漫畫及插圖。其政治漫畫專欄《嘰嘰格格》於《明報》連載至今。出版作品包括《Hello World》,《Lonely Planet》,《大時代》,《新香港》等 。曾任教城大創意媒體學院及浸會大學視覺藝術院, 現定居英國。...

我在香港一直都需要看醫生覆診及抽血,已經維持了十多年,感恩過程一直都算順利,病情沒有特別惡化或復發的情況。在台灣時,我已經嘗試看醫生拿藥,因此在到埗英國之後,沒有太大的催逼去看醫生覆診,可以繼續自己服藥就可以了。但藥物始終會有吃完的一天,我需要再看醫生取藥。很感恩是,我向GP提出後,大約等待了兩個多月便可轉介我到專科,讓我可以繼續抽血及取藥。 但好景不常,我的抽血報告突然不合格,顯示的數字平時是「綠色」,但現在變成「紅色」,表示我的白血球偏低,我需要暫時停止服藥。但停藥對我的身體及情緒精神狀況都有很大的影響,甚至會令我有復發症狀。那段時間,我需要每天抽一次血,直到化驗報告滿意、數字轉由「綠色」為止。 為此,短短幾個月我便抽了十幾次血,抽到人都灰心了。我一直期待驗血報告連續兩日都合格,代表我可以再服藥,因為這藥物對我很重要,這十多年每天都要靠它正常生活。 醫護人員的隱瞞 我努力堅持下,終於得到第一次的「綠色」報告,尚欠一次「綠色」就代表我可以回復正常服藥了。但到第二天,當我滿心歡喜去見醫生及聽報告時,診所卻說我搞錯了,並沒有驗血報告,要我繼續抽血。我的情緒也被嚴重影響,明明前一天診所才致電我及確認醫生預約,我苦苦追查下,與醫護人員對質,才得知我前一天的抽血樣本不見了。 我頓時晴天霹靂,完全接受不了醫護人員對我的隱瞞,還怪責我搞錯,而護士只強調我需要再抽血,看到我的情緒變差,更嚴厲地說如果我控制不到情緒,就會命令我立即離開。我真的很氣憤,覺得完全不被尊重及理解,但我只能再次抽血,期望血報告再次正常,期望血樣本真的可以好好送去化驗……...

Half term有點時間,終於可以一訪狄更斯(Charles Dickens)的故居。在羅素廣場(Russell Square)地鐵站下車,沿途漫步也見不少名人故居,比如有《小飛俠》(Peter Pan)的作者詹姆斯·馬修·巴利爵士(Sir J.M...

原本的四人家庭,但走的就只有Amy及分別14歲及10歲兒子,丈夫Raymond決定留在香港多賺幾年錢再算。Raymond先跟Amy及兒子一同來英,打算讓大家安頓下來,一個月後才回港工作。 以為一切會很順利,但大兒子在區內遲遲沒找到學校,小兒子找到學位了,但學校距離屋企需約15分鐘車程,Amy不懂駕駛,只好由Raymond 接送; 同時間,租住的地方不是太理想,好像不太安全。 Amy的焦慮愈來愈強烈,怕Raymond一走,自己應付不來。 雖然Raymond已經很努力,希望盡量處理好所有事務才離開,但這裡的生活步伐,急也急不來。 轉眼間便要回到香港去。丈夫被排在外10個月後,找我幫忙的是身在香港的Raymond。他說:「我有點不安,太太已不太跟我提她在那邊生活的情況,我問她,她只說我不在這邊,問來有甚麼作用。...

周庭被罵誠信破產,可恥瞞騙,有負政府的寛大......史實可證,逃亡也有其正能量。● 孫中山曾多次逃亡自保,留有用之身,做有益之事,結果滿清先國父而逝,追捕令亦成廢紙。孫中山回故土建立中華民國。● 大陸人民投奔怒海,也是自保的行為,並不可恥。● 香港新華社社長許家屯,亦是逃到美國自保。他很幸運,沒被終生追捕,但至死他也不回鄉。● 二萬五千里的「長征」,其實也是逃亡求自保,若譏諷周庭可恥,莫非是指桑罵槐?● 在加國讀書,若每三個月去警署報到一次,一年來回飛四次,落機直奔警署,隨即回身撲返加拿大上課,金錢和精力難以負擔,更沒法專心讀書,棄保求自保是理所當然。 ...

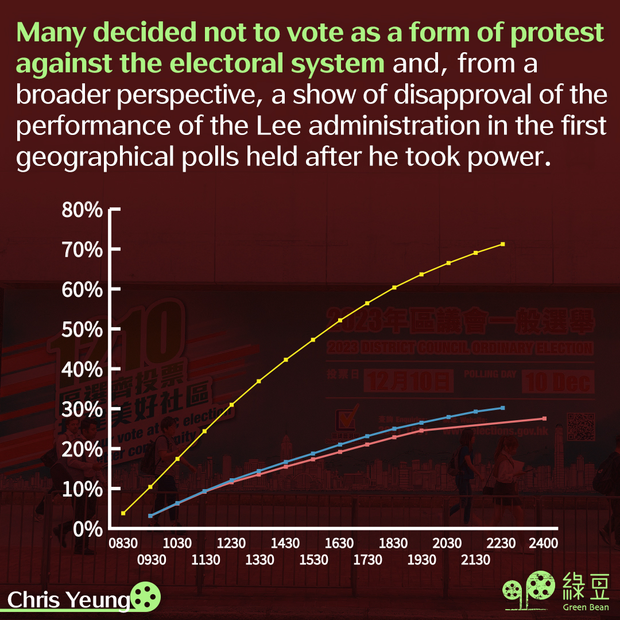

過去一周,較矚目的政經要聞有三則,其一是國際評級機構穆迪把中國的主權信用評級展望,從穩定下調為負面,同時把香港、澳門,以及多家中國銀行、保險公司及大型科技企業的前景展望,悉數調整為負面,向國際投資界敲響了中國經濟的警鐘;其二,香港特區政府宣布為了在尖東興建國家建設成就展示館,須搬遷及重置科學館至沙田,以取代在沙田的文化博物館,此事連同上環見山書店因神秘人投訴屢遭執法調查被迫結業,敲響了香港本土文化的喪鐘;此外,區議會選舉投票率在當局大力催谷下仍創出歷史新低,突顯了香港市民厭棄新的選舉制度,以不投票來宣洩對當前政治現實的不滿。穆迪降評級展望穆迪下調中國信用評級展望,投資界並不意外,畢竟中國疫後經濟復蘇無力,出口、消費和投資三大增長引擎都失去動力,地產市場泡沫爆破更引發巨額債務風險,樓市股市皆持續低迷,資金不斷出逃,這些明顯的經濟危機信號,在過去半年反復出現,評級機構很難視若無睹,繼續維持展望穩定的評級。然而,在當前中國只准唱好的政治氣氛下,穆迪的降級決定不管有多強的事實依據,仍會被攻擊為西方評級機構惡意抹黑中國的舉措,為此穆迪在發布降級決定前,知會機構員工留在家裡工作,以免回到辦公室遭受滋擾,甚至像某外國盡職審查機構那樣,被執法當局上門搜查,羅織罪證報復。穆迪這項過去罕見的防風措施,反映外資金融機構在中國境內營運殊不容易,唱好中國引進資金時當然順風順水,發出警示撤走資金時,卻隨時遭到百般刁難。這次穆迪讓外界知悉其防風措施,北京如果反應過度,甚或即時以執法手段報復,恐怕會觸發外資金融機構反彈,還會破壞習近平見拜登營造的中美友好氛圍,阻礙中國吸引外資重返內地穩定經濟大局,所以連日來中國官方對穆迪降展望的反應相對溫和。而金融市場則在觀望,中央在年底前會否再出台刺激經濟措施,以行動來反駁或扭轉穆迪預期的負面展望。因此,不論是香港與沙特加強聯繫(沙特未來投資倡議研究所在香港舉行亞洲首場會議),或習近平出訪河內,拉近中國與越南關係,都被外界解讀為北京致力穩住經濟大局的外交努力。然而,不管外交上如何成功,假如沒有明顯的財政刺激措施,亮麗的出口和投資增長數據,恐怕不能扭轉投資市場和評級機構對中國經濟前景的展望。文化博物館遭殺館香港要興建新的博物館展示中國建設成果,並不需要地犧牲香港原有的、人流量高踞前列的文化博物館,這次特區政府在沒諮詢、沒商量、沒選擇下,單方面公布將取消文化博物館,把其館藏拆散覓地方安置,其對外傳達的信息異常強烈,就是北京希望大力加強愛國教育,所以有了故宮博物館還不夠,還要把尖東科學館踢走,改為國家建設成就展示館,並把海防博物館改為主要展示愛國抗戰歷史的展館。但對於港人認同香港本土身分相關的博物館,例如以本地文化為主題的博物館,便要一筆勾銷,這明明是強化國家、弱化本土的意識形態主導下的政治決定,什麼李小龍、金庸、梅艷芳,統統要下課讓路。至於一眾政府部門巧合地齊齊密集巡視散處各區的獨立小書店,動輒開告票處分,刁難店主、職員和兼職義工,令無利可圖的小書店被迫結業,其政治動機也相當明顯,就是要令黃絲民眾少了聚腳的地方、少了散播自由主義思想的據點,方便政府主導的意識形態藉操弄媒體與宣傳佔據四方。香港作為兩岸三地最自由的文化之都已成過去。拒投票表達不滿在這樣高壓統治的專制氣氛下,不滿政府施政表現的民眾,可以怎樣表達不滿呢?上街遊行已經此路不通,政治團體怎樣申請也拿不到警方的不反對通知書,像社民連那樣想不申請便上街的,還未走上街頭便已被拘捕。在法定選舉的投票日不去投票,主動放棄行使公民權利,竟然成為了市民唯一可以用的抗議方法,向政府鋪天蓋地的投票動員宣傳說不,而即使這樣,政府也依然厚著臉皮宣告選舉成功。也許,對如今的特區政府而言,既然民主派已被摒於參選門外,親建制政黨又要經過中聯辦大力篩選,實際上最終獲准入閘的,已全部是獲欽點的「自己人」,落選的日後也會有安慰獎。所謂選民投票,其實和選賢與能已全無關係,只是一種表達政治忠誠的集體儀式,政府能夠順利動員約一百二十萬親建制核心選民再次出來,投這無可無不可的票,就足夠向北京交差——香港的愛國群眾力量並無減少,還會隨著內地移港人口增加而不斷增長,至於過往自由選舉年代的高投票率,已經毫無現實意義,誰還會在乎?▌[守望]作者簡介劉進圖生於香港,七零年代入讀善導小學和九龍華仁書院,學會追求良善、自由和責任。八十年代初進香港大學唸法律,思考社會公義。八十年代末加入新聞行業,先後任職於《信報》及《明報》,切身體會「無信不立」、「兼聽則明」。2014年2月遇襲受傷,病榻上總結心願:「真理在胸筆在手,無私無畏即自由」。

每次說到私隱或資安,經常聽到兩種回應。一是說:「你又不是違法,怕甚麼別人知道?」又或是說:「你又不是重要人物,誰有興趣知道你的私事?」 想起吹哨人斯洛登曾說過:「Privacy is the right to...