最初去旅行,大概會因錯過一些著名的必遊景點而失落,然後好像為了平衡這種失落,不知是自己想出還是受他人啟發,漸漸相信所謂錯過景點,是為行程留下一點「遺憾」。 然而為甚麼要為行程留下一點遺憾?原來是要「讓自己找到回來的理由」。最初認為甚有道理,就像「離開是為了回來」一樣滿有啟發,如今卻覺得文藝得陳腔濫調了,說出來都有點打冷震。 藏人沒進過布達拉宮 把錯過景點說成是遺憾,其弊端是先把景點定性為必遊,才會因錯過而失落。然而何謂必遊?不少「必遊景點」,甚至與當地人的認知相距甚遠,令人摸不著頭腦。以前有位馬來西亞朋友就問我,在香港有否去過某某園喝港式奶茶,甚至說:「沒有去某某園喝奶茶,等於沒來香港。」按此定義,我這個地道香港人,豈不等如沒來過香港?(但後來我也真的去他推介的茶記喝奶茶,味道算好,但對香港人來說絕不罕見。) 網上隨便一搜,總有所謂「必吃」推介,在拉薩時見過有「藏式火鍋」店,自吹自擂在招牌上打廣告寫不吃等如沒來西藏,但我的藏人朋友說他在拉薩出生成長,成年後才第一次吃到藏式火鍋。即使不談吃喝,有些旅客會因為買不到票進入布達拉宮而覺可惜,但其實不少藏人朋友多年以來都沒有進入布達拉宮,繞著布達拉宮轉經道而行才是朝拜的重點。 珍惜值得珍惜之緣份...

恭喜!賀喜! 喜上加喜最開心! 綠豆在大年初三有喜事!!!破土有新畫家加入,與其他農夫一齊落田耕種。 [狀態清寧]畫家簡介 隱姓埋名。人在野地流放,心為香港流淚。祈求一日香港團圓。 ...

「龍」是十二生肖中唯一虛構之物。華人視之為吉祥,對西方人來說則是邪惡,文化差異極大。《易經》乾卦便從龍開始:潛龍勿用。依孔子解説:「龍德而隱者也。不易乎世,不成乎名,遯世無悶,不見是而無悶。樂則行之,憂則違之,確乎其不可拔,潛龍也。」龍就好比君子的德行,在這紛亂時世,我們應該潛伏沉澱和反省,以靜待時機,不應輕舉妄動。這裡當然不是談易經的地方,潛龍勿用、見龍在田、飛龍在天和亢龍有悔,有深層的哲學意義。「龍」不單是吉祥物和生肖之一。今年是龍年,承《破土》編輯建議,將我有關「龍」的篆刻作品和大家分享。 ▌[相印集]作者簡介張燦輝,香港中文大學哲學系退休教授,相信哲學不是離地、不在象牙塔之中,對世界有期望;改變不一定成功,但至少嘗試理解和批判。已到耄年,望在餘生仍能享受自由民主,並欣賞文化與大自然。 ...

立春過後,便是農曆新年。這是第三年獨自過春節,因為所有家人都不在英國。此間不是華人世界,過年如過日,沒有什麼特別。當然英國有不少香港團體舉辦應節活動、年宵市場、年夜飯、團拜等等眾多的社交節目。我沒大興趣參加,事實上也沒人特別通知我這些活動。可能因此之故,最近被朋友稱我為「半隱者」。 這些節日當然對我有大意義。之前在太平自由年代,每一個有家庭的香港人,誰人不會在農曆年前後忙著種種賀年活動。小時候祖母年廿七搓麵粉做煎堆油角;還在香港的日子,妻女和媳婦花幾天時間,將幾十斤白蘿蔔變成幾十盤蘿蔔糕的繁忙日子,仍歷歷在目。這些時光已離我遠遠了,自願流亡的人,便要承受離鄉別井,無家自由之苦。 勞師的字謎 忘了是哪一年,可能也是龍年吧,拜年時業師勞思光先生出了一字謎: 「二龍分守,一現一隱」 猜《道德經》某章首二字...

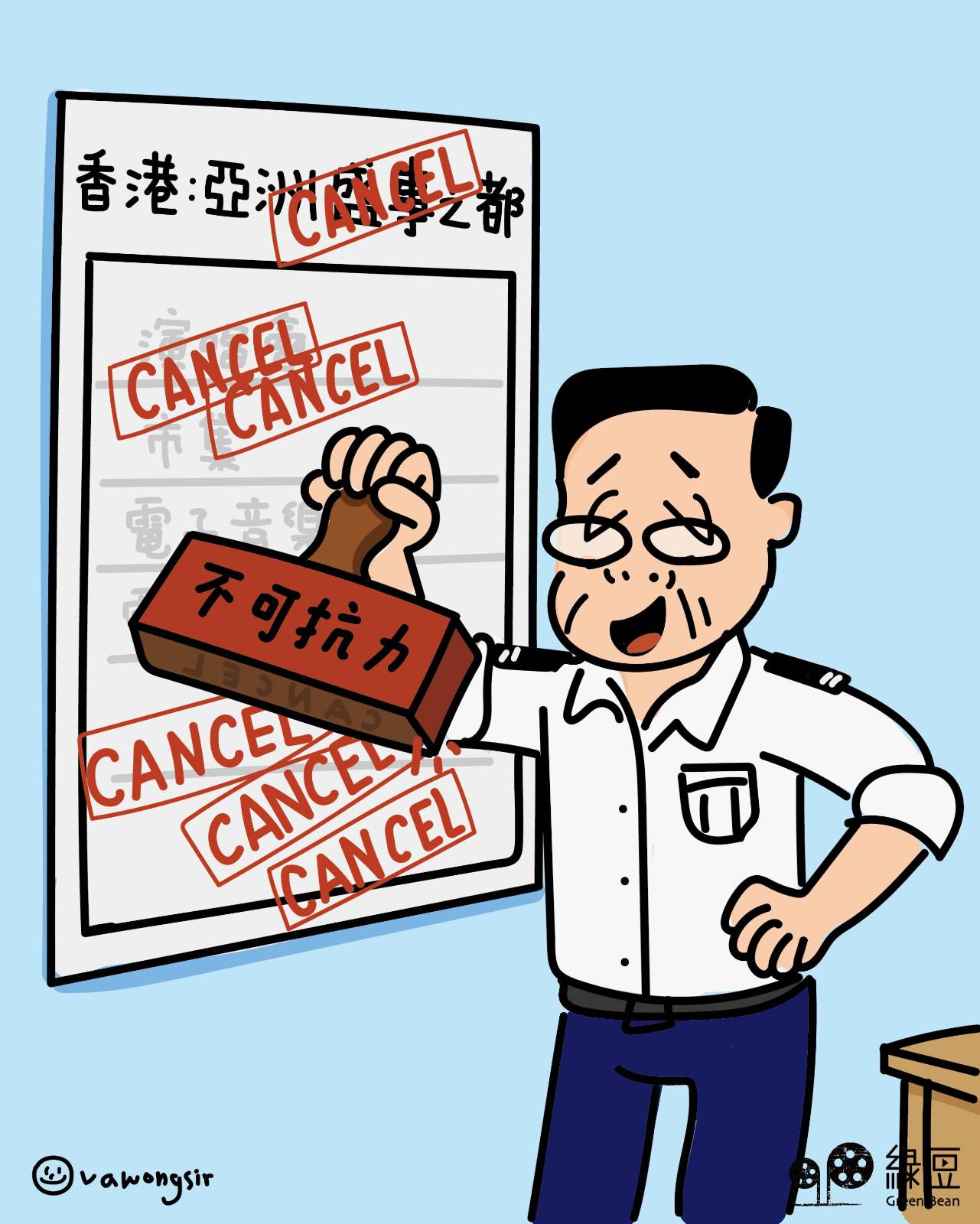

美斯固我在 | 黃照達|黑膠集▌[黑膠集]漫畫家簡介政治漫畫家。畢業於香港中文大學藝術系。2007年起替報章及雜誌創作漫畫及插圖。其政治漫畫專欄《嘰嘰格格》於《明報》連載至今。出版作品包括《Hello World》,《Lonely Planet》,《大時代》,《新香港》等 。曾任教城大創意媒體學院及浸會大學視覺藝術院, 現定居英國。...

最近有很多難過的新聞和消息,亦有不少朋友情緒受困擾。香港的朋友來到英國這個陌生的地方,不論是尋求政治庇護的,或是持BNO Visa的;是自己一個人獨自前來的,還是一家大細移居的,我們都面對不少的壓力及適應問題。如果沒有渠道好好舒緩或處理,便可能造成精神及情緒困擾,甚至會有抑鬱或焦慮等的情況。 我自己也出現過一些焦慮的情況,很容易過度地擔心自己之後的問題,例如擔心自己工作許可的批核、批核後又擔心自己找不到工作,會出現經濟困難;會憂心自己取不到庇護及難民的身份,需要再漂泊到其他地方;同時亦會擔心家人在香港的情況。所有的擔憂積壓一段長時間,的確會成為生活上的負擔,妨礙自己好好適應英國生活,甚至令生活更難過。 堆疊的抑鬱 很多朋友經歷2019年後,都有PTSD(創傷後遺症)的症狀,很容易觸踫到之前的傷口,難受、驚慌及焦慮的情緒就會困擾著自己,久久不能平伏,而我亦有時候不太敢接觸及回想2019年的經歷。而情緒問題進而會令大家覺得自己適應不了英國的生活,會質疑自己有否選擇錯誤,是否應留在香港,過熟悉的生活?同時冬天少見陽光,「冬季憂鬱」來襲,令我們更易有抑鬱的感受。 我明白離開了香港,失去了自己原本的圈子、家人及朋友的聯繫,而且這邊朋友圈子不大,未必容易識到新朋友。但我們盡量不要封閉自己,去見見朋友或街坊,出席一下不同活動,外出曬曬太陽,接觸一下大自然,改善自己的情緒。更重要是,在有需要時一定要勇敢說出來,情況不佳更需要求助,因為我們都應該互相支持同行,明白辦法總比困難多。...

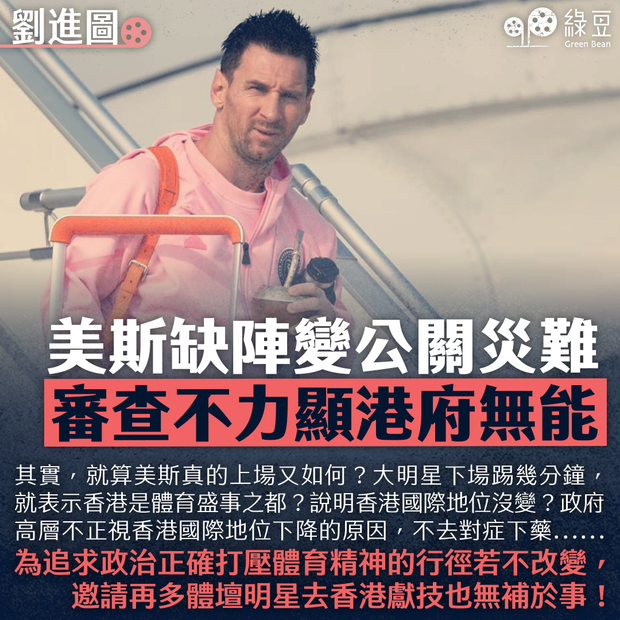

過去一周,最矚目的政經要聞為阿根廷球王美斯缺陣香港表演賽,令數萬名花了天價買票入場的球迷炮轟主辦方及港府。文化體育及旅遊局長楊潤雄周二承認,當局事前未有要求主辦方出示與球會的協議供政府核查。 美斯隨國際邁阿密球會來港參與表演賽,主辦方Tatler Asia藉此大事宣傳,三萬多張售價數千元的門券,開售不到一小時便沽清,估計門券收益高達1.2億港元。Tatler Asia還獲得特區政府大力支持,視為提振香港國際形象的盛事,答應給予1600萬元資助,還安排特首和高官出席頒獎。 誰知美斯因狀態欠佳沒有上陣,令數萬球迷極度失望,許多憤怒的球迷指責主辦方以誤導性宣傳欺騙球迷,又質疑港府監管不力,縱容沒有舉辦大型體育項目經驗的Tatler Asia魚肉球迷,要求港府終止資助及追究責任。事件廣受國際媒體報道,稱為「美斯之亂」(Messi...

你手上有50英磅鈔票嗎?放心,路易士老師不是問你借錢,我也深明「借錢梗要還」的道理,今次只想提提大家,鈔票也可學英史。 你手上拿著的50英磅鈔票(可能你全屋都找不到一張鈔票!因為英國普遍已使用contactless),背面頭像是英國數學、科學家艾倫‧圖靈 (Alan Turing),路易士老師就看了有關他的電影《模仿遊戲》(The Imitation Game)幾次,也真要稍後在英史補習班談談他。但言歸正傳,你可知道舊款50英鎊鈔票背面的頭像是誰嗎?...