收看節目 疑似特朗普予愛潑斯坦生日信被公開美國眾議院監督委員會公布富豪性罪犯愛潑斯坦遺物中的信件,包括疑似特朗普的生日信,信中有手繪女性身體輪廓和模擬對話。其他信件來自英國駐美大使文德森,他稱愛潑斯坦為「最好的朋友」。白宮否認特朗普畫過或簽名,特朗普律師團隊已對最早報道此事的《華爾街日報》採取法律行動。愛潑斯坦受害人集會要求公開檔案。特朗普在社交平台發文,指責民主黨拒絕囚禁犯人,導致一名烏克蘭難民被殺害。美國國防部易名為戰爭部美國總統特朗普簽署行政命令,將國防部改名為「戰爭部」,指此舉旨在彰顯美國力量,並認為原名稱過於「覺醒」。儘管改名需國會通過,但官網已改為war.gov,預計更換標誌等費用達數十億。現代汽車逾300南韓籍非法勞工被拘聯邦移民及海關執法局在喬治亞州的現代汽車電池廠房大規模掃蕩非法外勞,拘捕近500人,其中逾300名南韓籍工人。南韓政府正安排專機接回,並尋求與美方達成協議。現代汽車強調非法外勞非其直接聘用,並遵守法規。報道指此次行動恐增南韓公司在美投資設廠的戒心,或推遲部分生產計劃。中國輸美貨額大跌逾3成中國8月出口額逾3200億美元,同比增長4.4%,但增速放緩,對美出口額因關稅大跌33%。美國會調查發現,國防部資助的中國學術合作項目與中國國防工業有聯繫,部分更涉及被列黑名單的實體,擔憂美國科技被利用。巴基斯坦與華簽訂85億美元協議巴基斯坦總理夏巴茲訪華,簽訂85億美元投資協議,合作項目包括農業、能源、電動車、醫療、鋼鐵等,並將加速「中巴經濟走廊」建設。同時,巴基斯坦東部旁遮普省和南部信德省遭受嚴重水災,逾200萬人受影響,信德省逾10萬人緊急疏散因印度洩洪。耶路撒冷巴士站受襲6人亡耶路撒冷巴士站遭槍擊,6死12傷,2名巴勒斯坦槍手被擊斃。以軍隨後集中火力炸毀加沙高樓,指哈馬斯設哨站。以軍懷疑襲擊前往加沙的救援船。以色列攻擊卡塔爾哈馬斯據點槍擊案翌日,以色列空襲卡塔爾多哈的哈馬斯高層目標,多國譴責。此外,以色列最高法院判決政府需改善被扣巴勒斯坦人的食物供應,因其食物與醫療嚴重缺乏,導致監獄爆發疥瘡。俄空襲基輔毀烏政府總部俄羅斯大規模空襲烏克蘭首都基輔,政府總部等建築損毀,造成4死44傷。烏方聲稱成功破壞俄羅斯南部一條輸油管,但受影響國家指輸油未受影響。尼泊爾管制網媒爆衝突總理下台尼泊爾首都加德滿都爆發警民衝突,至少19死逾140傷,總理奧利請辭。數萬年輕人上街示威,反對政府封鎖社交媒體,並指責其腐敗。政府宣布宵禁,示威者認為新社交媒體規管法是審查手段。法總理未能通過信任投票須請辭法國總理貝魯因財政預算案受阻,信任投票失敗,就任9個月後請辭。這意味著總統馬克龍在12個月內需任命第四位總理。政治亂局始於去年馬克龍解散國會選舉,導致其政黨未能過半,施政幾乎癱瘓。日揆宣布辭任避自民黨分裂日本首相石破茂上任不到一年便辭職,旨在避免自民黨分裂。他自去年10月執政以來,在參眾兩院選舉中未能取得過半議席,且6月東京都議會選舉失利,黨內壓力巨大,故主動請辭。自民黨預計下月初選出新領導。華裔阿努廷就任泰國總理同時,泰國新任總理阿努廷(陳錫堯)走馬上任。這位58歲的華裔前副總理,以推動大麻合法化聞名。他宣誓就職後表示,首要任務是經濟及解決與柬埔寨的邊境爭議。其前任佩通坦因被指對柬埔寨態度卑躬屈膝且批評泰國軍方,就任一年後被免職。首名千禧少年被天主教封聖教宗良十四世宣布兩位聖人,其中15歲去世的阿庫提斯成為首位千禧世代聖人。他生前善用科技傳教,被稱為「上帝的網紅」,其封聖需有兩個神蹟,包括兩名兒童因他而病癒。

收看節目 普京成俄烏外交大贏家? 俄烏戰事未有因為美國總統特朗普,先後會見俄羅斯總統普京同烏克蘭總統澤連斯基,出現緩和跡象。特朗普和穿上西裝的澤連斯基在周一(18日)進行今年第二次白宮會面。特朗普更首度承諾,會協助歐洲為烏克蘭提供安全保護。 特朗普上周五(15日)與俄羅斯總統普京在阿拉斯加美軍基地舉行的歷史性峰會,就由紅地氈開始,是兩人在2019年之後首次會面。會談持續約3小時結束,二人隨後舉行聯合記者會,先發言的普京形容會談有建設性,強調俄方真誠希望俄烏戰爭結束,但前提必須消除一切導致衝突發生的根源。特朗普說,會面取得重要進展,惟重要事項仍未達共識。想知道外交「大龍鳳」過後,俄烏戰事出現甚麼改變,請留意《兩邊走走》EP159的編輯推介。 ...

收看節目 ▌香港「冒版水」事件,與長和有關? 「飲用水風波」纏擾多日,物流署長陳嘉信終於在8月21日公開致歉,承認採購程序有不足,並答應檢討。事件源於政府今年將部分供水合約批予首次中標的「鑫鼎鑫」,惟其供應的「觀音山水」並非標書所列的「樂百氏」。直至樂百氏回覆指從未授權鑫鼎鑫供貨,事件全面爆出。物流署其後報案,並終止與該公司及相關人士所有合約。警方拘捕鑫鼎鑫董事夫婦,控以欺詐罪,保釋遭拒;海關亦指其違反《商品說明條例》。 外界質疑政府為何突然轉用中國水,亦關注審批責任。據悉今次合約涉款近5,300萬元,低於6,000萬元的「中央投標委員會」審批門檻,但委員會成員包括多名財庫局高層。傳媒翻查資料發現,中標公司的實力有限,規模遠不足以應付政府龐大需求。 事件更被置於政治角度審視。過去由屈臣氏長期供水,但自長和集團被官媒批評「漠視國家利益」後,標書出現重大轉變。與此同時,政府高調紀念東江水供港60周年,營造「飲水思源」氛圍。風波至今,政府聲稱實際損失僅二千多元,並暫由屈臣氏補上供應,但制度漏洞及政治因素仍惹廣泛爭議。...

美國是否正在套用北京的威權手冊? ——香港自由被瓦解的經歷,為美國的民主倒退提供警示。 (編按 : 破土除了有固定的作者專欄,亦歡迎讀者投稿分享。 )...

收看節目 特朗普先後會晤俄烏總統促和談 特朗普總統週一在白宮會晤烏克蘭總統澤連斯基,承諾美國將確保烏克蘭安全並出售900億美元武器,願促俄烏會談。俄方未證實普京會面。上週五特朗普在阿拉斯加會晤普京時,同意烏克蘭放棄克里米亞及東部並不會加入北約以達成和平協議。 哈馬斯願停火及交還部分人質 哈馬斯願接受60天停火及歸還部分人質,但以色列未回應,續軍事行動致死傷增。以色列國內數十萬人示威,要求停戰及總理內塔尼亞胡辭職,警方拘捕38人,估計約半數人質仍在生。...

收看節目 ▌歐盟購美國能源倍增 美國總統特朗普在蘇格蘭與歐盟委員會主席馮德萊恩會面,就「對等關稅」達成貿易框架協議。歐盟承諾三年內每年向美國採購價值2500億美元能源,美國則對歐盟商品統一徵收15%關稅。協議還包括大規模採購美國軍備,但細節未明。外界質疑能源採購目標過高,恐引發全球能源競爭。 在俄烏戰事上,特朗普對俄立場趨強,縮短要求普京停火的期限,並批評其拖延戰事。美國同時向中國及印度施壓,反對其向俄購買能源與軍備,威脅加徵高額關稅。北約高層警告,俄中可能於2027年同時在歐洲與太平洋發動戰爭,歐美及東歐多國正加強軍備與防禦準備。 波蘭、丹麥等國響應美國呼籲,提升國防開支並部署軍力。丹麥國會批准美軍使用格陵蘭軍事基地,強調在面對俄中威脅下須加強合作。專家指出,美國對歐洲的軍事存在是威懾與保障關鍵,但若美國撤援,歐洲將面臨更大風險。...

美國與歐盟達成關稅協議,歐盟接受美國單方面實施15%關稅,涵蓋汽車及大部分歐盟對美重要出口產品,但不包括鋼鐵和鋁,藥物及半導體的細節還有待確定。歐盟並承諾未來三年每年斥資2500億美元,合共7500億美元,購買美國能源產品,又預計投資6000億美元買美國武器。這項協議被視為特朗普的外交勝利,每年有數百億美元關稅進帳,而歐盟得到的是維持北約防務架構完整,有時間逐步減低對美國的倚賴,重新尋覓大西洋兩岸的貿易平衡。 歐盟原擬方案未能落實 早於特朗普去年底贏得大選之後,歐盟已成立專案小組,制訂應對美國關稅戰的方案,重點在於「企硬」,實施對等打擊,使美國感受到價格上漲的痛苦,從而放棄打關稅戰。但這個方案在今年四月美國宣布全球關稅方案後,並沒有付諸實施,歐盟對美作的首個重要讓步,就是在雙方談判期間暫不實施報復關稅,這是由於歐盟內的鴿派想盡量緩和歐美關係,槍口一致對付俄中等國威脅。 到了談判中段,歐盟派去美國的談判代表像對牛彈琴般,談了100小時仍無半點進展,歐盟開始醞釀對美報復清單,金額達260億歐元。可是,歐盟內不同國家的對美出口並不一樣,每個國家都希望自己的進口美國產品不在報復清單上,以免美國作針對性還擊時,自己國家輸美產品會受巨額關稅打擊。其中以愛爾蘭最為赤裸,向歐盟提出從清單上摘除自己商品後便對外公布,讓美國知道自己有心求和,這些小動作持續不斷,以致後來歐盟的所謂報復清單上,只剩下大約90億歐元的商品,對美國根本不構成打擊。 後來,美國搶先與已脫離歐盟的英國達成關稅協議,美國單向對英實施10%關稅,歐盟內不少重量級國家認為,這個水平可以接受,其中以德國的影響力最大,歐美雙方一度以單向10%關稅為藍本談判協議草案,但當美國成功促使日本答應15%關稅後,特朗普便否定了下屬用10%關稅與歐盟和解的建議,並公開把對歐盟暫擬關稅水平從20%升至30%,增加給歐盟的壓力。 歐盟總部見談判死線迫近,最終同意接受15%,以此游說一眾成員國,說原來美國對歐盟產品一向有大約5%關稅,如今總關稅水平增至15%,也只是增加了10%,與雙方談判停戰的現況相若,企業較易接受云云。 白宮的讓步...

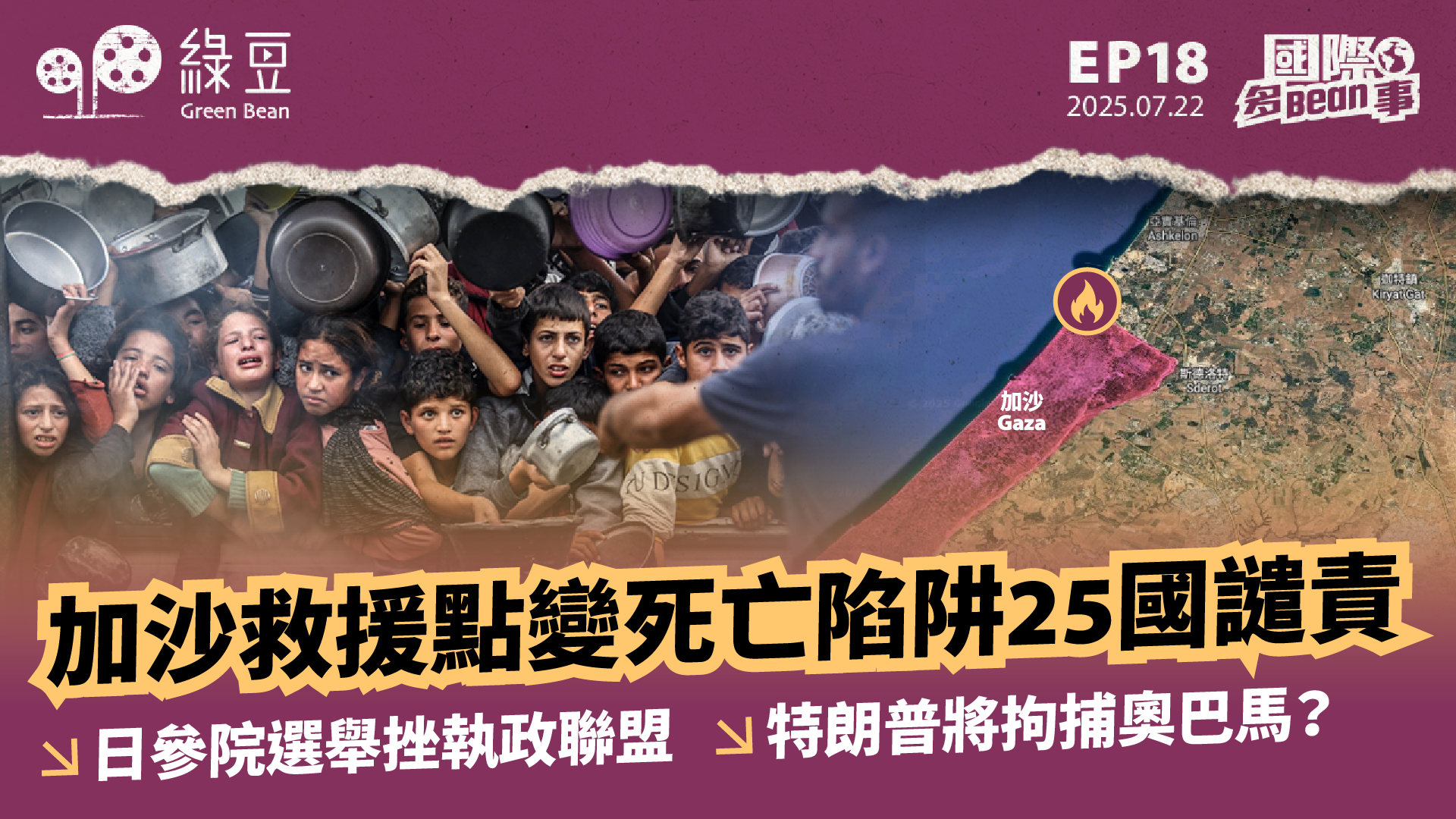

收看節目 以軍坦克首進加沙掃蕩以色列坦克首次進入加沙地帶的迪爾巴拉,配合空襲行動,旨在清空部分區域,引發了大量巴勒斯坦人再次逃亡。加沙北部又發生士兵開槍事件,導致67人在領取救援物資時死亡。包括英國在內的25個國家發表譴責聲明,要求立即停止戰事。俄烏或周內恢復已停7周和談在英德會議討論軍備供應前,俄羅斯大規模空襲基輔,烏方需轉移戰機,羅馬尼亞、意大利亦派出戰機。金融時報指俄羅斯無人機突破防線比例上升。俄烏代表將於本週在土耳其恢復和談,烏克蘭總統確認,克里姆林宮表示有待確認,雙方對停戰立場分歧嚴重。日本參議院選舉執政聯盟大敗日本參議院選舉,執政聯盟因物價上漲及美國關稅威脅失控權。首相石破茂接受「嚴峻結果」,將重點放於美日貿易談判,未請辭。分析指部分選票流向「日本優先」的參政黨。支持香港社運的平野雨龍未能獲議席。特朗普上載奧巴馬收監偽造片段特朗普發布偽造影片,將奧巴馬改為被捕入獄,國家情報局稱奧巴馬曾試圖推翻2016年大選結果。評論指特朗普或藉此轉移其與愛潑斯坦關係的討論。一名指控愛潑斯坦的女子稱1996年與特朗普的會面令她不安,要求FBI重審特朗普言行。美資銀行華裔高層被扣中國禁離境中國外交部證實,美國富國銀行華裔董事總經理茅晨月入境中國後被限制出境,因其涉及刑事案件調查,有義務配合。中方強調此為司法個案,歡迎各國人士在華經商。富國銀行已暫停員工訪華,並設法助其回美。世界最大基建工程西藏啟動中國啟動雅魯藏布江水壩工程,為全球最大基建項目,總理李強出席開工儀式。工程預計耗資1.2萬億人民幣,發電量是三峽工程三倍。當局稱對生態影響不大,但評論指可能減少下游國家用水,並威脅青藏高原生態系統。華製戰機孟加撞墮毀至少27亡孟加拉一架中國製殲7戰機在例行訓練時,撞入首都達卡一間學校,造成至少27死、逾百人傷。事故發生在接近放學時間,機師亦身亡。孟加拉空軍指戰機機件故障。該型號戰機以蘇聯米格21為藍本,中國解放軍已於前年退役此機種。越南觀光船傾覆至少35 亡越南下龍灣一艘觀光船遇暴風雨傾覆,53人中至少35死。印尼一艘渡輪起火,近600人跳海逃生,至少3人身亡。另外印尼峇里也發生渡輪沉沒,19死16失蹤。入歐免簽手續建議費用升近兩倍歐盟建議將2026年第四季實施的免簽證旅客入境手續ETIAS費用,由原訂7歐羅提高至20歐羅,以增加財政收入。ETIAS適用於英美加澳等免簽證國家,國民可進入30個歐洲國家(不包括愛爾蘭),最多可逗留90天。美民航機空中險撞軍機美國達美航空旗下SkyWest一班客機,在明尼蘇達飛往北達科他州途中,機師需急轉閃避一架空軍B-52轟炸機,以免相撞。事發時客機剛獲降落批准,但見軍機快速接近並將重疊航道。航空公司及聯邦航空總署正調查。男子戴頸鏈被扯入磁力共震機亡美國紐約一醫療中心發生磁力共震儀器奪命事故。一名61歲男子頸戴重型金屬鏈進入掃描房,期間被吸入機器內身亡。其妻稱,技術人員未阻止。男子嚴重受傷並多次心臟病發,延醫一天後不治。 ...

收看節目 俄烏局勢預視台海戰略?美國總統特朗普會見北約秘書長呂特(Mark Rutte)後,宣布將會透過北約向烏克蘭提供新一輪軍援,當中包括愛國者導彈防禦系統,是他重返白宮以來首次承諾向烏克蘭提供武器。同時,《金融時報》報道,美國國防部近日要求日本及澳洲兩國,明確表達若美中因台灣問題爆發戰爭時將採取的行動。兩邊事態發展有何關係,《兩邊走走》請收看EP154的編輯推介。 ...