從台灣到英國,身分由碩士學生變成尋求政治庇護的港人,很多的事情要重新適應,面對的挑戰愈來愈多,情緒也變得愈來愈複雜。到達英國後的第一步,在適應英國生活之先,我便需要好好了解政治庇護的每個程序,尋求幫助和意見。很幸運透過朋友介紹,我找到港人組織「港援」給予支援,又找到義務律師提供法律意見,是一個好開始。然而,尋求政治庇護的挑戰也正式開始。和其他手足一樣,我們在舉手申請庇護之後,只能好好整理自己的「證據」,向內政部證明自己回香港會面對極大的危險,然後慢慢等待正式面試及結果,這是一個很漫長的等待,而且有朋友已經等待接近兩年多了。過程當中有很多的不安和焦慮,因為之後甚至會面臨申請被拒,需要上訴、聘請律師上庭,再次爭取以難民的身分留下來。而我曾在台灣居留讀書,令自己申請庇護的情況更加複雜,對於前路,又增加了一點擔憂。在等待難民身分前,我好像很清晰知道前路的每個關卡和任務,但同時卻覺得迷惘。我好想可以讀書,但碩士課程非常昂貴,我沒有如此龐大的資金;我好想可以工作,甚或做回社工專業,但申請庇護未夠一年,是沒有工作許可的,同時我未達註冊英國社工的條件;我好想見家人,但我未穩定下來,亦沒法出境,只能讓他們之後來探我,但我沒告訴媽媽自己申請庇護的身分,怕她擔心我,或不贊成我的選擇……這的確是一個新開始,要適應英國新生活,適應這裏的文化、適應asylum seeker的身分,還有語言、天氣、交通等等。自己的情緒也常常起伏改變,一方面因自己可以平安在英國生活而感恩,一方面亦會因自己身分而迷惘,覺得自己無所事事,沒有貢獻;一方面常常想家,感到孤單,也面對很多很多的掙扎矛盾。所以要常告訴自己,是有出路的,亦有不少人一起同行的 !▌ [尋庇護]作者簡介過著流亡生活、前景未明的在英尋求政治庇護者或他們的過來人,透過綠豆的破土——這塊自由土壤發聲,以專欄「尋庇護」講述自身的故事、申請政治庇護時遇到的種種程序上、生活上的經歷。 ...

其實我真的很幸運,我應該是來自香港尋求政治庇護手足之中,最幸運的一位!在機場舉手申請庇護,完成一連串手續之後,便有一位朋友來接我回家,徬徨孤單的感覺也慢慢地消除。他們是一對好好好好的夫婦,當初知道我一個人要從台灣過來英國,便邀請我到他們家裡跟他們暫住,希望我可以好好適應英國生活,直到可以得到難民身分。他們對我真的很好,對我的照顧也很無微不至。他們希望我有地方住,不用到政府宿舍,也不用擔心自己會突然被調去不同的地方而焦慮;他們希望我有好的飲食,可以常常吃到住家飯,每星期都可以飲到不同的湯水;他們希望我能融入本地生活,常常帶我到不同的地方,教我到不同的商店買合適及耐用的東西;他們想我盡快在英國獨立自主生活,教我一些這裡的生活小貼士,如何可以照顧好自己……我居住的地方環境美麗,有時可以在附近跑跑步,又可去湖邊看看天鵝。朋友家亦有兩隻狗狗陪伴,閒時一起放放狗,有時一起在花園剷剷草。我真的很幸福幸運,生活也滿有恩典。到埗後,我花了兩星期打電話到不同的律師樓,找到義務律師代表我,支援我整個庇護過程,提供法律意見。我有台灣生活和讀書的經驗,亦有香港的工作經驗,加強了我的適應力,幫助自己尋找在這裡的方向和目標。同時,我有香港家人朋友支持關心,有台灣朋友的祝福。希望我好好帶著這種幸福,在將來祝福和支持身邊更多的人!▌ [尋庇護]作者簡介過著流亡生活、前景未明的在英尋求政治庇護者或他們的過來人,透過綠豆的破土——這塊自由土壤發聲,以專欄「尋庇護」講述自身的故事、申請政治庇護時遇到的種種程序上、生活上的經歷。

在台北機場準備登機前往英國的一刻,我也不知道為什麼,比起當初從香港到台灣的時候,我的心情更複雜,也更糾結,腦海出現了這年來在台灣生活的片段,對朋友不捨的感受,對英國生活不確定的擔心……究竟前路是怎樣的風光?會遇上甚麼人和事?我真的不知道,也不能掌握。經過接近19小時的機程,飛機終於降落了。到達入境的一刻,我戰戰兢兢的將護照拿給職員,對方詢問我入境原因,當我說: 「I am sorry. I am here...

編按 : 第三位尋庇護者的聲音,願你細聽不知不覺,離開香港已經兩年了。想起當初形勢緊張,逼不得已才決定隻身去到台灣讀書,然後因為台灣的情況不樂觀,決心再逃離到英國,感覺像一場歷險。很多經歷,很多的感受,很多記憶,也成就了今天的我。從台灣到英國,身邊朋友形容自己好像是「二次流亡」,我常說笑,希望不要變成「三次流亡」,因為我真的不知道可以再走到哪裡了。我想,對於我們這群尋求庇護的朋友,可以在英國安頓下來,並取得身分,便是我們最大的希望。那時候選擇台灣,是覺得台灣與香港距離最近、文化接近、讀書較便宜,生活支出也較容易應付,而且方便家人朋友來台灣探望自己,讓他們感到安心一點。其實台灣是一個好地方,地方和風光都很美,人也很善良簡單。我在台灣的一年,也遇上了很多好好的老師同學,認識了不少本地或從香港來的好朋友,一同創造了很多美好的回憶。但是在政策上,台灣似乎不是太歡迎香港的朋友,2019年之後政策好像更加收緊,讓香港人更加難以移居台灣。對於自己,我的身分比較尷尬,需要透過7年的時間讀書和工作,去嘗試申請台灣永居身分,可是7年間台灣的政策及政局有機會翻天覆地,所以用7年去換取一個不確定的結果,不確定的生活和身分,我的確沒有很大的信心,與朋友商量後,我決定到英國去申請政治庇護,開展新的生活。▌[尋庇護]作者簡介過著流亡生活、前景未明的在英尋求政治庇護者或他們的過來人,透過綠豆的破土——這塊自由土壤發聲,以專欄「尋庇護」講述自身的故事、申請政治庇護時遇到的種種程序上、生活上的經歷。

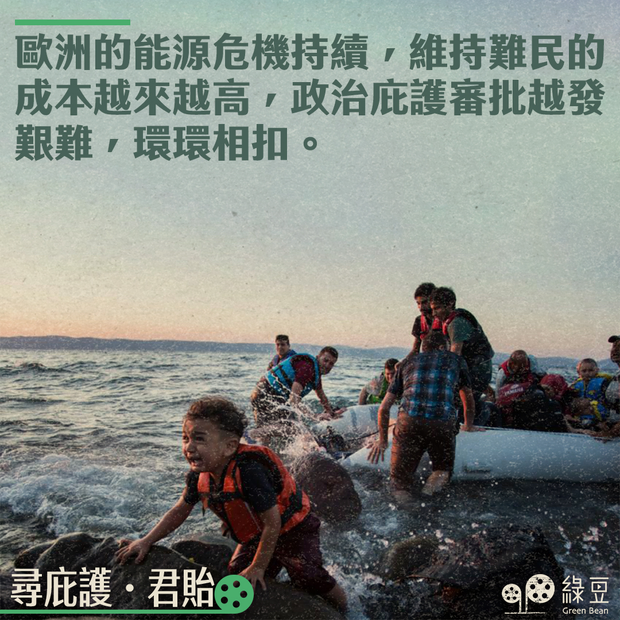

我乘搭一班前往英國的航班,透過申請政治庇護去延續剩下來的希望,從此展開了一個探索潛藏在自己內心裡另一個自己的旅途。 中午,倫敦。飛機的起降聲此起彼落,有更多的港人從香港來到英國,我在Instagram的story上又有朋友post來到英國的story了。香港與英國現在的狀態,已不是去或留能解釋一切的故事,中間的交流只有更頻繁。我有時會想,我們今生這輩子所遇到的一切經歷,是基於我曾經作的決定而導致的因果關係,還是一切冥冥中有所安排?前世,今生,我上一世也是個香港人嗎?我一直嘗試去解答今生的答案,有時會看電影去尋找。正如電影《雲圖》,它是一部很好的電影,描述前世今生的關係。我慢慢相信前世的影響,今生要去解答前世的自己。 同一天空下,英國政府因為維持難民的成本高,正研究進一步收緊接待尋求庇護者的措施,其中一個方案是將尋庇護者安置在前軍營或過渡船。一直以來,所有尋庇護者都可以在尋求政治庇護時向內政部申請住宿,住宿的地點按隨機抽籤而定,但都是一些整幢獲徵用的旅店。徵用旅店涉及龐大費用,而新的政策就意味著將來的尋庇護者有機會被安排到前軍營或過渡船上生活。英國的議會甚至民間,對此政策都十分保留,因為本著人文精神,尋求政治庇護者都應該有尊嚴地活著,尤其是那些冒著戰火離家、冒著生命危險乘坐小艇走難的人,有些人一去不返,有些人被人口販賣者乘虛而入,大家為的都是通往明天的路。 世界的環環相扣 提交了政府庇護申請的香港人,仍有很多在默默等待的過程中,很多人仍然無法計劃自己的人生去向。而事實上,有更大的戰爭正在歐洲發生,政治庇護審核的過程只會越來越困難。歐洲的能源危機持續;維持難民的成本越來越高;政治庇護審批越發艱難,環環相扣,就令身在香港的人都需要知道為何英國電費變貴,為何會與大家息息相關。這並不能以二元對立、黃與藍的本位來思考,這是我們的民族與其他民族的經歷,彼此互為影響,又各自發展。縱然我們如此渺小,但又是組成這環扣的必要元素。 香港人自2019年流散到世界不同國家,不同的救生艇計劃仍然開放。有人留,有人走;有人相信,也有人懷疑。再見並不是不會再見面,河水一直在流動。活在當下,正如水上人在船上的生活,其獨特的空間和生活方式所孕育出的文化習俗,成為組成香港的元素,變成我們一直強調的:由開埠初期的小漁村,變成國際金融中心;從出海祈求天后保佑到唱《下一站天后》。正如電影《北非諜影》,電影中的港口總有一間酒吧充滿離別與重聚的故事。...

我乘搭一班前往英國的航班,透過申請政治庇護去延續剩下來的希望,從此展開了一個探索潛藏在自己內心裡另一個自己的旅途。政治庇護申請的成功率也隨世界局勢一直在變化。根據英國下議院圖書館(House of Commons Library)在2023年3月公布的庇護統計(Asylum statistics)資料,在2020年總申請數目為29,815份,其中只有6,538宗成功個案。在2021年,申請數目上升至50,042份,成功申請宗數增至10,468。至於2022年,共有74,751 份申請,涉及89,398名個人申請(包括主申請人和家屬),而成功申請宗數有14,751宗。「處理中」庇護案件總數為166,100宗,當中101,400宗正等待初步決定,4,900宗正在等待上訴結果,大約38,900宗須撤回申請。撤回申請的個案,大部分都是因為從歐洲或其他地區乘小船非法抵達英國的入境者,政府原則上不能支持非法入境;或在操作上申請人未能在面試時說出因為戰爭、政見而被迫害,導致正在面對失去自由和安全的威脅。當申請人沒有即時的危險,只是想選擇在英國生活,就未能符合聯合國自1951年公布的《難民地位公約》,將被視為「經濟難民」(並非難民身份),這審核標準是一視同仁的。我在英國見過不少這種以經濟難民身分而求助的中國人,尤其是上一代,因為簽證失效、英文又從來沒有去學習,失去溝通能力、護照過期,同時律師費太貴沒有錢申請延長簽證或出境,終變成在英國非法居留。他們十多年來躲在唐人街,在只收取現金的中餐廳裡打著黑工,然後住在餐廳樓上。人工包食宿,交通費也省了,將那份比最低工資還要低的人工存到中國銀行,匯到家人的戶口。他們說著北方話,手機卻播著八十年代老土到不行的廣東歌;吃吃燒味飯,喝喝臺灣奶茶,他不知道英國首相是誰,但他知道在英國要用VPN,才能在非法點對點網站上播放甚麼流行地球還是流浪西瓜,看港星劉德華是如何成為救世主。他們對著剛剛到達英國的同鄉說:英國人很狡猾,然後一邊想盡辦法去剝削他的同鄉,假裝成是同鄉的盲公竹。中國有套禁片叫《盲井》,便是以此敍事結構作為中心思想。人吃人的社會意識 ,深根蒂固刻在基因上。很多中國人在涉及這個層面時候便會很誠實,申請著政庇的同時,直接當一門移民生意來操作,很聰明地變成一個機會主義者。首先會有中介公司向申請人收取一筆高昂的中介費用。平時在唐人街見到的華人律師行,他們直接說明能幫助此境況的人申請政庇;國家有難,就是發財機會。他們在必要時會指那本中國護照和中國的戶籍如何壓迫著他。政庇系統難免被人濫用,輸出撐共的人到當地的華人社會。秘密警察局才不是協助海外華人而存在,反而是防止中國人跑路,怕中國人在海外亂說話而存在的監視系統。中國大陸學習寫的簡體字,是一種非完整的概念。簡體字的「爱」沒有心,沒有心的愛是甚麼的愛?答案是明顯的,這種非正宗的中華文化,將人性簡化成方便統治者的制度,甚至制度演化成統治者本身。在他們的角度,英國庇護的設計是他們無法理解的,這是文明程度之間的落差。他們也不願拿出來討論,因為他們會為此而感到羞恥。大公文匯那些媒體,不是很喜歡將政治庇護的人形容為賤民、逃犯、賣國賊,並在文化方面矮化這個族群嗎?然後拋出一個偽命題,說港人去英國做二等公民,如此就是他們的思路。庇護的申請成功與否,全因申請者的申請動機和原因,是否以合法的途徑入境和逗留,也會審視申請者在面試時有否出現邏輯上的矛盾,並視乎申請者日常有否作出準備,收集對自己個案有利的新聞和文件來說服移民官,以及在申請後會否繼續為人權發聲,因為極權社會是容納不到持續的表態和發聲,離開是唯一選擇。這些都是在面試中會被問到,而且要回答得很清晰的問題。只要思路正確,清楚知道自己在2019年的付出,如實交待,民族尊重是如此爭取回來。資料來源...

我乘搭一班前往英國的航班,透過申請政治庇護去延續剩下來的希望,從此展開了一個探索潛藏在自己內心裡另一個自己的旅途。英國的政治庇護申請並不是一件輕鬆的事,除了往後要解決住宿、工作、融入社會的問題,申請也會被審核,當中會進行篩選。若申請被撤回,申請人能進行上訴,不過申請失敗亦不如坊間所誤會的,內政部並不會直接遣返申請人回到來源地,該程序是建議申請人轉換其他可行的簽證,並有兩年時間去讓申請人考慮或轉到其他地方。內政部於 2021年9月,公布了一份關於港區國安法情況的指引給所有移民官,好讓他們在面試時知道香港人的苦況。處理庇護申請所需的時間和積壓的案件有不同的衡量標準。 近年來一直受到關注的兩項指標,是等待初步決定的庇護申請數量和等待結案的案件數量。2010 年 6 月,內政部根據英國邊境署 (UKBA)的行政數據庫,引入了一個新的時間序列來衡量庇護申請的積壓情況。這個系統統計了自...

我乘搭一班前往英國的航班,透過申請政治庇護去延續剩下來的希望,從此展開了一個探索潛藏在自己內心裡另一個自己的旅途。在英國申請政治庇護,是一回怎樣的事?由政治庇護發展到難民的族群,到難民的英國奧運代表隊,是怎樣組成?這隊隊伍說得動聽一點叫多元,現實一點的說法就有點像在學校分組,其他人分組時都選自己想組成一隊的人,而未被選上剩下來的人,便自然組成一組。或者轉換一個說法,這種未被社會系統選上,或者因為政見、立場而導致人生安全在本來的社會受到威脅的人,這種局面的出現是因為該社會的設計出現缺陷,這個缺陷是因為該社會只是為一少部分人而設計。根據英國下議院圖書館 (House of Commons Library) 在 2023...

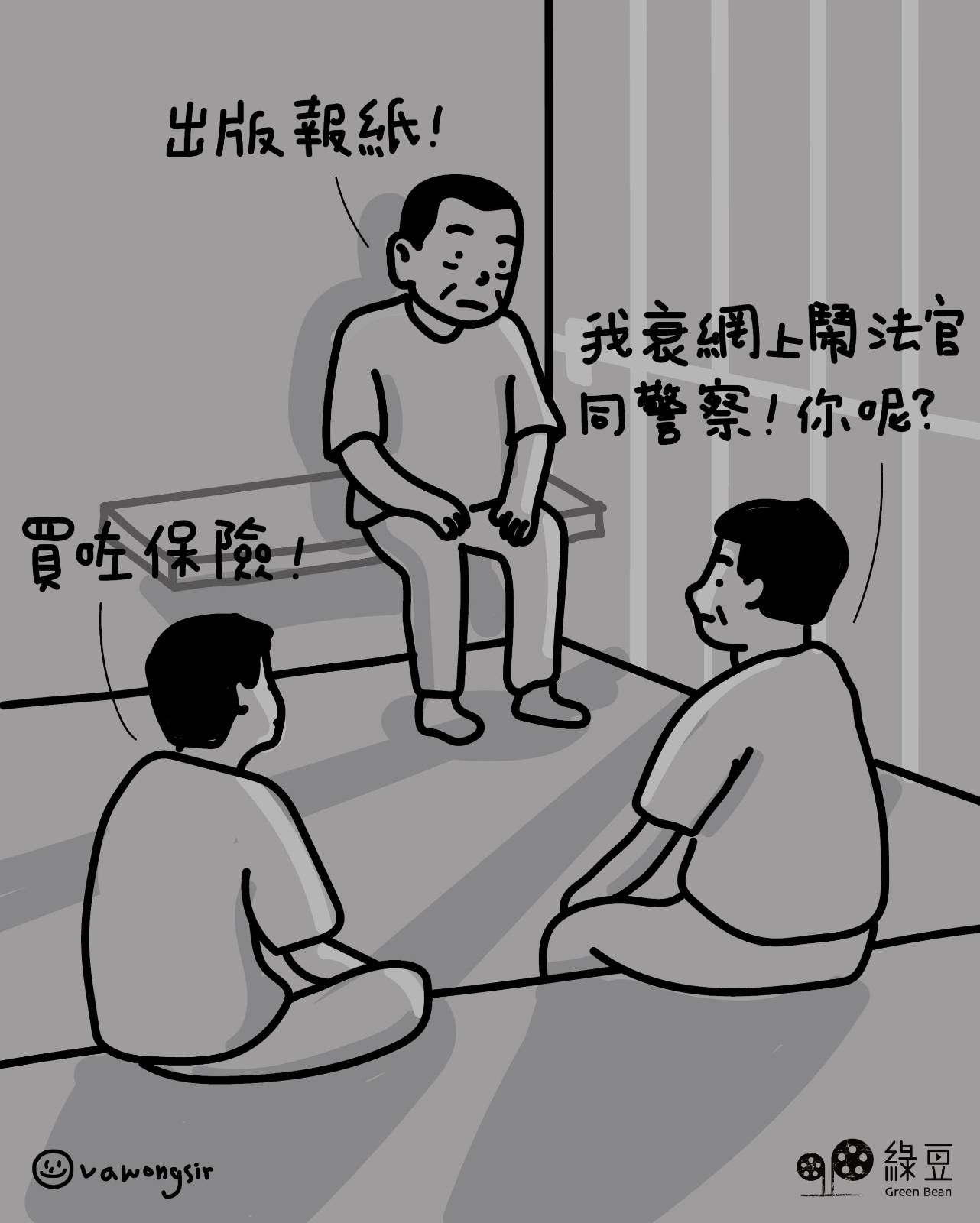

編按 :君貽是繼雲渺之後,另一名期待被聆聽被明白的尋庇護者======================================在三年前的某一晚,我執拾行李,乘搭一班前往英國的航班,透過到當地申請政治庇護,去延續剩下來的希望。從此展開了一個探索潛藏在自己內心裡另一個自己的旅途。真相往往都是殘酷的;警權是無止境、法庭是槍炮、暴動罪是子彈。槍炮裝上子彈,貫穿我們的人生,這就是反抗的人下場。在離開的那天,家人為我煮了一頓特別的晚餐,我們沒有像電視劇般上演依依不捨的情節,也沒有緊緊握著雙手告别,因為我相信我們的緣份仍未結束。吃過世界上最幸福的晚餐後,嘗試告訴兩隻家貓我即將離去,有些事情,拿得起就要放得下。我前往機場,沿路看著熟悉的街景,由熟悉變到不再熟悉。前進的同時,知道自己與原本生活的重心愈來愈遠。離別時的冷清,充斥著一種未知與不安氣壓,出境時入境處職員檢查我的護照和機票。從關口到登上飛機的一刻,心情從未鬆懈,只有起飛的一刻,才深信自己安全。在高空上看著香港的夜景,香港變得愈來愈細小,眼框也慢慢變得模糊,我嘗試記住這個畫面。在十多小時的飛行時間中,我不斷反覆思考前方的路要如何走下去,我知道我要重新建立一切,這將會是我這輩子要修的道行。人生從來都是一條單程路,沒有 take two 只有 take action...

雲渺渺,水茫茫。征人歸路許多長。相思本是無憑語,莫向花箋費淚行。這年頭的移民浪潮,不少人離開自己的故鄉,搬到另一個國度。搬家,從來都是一個重新面對自己生活,去與捨的過程。但如若在你離開時只能帶上一個盒子,你又會放進甚麼?在我離開香港之時,我只能帶上35KG的行李。收拾行李那晚,我一邊擔心著警察隨時上門敲門,一邊站在28吋行李箱前躊躇不已。對於流亡是怎樣的一回事,我毫無概念,只感到這兩個字重重壓在心頭。我惟有將這當作是一次長遊,或出於港人愛旅遊的特性,才成功逼使自己本能似的把衣服和日用品收拾好。唯獨這一次,我深知是一趟一去不返的旅程。很快我就把半個行李箱填滿,我繼而環視屋內四周,看著那年生日他給我送上的乾花、第一次獨遊蒙古時買下的棋盤、在深水埗某間二手小店找到的古董檯燈。這些我都沒可能帶上,但同時亦留不下,因為在我離開後,家的租約亦會隨之中斷。在無預兆和迫切的逃離中,獨居的我沒有時間與空間安置這些物品——這代表著我要將行李以外的全屋家品分置給朋友,甚或捨棄。「分身家」很多東西還可以再買,但盛載記憶的物品不可復有。於是,我從衣櫃底取出多年的「寶物盒」,把友人寫給我的卡、明信片和寶麗萊全都塞進行李箱。敏感的資料,我點起火逐張逐張銷毀,最傳統的方法最安全。我還以為這只會是在黑社會電影中出現的情節。其餘的家品,我貼上了一張張memo紙,上頭寫上不同朋友的名字,望為珍重之物找到新的主人。帶走的還包括獄中友人們寫的信件。如此一別,隔著國家與高牆的距離,我不知再見會是多少年以後,信件會是我們僅剩的連結。我甚至害怕萬一自己在出境時被捕,信件會被連帶充公,而漏夜把信件一頁一頁複印,只帶上複印本。看著信上的筆跡,不禁慨嘆這年在朋友陸續入獄之後,一直替他們處理退租和整理物品等後續事,我還常在探監時故作輕鬆地向他們笑言,在「分家產」的過程中我取得了甚麼戰利品。當初從他們家裏拿到的,現在又將連同我屋內的一切被「分身家」,實在唏噓。擁有的不是人與物那晚絕望與孤獨感彌漫整屋,我似是在回顧自己出生至今走過的痕跡。我整夜沒睡,一直收拾至清晨的陽光灑進屋內。貼滿整屋的粉色memo紙,隨著窗外吹來的風飄揚,一陣蒼涼。最後,我把床頭的毛公仔用一層層保鮮紙包裹(公仔也要防疫😷),決定抱著它上機,作我流亡路上唯一的陪伴。萬般帶不走,我跟曾努力累積的一切告別。25年的人生,濃縮成一個行李箱。移民,或還有新的生活可期待;流亡,卻不知去向何處,看不見未來。離開後的一段時間,我只感到事業、朋友、愛情、物品,什麼都留不住,喪失了生活的所有。生不帶來,死不帶走。一場突如其來的斷捨離,也讓我領悟了我們擁有的從來都不是一件物與人,而是與那人那物共處的時間。當你全然投入,你就全然擁有。曾在香港歷過的每個偶然與剎那,讓我擁有了一個記憶豐盛的世界,在無常中成心中的永恆。▌[尋庇護]作者簡介過著流亡生活、前景未明的在英尋求政治庇護者或他們的過來人,透過綠豆的破土——這塊自由土壤發聲,以專欄「尋庇護」講述自身的故事、申請政治庇護時遇到的種種程序上、生活上的經歷。