路易士住在倫敦,常沐浴在歷史文化中,但若因此推斷海邊小鎮沒有太多歷史文化,那就大錯特錯了。歷史是人的活動、人的故事,而英國不少故事都是由海邊開始的。 我們今次要說的是英國探險家占士‧庫克 (James Cook)。我認識庫克是在澳洲,導賞團職員跟孩子說庫克來到澳洲時,深受原住民歡迎。我聽到當然不快,因為我們都知道探險跟殖民跟剝削跟掠奪的緊密關係。今次來到約克郡,卻又跟他再續前緣,因為他就是在1728年11月27日約克郡米杜士堡(Middlesbrough)附近的一個小村莊出生的。但今次我還是想說惠特比(Whitby)。 當然我們不能單以一句「庫克是掠奪者」來理解他。他在繪製太平洋、紐西蘭及澳洲地圖上的成就,就徹底改變了西方世界對全球地理的認識。他由低做起,從基層一路晉升至高階軍官。 功不可抹的沃克家族 庫克出身自一個普通的農民家庭,他的父親同樣名為占士,原籍蘇格蘭,母親則是來自提斯河畔索納比(Thornaby)的Grace...

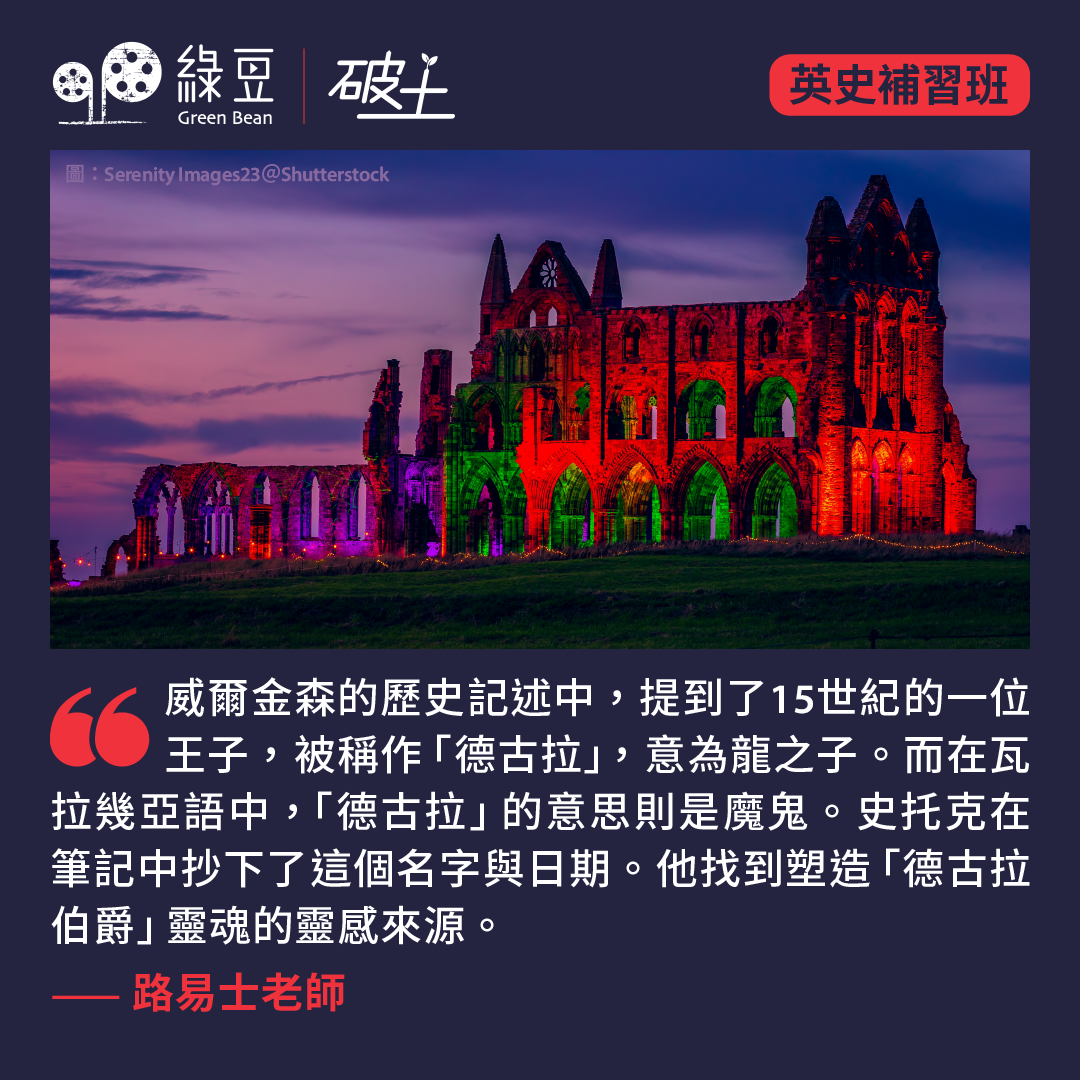

在弗蘭伯勒(Flamborough)只留了一會,朋友說要帶我們到惠特比(Whitby)。我們去約克郡(York)前全無準備,怎會知那兒是什麼地方呢。朋友很懂賣廣告,說《德古拉》(Dracula)一書就是在此地創作的呢。 弗拉德三世 這完全符合我的興趣,加上最近看了一齣半紀錄片,講述鄂圖曼帝國與德古拉伯爵之關係。德古拉伯爵的原型是弗拉德三世(Vlad III),又稱「穿刺公(Vlad Țepeș)」或「德古拉(Drăculea)」,他是 15 世紀中葉(約...

不知是幸還是不幸,老師跟學生最喜歡的不是返學,而是放假。我總想起同事half term 前最後一天放學時那個「四萬咁口」的笑容。 我當然也喜歡holiday,特別是可以放假出外走走。今次我們打算去列斯,但最後去了約克 (York)。約克的見聞,稍後才跟各位分享。今次想談談海邊的歷史。 說起海,雖說英國是島,但要走到海邊並不是易事。不像在香港可以很快親親海邊,至少我們有維港啊。所以朋友說要帶我們到海邊,立即說好,更何況有海豹(seal)可看。 去看海豹的地方是弗蘭伯勒(Flamborough)。「弗蘭伯勒」(Flamborough)是一個位於英格蘭東約克郡(East...

艾倫‧圖靈(Alan Turing)是人工智慧(AI)領域的奠基人物。他的圖靈測試,為人工智慧的發展奠定了基礎。電影《模仿遊戲》(The Imitation Game)的名字正是指圖靈測試,當中有三個參與者:人類審問者(通常稱作C)、人類(A),以及一台機器(B)。審問者與另外兩位參與者分別透過文字訊息(例如打字)進行對話,要分辨哪一位是人、哪一位是機器。如果審問者無法可靠地辨別哪一方是人類,那麼機器就被認為「通過」了圖靈測試,意味著它的表現與人類無異。 今天,AI已被廣泛應用了。在布萊切利園(Bletchley Park)的「AI之年代」(The Age...

在英國的朋友常說「落MK」要注意,因為有很多迴旋處,要打足十二分精神。是的,我們太喜歡旺角了,但這裏的「MK」是指米爾頓凱恩斯(Milton Keynes),它位於英格蘭東南部白金漢郡(Buckinghamshire),是倫敦的衛星城市,用來分散首都人口——這當然也是地理教科書的經典案例。我們今次要談的布萊切利園(Bletchley Park)如今也屬於 Milton Keynes 的一部分。 神聖之地...

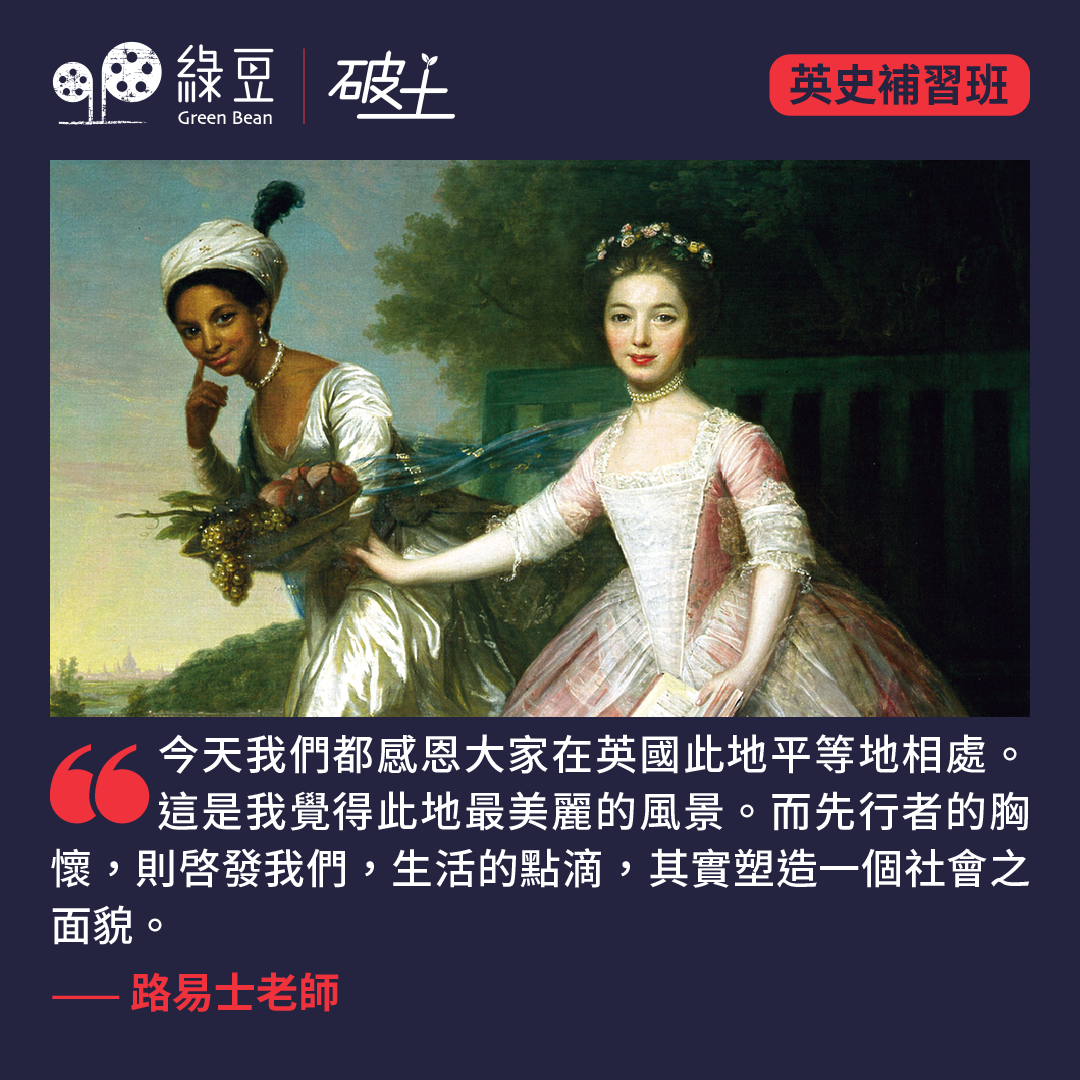

上星期提到的曼斯菲爾德伯爵威廉‧莫瑞(William Murray, Earl of Mansfield),1705年3月2日出生於蘇格蘭珀斯(Perth)。他早年在珀斯受教育,後來前往倫敦就讀西敏公學。其後他「仕途」順遂,曾擔任博洛布利茲(Boroughbridge)的國會議員。他並曾任多個高級司法職位,於1756年至1788年間出任英格蘭首席大法官(Lord Chief Justice...

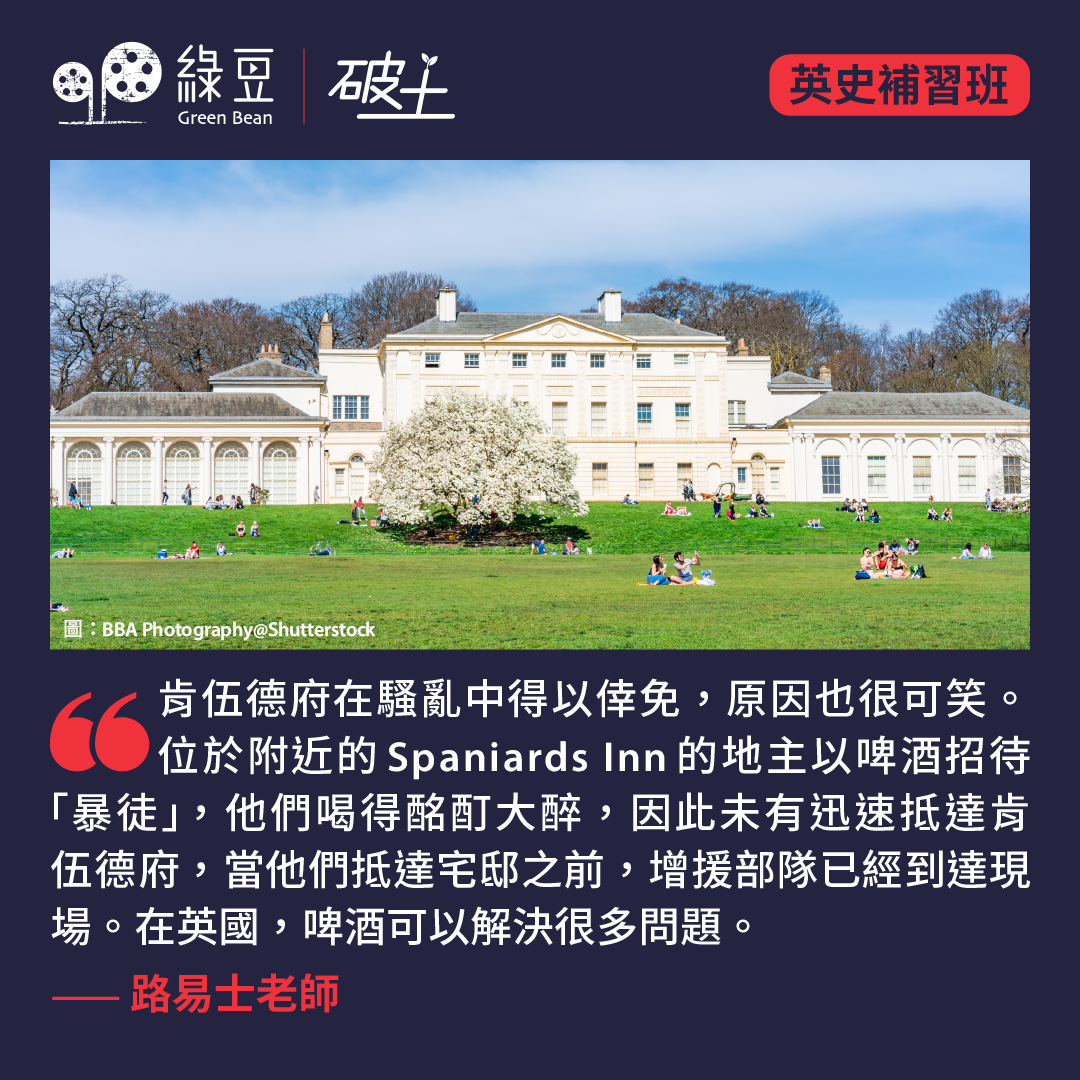

我一直認為英國最好的地方是公園。你或會說花花草草有什麼特別呢?我只能說公園跟週邊環境關係密切,有些地方令公園顯得更有貴氣。用馬克思的講法,花草也有階級性。 其中一個我最喜愛的公園就是漢普斯特德荒野(Hampstead Heath),公園即荒野,荒野即公園,這不是我們可以輕易理解的。首先,我們先要明白什麼是 ‘Heath’ (不是health呀)。荒野或荒原是一種灌叢棲地,主要分佈於排水良好、貧瘠且酸性的土壤上,其特徵是開闊且低矮的木本植被。荒野地形起伏,多丘陵地。漢普斯特德荒野也不是全無人工痕跡,它擁有池塘、一座露天游泳池、遊樂場以及一條訓練跑道。 尋找歷史痕跡 夏天,人們就在草地上坐下來談天、看書、曬太陽。我則「別有用心」,我想尋找這裏的歷史痕跡。...

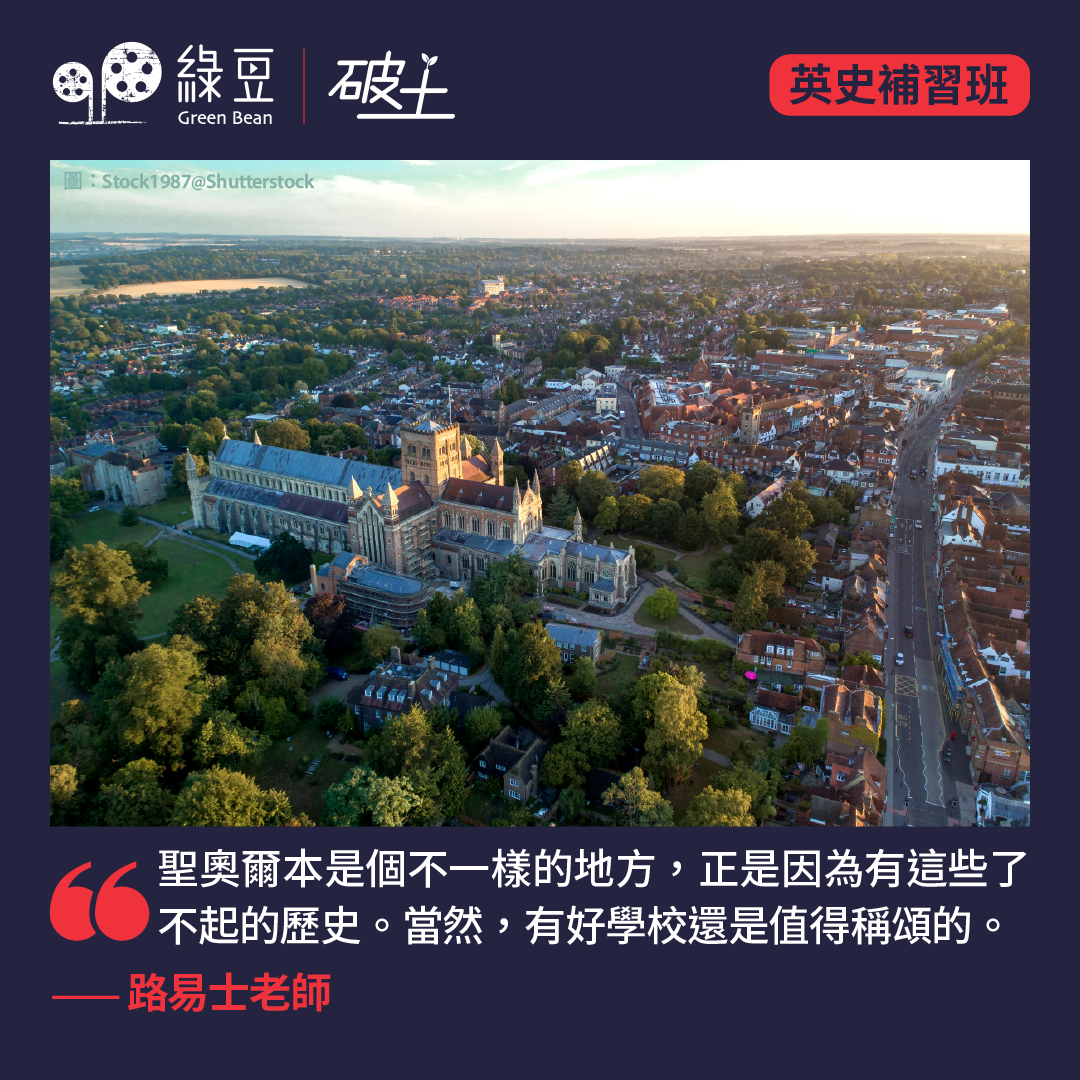

聖奧爾本斯(St Albans)是不少港人的心水落腳地,無他,景色好、學校好,「人傑地靈」。最後四個字不是隨便說。細心想想,這地方是以英國第一位殉道者冠名的。「St Albans」的意思就是「聖奧爾本斯的(地方)」,名字末尾的 「s」 其實是所有格的「s」,表示「屬於聖奧爾本的」。 聖奧爾本斯的前身是Verulamium,那是羅馬時期在不列顛島建立的一座重要城市。基督教殉道者聖奧爾本(St Alban)在此地被羅馬人處死,成為英國第一位基督教殉道者。但其實聖奧爾本做了什麼,要被處死呢?...

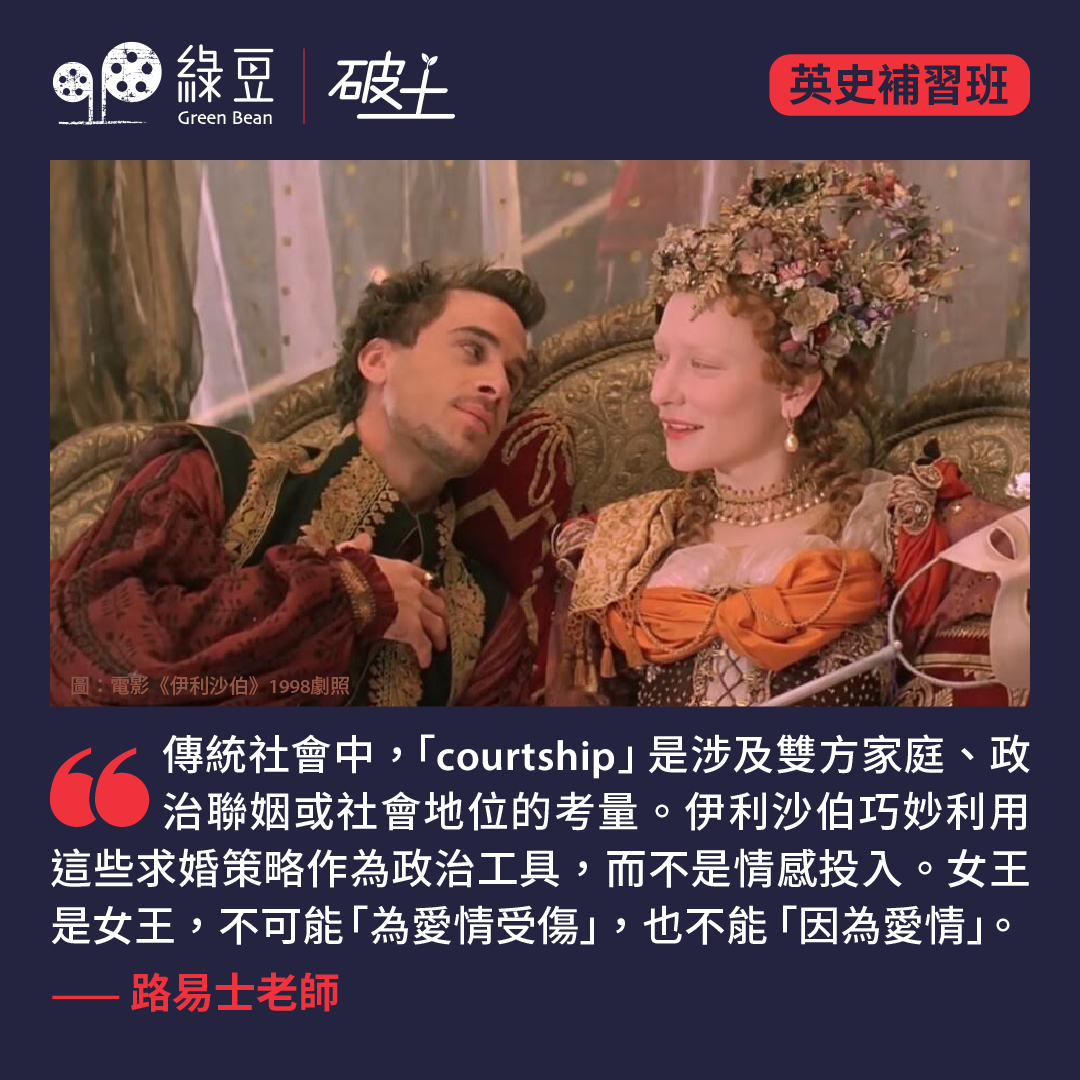

英國的出版業可算是十分厲害,書店總是琳琅滿目的,平裝本都有美麗的封面,硬皮書更是閱讀的享受。一本書陪你幾個月,簡直是超值。 不去書店的朋友,在超市也會看到不少雜誌吧。路易士除了到超市買食物,也總會在雜誌架駐足。我知,我知,時代變了,人們已不太看雜誌,只看手耭。但我在英國總是看到超市仍有各式各樣雜誌出售,題材包括運動、園藝、八卦,還有歷史……就懷舊一下吧。過去的美好生活,就是在星期六的下午什麼都不用做,輕鬆地看雜誌,然後跟身邊人討論一番的光景。 不過,有些雜誌不算很輕鬆,像BBC出版的《History》,6.99英鎊,但文章數量很多,且多是專家學者所撰,若要學英文,可以反覆閱讀。我訂閱了一年,也未有時間細看。今天有些閒情,就翻翻七月號,因為看到伊利沙伯一世做封面,題目是:禁戀(forbidden love),誰都會想看一看吧。 親愛的羅賓 路易士也曾在本欄談過伊利沙伯(見〈伊利沙伯一世的形象〉),當時集中談及來自法國的追求者安茹公爵法蘭索瓦(Duke...

到 1529 年底,摩爾接替失勢的沃爾西,成為大法官,負責維護英格蘭的宗教一致性。兩年後,即 1531 年 11 月,他又一次來到切普賽德(Cheapside)的聖保羅大教堂——十年前沃爾西焚書的地點。這一次,投入火焰的不再是書籍,而是人:理查‧貝菲爾德(Richard...