每次身邊朋友問我:當初離開香港,你最不捨得的,是甚麼? 我一定會回答:是家人! 香港是我們的家,而在家裡,最珍貴的是家人。 當初要下決定離開這個家,我的確很矛盾掙扎,要丟下家人,我的心其實好痛好痛。在香港,我一直是家中支柱,負責照顧家人生活及家中開支,但最後卻要面臨離開的抉擇,不能再負起照顧者的責任,到異地漂泊,是我最難過的事。 從台灣到英國,一直都想念這個家,思念著家人。常常想,我的離開是否錯誤,是否未盡女兒及姊姊的責任,是否放棄了家人。節日不能一起慶祝,困難不能一起面對,生活上的大大小小事情都不能一同分擔及分享。 這段日子我非常自責,質疑自己為什麼丟下了家人,而在外地不但不能照顧家人,連照顧好自己都成問題,每天只能盡力面對生活,這樣是不是一種自私的決定呢? 家人都很體諒我,理解我的處境及決定,雖然我沒有告訴媽媽自己申請政治庇護的情況,但我知道他們一直都很擔心我,擔心我會不會在異地面對困難卻不告訴他們,不讓他們分擔。的確,我從來都是報喜不報憂的人,生怕家人要擔心自己,加重了他們的擔子。究竟我們是否都在努力不讓對方擔心的糾結中呢?...

過去一周,最矚目的政經要聞,無疑是中國元首習近平前往三藩市,與美國總統拜登會晤。這次中美雙邊峰會,雖然不會令兩大國之間的長期競爭角力關係出現質變,但可望暫時緩和矛盾,避免關係進一步惡化。此外,以哈戰爭陷入膠著狀態,加沙最主要醫院屢遭險情,有報道指哈馬斯提出釋放約七十名人質,換取以色列停火五天。至於香港方面,打造北部都會區的工程預算支出,有顧問報告指可能高達三萬億,令人關注特區的財政前景。習拜會綜合美中兩方在「習拜會」前官員的講話及向媒體吹風,這次元首會晤有以下幾個重點:(1) 從美方事前表明不會有聯合聲明、會後亦不會共進晚宴等姿態來看,美國作為東道主是想將這次在菲洛里莊園舉行的元首會晤,定調為實務工作會晤。會議將持續數個小時,設有工作午宴,但不會像過去那樣,為到訪的中國最高領導人舉行盛大國宴,或者在總統的住處辦親切的家宴,營造大家份屬多年好友的外交氣氛。這種純工作會議的定調,反映在美國政界共和民主兩黨的主流看法,乃視中國為具威脅性的競爭對手而非合作伙伴,會晤只是為了管控分歧,而非從本質上扭轉關係。(2) 中美關係若能緩和,台灣是最有可能利益受損的,北京必然大力向美方施壓,要求華府停止軍援台灣,公開表態反對台獨,為此美國國務卿刻意對外表明,拜登將向習近平清晰表達台海和平的願景。美方消息也向媒體說,拜登不會答應中方的表態字眼要求,將繼續他一貫的對台政策表述,這些貌似向台方派定心丸的說法,反映在習拜會之後,在台灣大選前夕,美台關係將面對不少暗湧。北京會否減少對台海的軍事動作,以及對台灣選舉的網上干涉,將會是觀察習拜會對台海局勢具體影響的關鍵。(3) 在應對共同挑戰方面,回應氣候變化及協調發展中國家債務等議題,由於較少意識形態分歧,也符合兩國積極發展新能源,以及妥善管理別國欠債的共同利益,較有可能取得實質進展。畢竟美國是國際貨幣基金會的主要股東,而中國因推動一帶一路項目又借出了巨額款項,彼此有誘因在追債與談判債務重組上合作。相較之下,回應俄烏戰事及調停以巴衝突就難有成果,這是因為美國明確支持烏克蘭和以色列,而中國則傾向支持俄羅斯和巴勒斯坦,呼籲和平大多是流於口頭,難有聯合行動。(4) 對北京來說,最希望爭取到的實惠有兩點,其一是拜登叫停特朗普年代開始的對華高額關稅,降低中國貨品直接出口美國的關稅成本;其二是藉著美方提議討論協同規管人工智能的機會,把電腦芯片生產一併提上議事桌,逼美方放寛對中國的芯片技術出口及採購禁令,這兩方面對中國的經濟及科技發展相當重要。習近平與拜登會晤後,將出席與美國商界領袖的晚宴,顯示北京強烈希望美國企業增加對華投資。(5) 對美方來說,國內新型毒品芬太尼氾濫,中國若答應嚴格管制相關的原材料出口,對拜登在大選年展示政績會有幫助。此外,美國軍方強烈要求恢復兩國軍隊的正常溝通機制,以便兩方軍機船艦在國際海域或空域相遇時,可以藉兩軍高層溝通減少磨擦,這對避免台海和南海發生嚴重武裝衝突頗為重要,而在控制軍備物資流向敏感區域上,溝通機制也會有一定的約束作用。(6) 在美國國內,習近平是具爭議性的大國元首,美國人普遍對他沒有好感,視為專制暴君。他到訪三藩市自然會引起示威抗議,為此中國駐美使館做了大量應對工作,積極聯繫了許多愛國人士到場聲援,務求在群眾數目和聲勢上蓋過示威方,但這樣動員必然導致支持者與示威者對峙,甚至發生對抗和衝突,令保安執法難度倍增,也會令媒體對習拜會的報道多了群眾對壘的畫面。以哈戰爭在國際局勢方面,以色列與哈馬斯在加沙的軍事衝突,繼續成為全球焦點。有三點發展值得闗注,其一是美國看來正在推動巴人自治政府,承擔戰事結束後治理巴人地區的艱巨任務,而巴人自治政府則表面,若西岸與加沙不能一併治理,啟動巴人獨立建國進程,則所謂巴人自治並無作用,只會繼續過去多年的流血衝突;其二,哈馬斯的形勢看來比較吃緊,雖有地下迷宮的地理優勢,但軍火裝備上與以色列相差太遠,據《耶路撒冷郵報》報道,哈馬斯正透過一直當調停人的卡塔爾傳話,願意釋放約七十名以色列人質,主要是婦女和孩童,換取停火五天,若消息屬實,以色列將要抉擇,是否把營救人質列為優先;其三,加沙的主要醫院因缺電缺水缺藥,已淪為人間煉獄,無法救治傷患,近日以軍指哈馬斯指揮中心設在Al-Shifa醫院地底,不停攻擊醫院周邊,加劇了醫院的人道災難,就連支持以色列的美國總統拜登也公開表示,要保護加沙的醫院,全世界都在注視,到底國際社會的努力,能否阻止這場人道災難蔓延惡化?北部都會計劃造價香港政局方面,本土研究社引用普華永道顧問公司的研究報告,指特區政府的北部都會計劃總投資額估計高達三萬億元,特區政府將負擔一萬億元,其餘二萬億元將要向外界融資。本研社指這份顧問意見顯示,香港的北部都會計劃造價乃全球第二高價,而過去許多這類造價極高的城建計劃,都會面對超支、延誤、通脹等問題,也有債台高築、爛尾收場的風險,是否值得進行及如何融資,關乎香港特區未來許多年的財政前景,應該有更充分的研究和討論。本研社的關注合情合理,特區政府若不能拿出具說服力的論據,實不宜倉卒進行,尤其近日出現土地招標流拍,顯示地產財團對香港城建的信心正處於極低位。一擲萬億的工程大計,無論是林鄭時期的明日大嶼,或是今天的北部都會,都會嚴重損害商界對香港財政健全的信心,若勉強推行,只會未見其利先見其弊。▌[守望]作者簡介劉進圖生於香港,七零年代入讀善導小學和九龍華仁書院,學會追求良善、自由和責任。八十年代初進香港大學唸法律,思考社會公義。八十年代末加入新聞行業,先後任職於《信報》及《明報》,切身體會「無信不立」、「兼聽則明」。2014年2月遇襲受傷,病榻上總結心願:「真理在胸筆在手,無私無畏即自由」。...

教和學中世紀英國絕對是苦差,因為我們對中世紀認知實在太少了。簡單來說,中世紀是宗教的時代,始於西羅馬帝國的滅亡,終於東羅馬帝國的滅亡。人們開始由神回歸至人自身,這見於文藝復興運動(Renaissance)。我們教學生中世紀的英國,則以1070年諾曼的威廉一世(Wiliam I)講起,直到1485年金雀花王朝(Plantagenet)的李察三世(Richard III)。中世紀當管治者也是苦差,要面對的問題是,如何應對教會這另一個權力核心。還有,耗費大量財富的十字軍東征(Crusade)也令英國社會動會動盪。約翰王(King John)要簽大約章 (Magna Carta),也是因為五行欠財,才激怒了地主。英國在中世記還要跟蘇格蘭、愛爾蘭和法國打仗,中世紀的英國並不好過。政教衝突教會和國王的衝突,可以見諸於亨利二世和托馬斯‧貝克特(Thomas Becket)的衝突。亨利二世是金雀花王朝首位國王,而貝克特則是坎特伯雷大主教(Archbishop...

一個人在英國生活。 當初決定離開,就是希望有一個新的開始。沒有想太多,便到了倫敦落腳。沒有朋友,也沒有家人在身邊, 30多歲的家玉只帶著一個行李箱便離開自己熟悉的家。 來英國前有信心很快融入社會,認識新朋友。最初的兩三個月,像去旅行似的,樣樣事物也是新鮮有趣,也不急於找工作。過了剛好三個月,開始不想出街,也不想跟外界接觸。 遇到陌生人幫助自己,怕別人欺騙她;新認識的朋友,又不知道是否可信賴。 剪斷跟香港的一切...

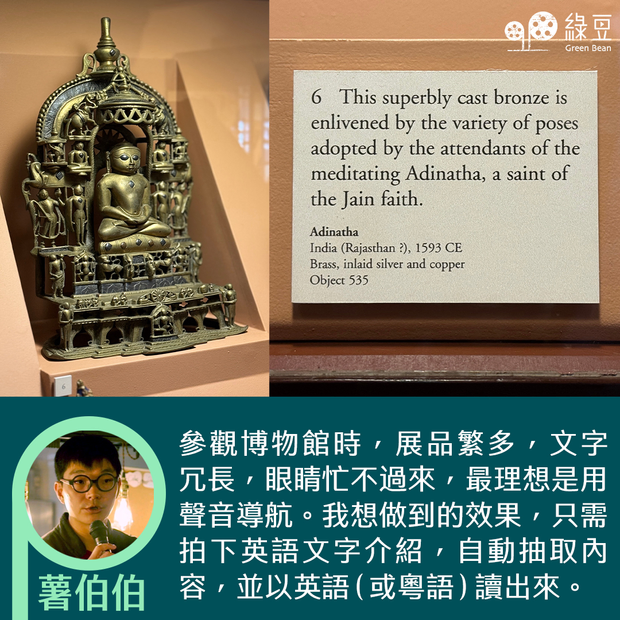

近來旅行,除見雪山,也行博物館。介紹一個參觀博物館用得著的iPhone 功能,毋須額外下載付費軟件,簡單易用。參觀博物館時,展品繁多,文字冗長,眼睛忙不過來,最理想是用聲音導航。我想做到的效果,只需拍下英語文字介紹,自動抽取內容,並以英語(或粵語)讀出來。單靠iPhone 內置的「捷徑」(Shortcuts),即能達致以上功能。先拍下想讀出的文字介紹(可多於一張圖),把圖片分享至此捷徑,選擇直接讀出英語或翻譯成粵語,但翻譯功能須有網絡。(註:iPhone 雖有離線翻譯,但在「捷徑」未能使用該功能,有待改進。)步驟一:點擊此連結,下載「圖文譯讀」捷徑:https://www.icloud.com/shortcuts/12dc96bbe9854fb8ac3b0ce1fa2d30c9讀者可自行微調設定,例如語速,男女聲音等,設定比較直白,在此不贅。步驟二:打開手機上的相片 app,選擇想讀譯的照片,分享至此捷徑,選擇「直接朗讀:英語」或「翻譯成為:粵語」等。捷徑的設定簡單直白,讀者不妨大膽嘗試,選取心水語言配對,男女聲音等。若不慎弄錯,把舊捷徑刪去,按上面連結重新匯入即可。此捷徑除了能自行製成聲音導航,當然還可自製有聲書,對著文字為主的書籍拍照,即能朗讀,十分好用。圖片:尼泊爾Patan 博物館連結:https://www.patreon.com/posts/92558803▌[光合作用]作者簡介薯伯伯為最早一批在網上連載遊記的香港人,多年來足迹遍佈歐、亞多國,在喜馬拉雅山麓、東南亞、南亞等地區生活。著有《風轉西藏》、《北韓迷宮》、《西藏西人西事》及《不正常旅行研究所》,分別在香港、北京及首爾出版。 ...

Amid threats of sending national security defendants...

瑞士湖光山色舉世聞名,是世界花園,連在蘇黎世山上的弗倫特恩公墓(Fluntern Cemetery) 也是鳥語花香,寧靜整齊,格調高雅的花園墓園。比起德國漢堡公墓,蘇黎世的小很多,也沒像意大利墳場有豐富雕刻,當然沒有裸體雕像,不過也有精緻原創的作品。園中最重要的名字是上世紀英國作家喬伊斯(James Joyce)(相片4)。他在二次大戰初期(1940年)離開納粹統治的巴黎到蘇黎世,可惜一年後便在此逝世。我探訪這墳場,正是為了他和其墓上的雕像。 ...

在英國落腳兩年了。感覺如何?適應了沒有?最近來探望/探路的朋友問。不只一次跟朋友說過,適應其實是持續不斷的進行式。去年今日,你問我的話,可能會數算在陌生地方重新安頓的重要支柱,都好像有眉目甚至落實了:落實了的生活找到合適的居所,由租戶變成業主,感覺著地得多;工作上,夫婦倆一個全職、一個半職,過慣了沒有名片,或不能/不再靠名片定義自己的日子,算是各自可以在家庭或鄰舍的圈外融入環境;我是基督徒,試過嘗試投入同聲同氣但是非多多、內聚不問世情、不斷感恩世途跌宕而咱家就歲月靜好的群體。由迷失好無謂,到終於脫去舊我,去一個無人識你的本地教會,從新建立團契生活、不對人有太多的期望,反而重新有力,投入教會生活;孩子以不用的方式體驗學校生活、有自己的朋友、團契,當然是一大開心事。畢竟,大家不是常掛在口邊說是為了下一代才遠走他方嗎?衣、食、住、行都知道自己的位置,都平安,也令留港的、掛心我們的親人心生安慰。適應你的枕邊人但想深一層,說只是為了子女才連根拔起、重新在未知的土壤扎根,是很恐怖的想法;拿捏不好就變成對孩子的情緒勒索。好像若他們不自覺「幸福」,我就會覺得他們有負成年人苦心孤詣、犠牲自己原本所有的淚和汗。更根本的是,為衣、食、住、行忙碌過後,在新的家園的日常,對我和丈夫而言還剩下甚麼?這又回到友儕間常提的「適應」課題。我姑且稱之為「適應2.0」:適應你的枕邊人。此話何解?首先,在新地方生活,工作繁忙不再,可能會經歷未有受薪工作,甚至無業,二人朝夕共對的時間多了,但不代表就能長期浪漫。不諱言,我們也因對家庭角色變化而出現張力。初時其中一方若逃避討論,心中的刺其實不會走,只會在下次因洗碗不乾淨或買家電中伏之類的芝麻綠豆事,而峙機爆發。當中爆出的埋怨、人身攻擊的說話,傷心又傷身。然後冷靜下來,彼此道歉、詳談,真的明白以往在香港,原來我們都過著一種頗虛的夫妻關係:例子一 :以往很多持家的家務雜務,我都一無所知。家中有外傭姨姨,照顧孩子又料理家事,所以家務上的安排即使有問題,夫婦倆都會與外傭姨姨以僱主僱員的身份商討、處理。雖然工作過後自己都會做家務,但始終少有動手的機會。如今,以往對食甚麼菜式才有營養、用甚麼家電才夠精明之事侃侃而談的我,卻盡顯無能無知和笨手笨腳。丈夫在這方面細心很多,但很自然,我的無知也容易令他心火上升。一方會怪另一方太沒耐性、毫不包容,另一方會驚覺另一半真是家務「智將」,大呼小叫,與昔日職場上兵來將擋的伴侶判若兩人,自然爭執不斷。稍為含蓄的,也只是把不滿往肚裏吞。珍惜機會互相鼓勵對於這些情況,真的遇到有移英的港人夫婦,仍抱著家醜不外傳的心態,自顧自把兩人相處的挑戰往肚裏吞。嚥不下來,都總會找到相熟的友人訴苦。不過,解鈴還需繫鈴人,二人之間需要坐下來檢視彼此的關係,如有需要,就要找相熟的牧者或友人協助,開心見誠觸及曾經迴避的問題。我和丈夫有共同信仰。發覺首先最要做的,大概是祈禱,在祈禱中重新認信,再在這認知下,承認自己的限制,找出怎樣才能多行一步,大家擺啱位,兩人就會多了勸勉和體諒。活到這把年紀,你讚我靚,我知你是日行一善;我誇你大隻,但轉頭卻要幫你塗按摩膏。不過,平凡中,仍可珍惜機會互相鼓勵。例如當身邊人好怕我駕駛,但有一天他由衷地說句:「老婆,你出入roundabout穩定咗喎」。又或者,身邊人終於用英語開聲祈禱,我之後就不忘讚他勇敢,又說「大家都明白,簡簡單單,幾清晰喎……」看到彼此的進步,celebrate every small win,令我更深入體會同負一軛的意義。定期講是講非例子二:多了時間相處,大家又慢慢在做不完的家務、廚務、農務層面工多藝熟,自然多了你眼望我眼的時光。感恩的是,以前在港一位見證我們拍拖到結婚的牧師不下一次提醒,兩人的關係不能視之為理所當然。每次的逃避、有形無形的傷害,就像「碌卡」,即時未必會削弱感情老本,但不斷預支而不還款,就遲早會爆煲。因此就要提醒自己定時定候,要以對方感受到的方式關心大家、建立溫馨時光。否則,當兒女長大,不需家長事事躬親,那兩人間除了談子女、除了談家庭收支,還有甚麼共同嗜好共同話題?又或可否一同在新家園尋找共同的興趣,彼此探索性格、愛好的多面?我們的孩子都是中學生,比兒女年幼的朋友優勝的是,他們自己跟同學、球隊、鄰居找樂子的時間頗多。兩個中年人,就趁出了糧時,定期pub date,摸住酒杯底吹水,談談工作的所見所聞,月旦時事,講是講非。我愛歷史,他好舊建築。於是睇古董和考古節目成為我們的共同嗜好。前一陣子,知道伯明翰植物園有燭光弦樂四重奏,於是懇求人夫跟我去聽。弦樂ABBA,我深知不是丈夫那杯茶,但多謝他跟我一齊癲。事後他說,好多歌都唔識,但原來聽燭光音樂會又幾爽。他愛古典音樂。好吧,下次惟有約他去聽Vivaldi Four...

過去一周,較矚目的政經要聞包括:以色列拒絕停火,加沙衛生部指累計死亡人數已超過一萬;中國副總理何立峰出訪美國,為國家主席習近平下周赴美與總統拜登會晤作準備;美國國會五名議員提出法案,尋求制裁49名參與執行國安法的香港公職人員,包括終審法院所有常任法官。以巴衝突改變世界《金融時報》專欄作者Gideon Rachman 本周一的文章標題為:「從美國到烏克蘭,加沙之戰將改變世界」。他分析說,世界局勢正朝著不利和平、民主與國際化的方向發展,俄羅斯很可能憑藉更強的戰時經濟在烏克蘭戰事中取得優勢;以色列與阿拉伯國家的和平協約因加沙之戰粉碎,且多個中東國家可能捲入戰火;美國的拜登總統陷入困境,特朗普被博彩市場視為將贏得2024年總統大選的寵兒,近日的民調顯示他在大多數可決定勝負的搖擺州份大幅領先拜登。這些發展勢頭正在互相鞏固。例如,加沙之戰令美國及盟友無法專注協助烏克蘭,必須兼顧供應彈藥及空防軍備予以色列,而美國支持以色列之舉,又令南半球發展中國家更不願意支持烏克蘭。西方指責俄羅斯犯下戰爭罪行時,被指對以色列雙重標準,而拜登正因為撐以色列而流失較年輕的、較前衛或阿拉伯裔的選民,這些選民若不出來投票,特朗普可望獲勝。這正是普京最希望見到的結果,他會全力作戰至特朗普上台並拋棄烏克蘭。作者還指出,當加沙戰火成為全球焦點,遮掩了其他嚴重侵犯人權事故,巴基斯坦、蘇丹和納卡地區都出現大批難民被迫流徙,台灣在2027年前淪陷的危機也在加深。加沙之戰的影響英國廣播公司的國際編輯Jeremy Bowen上周末在以色列南部發了一篇文章,嘗試在急速變化的局勢中,總結加沙之戰較為確定的影響,提出了五點分析:1)以色列民眾的確支持軍方攻擊加沙,意圖消滅哈馬斯及其伙伴伊斯蘭聖戰組織。哈馬斯突襲,以殘暴手段殺死1400人並擄走240名人質,令以色列國民決心報復,對戰火中不幸犧牲的巴勒斯坦平民不表同情,把他們的死歸咎於哈馬斯。2)以色列的軍事行動造成了極嚴重的大規模死傷,加沙衛生部最新統計數字已超過9000,三分二是婦女和孩童。雖然美國對這數字存疑,但在過去的以巴衝突中,國際機構向來認為巴方的死傷統計頗為準確。聯合國近日宣稱,俄羅斯發動對烏克蘭戰爭至今,二十一個月來被殺的烏克蘭平民累計為9700人,被以色列軍隊殺死的巴人數目即將超過烏克蘭,即使其中有一成是哈馬斯戰士,無辜被害的巴人平民數目也極大,因為還有不少屍體被掩埋在瓦礫下未被統計。聯合國人權辦公室認為,這麼多平民被殺,反映攻擊行動超乎適度武力,可能構成戰爭罪行。美國國務卿布林肯為此公開提醒以色列須遵從國際戰爭法律,這樣的提示為過去三十年以巴衝突以來僅見。3)以色列總理內塔尼亞胡正承受巨大壓力,他身為以色列最高保安及防務主管,卻沒有為國防漏洞導致哈馬斯突襲帶來災難後果而承認個人責任,反而在社交平台發信息怪責情報部門,引起群情洶湧,他其後刪除信息及道歉。前情報主管和軍隊高層公開抨擊他,反映他已失去軍方及保安部門的信任。4)自2005年巴人反抗運動後,內塔尼亞胡一直以政治分化來維持局面,他默許哈馬斯在加沙地區建立勢力,藉此削弱阿巴斯領導的巴人自治政府,使西岸與加沙各自為政,無法邁出建立巴勒斯坦國的步伐。2019年他所屬的利富德集團內部討論外洩,內塔尼亞胡告訴盟友,若要阻止巴勒斯坦建國,便應支持卡塔爾向加沙的哈馬斯政權輸送資金,加深加沙與西岸的分化。5)以色列既獲得美國經濟及軍事支援,如今絕不會同意任何容許哈馬斯繼續保有權力的和平方案,這肯定會導致大量流血戰鬥,也帶出了重要的問題:日後誰代替哈馬斯?這問題迄今未有答案,但過去一百年阿拉伯人與猶太人在這地區的衝突顯明,單靠軍事行動永遠無法解決衝突,容許巴人立國與以色列並存之路雖然極為崎嶇,雙方的強硬派都不斷破壞這構想,但如果這次戰爭還不足以喚醒各方,唯有兩國並存是可行出路,則猶太人和巴人只能世世代代繼續互相殺戮。拜登設法將美中角力降溫本欄引述這兩篇分析文章,希望向讀者指出兩點,其一是加沙戰局牽一髮動全身,其影響絕不限於中東地區或國際油價,對中美關係、台海局勢等都有重要影響。美國近來積極拉攏中國,力邀習近平親身去美國參與亞太經合峰會,並與拜登舉行美中元首會談,焦點議題必然包括烏克蘭戰況及以巴戰爭。美國明知道北京在政治取向上親俄親巴,仍期望藉緩和美中經濟冷戰,使中國經濟有改善空間,來換取北京在兩場戰事上保持中立,反映拜登在特朗普內憂與兩戰並發的外患夾擊下,已無餘力應付另一戰線,所以要設法把美中角力降溫,把矛盾往後推延,避免多方受敵。何立峰與耶倫的會晤,相信會有一些有利中美雙邊經濟關係的消息發布,為習拜會營造氣氛。其二,國際政局近年是強人當道、民族主義盛行、全球化解體,美國固然當不了世界警察,也沒有其他國家或跨國機制可以有效維持世界秩序,遑論共同應對氣候變化等全球危機,這個失衡無序的大格局,短期內恐怕不會改變。港府不應靠嚇至於香港方面,在中美角力的大氣候下,香港不再是雙方協作的中介與平台,更動輒成為雙方鬥爭的夾縫或棋子,從盡吃兩家茶禮變為兩邊都不討好,尋找出路必然處處碰壁,這問題不能靠搞活夜市或唱好香港來解決。據傳媒報道,何立峰於11月7日以視頻致辭,向香港國際金融領袖投資峰會提出三個建議,希望香港著力加強自身建設,進一步提升影響力;建議香港繼續保持國際化的特色,進一步拓展「朋友圈」,希望香港主動適應市場變化,進一步融入國家發展大局。這三點建議頗有道理,尤其第二點相當應景,許多治港者已經遺忘。從這個角度看,要回應美國國會五名議員的制裁法官提案,除了發聲明反對,更恰當而有實效的做法是動用北京和香港的人脈,游說美國政府拒絕這項提案,而非威脅把香港的國安案件移交內地審訊。香港若還不認真找出路,難道要靠內地黃金價格較高,港人帶運金器或走私金條,來維持國際金融中心這塊金字招牌?參考資料 :From the US...

在英晚上沒有什麼夜生活,一家人飯後都會看看電影。本想看《虎克船長》(Hook),怎知下了架,太太說不如看《羅賓漢》(Robinhood)吧。其實一年前來英已和孩子看過,但幾乎忘了大半(因為那時同時在上網找工作,一心不能二用)。看完,竟在收到「羅賓漢樹」被惡意砍下的消息,世事之巧有時真令人驚訝。「羅賓漢樹」 (Sycamore Gap Tree)位於英國北部諾森伯蘭郡(Northumberland)國家公園,這並不與歷史相連,因為羅賓漢「理論上」是諾定咸郡(Nottinghamshire)的一位不法之徒(outlaw)。而Sycamore Gap Tree被稱為 Robin...