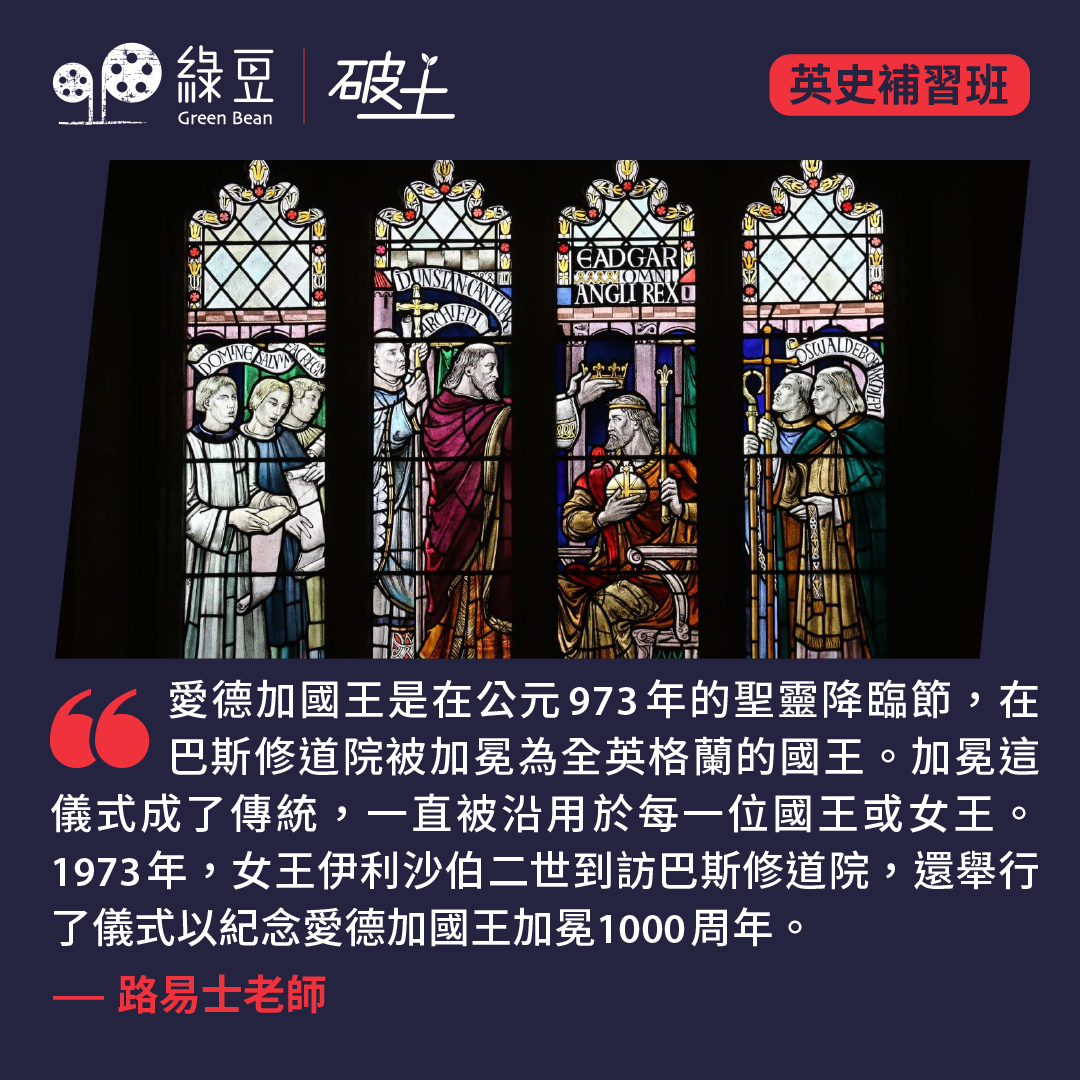

暑假對於師生來說,是一個休息的時間,也是獲取另類經驗的機會。到巴斯,除了在羅馬浴場大開眼界,難忘的還有爬了巴斯修道院(Bath Abbey)的鐘樓。 巴斯修道院有兩種門票,一是一般的參觀。抱歉,又是抱著教堂沒什麼好看的心態,打算隨便看看算了,太太卻說要去鐘樓一看。到過後發現,雖然貴一點,但倒真切地明白鐘樓駝俠身處的環境:隱匿、陰暗,狹窄。當然雨果筆下的駝俠是在巴黎,而非巴斯。 先介紹巴斯修道院吧,它的所在地自公元757年以來一直是基督教崇拜的地方,在這段時間內,有三座不同的教堂曾經佔據巴斯。最初建造的是一座盎格魯-撒克遜修道院,正正就是巴斯修道院所在地。公元973年,英格蘭的第一位國王愛德加(King Edgar)在此被加冕。 英格蘭首位國王...

台灣有文學雜誌評選90後作家,有移台港人入圍,評選紀錄當中「來到臺灣的學子們失望了,留在香港的青年被馴化了」一句,「馴化」一詞引發許多不滿。許多港人論者,無論是在香港或是在台灣的,都批評說法不尊重留港港人。文學雜誌後來表達歉意,並表示將會在紙本雜誌中發出勘誤與更正啟示。 自移民潮以來,如何描述仍然留在香港的港人一直是個容易引發爭議的題目。有些離港者經常強調「香港已死」,批評留港者沒有看清形勢拒絕離開,一旦香港政府作出甚為荒謬決定便會揶揄一句「留港者值得擁有」,這些說法常常引來留港者的不滿。畢竟不是每個人可選擇離開,離港者如果不相信香港還有未來,又何必還要落井下石?於是又有輿論批評說這些話的離港者只不過是在艱難的生活適應中尋找自我安慰,意圖通過貶低留港者來合理化自己的移民選擇。類似的離港留港之爭,自移民潮以來已不停出現。 另一個類近的面向,是世界各地關心香港的朋友,見到香港情勢近年的急速逆轉,亦會表達各種類近「香港已死」的慨嘆。畢竟這些朋友都是在外面看香港,甚至本身從來沒有到過香港,相關說法往往流於概括或過於扁平,留港者聽到難免感到有點離地。近來網上常見一般台灣人外遊,擔憂在香港機場轉機的時候會否被警察拘捕,引來港人取笑「別把自己看得那麼高」。接下來就是台港雙方罵戰無限輪迴,這邊說不懂就不要亂散播恐懼,另一邊說蔑視恐懼正正代表走向麻木。 複雜性被濃縮 這次台灣文學雜誌帶來的反響,很大程度上就是這些爭拗的延伸。最初讀到「馴化」一詞時,坦白說反應並不是很大。有文友查字典說馴化是應該用在動物身上,用來形容港人是侮辱。然而在社會科學的語境,以馴化來形容威權統治下的公民社會不無案例,亦無侮辱之意;即使在文學雜誌中看到,自問也不太感到突兀。當然,每一位讀者的背景都不一樣,相關議題本來就十分敏感,而且早已被附加各種意義,帶來爭議亦不應意外。 當然,在學術世界談馴化,總會帶上一系列的條件和說明:政權意圖馴化社會,不代表社會已成功被政權馴化;馴化有程度之分,而即使表面上被完全馴化的社會,底層仍不難尋找到異議。去歐洲參觀各地的佔領博物館,看到各地在前蘇聯或納粹統治之下,總會有人反抗也會有人妥協,有人選擇慷慨就義也會有人選擇助紂為虐;極端之間還有數之不盡的灰階,不是每一種的沉默都是埋沒良知。當這一系列的複雜性被濃縮成短短的一句說話,能引發的不同解讀和之間的矛盾可想而知。 承認轉變是回應的第一步...

《最後一課》付梓出版,書成四課,然而此文專論陳健民最後一講,因閱之次數最多,感悟亦最深。猶記彼時身處雪域西藏,無緣親臨盛事現場,後藉網絡翻牆觀看,慶幸有人留住當刻美好時光。現今重溫,見場上不少熟悉面孔,或流離四散各地,或留守案發現場,或早已消失於公眾能及之視野。陳健民的最後一課,談啟蒙,亦談準備——因和平佔中案,獄災將至,既安教務,亦備書單。曾聞高僧大德言,死無可避,則善備之。藏人修佛,正是為死亡作準備,是以臨終從容,豁達較其他民族為勝。若苦難難逃,那最好的應對,就是善謀苦難進程。入獄最佳準備,莫若讀書。 讀書而熬過苦難陳健民提過上大學前讀書匱乏,僅讀《讀者文摘》之類,至大學卻從書中得諸多啟蒙。面對牢獄之苦,誰也難受,然而在自由受限之境,閱讀無疑是最佳精神寄託。他為準備入獄,特購潘霍華傳記,六百餘頁,卻一讀而盡,又要另備新書。有懲教職員認真跟陳健民說:「教授,你會否看壞個腦?」夏蟲不可語冰,無追求學問之習慣者,怎能理解閱讀箇中樂趣?因讀書而得橫跨時代的啟蒙,因讀書而熬過苦難。就如陳健民所言,閱讀「如鹿切慕溪水」。雖乾涸,得一甘露,已夠逍遙。曾經聽過另一位我很敬佩的讀書人笑言:說起來怪異,單獨囚禁時,沉浸書海,實在過癮。說最後一課者,原因眾多,或因生離,或因死別。想起第一次讀「最後一課」,不是陳健民等學者所講,而是蘭迪·保施(Randy Pausch)教授因胰腺癌而準備的人生最後一課。他提到孩子年紀尚小,無法完全理解,但願能「把自己裝進瓶子裡」,最終有天會「沖到孩子腳邊的沙灘岸上」。 世道蒼茫 更覺珍惜中文大學最後一課的現場,談的既是啟蒙,亦似一場告別。今回望六年前的風景,有如見證香港風起雲湧前的風光。當時六百餘人自由參與,來自台灣及澳洲的人士快閃出席,屬真正的文化盛會。不過仔細地想,五年前的環境亦不見得好,從沒一刻覺是風平浪靜,幸好那時有人堅持,留下美好記憶。多年後風高浪急,回看更見啟發。在未來回望今日,能否坦言:「慶幸當年曾如此行事!」人生最苦,非徒勞無功,乃未嘗試。就如初戀,表白失敗並不算苦,若然一生只後悔未試,豈不白過一生?今日界線更見模糊,難辨是非,我們如何得知何為正確?陳健民說:「歷史的進程不是我們能掌握的,我們只能在某個歷史時空做你認為對的事。」在這漫漫長夜,可以做甚麼?他亦有答案:「我想在漆黑中只能看星。」看到講稿六年後才得付印,起初不禁問何不打鐵趁熱?但正因六年後出版,我又再次讀起文稿,就如瓶子浮沉大海,輾轉間又沖回腳邊,檢起細讀,事隔六年,歷久彌新,世道蒼茫,更覺珍惜。 推介 :《最後一課:在時代盡頭,留給未來的重逢之書》作者:陳健民、陳祖為、邢福增、張燦輝出版:飛地工作室(台灣)書號:9786269836260日期:2024 年 9 月...

Chief Executive John Lee caused a stir...

上星期六到荷蘭海牙參加一個紀念香港雨傘運動十周年的活動。主辦單位從荷蘭政府文物保護局借來雨傘運動的各種物件,展品佈滿兩層樓。這些東西全部是運動後搬到荷蘭保存,每項展品對曾在那79天在金鐘、銅鑼灣和旺角流連的我們,都挑起無數回憶和感受。十年如流水過去,香港亦已淪陷,再也不能回到雨傘運動的時候。 79天的佔領是香港獨一無二的社會運動, 之前從未有過,相信以後也不會發生。 紀念雨傘運動十周年的活動在世界不少地方舉行,海牙只是其中一個。這些展品、相片和書籍是我們香港人集體回憶的重要部分,我們是不會忘記的! ...

既然我們要以知識層面理解希望及烏托邦,將哲學導入希望,則我們首先需要知道,哲學與希望關係是什麼。正如上述,過去不少哲學家認為「世界為一已完成的封閉實體」,故他們始終以被動沉思而非主動行動的態度,來理解希望,導致理解無法突破既有框架。 布洛赫指出,哲學(philosophy)這個概念本身,已經揭示這些哲學家思想方向有誤。眾所周知,「philosophy」希臘文是「Φιλοσοφία」,「φίλος」(philo)是「愛」(love),「σοφία」(sophia)是「智慧」(wisdom),故「哲學」原意為「愛智慧」。觀此原意,則可知哲學絕不是智慧,而是追求智慧。是以「愛」是種欲望,所以有欲望,實由於尚未得到或達成。因此,愛智慧便是尚未得到智慧,把握智慧,故追求。基於此前提,則哲學不可能是將「視世界為已完成的封閉實體」作思考基礎,此即這些哲學家思考方向所以有誤之由。 愛欲與希望 根據古希臘神話所言,人與神之間最大分別,就在於後者不朽。但柏拉圖卻將此說法扭轉,他說人有一部分可以不朽,就是靈魂,此即靈魂不朽論(immortality of the soul)。何以人類靈魂不朽?因靈魂具備自我昇華能力,可憑藉理性,提高到理念(eidos)層面,而追求如此境界的欲望,就是理性推動力所在。理性使人類一步步昇華,最終擺脫肉體束縛,化為完全精神之存在。凡此,皆由於欲望。...

上月9月15日,北角發生一宗警員開槍事件,導致一名男子死亡。根據警方所述,當晚接獲一名女士報案求助,指其丈夫襲擊她及其家姑。衝鋒隊警員接報到場時,因報案人的丈夫手持利器逼近警員,因此被警員開槍擊斃。事件發生後,家屬批評警方使用過度武力,並指死者患有思覺失調。警務處處長蕭澤頤向家屬表達慰問,形容事件發生於「電光火石」之間,強調警員使用槍械有嚴謹守則。我們期望本文能促進公眾了解和討論警察使用武力的權力和守則,以及關注警員在應對精神病患者時是否有充足的訓練及裝備,防止悲劇再次發生。 警察使用武力的法定權力載於《警隊條例》(第232章)和《刑事訴訟程序條例》(第221章),法例授權警務人員使用「一切必需的辦法」,以執行逮捕;以及於防止罪案時或進行合法逮捕時,可使用就當時環境而言屬於合理的武力。警察在執行職務時,如無理使用武力,或武力超出合理程度,須負上刑事責任。這項原則在朱經緯一案已充分確認。 不透明的政策及指引 就警察使用武力的指引,警務處處長根據《警隊條例》發出《警察通例》及《香港警察程序手冊》(《程序手冊》),當中載有武力使用指引。然而,縱使聯合國人權事務委員會已多次建議警方公開使用武力指引,警方一直未有公開《警察通例》第29章,以及《程序手冊》有關使用武力和槍械的政策及指引。這種不透明的做法,不但削弱了公眾監察警員使用武力的情況,亦令公眾難以討論如何改善警政和使用武力的政策。 根據傳媒報道,警方曾於2019年修改《警察通例》,警員遇到「以毆打行動引致或相當可能引致他人死亡或身體嚴重受傷」的情況時,可以使用槍械(原來版本:「以毆打行動意圖引致他人死亡或身體嚴重受傷」)。單從參考有限的資料,此項修訂似乎放寬了警員使用槍械的要求,例如警員毋須考慮攻擊者是否有意圖藉攻擊引致他人死亡或身體嚴重受傷,以及攻擊的程度只要達到「相當可能」引致他人死亡或身體嚴重受傷的情況,即可使用槍械。 就今次的開槍事件,警員在新舊版本的致命武力使用指引下的決定會否有所不同?《警察通例》和《程序手冊》對警員使用致命武力的指引又是否有其他的規範?現時警方在死因庭仍未召開前,已單方面宣稱警員開槍符合警隊的規定;公眾在資訊有限、指引不公開的情況下,要以瞎子摸象的方式去討論警員甚麼情況下可以行使奪取生命的公權力,這情況並不合理,更限制了具公共利益的社會討論。 處理精神病患者的應對安排...

過去一周,較矚目的政經要聞是香港特首李家超發表任內第三份施政報告。雖然在房屋供應上做出成績,就取締劏房也交了可行建議,但仍未能聚焦應對當前香港的三大挑戰,因而無法對症下藥,制訂振興經濟民生的良策,讓香港市民和國際社會重拾信心。 評價一份施政報告,如果是在太平盛世,盈餘山積,那只需看政府怎樣花錢,錢是否用在市民最著緊之處,是否用得有智慧。但如今香港正處於水深火熱之中,移民潮導致大批專業精英流失、中美脫鈎等因素觸發內地經濟蕭條連累香港、傳統支柱產業褪色新經濟引擎卻欠奉,在這三大挑戰夾擊下,香港的經濟與民生陷入嚴峻危機,這時候衡量一份施政報告,就要看它能否正確斷症,進而對症下藥,讓市民大眾對前景重拾盼望。很遺憾,從這個角度看,今年的施政報告並未達標。 社會環境難吸納國際人才 先說移民潮帶來的衝擊:李家超上任之初,已知道這是巨大危機,迅速推出了多個輸入人才計劃,今年施政報告盤點成績,說「至今共收到超過38萬宗申請,約16萬名人才攜同家人抵港」。這個數字雖然不俗,但相比移民離港人數仍遠遠不及,所以政府也承認,「未來五年,各行業人力短缺估算約18萬人」。 除了數量上的不足,質量問題也必須關注,過去兩年港府成功吸納的,絕大多數是內地人,這些新來港人士或會帶來一定的資金和技能,但卻欠缺國際都會發展所需視野和經驗,而且不少視香港為跳板或中途站,最終目的是把家人和財富都搬到海外。因此,特區政府若要聚焦於彌補人才流失,就不能只看輸入總量、只靠內地供應,必須著眼於吸收海外人才,尤其要設法鼓勵已移居海外的港人回流香港。 要吸收海外人才和鼓勵港人回流,單靠物質待遇並不足夠,開放自由的社會環境、不受審查的資訊流通,以及面向國際的優質教育,均極其重要。遺憾的是,香港特區政府雖對外強調社會已回復穩定,但假維護國安之名進行的種種政治打壓沒有半刻消停,針對傳媒工作者、學者和公民組織的政治抹黑與滋擾仍無日無之;學校奉命推行「洗腦式」愛國主義教育;民間人士批評政府動輒被檢控,整個社會仍處於白色恐怖氛圍下,這樣的社會環境若維持不變,特區要吸納國際人才或鼓勵港人回流,便極難取得成效。 突顯香港與內地不同之處...

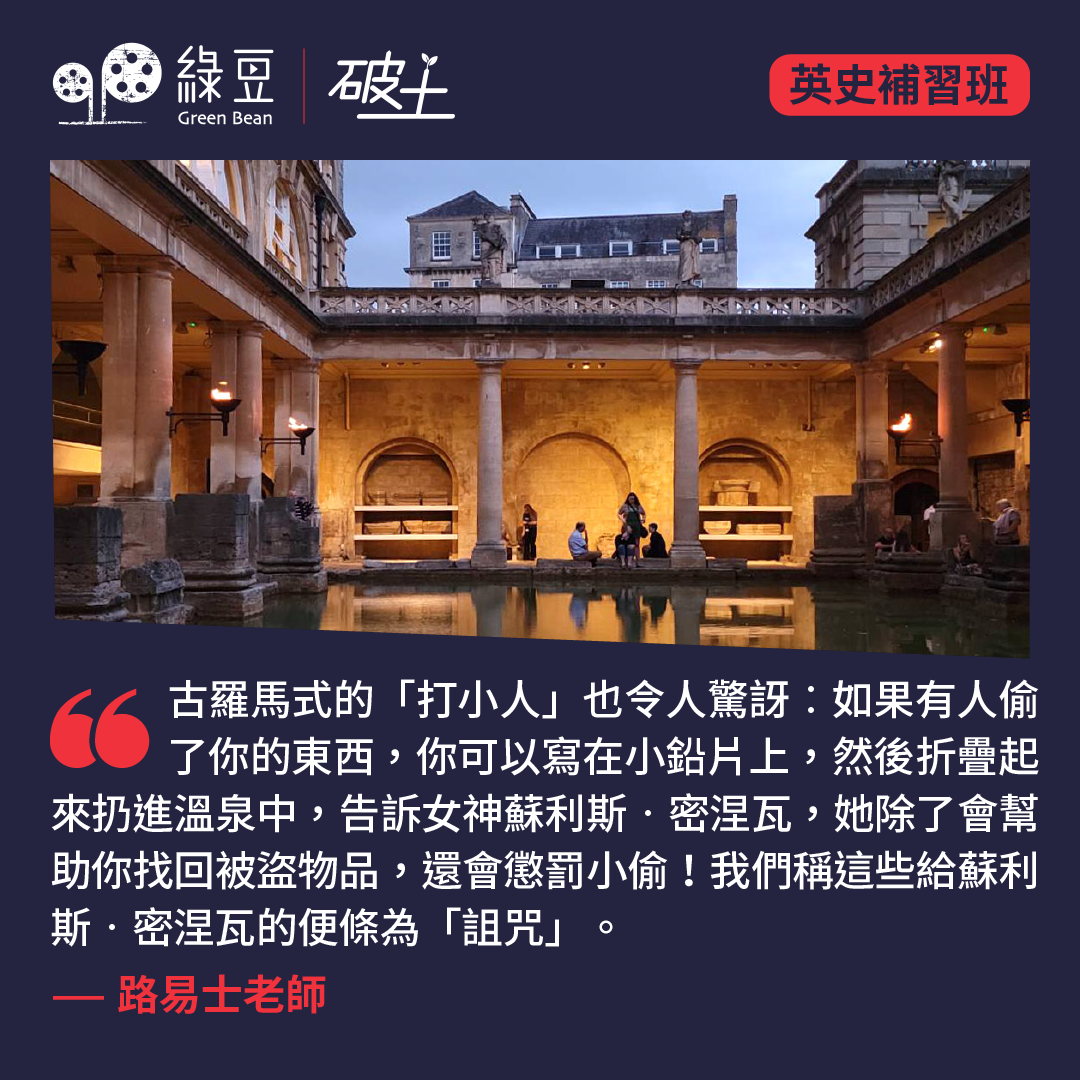

英國曾被殖民統治。沒寫錯,是被羅馬帝國(Roman Empire)。英國曾是羅馬帝國的一部分,長達三個半世紀之久。從公元43年克勞狄烏斯皇帝(Claudius)入侵起,直到5世紀初羅馬的統治結束。即使在羅馬人離開後,他們仍然在整個國家留下了印記,包括新城鎮、植物、動物、硬幣、語言(例如 ‘exit’一詞就是拉丁語)、道路、建築,甚至「Britain」這個詞也是來自羅馬人的。 當然,還有著名的羅馬浴場(Roman Baths)。去浴場絕無不良意識,人們來到浴場是為了健身、清潔身體,還有與朋友見面,是社交活動。 羅馬人意識到巴斯(Bath)是進行溫水浴的好地方,因為水是由地下深處的岩石自然加熱的,就在這裏建了浴場。路易士老師來了英國兩年多,終於有機會到巴斯親身看看這著名的建築。由倫敦的柏靈頓(Paddington Station)出發,坐火車約一小時多,來到了英格蘭西南區域。路途不算遙遠且景點集中,我們主要看了浴場和旁邊的巴斯修道院教堂(Bath...

( 編按 : 此專欄內容均為真實處境,旨在反映離散對個人和家庭帶來的衝擊,以文字與大家一起走過荊棘。專欄文章經編輯在文字上修改處理,確保內文提及的人士身分保密。) 家明今年14歲,去年跟隨父母到英國,對移民也有著很大期望,特別是香港功課壓力大,更覺得移民是一個重生的機會。 來了已經一年了,跟父母的關係卻愈來愈差。家明跟爸媽差不多隔天便吵架,吵的多為了日常生活事,例如很晚也不睡覺、不洗澡、不做功課、不同枱吃飯,父母看不過眼便出口罵,見家明不作聲,父母更手足無措,變得更激動,只好吵鬧更大。 這時的家明,便會比父母更大聲的用粗口大罵,媽媽只好不作聲在一旁痛哭,爸爸見狀就更激動,有時雙方甚至動起手來。...