都靈紀念墳場(Cimitero Monumentale di Torino)是義大利最早的紀念墓園,建立於1829,不止是都靈居民,其他意大利知名人士也下葬其中,亦是當代重要雕刻藝術家創作齊集的地方,稱為「靜寂的城市」(City of Silence)。...

現代世界各地大城市的墳場,實是源自法國巴黎拉雪茲公墓(Cimetiere du Pere-Lachaise)。1804年拿破侖改革墳場法,禁止死者下葬於城市內教堂四周,要遷移到城牆之外,墓園亦開放予公眾使用。自此,這公墓成為現代墳場典範。 這是世界最著名的墳場,巴黎第一個園林公墓,每年有幾十萬遊客。很多近代法國名人下葬於此,跟義大利米蘭熱拿亞相比,雕塑作品不算多,亦無裸體雕像,但重點是家族墳墓建築設計、園林和小徑。 ...

Cimitero Monumentale di Staglieno位於意大利熱拿亞(Genova),是歐洲最大的雕刻墳場,於1851年開始啓用,不少著名哲學家和作家到過參觀。海明威曾説這墓園是世界奇蹟之一,尼釆也深受雕像感動。 西方雕刻藝術,當然以意大利最重要。文藝復興以降,米開朗基羅、貝尼尼等等至為傑出。19世紀中期,墓園雕塑是意大利雕刻藝術另一高峰,亦是浪漫寫實主義主要時期,注重情感的表現。死亡引發出來種種情緒:悲哀、痛苦、無奈、奧秘、不忍、或空虛,皆在這些栩栩如生的雕像表現出來。但令我感到最驚訝的是裸體雕像在墓園,這些裸體像似應該在博物館出現!裸體藝術和死亡有什麼關係? 這課題令我多年困惑,反思「愛欲與死亡」(Eros...

大多數人都會認為墳場是埋葬死者的地方,到那裡是為了參加葬禮或拜祭死者,因此很少人喜歡去墳場瀏覽,因為令人聯想起死亡的恐懼。但墳場其實不是為死者而設的,而是一處追憶與悼念的地方,同時亦是文化、歷史和藝術呈現的場所,因為只有人類埋葬死者,並以不同形式紀念逝去的人。從簡單的一塊墓碑到形神兼備的墓地雕塑,告訴我們儘管埋在地下的死者已離我們而去,但他們仍存在我們世界之中。 我喜歡到世界各地墳場流連,不同文化有其獨特的墳場,表示對死亡的理解和紀念死者的形式。不少參觀者是從歷史方向去尋找墳場內安葬的重要人物。但我的興趣不在墓下的死者,而是在上面的雕刻作品。死者已逝,墓上有不少雕塑是將死亡昇華為不朽的藝術,更值得我們欣賞和玄思。 墓地雕刻不是每一個國家都有,大多數的墳場只有簡單的墓碑。根據我多年來參觀各地墳墓的觀察,意大利墳場可能是全世界有最多最美藝術雕刻的地方。 「墓地巡禮」將會有十輯,分別介紹意大利、法國、德國和香港的墳場。 這輯先到意大利米蘭紀念墓園(Cimitero Monumentale...

印章本來是姓氏和名謂之表徵。皇帝的印信為玉璽,秦漢後的官印為銅鑄。文人印章據說始於元朝王冕用乳化石入印,但篆刻成為重要的傳統藝術,應由明朝文彭創立。自此印章不止以姓名入印,並以思想、感時等等不同字句刻在石上,開出篆刻藝術不同流派,傳統繪畫上不單有畫和書,篆刻亦成為主要原素。「閒章」是對比姓名印章,取其本意之外的意思。今輯《相印集》和之前刊出的印章,全部都是閒章。 ▌[相印集]作者簡介張燦輝,香港中文大學哲學系退休教授,相信哲學不是離地、不在象牙塔之中,對世界有期望;改變不一定成功,但至少嘗試理解和批判。已到耄年,望在餘生仍能享受自由民主,並欣賞文化與大自然。 ...

協助安藤忠雄建築台中亞洲大學美術館的台灣建築師姚仁喜,是去年才完工的台南藝術大學校園內漢寶德紀念館的建築師。我在相片集已介紹過他在台北北投的農禪寺,對他簡約莊重的佛寺院設計極為欣賞。台南藝術大學創校校長漢寶德,被視為台灣現代建築思潮啟蒙者,影響台灣建築界至深。姚仁喜是他的高徒,負責設計為老師而建立的紀念館。正立方體的建築物,與其說是發展他老師漢寶德的人文素養建築思想,不如說是承受了安藤忠雄的幾何圖形空間和光影變化的理念,甚至清水混凝土的極簡構築,相信也來自安藤。館內清水混凝土的灰白色是主調,但對比一邊深紅色的大牆,有另一種官感的視覺效果,用色大膽,似乎和安藤的其他建築物不同。可惜台南藝術大學離開台南市頗遠,交通不方便。但如果喜歡姚仁喜和安藤建築,這紀念館仍是十分值得去參觀。 ▌[相印集]作者簡介張燦輝,香港中文大學哲學系退休教授,相信哲學不是離地、不在象牙塔之中,對世界有期望;改變不一定成功,但至少嘗試理解和批判。已到耄年,望在餘生仍能享受自由民主,並欣賞文化與大自然。 ...

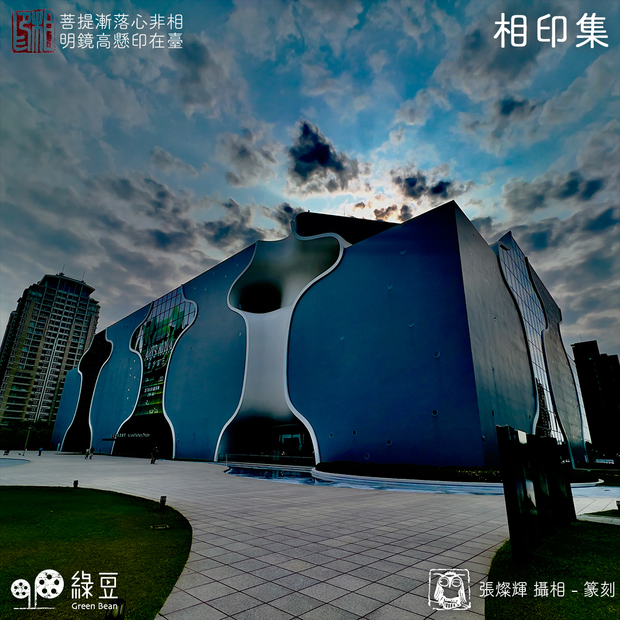

伊東豐雄的國家歌劇院與安藤館完全不同。從伊東開始構思到落成啟用,歷時超過十年。歌劇院是公共領域,藝術文化活動的場所。音樂會、舞蹈表演、歌劇在劇院不同的演奏廳演出。儘管劇目和音樂可能源出古典時期,但聽眾和表演者是21世紀的人,不需要在傳統的演奏廳表演,而是在當代的建築物中呈現;與台北中正紀念堂的傳統國家音樂廳相比,台中的是當代的,面對將來的設計。進入歌劇院,便是進入伊東流動的建築,館內找不到凝結固定的幾何圖形,沒有正方形,當然沒有安藤的三角形,而是柔軟的圖像。 ▌[相印集]作者簡介...

如果喜歡建築,到台中至少有三座建築物一定要看:貝聿銘在東海大學的教堂、安藤忠雄在亞洲大學的美術館,和伊東豐雄在台中市的國家歌劇院。三位是世界級的建築大師,三座建築都各有不同的風格。安藤忠雄概念很簡單,以原始幾何正三角形為基本,發展出對光和空間的建構,簡約但極講究的建築物料令美術館成為台中的建築地標。我覺得每期的展覽不是最重要,在館內感受光與空間,便知道整座建築物本身就是藝術品。 ▌[相印集]作者簡介張燦輝,香港中文大學哲學系退休教授,相信哲學不是離地、不在象牙塔之中,對世界有期望;改變不一定成功,但至少嘗試理解和批判。已到耄年,望在餘生仍能享受自由民主,並欣賞文化與大自然。 ...

菩薩寺不在山林野外、不是傳統佛寺建築,而是在台中市區一座三層三合土建築物內。雖不似台北法鼓山的農禪寺,但一進入菩薩寺,便感覺一種寧靜舒雅、佛法莊嚴、明心見性的世界。寺內有不少佛和觀音像,全部不巨大,簡潔的空間設計,配上屋內外的綠色植物,有淙淙流水和水池,蘭花遍布佛像中,令人忘記外在繁囂的城市,絕不世俗。當代的宗教建築,無論是基督宗教或佛教,和傳統有明顯差異。宗教如何融入現代世界和人的生命中是有性格建築師的挑戰,農禪寺的姚仁喜如是,菩薩寺的江文淵也一樣,二十一世紀佛寺當然不能像台北的龍山寺。 ▌[相印集]作者簡介張燦輝,香港中文大學哲學系退休教授,相信哲學不是離地、不在象牙塔之中,對世界有期望;改變不一定成功,但至少嘗試理解和批判。已到耄年,望在餘生仍能享受自由民主,並欣賞文化與大自然。 ...

去年10月30號在《相印集》刊出「異鄉深秋」,第一次展出聖奧本斯公園的景色。轉眼秋去冬來,然後春臨大地。深秋是金黃,嚴冬是滄白,春天是黃、白、藍,之後盛夏來到此間,綠色便是主調。同一個公園,四季呈現不同景象。大自然就是如此,永遠在流變之中,循環不止。 ▌[相印集]作者簡介張燦輝,香港中文大學哲學系退休教授,相信哲學不是離地、不在象牙塔之中,對世界有期望;改變不一定成功,但至少嘗試理解和批判。已到耄年,望在餘生仍能享受自由民主,並欣賞文化與大自然。 ...