英倫的秋冬之交,日短夜長,若學校有特殊學習需要的學生,也會碰上是EHCP(編註:education health care plan教育健康關顧計劃,簡稱EHCP)年度檢討會議的高峰季節。言語治療師、職業治療師、老師和家長/監護人、社工等一同開會,了解學生的身、心發展各方面的進度和需要。今年沒有了COVID的威脅,會議可以大夥兒面對面進行。對我這個初來埗到的治療師而言,「見家長」可謂壓力不少。校內的學生智能缺損多達至嚴重程度,再加上自閉症,所以愛孩子的父母其實仿如「久病成醫」,甚麼專業名詞、有效或無效的訓練計劃,他們陪孩子一路走來都耳熟能詳。在EHCP機制中遊走這麼多年,家人亦十分明白哪個council的學障支援認真有效、哪個單位敷衍了事……幸好,至今遇到的家長大多都是合理的。開完會,鬆一口氣之餘,從他們口中提及學生在家中的狀況,對比一下在學校、在治療時的回應,真的讓我們更了解青年人的掙扎、需要和家人的盲點(而教學和專業同工,當然也有盲點),從而調整各方面的訓練目標和方式。不過,我都很好奇,當學生19歲離校後,他們實質上可以如何投入社會?首先,他們仍有醫療、自理方面的需要,有成人或教育的服務給他嗎?若有,是怎樣協助他們按能力投入社會?前一陣子參加社福機構辦的工作坊,開了眼界,也給予我思考的點子。天賜寶貝參加者不是排排坐、聽講座,而是八至十人圍枱坐。一面聽台上講者的分享,一面小組討論,這些半開放式的討論課,都是這邊工作坊常見的模式。我找到一個位置坐下,心想,真難得,在座的一定是機構不同服務單位、不同崗位的員工。今次聽聽做成人、長者服務的故事,超棒!social care工作坊,受助人也是訓練員在我右邊的,就是在牛津郡工作的社康護士,專門上門照顧患有糖尿病的朋友。經她介紹,我認識了John。John年僅三十,他有點害羞的說自己是受助人,不是在機構做護士的,其實他也是同事。因為John有輕度智障,亦從年少時起已患有糖尿病,需要每天注射胰島素。他兩年前受培訓後,就跟護士一同開訓練班,教導其他病友和家人,了解糖尿病應如何管理。特別是新確診的患者,一般都會極度不安、一想起生活上種種轉變,就倍感焦慮。護士說,她講醫理、介紹資源當然易如反掌,但有John一同做訓練員,他就能現身說法,把血糖過高過低究竟會有甚麼感覺、反應的呢?可以如何應對身體的變化呢?John的分享,往往能協助病友或家人,把心底「不OK」的原由挖出、疏理,再配對適當的方法。嘩!恰巧我校一名自閉女生,近日確診糖尿病。女孩本身也有焦慮,手臂戴上血糖監測裝置後,她常注意水平的變化,一旦數字有變她會變得很沉默、原本喜歡的活動也都不想參加。我和OT (Occupational Therapist職業治療師)、學校護士正預備簡單易明的方式,向她解釋血糖指數一天有上有落是可以的,如遇到特別的情況,只要告訴老師、家長就可以得到協助。如今遇到社康護士和JOHN,簡直是天賜的寶貝,於是即刻「抄牌」,希望稍後可以約他們視像跟我們的學生分享。有過來人的經驗,知道有問題時下一步要做甚麼,比起未經歷過此病的人重覆說OK,實在得多、可靠得多。穿上別人的鞋子接著,台上主持請參加者戴上眼罩,一同聽一齣幾分鐘的廣播劇選段。故事講述一位自閉症青年到醫院看醫生的過程,以他第一身經歷搭巴士、進入醫院大堂,如何被充斥四周的廣播、人聲,和滿眼行動急促的人們所嚇倒。他備有耳筒聽音樂,可以讓心跳放緩,但因為這樣卻令他聽不到護士叫他的名字!連串突如其來的轉變,令他措手不及,然後怎樣有友善的人出現陪伴、協助,也有人冷言冷語覺得這個怪人阻礙其他人應診,主角一一聽進耳裏……這是一個新晉的劇團訪問成年自閉症患者後所創作出來的廣播劇,劇中聲演者也有自閉症的朋友。一段別人看來平平無奇的路程,我們卻體驗到主角如何過五關斬六將,有如一條魚被迫在岸上生活三十秒般勞累。那種震撼,仍縈繞腦際。員工彩蛋真是越來越多。前兩天,我和同事又要接受培訓。原來是由患自閉症的成人做老師,講述社交困難對他們來說是怎麼一回事。其中既是唐氏又是自閉的Jan,在院舍生活,但也會到機構的社企餐廳工作(其實早前去食早餐時就是Jan幫手落單的)。在訓練員的帶領下,她講到有一些事情自己可以應付,也樂在其中,例如她有男朋友,一起愛四出去做分享、做協作培訓員、她與幾名院友在supported...

過去一周,較矚目的政經要聞有數則,其一是習近平視察上海,官媒釋出中央致力穩定經濟局面的信息;其二是中國與歐盟於周四在北京舉行領導人峰會,北京撤銷對立陶宛多項制裁措施,傳達改善中歐關係的信息;其三是學運領袖周庭數月前獲准赴加升學,她決定不返港向警方報到,情願流亡海外;其四是香港立法會通過了與內地互認民商事司法判決的法例,將於2024年1月29日實施。第一、二則新聞顯示北京正致力緩和內外矛盾,藉以穩定局面恢復經濟,第三、四則新聞顯示香港在刑事執法和民商事執法兩方面都全面向內地靠攏、與內地看齊。習近平巡視上海習近平巡視上海,考察對象包括期貨交易所、創新科技行業及保障性住房。官媒新華社釋出的三個對應信息是,金融要更好服務實體經濟,中國式現代化關鍵在科技現代化,城市建設要堅持以人民為中心;而金融市場的解讀則是,北京正致力穩定中國金融市場和住房市場,並大力引導資金流向高新科技行業。在習近平訪問上海前,中央多個財金部門已聯合出招,發布支持民營經濟的25條措施,連同之前國務院眾部委推出的31條促進民營經濟措施,中共中央在三中全會前,已不遺餘力地向社會發出穩經濟促發展的信息,但迄今民間反應頗為冷淡。有學者分析指,經過數年國進民退、過度監管的折騰,民營企業對營商環境已失去信心,如今中央推出的並非根本性的制度改革,如重返國退民進、放權讓利的軌道,而是各種不同形式的優惠政策、暫時性的放鬆監管審批,這些都是權宜之計,並非寫進了法律、形成了規範的、可持續發展的長遠政策,民營企業不敢作長遠的投資擴張,其實不難理解。若沒有民營企業參與,單靠國家控制的企業,為响應中央號召而投資,力道既不足以帶動整體經濟增長,也很容易造成大白象工程和滋生貪污腐敗。至於出口貿易方面,向來是帶動中國經濟增長的火車頭,北京如今大力催谷,應該會有一定成績,但鼓勵出口往往涉及財稅和其他政策性補貼,則很容易引發進口國家的投訴,指中國濫用傾銷手段霸佔市場,輕則增加關稅報復,重則發動反傾銷調查,實行進口管制,令中國失去市場准入權利。近日美國和歐盟針對中國的電動車和汽車電池實施的採購和貿易限制,只是一個開端,可能蔓延至其他中國出口商品,這是影響中國出口前景的一個重要因素,也是中國近來積極尋求改善與西方關係的重要原因,沒有良好的外部環境,中國這世界工廠也很難再次發動其增長引擎。領導人峰會為了改善與歐盟的關係,中國採取了多項措施,與之前拉一派打一派、搞內部分化歐盟的策略有所不同。例如,之前是隆重款待法國總統馬克龍,刻意冷待歐盟委員會主席馮德萊恩,如今在中歐峰會上,卻是安排由習近平親自會見馮德萊恩及歐洲理事會主席米歇爾,並由總理李強與歐盟首腦共同主持會晤。並且,為了替峰會掃除障礙,北京在峰會舉行前,撤銷了大部分針對立陶宛的經濟制裁。此前2021年8月,立陶宛宣布允許以「台灣」名義設立代表處,引發北京強烈不滿,並於當月召回駐立陶宛大使,兩國貿易此後大受影響,如今立陶宛沒有改轅易轍,中國卻撤銷制裁,明顯是為了穩定中歐經貿大局。周庭表明不回港在香港方面,前香港眾志副秘書長周庭在社交媒體發文,表明這個月不會如期返回香港向警方報到,預備長年流亡在外不再回港。從周庭發布文章透露的申請赴加升學細節來看,她向國安法執行部門提出赴加升學的時間,正是北京積極尋求與西方改善關係、開展大量外交磋商的時候,外界有理由相信,允許周庭出境是一項向西方(尤其是美國和日本)釋出善意的舉措,就像當年北京為了延續美國最惠國待遇及加入世貿,在人權問題上作出讓步,允許一些受國際社會關注的民運人士出境一樣。北京和香港的國安法執行部門肯定預料到,周庭獲准出境後便有可能不再回港,所以才會脅迫她寫下悔過書,又要求她在國安人員陪同下,返內地參觀祖國經濟發展成果,讓當局拍下觀光的照片與影片。收集這些「悔過」與「愛國」的材料,明顯是為了預防周庭出國後高調批評北京,加入海外反北京民運人士的陣營,屆時拿出來做反駁指控及抹黑周庭的材料。這種辦案手法,在內地極為普遍,但應用到香港的刑事案件被調查人士身上,卻是對香港一貫執法制度的扭曲與破壞。周庭因為被指與黎智英等人串謀危害國安,長期處於被調查卻沒有落案檢控的階段,她因此被沒收旅遊證件,長期以保釋身分接受調查,不斷被監控問話,無法過正常生活,也無法離境旅行或升學,並且因為尚未檢控,在法律上無法向法院尋求救助。如今更為了赴加升學申請,被迫寫下悔過書、返內地演愛國騷、向警方發感謝信,這一切都不是刑事案被調查人依法應有的待遇,只是執法部門任意理解國安法實施細則衍生出來的權力,既沒有明確的法律依據,也沒有任何司法先例,甚至警方和特首在回應傳媒查詢時,均不敢正面回應。香港的刑事法律制度繼長期關柙不准保釋、嚴重控罪不設陪審團後,又再被扎穿一個大洞,向內地執法制度靠攏。與內地互認民商事司法判決在民事法律制度方面,香港也在快速與內地融合。特區立法會較早時已通過《內地民商事判決(相互強制執行)條例》,特區政府宣布條例將於2024年1月29日實行,屆時在內地法院取得判決,可向香港高等法院登記,成功登記後便如同香港高院判決那樣,可以強制執行。香港受影響人士可向法院反對登記,但須按條例列明的法定理由作出反對,例如內地判決乃藉欺詐手段取得,或者判決頒布前港方人士沒有獲得申辯機會,但若港方有機會申辯,只是不滿內地法院對案件相關法律和證據的理解,則很難推翻該判決在港實施的登記。特區政府在宣傳新法例時,只是強調新例的好處,例如香港的司法判決今後有機會在內地強制執行,卻未能消除法律界和商界對新例的擔憂,即內地合作單位可以憑藉在內地司法界的政治人脈,取得對港方不利的判決,然後在港強制執行。這個擔憂若無法消除,商界為了自保,便只能設法把香港資產出售,或以證券化、按揭等方式,套現後搬離香港,這類安排若成為潮流,香港將喪失財富管理中心的功能。▌[守望]作者簡介劉進圖生於香港,七零年代入讀善導小學和九龍華仁書院,學會追求良善、自由和責任。八十年代初進香港大學唸法律,思考社會公義。八十年代末加入新聞行業,先後任職於《信報》及《明報》,切身體會「無信不立」、「兼聽則明」。2014年2月遇襲受傷,病榻上總結心願:「真理在胸筆在手,無私無畏即自由」。

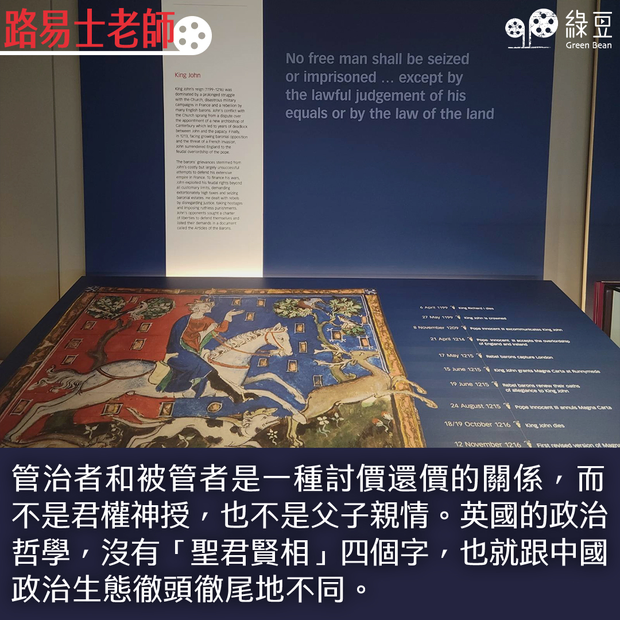

約翰王 (King John)最失敗的地方,是不能擺平男爵(barons)勢力。在中世紀奉行的封建制度,管治心得,就是要好好控制這班佔全國人口不多於5% 的貴族,以借他們去控制大多數的農民。但約翰王顯然沒能夠抓住他們的心,也沒給他們足夠好處,最終只能有「反了,反了」的結果。 分權協議 1215年5月,一群在北方的男爵舉兵殺至倫敦,約翰王惟有跟他們在蘭尼米德(Runnymede)「講數」。蘭尼米德位於薩里郡(Surrey),距離倫敦不遠,大憲章(The...

跟在外國的朋友談移民經歷,我發現當問到有沒有遇過族裔歧視時,對方的回應十分奇怪:如果對方是近兩年移民外國的話,近乎全數都跟我說沒有;但如果對方是已經在當地十數年甚至是數十年的移民,則大多數會跟我說有。我很好奇,為什麼同樣是移民,不同世代之間對族裔歧視的經歷會有這樣明顯的差別? 理論上,如果觀察屬實,可能的解釋有很多。例如不同世代遇到的社會情境不一樣,可能現在的社會本身就沒有那麼多歧視,又或者經歷過二零一九年之後外國人對香港人多了同情,所以減低了對香港人的歧視。不過我認為這兩點的解釋力都很低,畢竟許多社會的族裔歧視明明仍然很嚴重,也有其他明顯獲得大眾同情的族群亦面對巨大歧視。 移民新鮮人 另一種解釋,是我遇到的一位老移民告訴我的,我覺得比較合理:歧視當然存在,只是新一批的港人剛剛到埗,如果不是還處於慶幸自己成功離港的蜜月期,就是忙於適應當地日常生活所需。對於歧視問題,特別是日常生活中的微歧視,只是還未察覺得到,並不代表不存在。朋友還特別提到英國文化中的挖苦傳統,剛到埗的如果一不留神,就連對方已經「轉了個彎取笑你」也未必知道。 我覺得這個說法比較合理,因為它能解釋到那些例外情況。對於少數近期移民而又有經歷歧視的朋友,我發現他們都有一個共通點:到埗後從事公共服務的工作,例如教育。有位朋友在香港本來是教師,到英國後在學校當教學助理。他發現學生面對他的時候明顯比較不合作,但面對擔當同一職級的白人同事時就不會;而因為他的華人面孔,學生挑釁他的時侯,甚至會夾雜兩句假扮的中文模仿,明顯是出於對族裔的取笑。 對於這些經歷,朋友有以下分析:很多港人到達英國後,日常接觸到的當地人其實不多,要像他這樣從事公共服務的才有機會遇到各式各樣(不一定友善)的本地人;又因為他從事教育工作,道理上處於權威位置,但小孩子總愛挑戰權威,又不會隱藏自己,於是潛在的歧視就表露出來了。按此理解,歧視問題確實存在,只是很多港人暫時未察覺到,但難保遲早會有所經歷。...

《通向奴役的路》(The Road to Serfdom) 在1944年3月和9月二戰期間先後在英、美兩國出版。出版後,始料不及的,是該書即時使英籍奥地利裔思想家 Friedrich...

今次去尼泊爾旅行,因為遇著大節假期,有兩星期留在加德滿都。加都交通雖亂,但車速不快,城間佈置亂中有序,適合散步。我住在朋友家(距塔米爾不遠),經常一早出發,入黑就乘車回家。有時散步至大寶塔,有時去帕坦,有次還花兩小時走到Kirtipur,外國遊客稀少,坐在印度教寺廟,有種穿越的寧靜。 這次跟以往不同,以往找車及講價都很頭痕,今次用兩個手機叫車 app,超級方便,分別是InDrive 及 Pathao,像東南亞的 Grab。正因有叫車...

大自然的樹是不同層次的綠和棕色,黑白攝相將樹呈現的是強烈對比和質感,相片中不是平常感知的樹木,而是抽象的圖像。這再一次説明攝相不是將現實重現,而是將面前的景象轉化成另一種視覺經驗。現實世界永遠看不到黑白樹影。 ▌[相印集]作者簡介張燦輝,香港中文大學哲學系退休教授,相信哲學不是離地、不在象牙塔之中,對世界有期望;改變不一定成功,但至少嘗試理解和批判。已到耄年,望在餘生仍能享受自由民主,並欣賞文化與大自然。 ...

雖然隻身來到英國,但是很慶幸在這裡遇到很多很多很好的朋友,大家互相支持。其中在香港人的活動中,我也重遇了一些中學及大學的朋友,而最令我驚喜的是我,可以在這重遇我中學的小師妹。小師妹在高中時候已到美國讀書,然後於大學攻讀電影,畢業後成為了一位出色的攝影師及導演,我一直都很羨慕她的工作,並以她為榮。我在中學時期都有想過讀電影,因為我覺得電影是一樣很有力量及感染力的媒體,可以傳遞很重要的訊息及價值,影響到每一位的觀眾,甚至可以進入大家的內心深處。不過我覺得自己沒有太大的潛質去做電影,最後反而選擇了做一名社工,成為助人專業,接觸生命的故事,與他人同行。不可思議的重遇我已經有一段長時間沒有跟師妹接觸,真的沒有想過可以在英國重遇她,在香港市集一看到這樣熟悉但又十多年沒有見過的臉孔,我忍不住尖叫,衝向她,然後抱著她,我們都覺得這樣的重遇很不可思議,很開心,很驚喜,亦很感動。師妹經常往來英國,在這裡拍攝香港人移居英國的故事,我們有更多的機會一起相處,一起傾訴,分享這些年來的經歷及故事,了解大家的心路歷程。師妹會約我聊天、為我煮甜點、一起去集會遊行,甚至陪我去覆診抽血,一起去見律師,幫助我並給予意見,陪伴我於這段尋求庇護的日子,一步一步向前努力,我真的很感恩。前路的確有很多不明朗,但上天在很多困難的時候都為我送上不同的小天使,還有滿滿的愛和鼓勵,我真的很是幸運。願我身邊的人都平安順利,大家加油!▌[尋庇護]作者簡介過著流亡生活、前景未明的在英尋求政治庇護者或他們的過來人,透過綠豆的破土——這塊自由土壤發聲,以專欄「尋庇護」講述自身的故事、申請政治庇護時遇到的種種程序上、生活上的經歷。

我們對中世紀的英國(Medieval England)未必很有認識,但總聽過約翰王(King John)這個名字。被人記得有兩個方法,一是做大好人,一是做大壞蛋。後者成功機會較高。 但問題是,約翰王真的這麼差嗎?他做過什麼? 我們也未必立即拿歷史書來研究,反而很快地用兩個關鍵詞「固定」了對約翰王的理解︰一是羅賓漢,二是大憲章(Magna Carta)。...