聖誕假期走進在特拉法加廣場(Trafalgar Square)附近的聖馬田教堂(St Martin-in-the-Fields Church),感受聖誕氣氛。裏面靜靜的,有人在祈禱,也有人在睡覺,但沒人打擾,教會向弱勢開放,本該如此吧。 在教堂找到崇拜的場刊,路易士也教過宗教科(是啊,搵食艱難),知道這叫做禮儀(Liturgy)。整個崇拜有一定的程序,其中最重要的就是《主禱文》(The Lord's Prayer),也被稱為「...

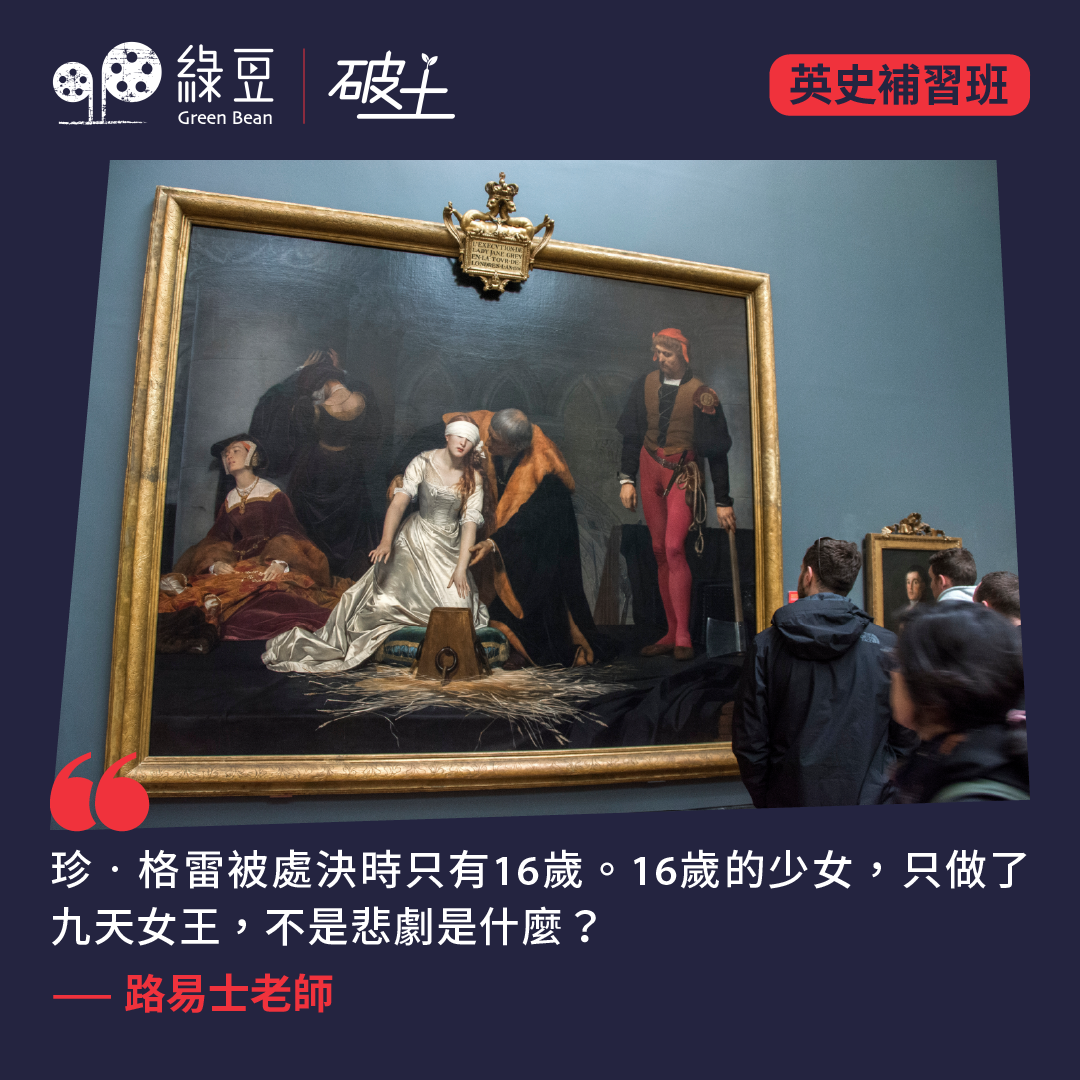

讀歷史要讀歷史書是至理名言。但有時看看畫更能喚起感情,牽動興趣。最近到國家美術館(The National Gallery)走走,就被畫家保羅‧德拉羅什(Paul Delaroche)的《珍‧格雷夫人的處刑》(The Execution of Lady...

走完邱吉爾博物館,女兒說,好像都是對邱吉爾歌功頌德。我心想,能有點批判意識,好呀,難得。 當然,館裏也有展出納粹德國對邱吉爾冷嘲熱諷的政治漫畫。不過,那是「壞人」的批評,壞人說你是壞人,即是代表你是好人吧。 不過,評價一個歷史人物,也不只有好人和壞人之分。作為歷史老師,我更重視的,是我們是否真的知道那人物做過什麼,和為什麼他要那樣做。 無疑,邱吉爾最輝煌時刻,是領導英國免受納粹主義的威脅。但邱吉爾本身也是處身於大英帝國的時代,而帝國意味著壓迫和殖民,他又有否可能白璧無瑕呢? 波耳人的獨立戰爭 我們不能不說,不能不知的是波耳戰爭(Boer War)。「Boer」在荷蘭語和南非荷蘭語中是「農民」的意思。對英國人來說,這是波耳戰爭;但對波耳人來說,則是獨立戰爭。...

深冬,天很早就黑,可以去的地方益少。我們索性走進漆黑的地底,探索英國既黑暗又光榮的時光。 邱吉爾戰時辦公室(Churchill War Rooms)在倫敦聖詹姆斯公園(St James’s Park)側,靠近白廳(Whitehall)和國會大廈。在二戰期間,英國政府,也即邱吉爾與他的內閣在此進行了許多重要的戰時決策,以防禦德軍的空襲與轟炸。這辦公室現在已成了帝國戰爭博物館(IWM)的一部分。它包括了原本的內閣戰時指揮中心,而其中一部分則改建成邱吉爾博物館,收藏了大量跟他有關的物品。或者你只記得邱吉爾的老頭照,但在此你可以看到他的童年照,每個偉人或者壞人都有純真時期。 然而,我們不能把邱吉爾戰時辦公室看成是嚴格意義的軍事地堡,它其實只是一個地下指揮中心或戰時指揮設施,包括了會議室、地圖室、通訊室等,用於情報處理和戰爭管理。它提供一個較安全的場所,讓邱吉爾和內閣成員在二戰期間指揮作戰和進行戰略決策。這地方被稱為...

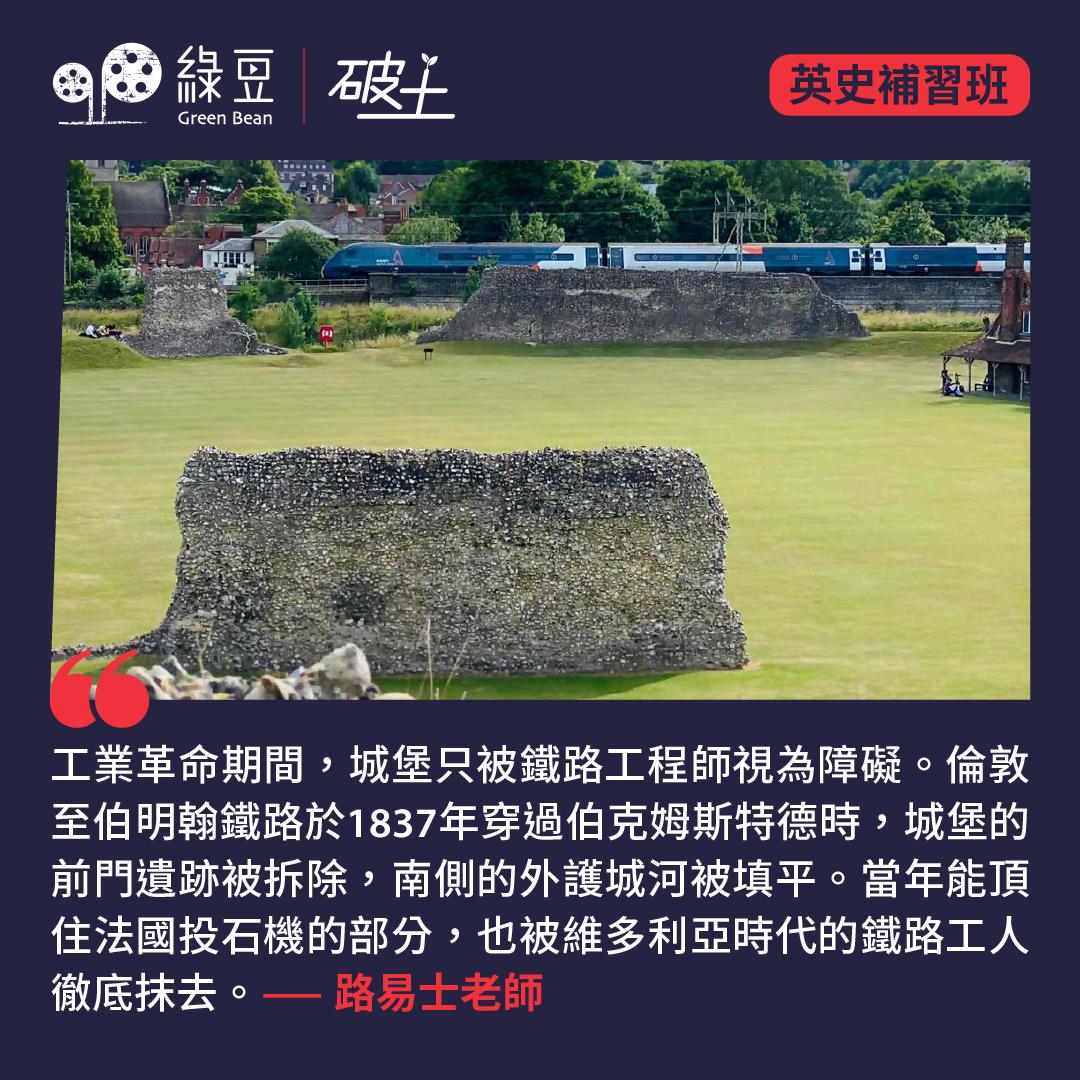

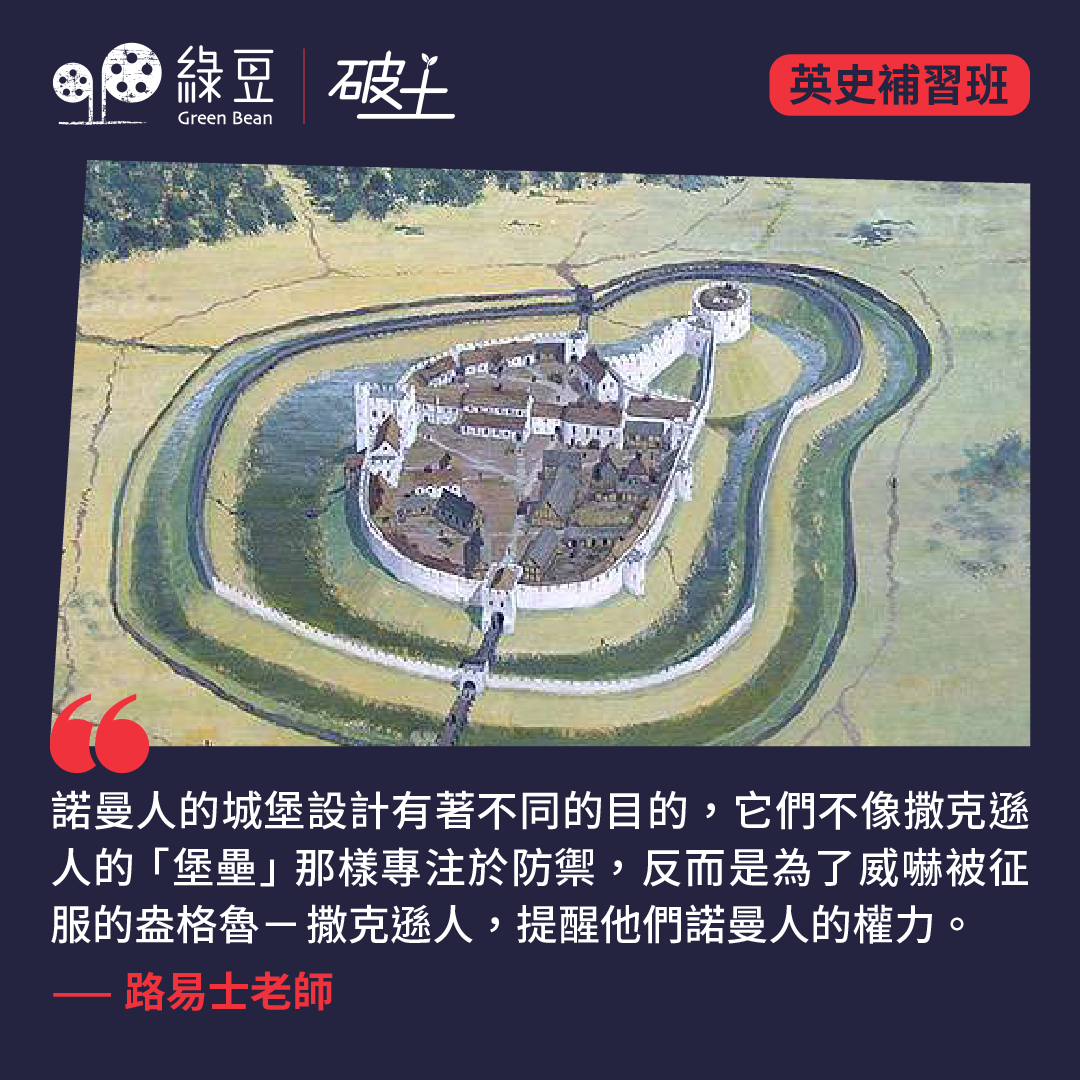

像伯克姆斯特德城堡(Berkhamsted Castle)這樣的一個城堡,這麼多年一定經過春風秋雨。 曾在1066年參與黑斯廷斯戰役(Battle of Hastings)的莫爾坦伯爵羅拔(Robert, Count of...

路易士來了英國兩年多,最近才有自己的車子,可以一家人到處走走。尋幽探秘,不亦樂乎。也希望可以介紹更多歷史文化給綠豆讀者。 其中一個離住處說遠不遠的地方,叫伯克姆斯特德(Berkhamsted)。那是一座位於英國禧福郡(Hertfordshire)西部的城市。由於沒有鐵路可達,一直未有到訪。但有了車後,就可以一探身在這裏的城堡了。 這是一個優雅的小鎮,書店都有三間。但到了城堡,則感到一種荒涼感,人不多,不遠處還有高速火車跑過。 城寨城堡 但仍是要來的,因為伯克姆斯特德城堡(Berkhamsted Castle)是英國其中一個最古老的城寨城堡(Motte-and-bailey Castle)。又是情意結——路易士初教英史時,很多東西都摸不著頭腦,邊教邊學,城寨城堡是其中一項。...

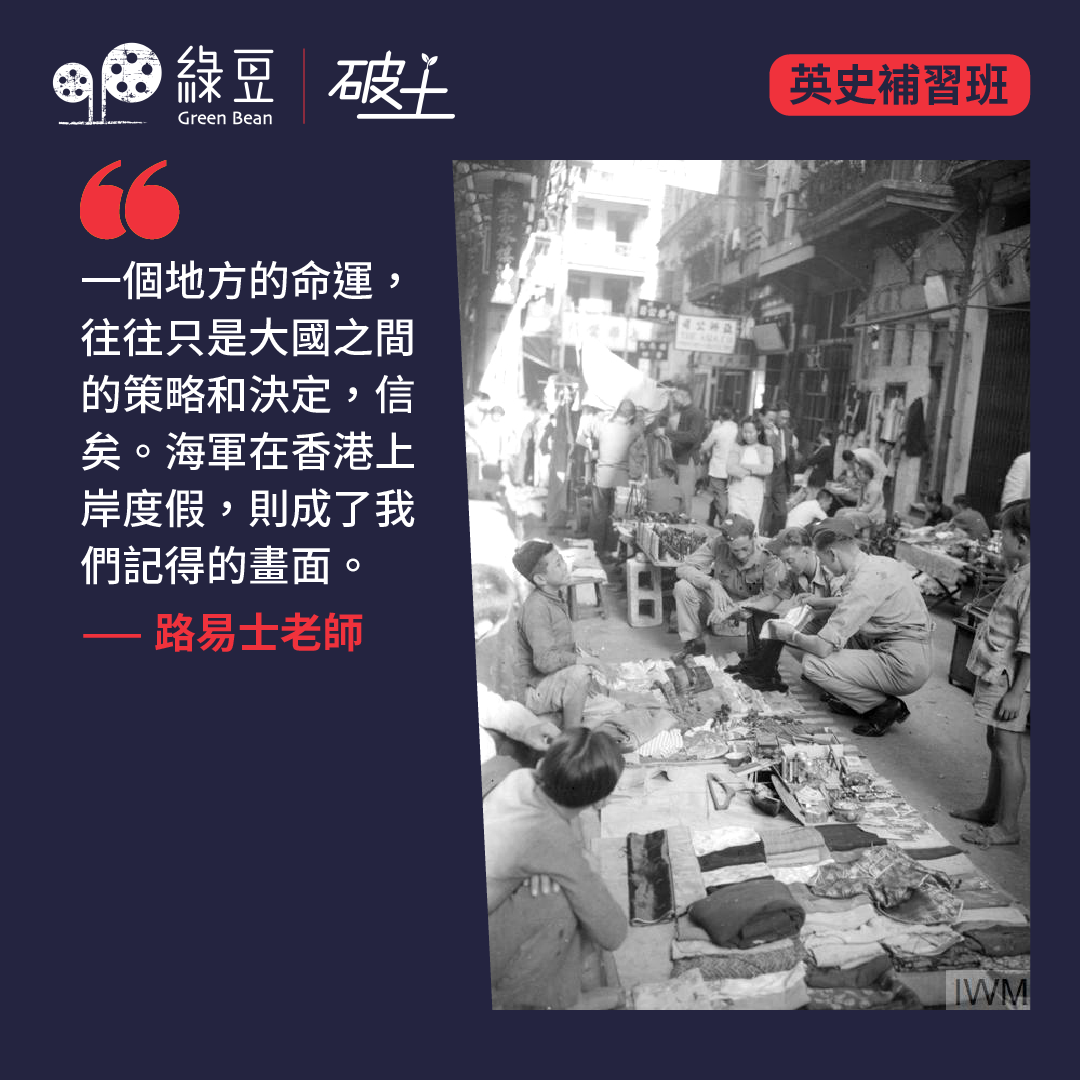

在貝爾法斯特號(HMS Belfast)博物館,路易士找到香港這名字,怎能不興奮。那是一塊綠色的資料版︰ 「香港是船員們休假上岸時受歡迎的地點。許多華籍男子通過香港的海軍基地——添馬艦基地,加入了英國皇家海軍。」(原文︰Hong Kong was a popular...

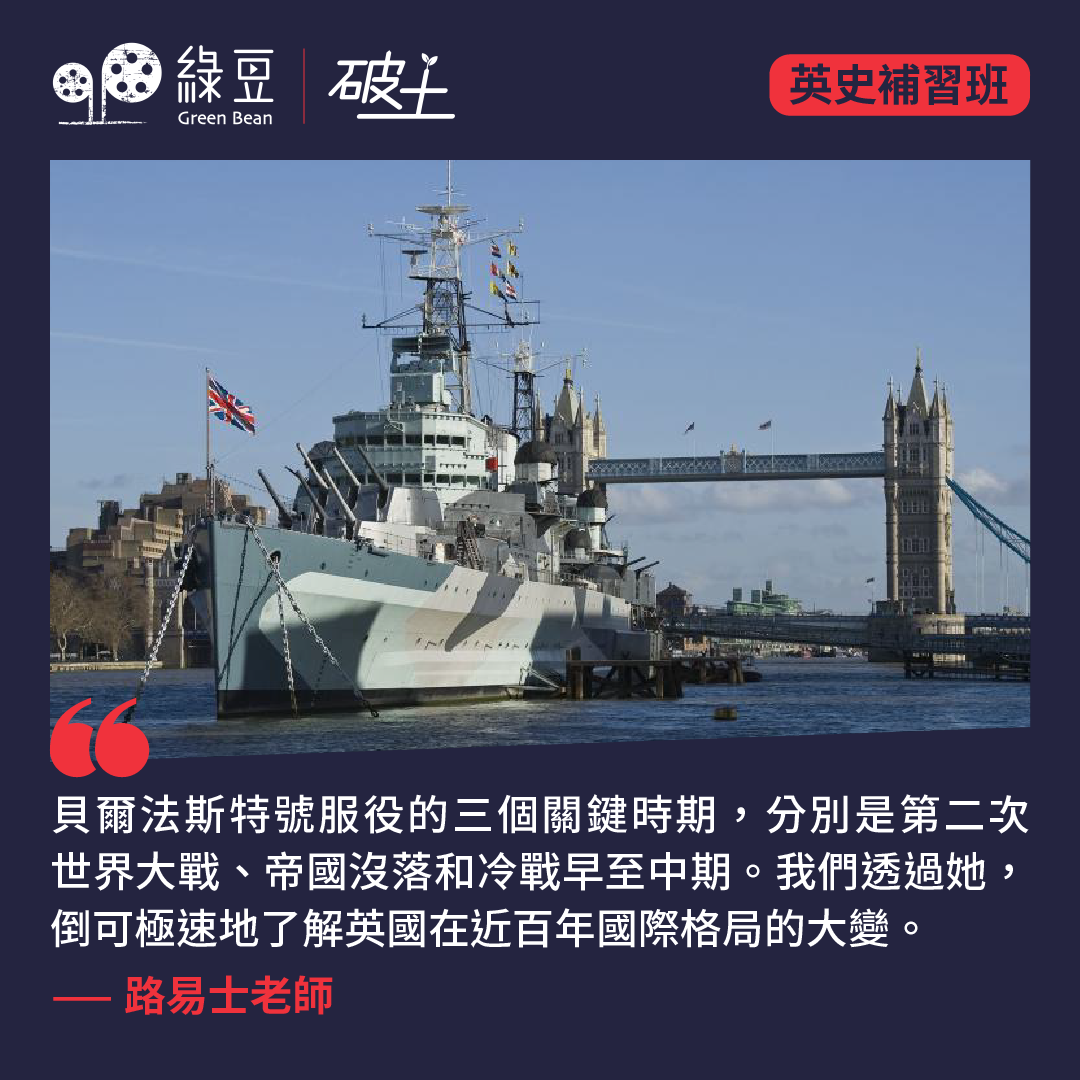

記得第一次走過倫敦的塔橋 (Tower Bridge)時,望到一隻戰艦,大驚。心想,倫敦也是軍事基地嗎,泰晤士河也有國家安全風險? 查查資料,才知那是貝爾法斯特號(HMS Belfast),是帝國戰爭博物館(Imperial War Museum)的其中一間分館。戰爭博物館在蘭貝斯路...

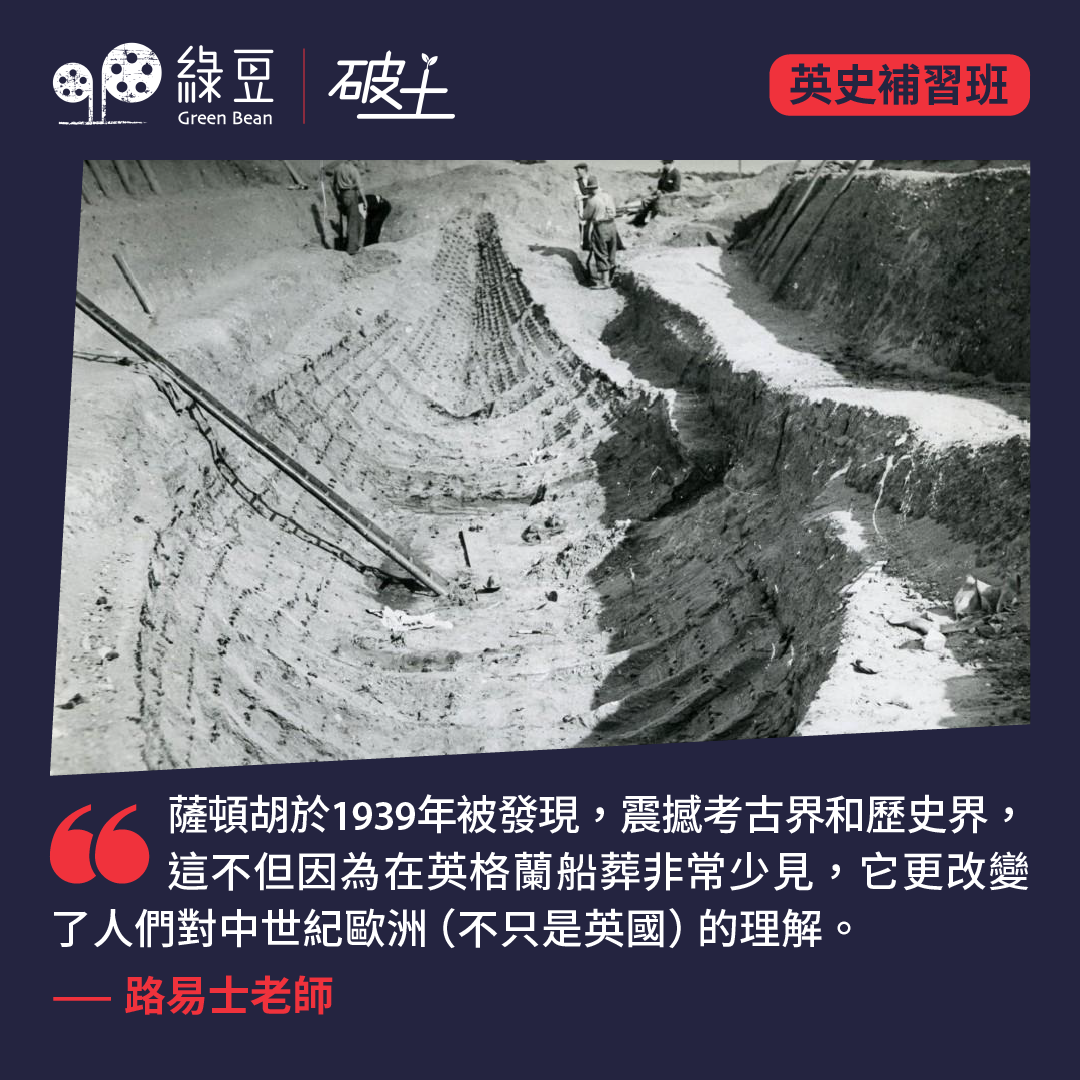

有些地方去過一次就不會再去(不用舉例吧);但有些地方去過了卻只能慨嘆——我行不完。大英博物館肯定是後者。 第一次是遊英跟旅行團,只有兩小時,惟有集中看木乃伊;第二次去時已移英,可以花一整天好好看完了吧,但卻還是只看了個大概,走馬看花,仍是走不完;第三次去,只行了一分鐘。沒有寫錯,因為博物館突然要緊急疏散遊人,只能欣賞人們守秩序乖乖離開,沒有你推我撞。 為來世準備的船 第四次去了,是跟一個愛讀神話和漫畫的朋友去。能走進圓形閱覽室當然開心(原來它已關閉了11年),因為我偶像馬克思曾在裏面讀書。但論印象最深的,卻是第41號展館有關薩頓胡(Sutton Hoo)的展覽。先說一個冷笑話︰薩頓胡不是一個湖,而是位於英格蘭沙福郡(Suffolk)伍德布里奇(Woodbridge)附近的一處莊園。它是早期中世紀的一個埋葬地點,當中有一位盎格魯-撒克遜國王的衣冠塚。最令我驚訝的,是埋葬品中有一艘為來世準備的完整船隻。 在三米深的土丘下,專家透過觀察腐爛的船木在沙中留下的印痕,以及殘留的鉚釘,推斷這艘是無桅杆的重疊板木製划船,全長超過27米。根據當中發現的硬幣日期,加上基督教與異教元素同時存在,推斷這大有可能是東盎格利亞國王雷德沃爾德(Raedwald,於624/625年去世)的衣冠塚,因為他曾皈依基督教,隨後又返回異教。然而,這位國王到底是誰,仍難有定論。...

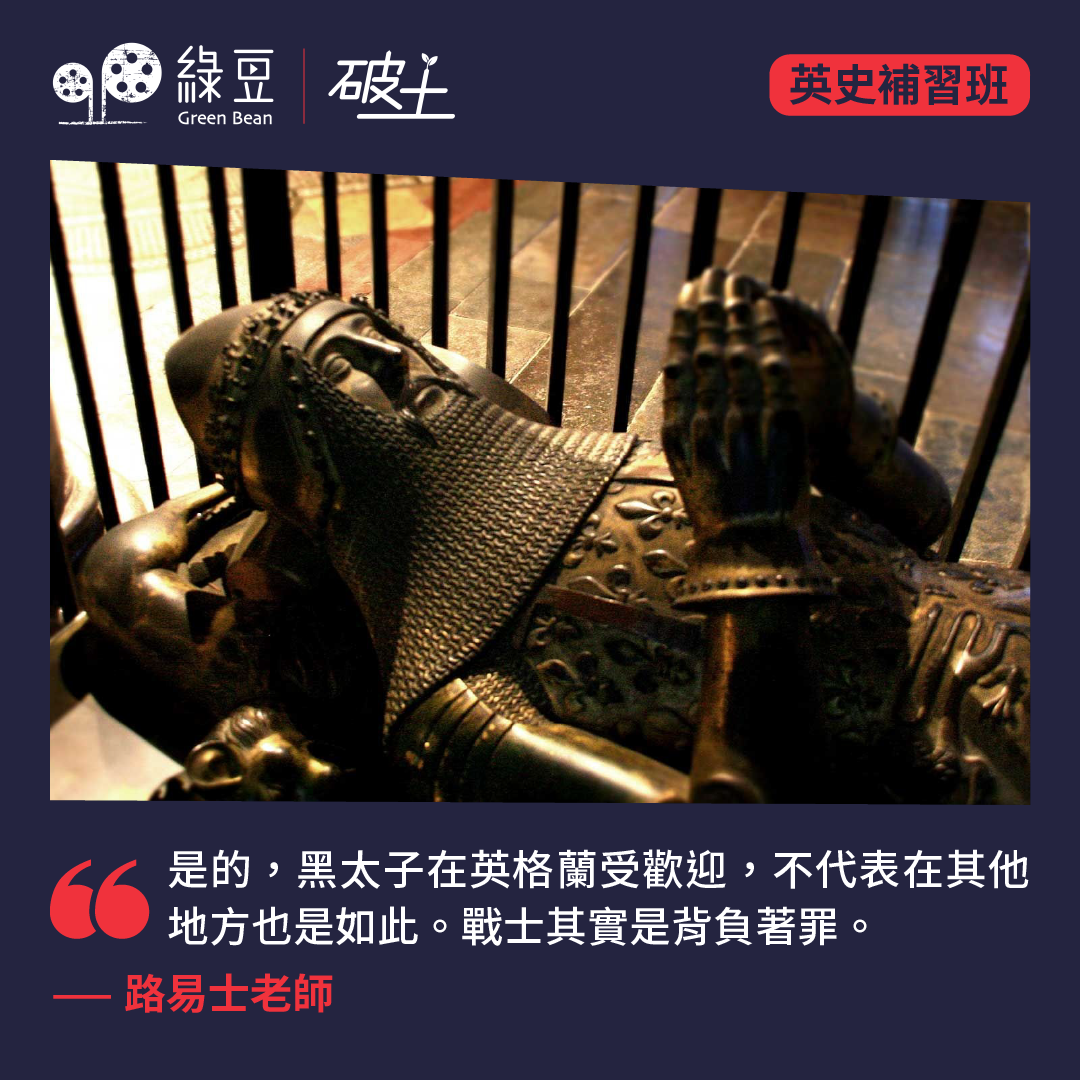

有些歷史人物你是特別想認識的,沒有甚麼理性原因,或只是他或她的名字很有型,比如宮本武藏、司馬懿、拿破崙……黑太子(1330年 — 1376年)也屬於路易士老師想認識的非理性範疇。最近,在倫敦國家肖像館(National Portrait Gallery)又「偶遇」他,看到他全身盔甲,雙手手指聚攏在一起,燈光下有一種肅穆的威嚴 ——...