另一種復活

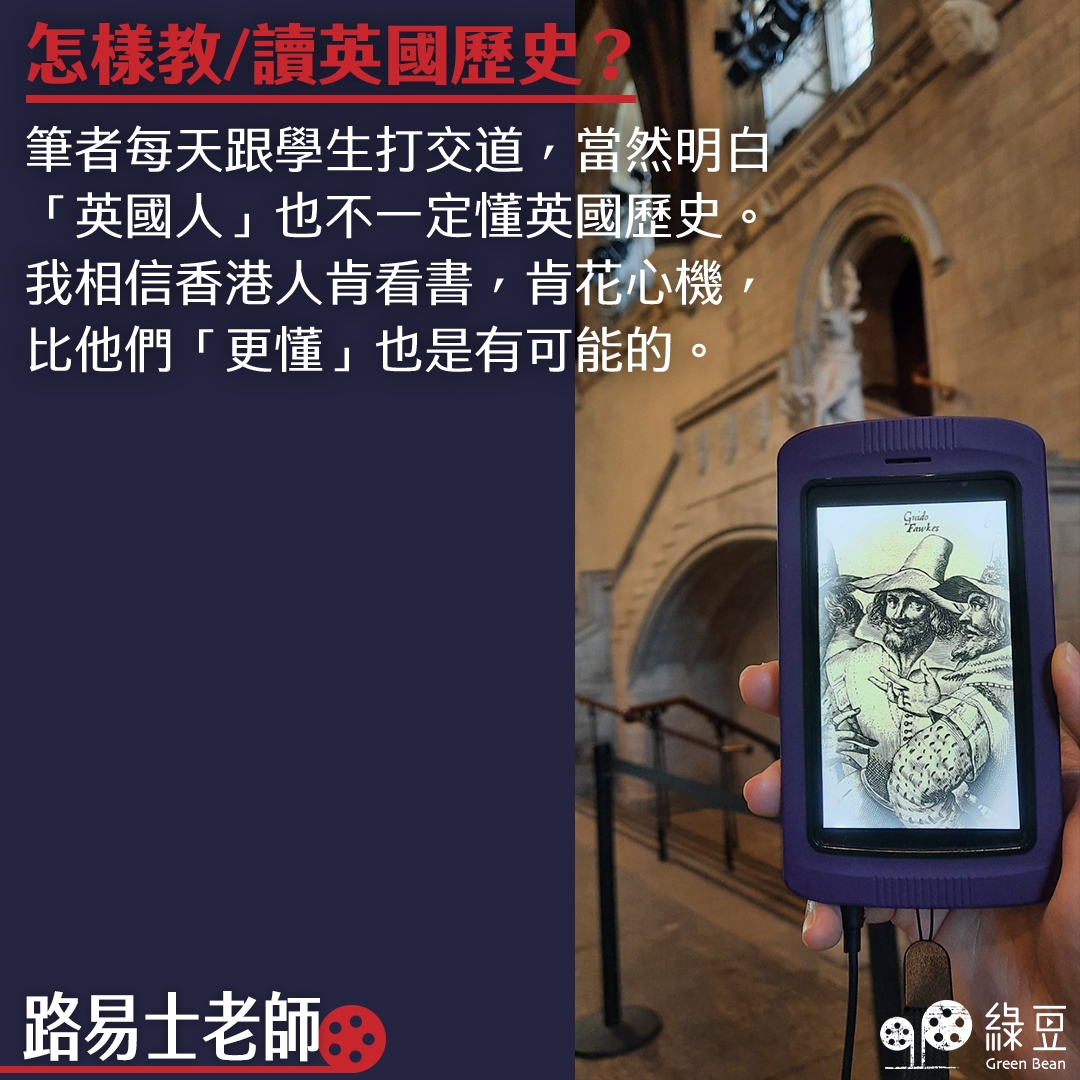

參觀倫敦海格特公墓(Highgate Cemetery),離開前買了一本Souvenir Guide(紀念導覽手冊)。這已成了我遊覽英國歷史古跡的習慣,參觀後回家再細看,不只「好像明白了什麼」,也是鞏固所學,因為沒有人能快速宏觀整理所覽,總是需要輔助和指引的。而且這些手冊往往有大量但整理好的資料,是很好的參考,購買這些手冊也能支持文物保養的經費。往往這些小冊子也是在一般書店買不到的,你要親身參觀才能得到——這就更珍貴了。

我從這本小冊子就看到可怕但又有趣的史實。墳墓好可怕嗎?但若果是搖錢樹呢?怕都要去,還要夜晚去。

讓死人復活的人

這些深宵不玩閃避球,而去墳場的人,被稱作 ‘resurrectionists’,或者叫 ‘resurrection men’。 ‘resurrection’在英文裡指「復活」,特別是指基督教裡的死後復活,所以 resurrectionists 可以直譯成「讓死人復活的人」。但這詞其實是諷刺的,他們其實應被稱為「盜屍者」。他們在18至19 世紀的英國,並不能讓死人復活,他們只是把剛下葬的屍體「挖出來」再度「帶回」人間,就像「復活」了一樣。

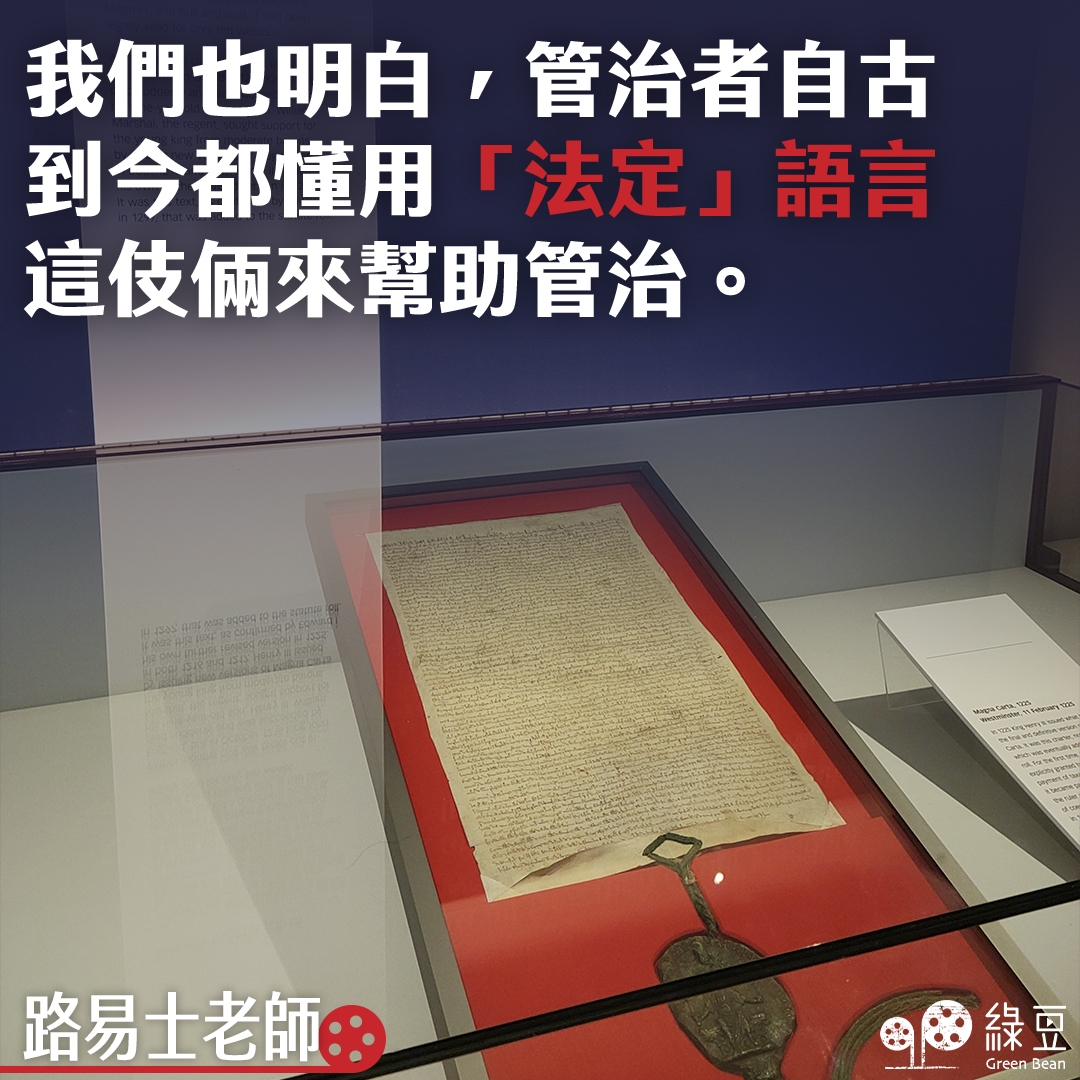

為什麼有這行業呢?因為在1752 年英國國會通過了《謀殺法》(Murder Act),允許將被處決的謀殺犯屍體交給倫敦外科醫師協會(Company of Surgeons),用於研究與教學。這其實也是為了加強死刑的威懾效果,法例允許法官以「解剖處理」取代公開示眾作為對死刑犯的懲罰。被解剖在當時被視為極為可怕的遭遇。

隨著醫學與外科教學的快速發展,也因愈來愈多醫學院的建立,到 18 世紀晚期,合法可用於解剖的屍體出現嚴重短缺。解剖學教師往往被迫向倫敦的盜屍者幫派購買屍體。這些「盜屍者」靠夜間掘出新近下葬的屍體並販售。

有時候,甚至連教師與學生自己也會親身去偷屍體,這叫「盜屍行為」(Body snatching)。「讀醫」真是不容易!

屍體買賣引發命案

盜屍者不像盜墓賊(grave robbers),圖的是金銀財寶,他們的目標是屍體。你可能想像不到,其實屍體價值更高,因為在 18、19 世紀,合法可供解剖的屍體極度稀少,一具新鮮的遺體比墓中的陪葬品更值錢,而且當時「盜屍」並不完全算犯法,因為法律沒有明文指屍體是「財產」,但偷珠寶就是明確的偷竊財產罪,刑責更重,所以很多盜屍者只拿屍體,不碰陪葬財物,避免被控盜竊罪。

為防範此類行為,人們加強了墓地的安全措施:夜間巡邏隊守護墓園;富裕家庭會將親人安葬於堅固棺木中,並設置如「墓柵」(mortsafes)或厚重石板等物理屏障,使盜屍更加困難。

1828 年,發生了一宗名為「伯克與海爾謀殺案」(Burke and Hare murders)。臭名昭著的二人組伯克與海爾(Burke and Hare),為向愛丁堡醫學院供應屍體,開展了一門買賣生意,但他們不是傳統的盜屍者——他們不是去盜墓,而是轉向連環殺人。1828 年他們罪行的曝光,引發了巨大的公眾憤怒;不過早在此之前,許多著名外科醫師就已經敦促國會修改法律。

同年國成立了解剖特別委員會(Select Committee on Anatomy)。該委員會的報告強調了解剖科學的重要性,並建議將窮人(paupers)的屍體交付用於解剖。但1831 年,倫敦爆出一個名為「倫敦伯克黨」(London Burkers)的犯罪集團,其行為模式顯然效仿伯克與海爾,進一步引發社會恐慌。

修例回正軌

然而,1832 年通過的《解剖法案》(Anatomy Act 1832)賦予外科醫師及其學生合法權限,可取得濟貧院、醫院與監獄中死亡後 48 小時內無人認領的屍體。同時,也允許親屬捐贈近親的遺體供醫學研究使用,這就終結了盜屍者的行業。

雖說職業無分貴賤,但有些工作實在應該消失的。

▌[英史補習班]作者簡介

路易士老師,移英港人。在港教通識,現於英國公立學校教歷史和地理。閒時愛讀書和遊山玩水。