心理輔導員:「我鍾意,能從碎片中砌返自己出嚟嘅我」

今年的Hong Kong Fair,在奶茶香、麻雀牌碰撞聲、獨立樂隊獻唱、各式手作攤位之間,一個笑容燦爛兼語速有點快的女生拿着大紙牌,邀大家分享感受,上面寫道「你在溫哥華最自豪、失望、期待、需要的是什麼?」Winnie Ng 是「港伴」(Hong Kong Companions Society)的創會成員,那是由香港新移民在溫哥華成立的專業團體。「 我哋都係呢幾年從香港嚟嘅 Counsellor(輔導員),自己理解情緒都覺得咁辛苦,諗到平時冇學習照顧自己嘅人會過得更難,所以好想陪伴大家。」

Winnie 在香港成長,做過記者,在香港大學唸犯罪學,到加拿大後進修心理輔導,在本地註冊為臨床心理輔導員。我們在一家甜品店再見面時,她點了一客看着也令人快樂的沙冰。「療癒食物」也是照顧自己的其中一種方式,有時需要KO一大盤。

「之前做講座分享 relocation grief (遷移創傷),裡頭講嘅自己都經歷過:唔忿氣被迫放棄明明最熟悉嘅嘢、睇唔過眼呢邊嘅制度、好易被 trigger 嬲怒。我試過同人傾,但唔係個個理解香港嘅狀態,即使從香港嚟嘅人,光譜都好闊,同理唔到自己嘅深層創傷。至於喺其他地方嘅朋友,喺香港有香港嘅挑戰,喺英國有英國嘅挑戰,所有人都適應緊唔同嘅轉變,未必有 capacity 去關顧彼此。」

最痛失去電話號碼

二零二零年底,Winnie匆匆離開香港出發到溫哥華,只夠騰出幾天收拾,很多事情未及處理。「對我嚟講,永遠離開呢個城市,最痛苦最標誌性嘅係失去香港嘅電話號碼。一諗到呢個號碼唔再屬於我,我就心痛,會腦補(想像)好多年前嘅好朋友突然想搵我但搵唔到。而且號碼係屋企人用開嘅,我覺得連屋企畀我嘅嘢都冇埋⋯⋯因為呢件事,我喊咗一日。」

Winnie 的香港人身份是從二零一四年才開始建立的,因為「在金鐘見證到烏托邦」。對她來說,那場社會運動最感動一幕,是非常日常的垃圾分類。那晚,彼此不認識的人蹲在街頭,合力從垃圾桶拯救所有可回收的膠樽,分裝成幾大袋。有人問,接下來該拿到哪裡?沒人知道。再問,負責的是誰?最初那人答沒人負責,我只是見到就做,你們就一個個加入了。最後大家決定,不如動手做一個回收站⋯⋯

「呢班人本身唔識,冇人帶頭,咁辛苦喺街度執垃圾——你話冇收錢有冇人信?但係我嘅親身經歷。呢個就係我好鍾意嘅香港,我好自豪有咁熱心無私同有創意嘅香港人⋯⋯」但這些都變成曾經,「而家當人人睇小紅書同TikTok、買淘寶、返大陸玩,我只可以喺心裡面唔舒服。同人傾開,我會話我唔用呢啲,然後成為話題終結者。有人話,過咗咁耐你唔好咁執着啦,我就諗,唔通啱嘅嘢過得耐會變唔啱?」

同一個「香港人」標籤之下

令她水土不服的,還包括在同一標籤下,新舊移民理解「香港」的鴻溝,「我試過同嚟咗好多年嘅香港人傾偈,佢哋好驕傲,因為佢哋離開嗰陣係香港嘅輝煌時代,仲有華人血濃於水嘅感覺⋯⋯」Winnie說:「我明白佢哋嘅情意結,但我傾得好辛苦。加埋COVID,頭兩年我從E人(外向型)變I人(內向型),只能盡量唔 join 香港人嘅群體⋯⋯好攰好攰。」

像很多新移民那樣,Winnie 開始時都在求生狀態。取得輔導員專業資格後,她先後在男子中途宿舍和青少年戒毒中心工作,隨後轉到家庭服務中心處理家暴和虐兒個案。她遭遇過惡劣上司,從被無理要求到被無理解僱,多番爭取才獲賠償;協助戒毒人士的過程中,也因為工作環境乏人討論溫哥華的毒品減害政策,而感到孤單挫敗。

「之前做中途宿舍,我啲仔(服務對象) 坐咗廿、卅年監出嚟同我講,周街都睇到針筒,點戒毒呀?連佢哋都唔贊成放注射中心喺咁多人住的地方,因為佢都想健康生活、遠離毒品。我好努力攞呢啲出嚟討論,但係呢度啲人最叻就係話 It’s very complicated(這非常複雜)。 我想話佢哋知,呢個世界唔係只有二選一,做與唔做 harm reduction 之間,仲有中間路線可以傾。」

用香港人節奏成立的「港伴」

Winnie 走出求生狀態,儲夠力氣踏出來,大概是兩年前的事。那時,她認識了幾個 Counsellor 朋友,決定成立一個照顧香港人心理健康的非牟利團體,「嗰時好想做呢件事幫香港人,咁就約個會,叫大家有興趣就嚟啦。冇幾耐,嘭嘭嘭~申請咗做 NGO 啦!嘭嘭嘭~開埋戶口,可以做事啦!成功啦?真㗎?」Winnie用更快的語速,講述香港人的辦事速度:「成立『港伴』,成個過程好振奮、好surreal(夢幻)。」

兩年來,這個小小的新組織在溫哥華辦過不少活動——講座分享青少年情緒及照顧者健康、靜觀步行和瑜伽工作坊、映後討論會聊英國影集《混沌少年時》、靜靜讀書會分享各自喜歡的文字或者安安靜靜地曬太陽,還開始了一個網上電台節目談情說愛⋯⋯

藉着這些工作,Winnie 覺得一部分的自己彷彿又活過來了,「但坦白說,我哋幾個成員都喺度適應生活,有啲仲等緊PR(永久居民身份)。我哋努力平衡,同埋不停問自己,喺能力之內可以做到幾多?」

加拿大生活教會她的:Baby steps

今年,是 Winnie 在加拿大的第五年,除了依然會為離散心痛、對此地的社會制度失望,以及兩三樁遇人不淑的倒霉事外,Winnie 說她一切還好。「如果用數字去計,我覺得,頭一兩年我得10%接受自己喺加拿大,第三年好啲到 60%,而家可能準備去到80%⋯⋯?」她努力做運動、看書、約朋友見面、參加社區活動、照顧自己的心靈健康。見面那天,她自豪地分享剛剛完成新網頁,未來準備以獨立的專業身份迎接輔導個案。

「我普遍認識嘅香港人都自我批評得好厲害,尤其係剛剛移民嘅朋友,佢哋會要求自己好快做到好多事。我都曾經好心急,冇諗過自己會咁唔適應,但我而家學識 baby steps (嬰兒學步)——呢個係加拿大人嘅 chill 同慢教識我嘅。」

曾經自許「烈女」的她也把梭角剉圓了⋯⋯一點點。「我以前會喺街度同阿伯討論六四、一傾幾個鐘,而家就會衡量值得用幾多energy (能量) 去做呢件事。對於唔同立場嘅人,我會嘗試了解,明白係乜嘢經歷令佢有咁嘅睇法,但我可以唔同意,然後唔影響大家的生活。呢個都係加拿大教我嘅。我哋喺華人家庭嘅成長,從來冇呢個訓練——佢哋要求你第一天就同意,然後跟從。But it’s complicated.」說完,她自己也笑了。

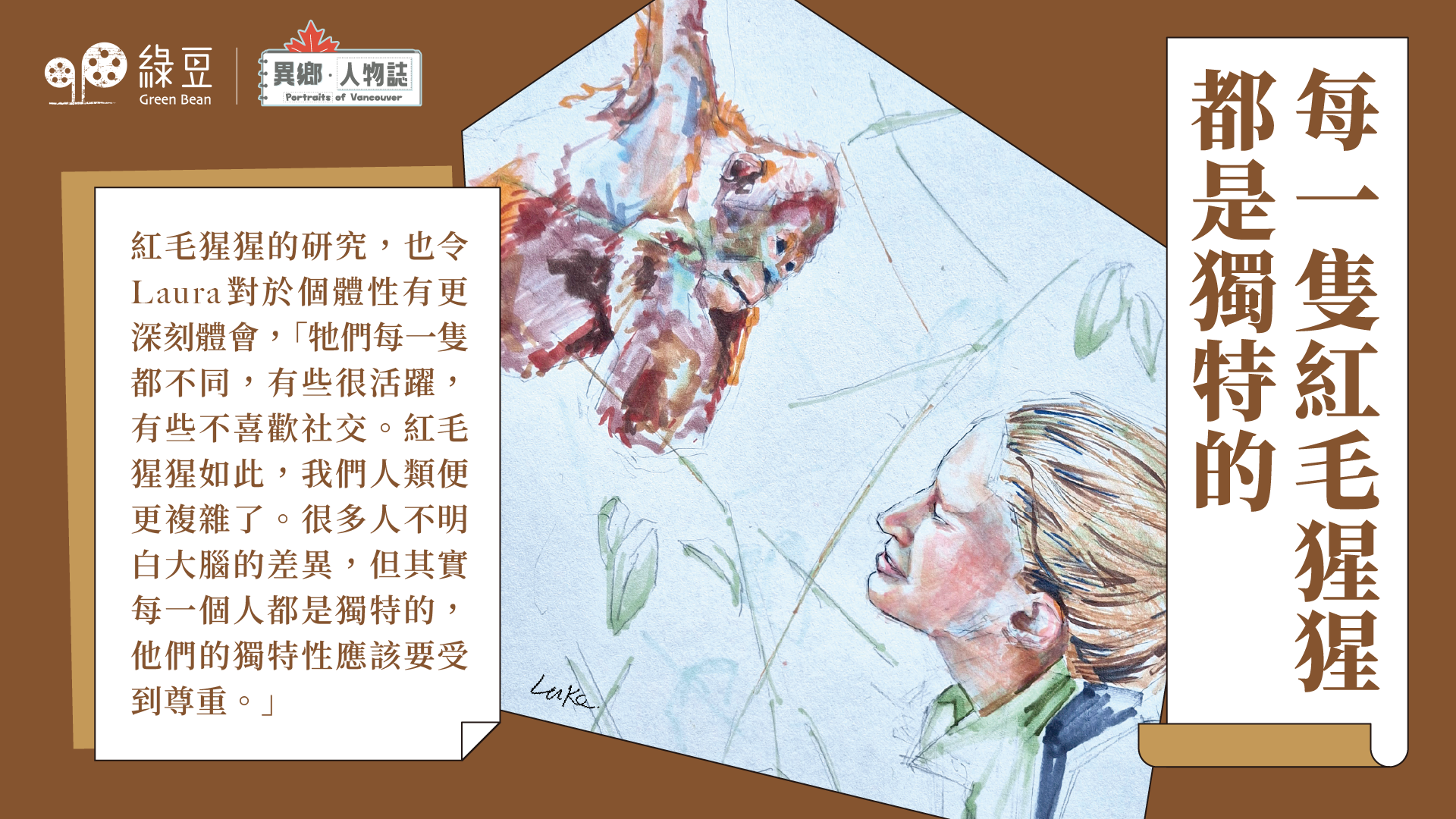

那,你喜歡哪個版本的自己?

「我鍾意經歷咗咁多嘢,喊完爆炸完仲可以企起身執返啲碎片,砌返出嚟嘅自己。我覺得呢個我好勁、好正。但如果有得揀,我想做以前嘅我多啲,因為有種天真無邪的信念,覺得可以改變人,再攰都有力量向前走。」