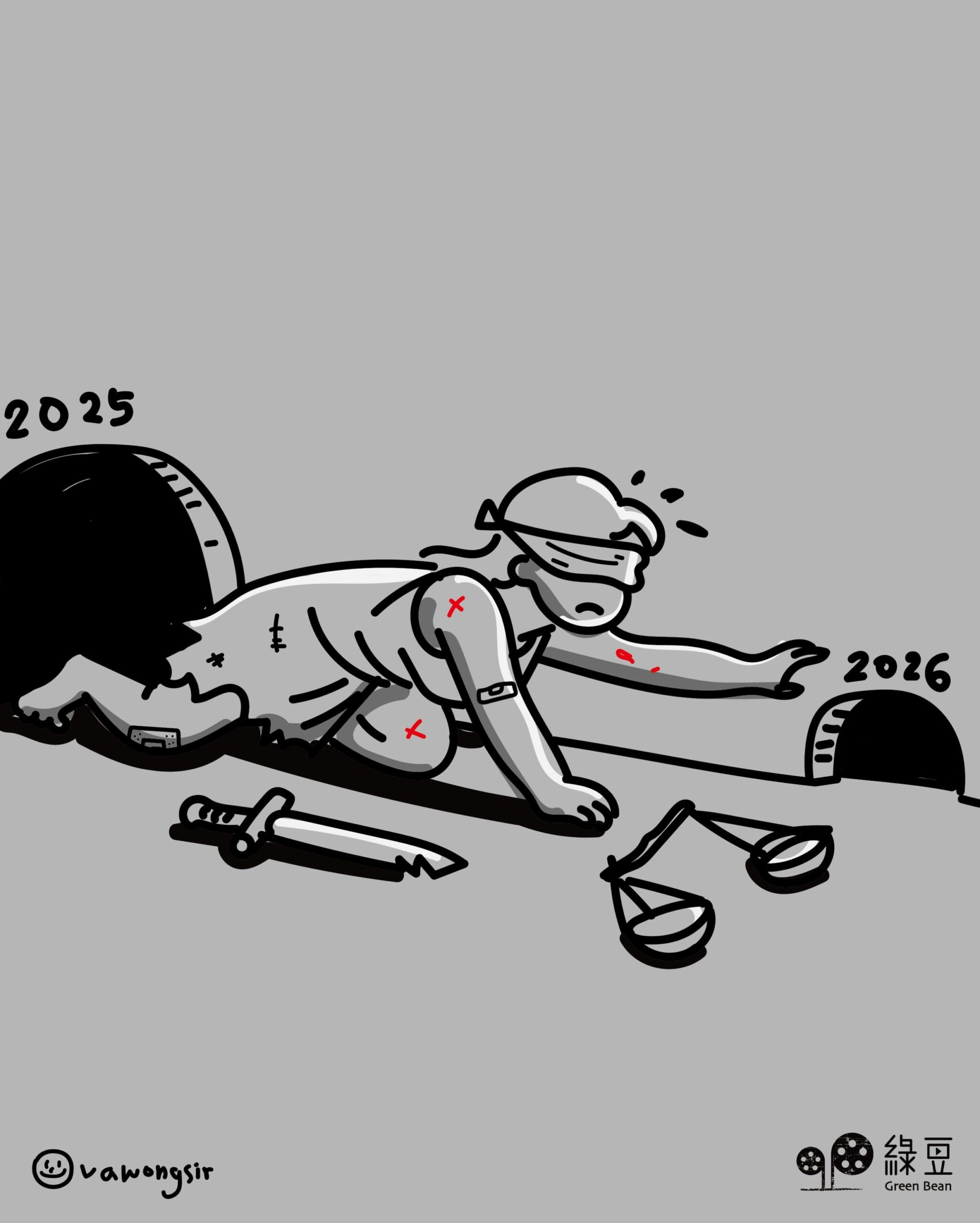

突破垃圾時間:香港人權的記錄與倡議

不論在地或流散海外的香港人,我們都目睹香港的公民社會在過去五年如何發生翻天覆地的變化。在感受時局的演化、國際關注的轉移,我們也許亦逐漸意識到這種以國安體制維持的高度監控及壓制,已成為香港的新常態,並很可能維持一段相當長的時期。然而,我們相信香港並非因此進入「歷史的垃圾時間」(註一)。

對保護人權的韌性

在人類歷史的經驗中,社會對人權、民主和自由的尊重和保障,都是從苦難中磨練出來。在這困難的時期,在地或流散海外的香港人,都值得思考如何為香港的民主、自由及人權保留種子,以及如何在微小、受限的空間中,實踐和探索民主,以及建立新的公民空間。

在這背景下,我們於本月發表了一本小書《人權記錄入門手冊》,希望可以簡單、實用、入門的角度,讓大眾和有意從事人權倡議工作的朋友,快速地了解人權記錄的要點,以及如何使用這些記錄進行倡議。這本小書簡介了人權記錄的社會功能、適用於香港的聯合國人權公約和監督機制、人權公約對香港的實際作用、進行人權記錄的方法及原則和注意事項等。

我們相信,增加社會大眾對人權的理解和監督的原則,社會對保護人權的韌性亦會隨之增強。正如近日政府採購中國內地樽裝水的事件,社會輿論本能地指向政府採購、招標、對承辦商的背景審查,是否出現失誤;政府對公眾及公帑的運用,是否有足夠的問責;以及現行監督政府的機制,例如立法會特權法、廉政公署、審計署有否作出行動。這些都反映香港社會過去多年凝聚、培育的公民意識,令要求政府廉潔、公正及問責,成為我們不可動搖的期望。筆者相信,追求人權、社會公義仍是香港人不可動搖的信念。問題是我們應如何調整,在當前的環境中保持和持續推動這些信念?

如何在狹窄的倡議空間回應

這本小書亦是我們對過去數年的倡議工作,以及國際局勢變化的的反思,香港人在高壓的政治環境、限縮的公民空間中應如何回應,以及如何推動人權呢?我們就此提出了三個方向:

(一) 香港不能與國際人權法及聯合國的人權機制脫軌,這是守護及推動香港人權的重要一環;

(二) 香港人社群要建立記錄事件的文化及技巧,令歷史及證據得以保存,即使在當刻因種種原因未能把事件公諸於世,當下的記錄亦可在日後的適當時機成為問責及改變社會的基礎;

(三) 推動以「證據為本」的社會倡議(evidence-based advocacy),以可核實的資訊、研究、數據和案例作為社會上不同群體辯論及對話的基礎。

過往堅持的成果

回望過去,這三項原則確實成功推動香港的人權保障或政策的改變。例如近月政府提出《同性伴侶關係登記條例草案》,背後反映的是同志團體長年累月的倡議成果,由記錄面對不公、困難的同性伴侶個案,到找出法律問題和提出訴訟,都是經年累月的努力,令法庭及政府不得不正視問題,最終形成政策及法律的改變;早年香港警察對脫衣搜身沒有清楚指引,令被捕市民面對不必要的搜身或有警員藉搜身程序作為侮辱被捕者的工具。此問題在立法會、關注團體及聯合國禁止酷刑委員會的跟進下,成功令警方修改搜身指引,令程序的問責及記錄大幅改善,杜絕無理搜身的情況;2008年,建基於《消除一切形式種族歧視公約》的政府義務及聯合國相關委員會的持續監督,香港最終成功訂立《種族歧視條例》,讓香港的人權保障向前邁進一步。

此外,從過去到現在,一直有團體關注香港的城市發展問題,以數據記錄香港土地的變化,以個人和社區的故事去反映城市發展對人的影響,從而推動政府改善相關政策,以及加強城市發展過程中的民主原素。這些例子都說明了香港社會一直有豐富的倡議經驗和成功案例。

誠然,在香港的新常態下,昔日的倡議空間已出現質性的轉變。然而躺平不理並不會帶來更美好的社會。筆者提出以上三點對人權、社會倡議的方向,希望讓仍然有心推動香港人權、重建公民空間的朋友參考。然而,在今時今日的香港,社會倡議如何實踐,如何因應情況和風險作出調整,都需要依靠在地公民社會成員的勇氣、經驗和智慧。

註一:

「垃圾時間」多是在籃球或其他運動賽事裡的述語,意思指比賽勝負大局已定,剩下的時間不太會影響結果,通常主力球員會下場休息,由後備入替上場。

▌香港人權資訊中心 Hong Kong Centre for Human Rights