文化傳承新趨勢:亞太區港人如何反守為攻

過去五年,隨著香港政局的變遷,移居海外的港人數目迅速膨脹。正當香港本土公民社會在國安法的壓力下大幅壓縮之際,離散港人在移居地建立的公民社會卻漸見雛形。證諸全球各地受壓迫族群的發展史,只要離散港人能夠建立一個有活力和韌性、形態多元並持守普世價值的公民社會,對於香港未來的發展軌跡勢必有深遠影響。

流散至亞太區的香港人從北到南分布於日本、台灣、東南亞以至澳洲、紐西蘭,各自落地生根。這些國家的社會環境差異極大,究竟有心人如何能夠在新土壤保存香港文化,不是抽象的訴求而是日常生活面對的迫切課題。

今年六月,五個團體以「香港六月」為基調, 舉辦兩場以傳承香港文化為主題的論壇。九位分享嘉賓分別來自日本、台灣和澳洲,他們討論離散港人如何在移居地通過議政參政、公民行動、語言教育和文學藝術,令香港人珍視的普世價值扣連當地社會發展,以及在急速變化的地緣政治格局下面對新挑戰。(以下引述論壇講者分享的內容均為作者本人分析, 並不代表講者的觀點)

文化傳承是手段也是目標

對於心繫香港的離散社群來說,文化傳承是手段也是目標。

香港文化繽紛多元,無論是以絲襪奶茶、菠蘿包、廣東歌、港產片、讀書會、市集節慶等種種方式呈現,都是凝聚香港人的黏合劑,是建構公民社會的有效手段。進一步聚焦於香港未來重光,文化傳承有兩層不可或缺的目標:第一層目標是在離散港人之間維繫香港人意識和能量;第二層目標是把歷史真相和香港語言傳遞至下一代,令香港人身份成為下一代文化自信的泉源。

文化特徵有好有壞,過去香港人傳統精神面貌中的走精面、搵著數、西瓜靠大邊等文化糟粕大可拋棄,而從過去幾十年社運中提煉出來的普世價值:追求自由、尊重人權、堅守法治、痛恨專制的基因自應加以鞏固,並在移居地始終如一地以行動實踐。這是論壇中多數講者的共識,他們無意爭論香港文化的學術定義,反而致力以實用主義的方式,爭取當地社會認同一切與普世價值接軌的香港文化。

多元文化的其中一員

論壇講者對於日台澳三地社會對香港人認知的差異 ,均有精彩而深刻的分享。

例如在日本,定居的香港人甚少,只有二萬人左右,但日本人對香港並不陌生,普遍能認清香港與中國大陸的分野。香港流行文化在日本人眼中代表奔放不羈的自由精神,與日本社會的約束與緊繃形成極大反差,或許這是「 九龍城寨 」電影在日本賣座遠超預期的原因。

反之,在不少台灣人眼中,香港人可能背負上「原罪 」而不自知,因為在戒嚴時期香港人對台灣從未伸出援手,媒體更迎合中共反對台獨,再加上中共對今天香港人口的滲透已深,以致今天的香港移民可能令台灣政府警覺有國安風險。

至於移居澳洲的香港人,當中很多尚未了解澳洲多元文化的歷史由來以及原住民歷經殖民壓迫而至今尚未未療癒的傷口,有些香港人表現出種族歧視傾向而不自知,甚至有「榮譽白人」 的心態 ,對難民和少數族裔的處境欠缺同理心。本來澳洲多元文化政策十分歡迎香港人推廣自身文化,但上述盲點若未能消除,可能成為文化傳承的阻力。

日台澳三地的處境揭示了在移居地社會中,小心拿捏香港文化定位的重要性:一旦成為移居國的住民,不論是以移民、難民或學生身份留下來,個人便多了一重身份,既是香港人亦是移居國國民。有鑑於此,傳承香港文化的起點,須自覺定位為多元文化的其中一員,具備與其他文化平起平坐、取長補短的謙遜和同理心。

香港文化傳承的新形態

鑑於香港離散社群在日本、台灣和澳洲三地社會當中,無論是人數、世代分布或社會參與程度都差異極大,這些跨地域對話正好互相衝擊,從不同層次的討論中概括地歸納出四類香港文化傳承的新形態。

一、有容乃大

面向當地社群, 擴大香港文化的推廣對象。典型例子是由田中杏奈擔任理事的日本香港人協會,它專為日本人舉辦廣東話班,亦為支援日本地震救災而在香港人社群中籌募捐款,充分體現 「香港日本人」的雙重角色。

二、百花齊放

多面向多層次交流,這種方式最適合人數眾多的離散社群。例如在台灣,從政黨、智庫、大學、研究院到書店、出版社、粵劇社、茶餐廳、私房菜、立委及地方公職人員大罷免團、民間全民防衛的黑熊學院等都可以見到香港人的身影, 桑普和康駿銘就是身體力行的表表者。

三、先破後立

打破主流社會區隔,把香港人聲音融入本地社會聲音。例如在澳洲,任建峰和許智峯分別加入主流政黨和律師團體,最近南澳洲律師協會更因許智峯面對中共跨境壓迫發表聲明。 只要香港人願意投入精力和資源,廣泛參與本地義務組織、工會、社區或專業團體成為活躍份子,香港文化便有望從邊緣進入主流。

四、廣結善緣

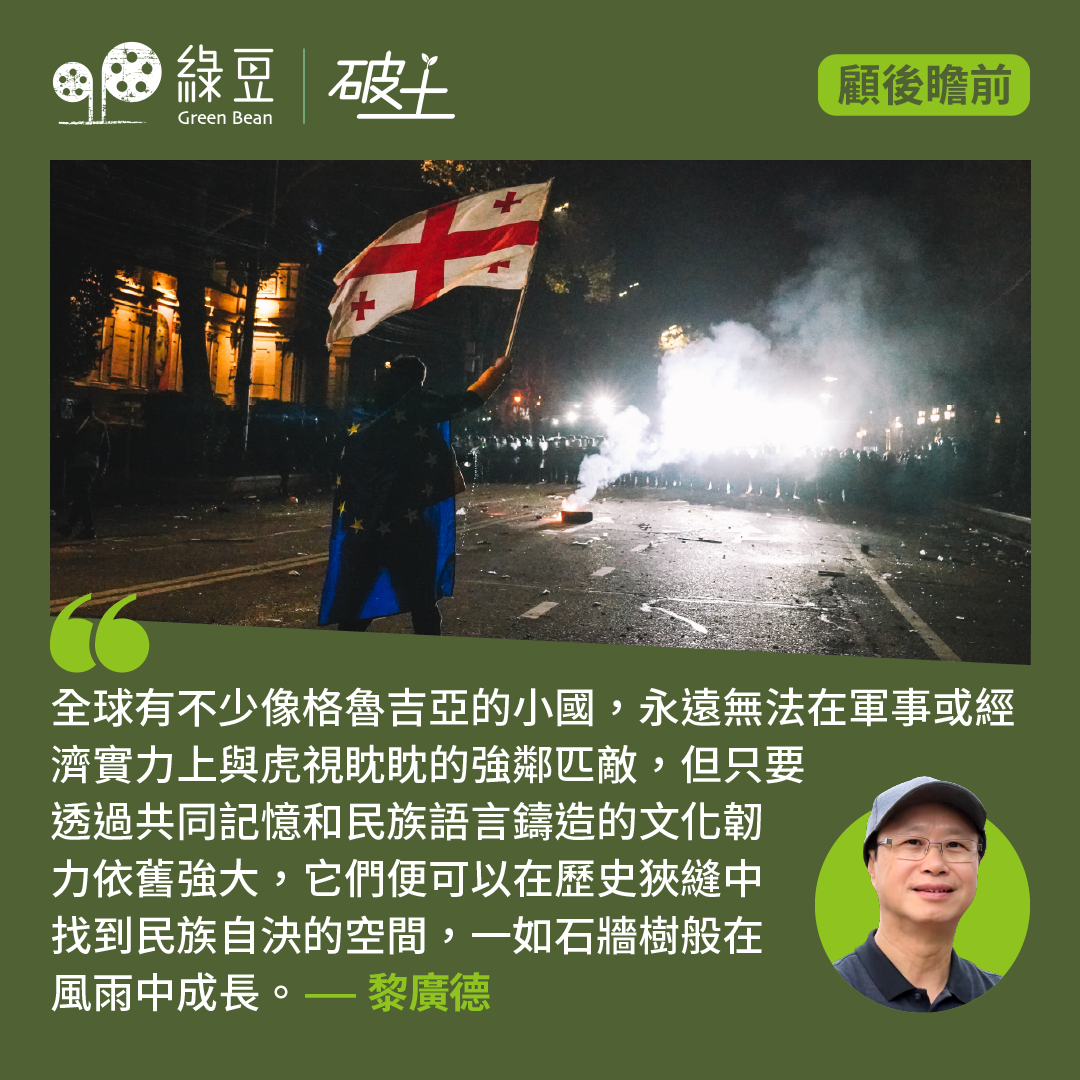

跟同受壓迫的族群結盟,向他們學習傳承之道。例如維吾爾人、藏人、烏克蘭人、原住民等,在不少國家都有活躍的倡議項目和保存本土文化的經驗,頗堪香港人借鏡。

文化是活的,離散社群能傳承香港文化,亦可成為香港文化再生產的基地。例如今年6月28日「Everything is fine 行為藝術」,在全球20個城市舉行,黃國才、李伊東和鄭詠兒都有牽頭組織,活動日期精準計算,令特區政府的「慶回歸」大外宣黯然失色。這些藝術家的能量正好顯示在香港以外開拓香港文化的可能性。

又例如陳樂行秉承「港語學」的經驗,以澳洲為基地建立網絡,針對移民第二代的需要修訂廣東話教材,加入移居國的生活元素,進一步開拓全球推廣香港話的空間。

鑑於中共跨境壓迫的威脅和對留港親人的顧慮,很多已移居至自由國度的香港人仍然屬「半自由香港人」,往往有心卻無力發揮。但只要把個人對香港的想像擴濶至文化傳承的高度,採納「先破後立」、「有容乃大 」的精神在當地社會付諸行動,相信更容易在建構未來香港的洪流中找到自己的崗位。

▌[顧後瞻前] 作者簡介

黎廣德,資深工程師。倡議永續發展,曾任公共專業聯盟創會主席及特區政府策略發展委員會委員。移居海外後特別關注文化傳承及離散港人在全球各地的公民社會如何互補與發展。