勞動階級血淚史

在英國,教師有工會且勢力頗大,路易士老師在此地就親身經歷過兩次為爭取合理薪酬的罷課。在香港則「罷課」仍不「罷學」,堅持要給學生公民教育,可見華人老師使命感特強,權利感則較輕。然而,當我們說英國工會真「厲害」時,也時會抱怨會費不輕。但細心再想,比起血,二三百英鎊其實又算什麼?

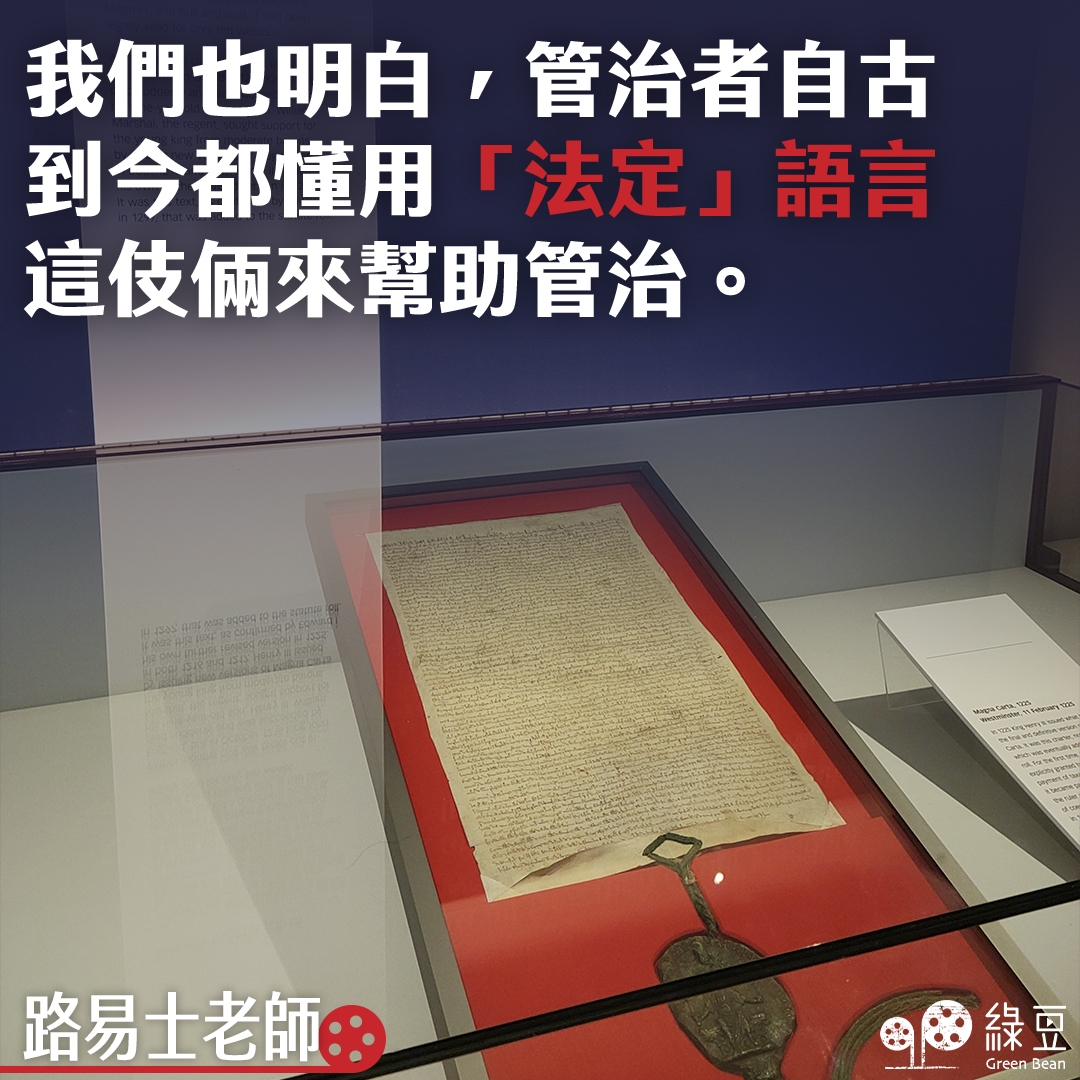

歷史就是血的教訓。其一個不能不說的案例是「托爾帕德爾烈士」(Tolpuddle Martyrs)。先說說背景:1789年法國大革命爆發,法國君主制被推翻,統治階級被送上了斷頭台。英國的地主和政府看到這樣的情況後,對勞動階級產生強烈的猜忌,並抱持著集體意識,決心不擇手段鎮壓任何組織抗議的行動,更不容許勞動階級成立工會。

英國高速工業化和城市化,令部分人富起來,但也導致大量工人處身於貧窮,只能獲取低薪,他們開始組織工會(trade union)為自己爭取權益。政府擔心工人階級在英國發動革命,遂對他們的抗議行動進行了嚴厲的懲罰。政府尤其顧忌「大英國民綜合工會」(Grand National Consolidated Trades Union),因為他們旨在將工人團結,改善他們的工作條件。

農村六壯士

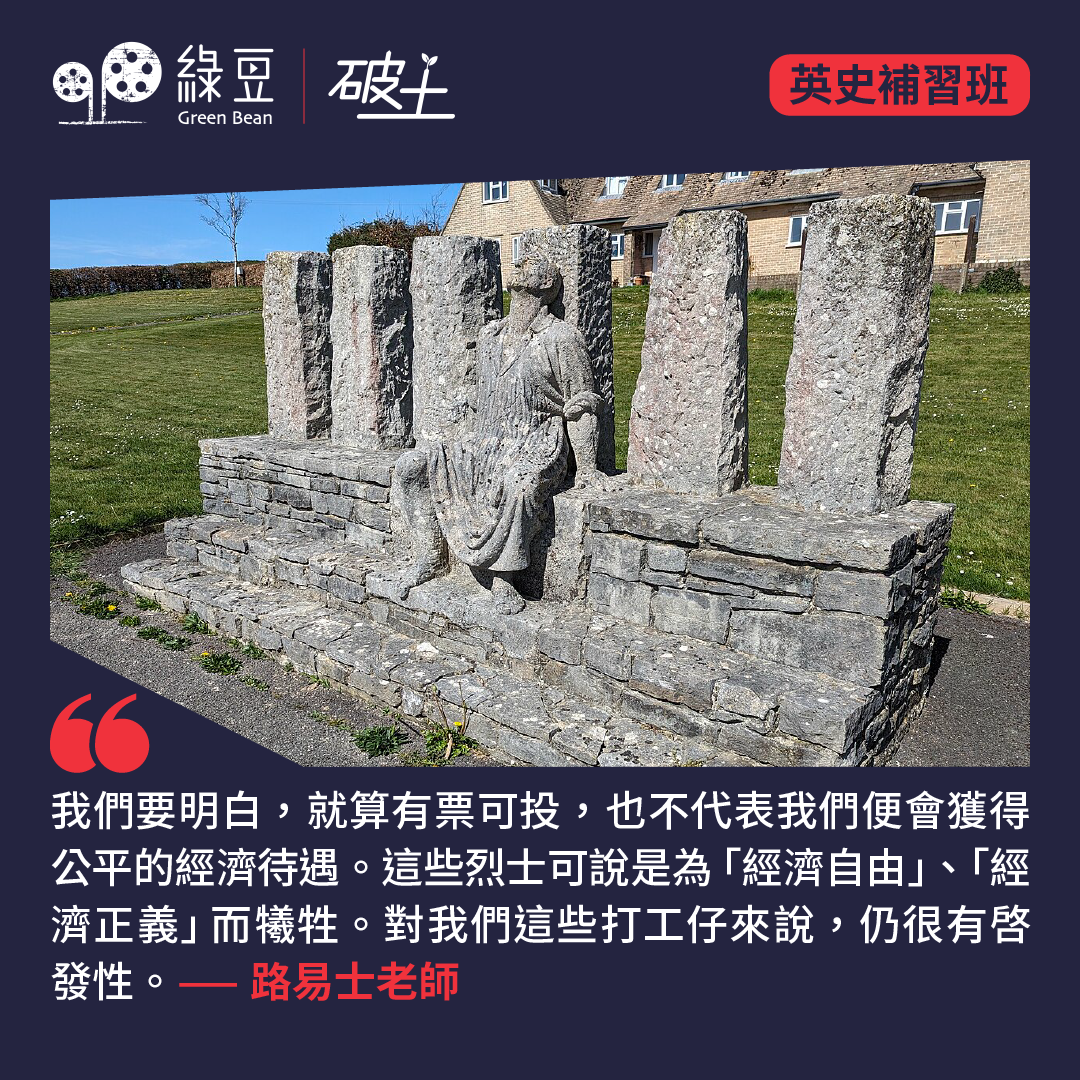

托爾帕德爾烈士的故事發生在多實郡(Dorset)一個名為托爾帕德爾(Tolpuddle)的小村。當地工人的工資不單比其他工人的每周十先令低,後來更被減至六先令,在佐治・洛夫勒斯(George Loveless)的領導下,他們要求僱主提高工資,但被僱主拒絕,甚至指要再削減他們的工資。

洛夫勒斯是何許人也,為何有膽色做領導?他在托爾帕德爾做農場工人,並在這裡結婚生子。到了大約1830年,他似乎已成為本村及鄰近村莊中受人尊敬的社區領袖。大概是因為他也是一名衛理公會(Wesleyan)傳教士,較有識見,他曾閱讀過勞工運動先驅羅拔・奧雲(Robert Owen)的著作,並熟知當時倫敦、伯明翰及其他地區建立工會的經驗。

1833年,洛夫勒斯和這些工人發出盟誓成立「農業勞工友愛會」(Friendly Society of Agricultural Labourers)。農場主則決心要打壓這個工會。1834年2月24日早上,洛夫勒斯出門上班,向妻子和三個孩子道別,這樣一別,他們便整整分開了三年,因為當日他離開家門後,被送了一張逮捕令。當年洛夫勒斯37歲。

洛夫勒斯和其他五名工人——他的兄弟詹士(James Loveless)、詹士・哈米特(James Hammett)、詹士・布萊恩(James Brine)、湯瑪士・斯坦菲爾德(Thomas Standfield)及其兒子約翰(John Standfield)被指控發下非法誓言。其實,在當權者眼中,他們真正的罪行是成立工會。由於自1824年起,成立工會已不再是違法行為,故要用其他罪行來打壓他們。

這六人經審訊後被定罪,法官判下他能夠施加的最嚴厲懲罰,將六人流放到澳洲七年。「流放」 在 19 世紀的英國稱為 「transportation」,指的是將罪犯強制遣送到海外殖民地(如澳洲)服刑或勞役。這種懲罰主要適用於 18 至 19 世紀的英國,直到 1868 年才正式廢除。

法官旨在震懾其他人,令他們不敢加入工會。這確是令「大英國民綜合工會」的成員感到擔憂,甚至將工會解散。英國的地主和僱主對此結果則感到滿意。

我們必將獲得自由

然而,洛夫勒斯的遭遇在英國引起很大迴響,他們被視為工會的「烈士」,認為他們遭到不公平的懲罰,民眾更發起抗議運動,其中倫敦有一次示威多達10萬人參加。人們寫請願書,要求釋放這六名「烈士」,並獲得80萬人聯署。然而,內政大臣梅爾本勳爵(Lord Melbourne)拒絕接受這份請願書。

不過在持續的公共壓力和抗議下,這六名「托爾帕德爾烈士」終獲得政府的赦免。兩年後他們返回了英國,獲得英雄式的歡迎。

洛夫勒斯曾在獄中寫下:「我們高舉口號──自由!我們要自由、我們要自由、我們必將獲得自由!」(“We raise the watchword, liberty. We will, we will, we will be free!”)

我們常說以前在香港,有一種自由人士,只要政治自由,但不太理會在工作上的自由。我們要明白,就算有票可投,也不代表我們便會獲得公平的經濟待遇。這些烈士可說是為「經濟自由」、「經濟正義」而犧牲。對我們這些打工仔來說,仍很有啓發性。

(圖 :Creative Commons Attribution 4.0 International )

▌[英史補習班]作者簡介

路易士老師,移英港人。在港教通識,現於英國公立學校教歷史和地理。閒時愛讀書和遊山玩水。