香港的立法會選舉:還能稱得上民主、自由與公正嗎?

2025年12月7日,香港將舉行第八屆立法會選舉。這是自2021年全面修改選舉制度後的第二次選舉。筆者早前已撰文指出,現行制度在多方面嚴重偏離《公民權利和政治權利國際公約》(《公約》)的要求,此處不再贅述。筆者認為,現行選舉制度與民主原則存在明顯落差。即使法律形式上仍保留秘密投票的安排,整體選舉已難以充分體現公民自由與政治多元。然而,投票率、有效票數、無效票數及各候選人的得票分佈,仍可作為觀察社會政治氛圍與選民態度的重要參考。

候選人與選民固然是任何選舉的主角,但要判斷選舉能否成為民主治理的基礎、候選人能否因而獲得認受性,必須對整個選舉過程進行全面觀察與監察。聯合國人權高級專員辦公室出版的《人權監察手冊》(下稱《手冊》)設有專章論述「選舉監察」(註一),闡明民主選舉的核心要素與監察方法。筆者認為,《手冊》不僅適用於專業的選舉觀察團,亦是一份能協助公眾理解與判斷選舉是否自由、民主與公正的重要指南。

真正的民主選舉應有的核心特質

根據《手冊》,民主制度的根本在於人民能自由選擇其政府或代表。選舉不僅是政治程序,更是體現公民意志與人權保障的過程。要評估一場選舉是否真正民主、自由與公正,須從制度設計、選舉環境與執行過程三方面觀察。一場真正的民主選舉應具備以下核心特質:

- 定期性:選舉必須依法律規定定期舉行,兩次選舉之間的間隔不應過長。舉行頻率應足以確保政府的權力持續建立於選民自由表達意願的基礎之上。

- 真實性:選舉應能反映選民真實且具知情基礎的選擇,並具備更換政府或代表的實際可能性。若制度設計令執政者無法被選下台,或欠缺具競爭力的政治選項,選舉便淪為形式。

- 自由:公民應能在無恐懼、暴力或行政干預的情況下自由投票。候選人應能自由表達政見,媒體亦須能不受不當限制地報道競選活動。

- 公正:候選人與選民應在法律上獲得平等對待。選舉機關必須保持中立,公共資源不得被濫用,並應設有獨立的司法機制處理選舉爭議與申訴。

- 普遍和平等選舉權:所有公民均應享有投票與被選舉的權利,並透過公正、包容及準確的登記制度予以保障。任何基於政見、性別、族群、身分或殘疾的歧視均屬違法。(參見《公約》第2條)

- 秘密投票(Secret Ballot):秘密投票是自由選舉的重要技術保障,確保投票自主且保密,防止選民遭受干預、恐嚇或報復。

- 誠實點票與結果公布:點票必須透明、公正且可核實,結果應及時公布,以維持公眾信任。

不同階段觀察的重要

這些原則共同保障人民「自由表達意願」的權利(《公約》第25(b)條),確保政府與立法機構的權力真正源於民意。《手冊》進一步指出,選舉觀察應涵蓋選前、投票日及選後三個階段,每一階段均有特定觀察重點。

選前階段,需檢視法律與制度框架是否保障平等參政權與有效的申訴機制;選舉管理委員會是否獨立、公正;反對派候選人、政黨或特定群體是否遭受歧視或打壓;選民登記制度是否包容與準確;媒體能否公平報道、候選人能否平等發聲;競選期間是否出現暴力、恐嚇或濫用公權力的情況。

投票日是整場選舉的關鍵時刻。應觀察投票站程序是否透明、選務人員是否公正執行職務、有否武裝力量或政黨成員在場恐嚇選民;弱勢群體如少數族裔、殘障人士及女性能否順利投票;以及社會是否出現暴力、封路或威嚇情況。

投票結束後,則應關注投票箱安全與運送、點票過程是否公開誠實、有否政治壓力或暴力事件、結果公布的透明度及投訴機制是否有效。當局處理選後爭議的方式,以及社會對選舉結果的反應,也反映制度的公信力與政治包容性。

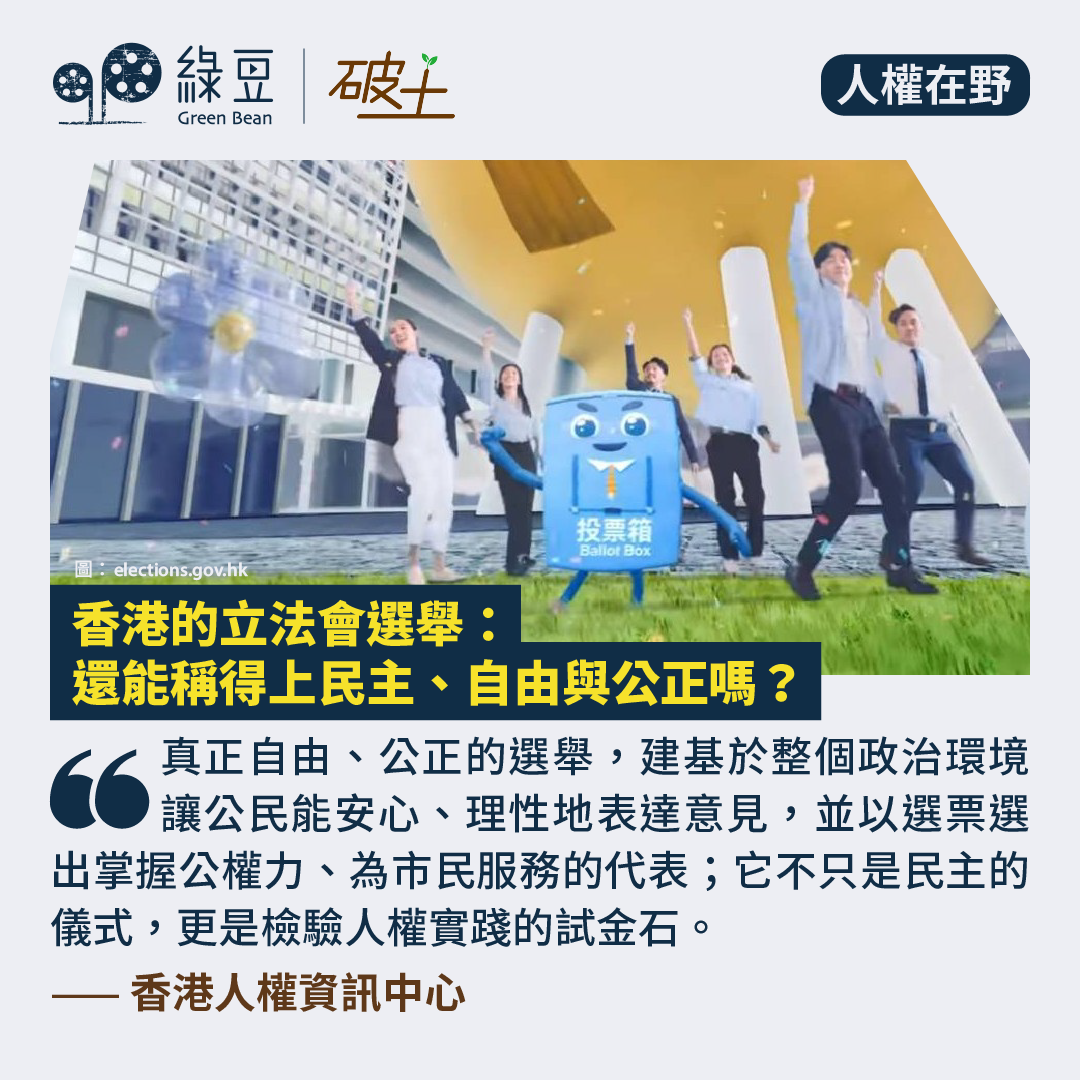

檢驗人權實踐的試金石

民主選舉的品質,從來不只取決於選票的點算是否準確、公正,更取決於整體人權環境。若在選舉過程中出現對候選人資格的政治篩選、公民無法在開放的集會與結社環境中自由動員,或候選人及其政見遭受限制,即使投票程序表面正當,也難稱為「民主、自由與公正」。真正自由、公正的選舉,建基於整個政治環境讓公民能安心、理性地表達意見,並以選票選出掌握公權力、為市民服務的代表;它不只是民主的儀式,更是檢驗人權實踐的試金石。

參照聯合國《手冊》的標準,香港當下的選舉制度是否仍能稱得上「民主、自由與公正」,讀者心中自會有明確的答案。

註一:《人權監察手冊-在選舉環境下監察人權》(英文) https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/Chapter23-MHRM.pdf

▌香港人權資訊中心 Hong Kong Centre for Human Rights

Facebook: hkchr.org |IG: hkchr_org