離散與經典:向《自由與人權》學習

近年多說離散事。

當代中國出現大規模的離散,是發生在國共內戰和中華人民共和國成立的前後。大家如果讀過龍應台的《大江大海》,應該感受到「所有的生離死別,都發生在某一個碼頭–上了船,就是一生」所帶來的震撼。

離散的後果,卻不盡是負面悲涼。

錢穆、唐君毅等前賢,在1949年後艱苦卓絕的在香港創立承傳中華文化的新亞書院,便是一個例子。知識界目前的共識是,當代海外新儒家在1949年後的思想發展,其深度以及對中華文化的貢獻,是獨當一面的。

就我比較關注的中華自由思想方面,內戰前後散落到台灣和海外的中國自由主義者,他們既在台灣、香港和海外延續了中國自由思想的命脈,對台灣後來發展出民主憲政,以及對中國大陸在文化大革命後的開放改革和新啟蒙,都發揮了積極作用。

我這一代在上世紀60-70年代成長於香港的學子,當時便很受到從大陸散落到台灣和海外的自由知識人的影響。其中胡適、雷震、殷海光、周德偉、夏道平等,以及後來他們的後輩學生如林毓生、張灝等對當代中華自由思想的貢獻,是個很值得研究學習的課題。我在這篇文章談論的《自由與人權》一書,正是由散落到台灣(後來退休於加拿大)的中國政治學人張佛泉(1908-1994)在1950年代初撰寫而成的一部高水平著作。

四十年後發現希望

相對於上文提及華文世界中的幾位自由主義者,張佛泉是較少為非學界人士認識。但他這本《自由與人權》到了21世紀的今天,仍舊被譽為「表現出來的對西方自由主義的認識水平,在以前與以後中文世界,尚都未見可與之匹敵的著作。」台灣學人錢永祥在2001年作出的這個評價,我認為是有道理的,雖然當代的一些中國自由主義者的著作,例如高全喜的《政治憲法與未來憲政》,也許已是匹敵之作。

張佛泉在1954年為《自由與人權》初版寫序時說:「著者於民國三十七年十二月中離平,避地來台,侘傺幽憂,不能自釋。乃下帷讀書,專心於英美人權學說及民主制度之探究。」

佛泉先生借喻屈原《離騷》的「忳鬱邑餘侘傺兮,吾獨窮困于此時也」來形容自己避地台灣,在「不能自釋」之餘,「下帷讀書」,奮而寫成《自由與人權》。

當1993年這本書的修訂版刊行時,先生在新版序言中說,1950年他開始草擬原版書稿時,極權主義氣焰正高,但「四十年後之今日」,極權政體連續發生了驚天動地的政變,使他重擬《自由與人權》序文時,「令人發生何等信心與希望。」

張佛泉畢業於北平燕京大學哲學系。1931年起,為《大公報》編輯《現代思潮週刊》。1932年就讀於美國約翰‧霍普金斯大學(Johns Hopkins University)。1934年回國後,應胡適的邀請,到國立北京大學任教。抗日期間,轉赴西南聯大政治學系擔任系主任。在1930年代,張佛泉發表過大量時論文章,討論民主、憲政、民族邦國等政論課題,更在抗日前後積極參加了以胡適為首的《獨立評論》的撰稿工作。

初到台灣時,張佛泉擔任國立編譯館編輯,並參與了台灣當時最重要的自由主義刊物《自由中國》的發展工作。後來先生為了專心撰寫《自由與人權》,辭去了編譯館職務,1952年也辭去《自由中國》的編輯委員的工作。之後,他先後在台灣的東吳大學和東海大學的政治系任教。1960-1963年到哈佛大學東亞研究所出任研究員,1965年轉往加拿大英屬哥倫比亞大學(University of British Columbia)任教至退休。

「國家」與「權利」

我們今天為什麼還要讀《自由與人權》?

我認為這本書從做學問的基本方法到哲理層面較為抽象的理論建構方面,都有不少值得我們學習的地方。讓我先從做學問得對我們使用的觀念和辭彙要有一清晰明確的界定這一要求說起。

張佛泉大概是頭一個中國現代學人,堅持把「國家」改稱為「邦國」的。我自己受他啟發後,也在文章中不用「國家」一辭,改為用「邦國」或「國邦」。張佛泉在《自由與人權》中說:「到現代民主時代『家』與『國』應嚴格分開,絕不該仍將二者混為一談。」

查現代政治和傳统政治很不同的一點,正是現代邦國和現代社會是兩個相關但並不相同的觀念和範疇,前者是強制性的公共領域,後者是非強制性的個人和團體的自願組合。把「邦國」說成「國家」,後者顯然是把公、私混在一起,把傳統「家天下」的政治概念粗疏混淆地應用到現代政治脈絡之上,反映了華文觀念和認識上的不嚴謹。張佛泉説,「著者在本書中嚴分國與社會之界限,家大部分屬於社會界,故尤不肯再用『國家』作一個名詞。」

我們今天在日常用語中,不時還會把民主解釋為「人民當家作主」。這樣把「當家」等同「監國」,難怪「家天下」的思想,在中華政治文化中仍是很普遍,以至華文世界對現代政治的特質在認識上還是含糊的。

另一個在近現代傳入華文世界的重要政治觀念和價值,在翻譯成中文後引起嚴重混淆的,便是right(權利) 。張佛泉在書中說:「『權利』二字在中文連用時,作『權勢貨財』解,根本不成為固定名詞。以『權利』譯right中文先用。這個譯法實不妥當。一方面因為中文權利兩字連用在一起,極容易令人聯想到爭權之『權』和奪利之『利』。一方面因『權』字與英文right完全聯不到一起。在近代英文中right一字,且可謂有與『權力』(power) 及『私利』(selfish interest)相對立的意思。』」張佛泉簡述了英國自9世紀至今關於right的用法,「均為一個原始意義即『直』(straight) 之變化」,與尺度(rule) 、直線(a right line) 、對的標準等連繫在一起。因此,right應是「理應」的意思。嚴復以前翻譯right時,便用「直」這個字,這和孔子說「舉直錯諸枉」是相符的。可惜「權利」等同right的習慣,在華文世界中已普遍深入日常甚至法律用語,所以張佛泉也無奈地繼續使用這個辭語,但這也反映到在華文世界之中,對這樣重要的一個現代政治觀念和價值,在辭彙的使用及其背後代表的意義理解中,還是很混淆。

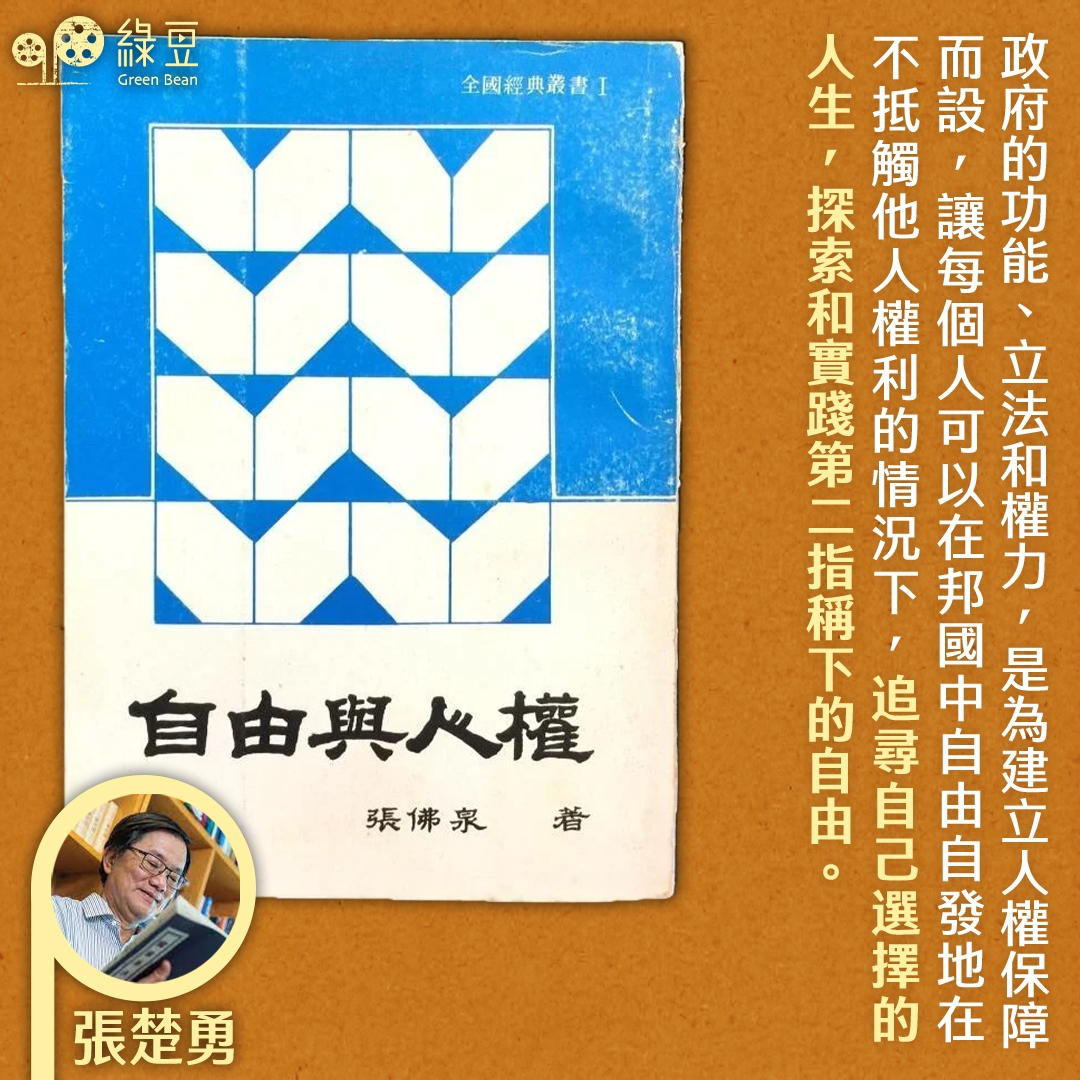

「諸權利即諸自由」

從清晰觀念的要求到嚴謹理論的建構,《自由與人權》都是一本稱職和有卓見的著作。也許,《自由與人權》的一個核心理論,便是論證自由之確鑿意義為「諸權利即諸自由」。

要了解張佛泉為何說「諸權利即是諸自由」,我們便得從他嚴格區分自由的兩種指稱說起。

張佛泉認為,思想界對自由意義所產生的混亂,主要原因是沒有把自由的兩種指稱作嚴格的區分。

自由的第一種指稱是指「政治方面的保障」;這個指稱下的自由,其實就是具體的人的權利,它的意義是很確鑿的,而且有關的權利/自由也可以一項一項的列舉出來,形成他所說的權利清單(Bill of Rights)。這指稱下的自由,只涉及個人或人與人之間互動時的外在行為,對此等行為的保障和規管,是政府的職責和任務,其根據就是權利清單。政府和法律的責任,便是去保障權利清單的執行。

至於自由的第二個指稱,便是「指人之內心生活的某種狀態。」這個範疇內的自由複雜得多,「它不只代表『自由意志』。凡是自發的、主動的、內心的自由生活或理論,都可以包括在『這』一種指稱之下。」由於這內心的自由可以多種多樣,甚至彼此衝突(例如主張自然率性者和主張禁慾者),第二種指稱下的自由既不構成連貫的意義系統,其特點也是開放性的,端赖自發主動的個人如何去探索和嘗試。在不影響各人諸權利的情況下,這指稱下的自由應該是非強制的。

張佛泉進一步指出,現在人們所持有的所謂「諸權利即諸自由」的觀念,其實是到了近代(即自17世紀起)才正式形成的。這觀念背後其實是匯集了三個重要的歐洲政治、宗教和思想傳統而形成。第一個傳統是自古希臘以來斯多噶派開啟的「自然法」(natural law) 或「自然的是」(natural right)。張佛泉認為,這觀念本是抽象的,其意義是「理應如是」,從一個概括的層面論證人的存在蘊含著一些理所當然的標準和是非對錯的考量。

第二個傳统,就是到了約17世紀,英國自大憲章以來,通過「古老的自由與自由的風俗」(ancient liberties and free customs)所確立的、限制王權的貴族諸特權,變得越發普及,並與「自然法」/「自然的是」這抽象概括的標準,結合成具體的、可以列舉的「天然的諸權利」(natural rights)。

第三個傳統就是16世紀以來的宗教改革(Reformation)。改革導致個人的價值冒升和信仰自由運動的興起。這三個傳統合起來既「產生了普遍的和抽象的自由觀念」,又「用這個觀念來支持過去的具體權利,方成為空前的自由與人權運動。」

值得注意的是,根據張佛泉「諸權利即諸自由」的論述,這空前的自由與人權運動,理應只限制在政治的範疇,涉及的是人的外在行為的權利保障或規範,而不應牽涉對社會、道德等第二指稱的自由,因為如果要以政治強制力來推行第二指稱的複雜而可能互相矛盾的自由,那便不是保障個人的諸權利,而是迫使所有人服膺於一些邦國或社群預先選定的道德目標或集體理想,個人便成為了成就這集體理想的工具。

「積極的」自由

另外,由於諸權利是「理應如是」或「天然的」,因此,人權的根據便不是來自邦國,也不是邦國賦與的。相反,人權是優先於邦國及無法割讓的(inalienable)。人們組成邦國,是彼此通過政治契約,責成邦國政府保障人權。政府的功能、立法和權力,是為建立人權保障而設,讓每個人可以在邦國中自由自發地在不抵觸他人權利的情況下,追尋自己選擇的人生,探索和實踐第二指稱下的自由。

政治和法律上的人權保障,必須是明確和具體的,不能接受籠統、抽象、模糊的界定。因此,人權就得逐項清楚列舉出來,覆蓋屬於不同領域內的「諸」人權/自由(例如表達自由、集會自由、行動自由等等)。人權保障的特點是為個人自由「除礙」,限制包括政府在內的其他人侵犯公民的諸自由。保障規定是形式的和被動或消極的,旨在禁止他人干涉公民的個人外在行為,並且不得主動、積極的規管個人必須在行為上或意圖上達到任何預先設定的理想或結果。依此,張佛泉稱「形式的」或「消極的」自由,乃是民主的自由;而所謂「積極的」自由,實質是由極權者預先『欽定』的共同目的,強制所有人去執行或服從,正是「諸權利即諸自由」的反面。

有論者認為,張佛泉在1950年代初已提出了政治上「形式/消極自由」和「實質/積極自由」的分野,比起英國現代自由思想家柏林(Isiah Berlin)在1958年提出的自由的兩個概念的經典論述,還早了好些年。我想,儘管張氏的重點說明是在前者而非後者,上述論者的說法是基本成立的。可見張佛泉對權利和自由的理解,在當時比起西方政治思想的佼佼者也不遑多讓,甚至更有先見之明。

事實上,今天的華文讀者如果想了解自由人權觀念的發展和演變,兩種指稱範疇的自由在性質上和意義上的重要分別,以及權利與邦國的關係等,讀《自由與人權》一書的論述,不但並未過時,而且還是有啟發性的。

不過,我們向經典學習,還應該包括在受啟發之餘,對經典所提出的課題和論說,作進一步的拷問、探索和發展。由於篇幅關係,我將會在下一篇的《綠豆》文章嘗試這樣做,希望讀者到時指正。

▌ [政治與人文]作者簡介

張楚勇於2022年7月在香港退休。退休前曾任職大學教師、公務員、傳媒編輯。1980年本科畢業於香港大學,並在香港中文大學和英國University of Hull先後取得政治學的碩士和博士學位。目前他主要在倫敦居住。