評譚得志上訴許可案

早前終審法院批准譚得志(快必)就煽動罪的上訴申請[1],可能只是程序的判決,這判詞並未受到廣泛注意,但該判詞對日後的言論自由有深遠的影響。

譚得志提出三項上訴理由,第一點是當控罪並非基於《國安法》時,是否必須有陪審團參與?這是針對早前法院裁定,即使被告被控《刑事罪行條例》下的煽動罪,《國安法》內免除陪審團參與審訊的安排,依然適用。第二點是《刑事罪行條例》中的煽動意圖是否必須具煽動暴力或擾亂公眾秩序的意圖?這是普通法的要求,但早前法院認爲這普通法的要求並不適用於香港。這兩項理由獲終審法院批准上訴。第三點是若第二點不成立時,該控罪是否違反《基本法》和《人權法案》對言論自由的保障?這一點法院認為沒有合理爭辯的空間,不獲批准上訴。

煽動罪

根據《刑事罪行條例》笫10條,發表任何具煽動意圖的文字、刊物或作為均屬違法,條例第9(1)條對煽動意圖作出廣闊的定義,包括引起市民對政府或司法制度的憎恨或藐視、或市民之間的憎恨或敵意。第9(2)條列出一系列的答辯理由,基本上是對政府提出建設性的意見,旨在改善法例或制度,則不屬煽動。

煽動罪的合憲性

終審法院認為煽動意圖,必須與法定答辯一併考慮,《刑事罪行條例》第9(2)條容許對政府的政策或法例作出建設性的批評,作為辯護理由,故即使煽動意圖的定義看似空泛,但當與答辯理由一併考慮的時候,法例提供一定的彈性,讓法院按不同案情作出處理,並非如被告所指那般空泛。基於同樣理由,有了這個答辯理由,法例在保障言論自由和維護國家安全之間取得平衡,並沒有違反相稱性的憲法原則。

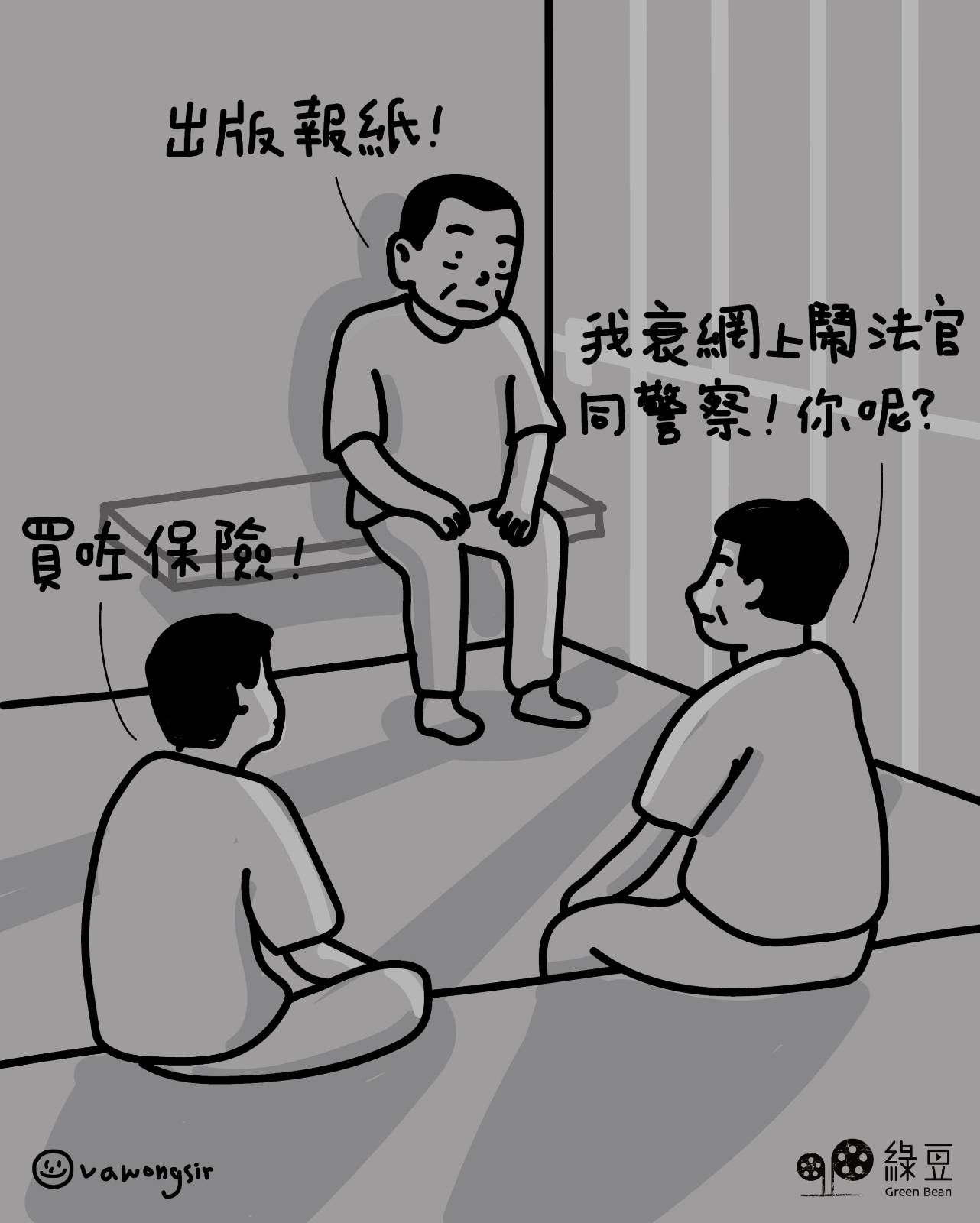

這個理據漠視答辯的理由只局限於建設性的批評,但言論自由遠不限於建設性的批評,海外的判例亦指出,即使言論令市民憎恨政府,亦不等於會危害公共安全,更遑論國家安全[2]。普通法要求煽動罪具暴力或擾亂公眾安全的意圖,便正是要維護一些不被政權、甚至法院認同的批評。就如在藐視法庭罪方面,一名剛輸了官司的市民,滿肚怨氣,認為司法不公,我們難以期待該市民會提出建設性的建議。即使市民對法官或司法制度的評價只是出於發洩怨氣,完全沒有合理理由,法院過往均不會視這些言論為藐視法庭。加拿大安大略省最高法院便曾指出,法院並不是一朵脆弱的花朵,不會在遇上熾熱的爭議便凋謝[3]。同樣地,政府也不是一朵弱不禁風的花兒,即使是無理的謾罵或尖酸的諷刺,也不會令政府倒台。再者,任何具爭議的社會議題,不論是同性婚姻、土地霸權、官商勾結或種族歧視,都可能在社會上引起非常激烈的爭議。在民主社會中,不同立場的持份者展開激辯是常態,但在威權社會,任何對政權的批評皆可能被視為煽動憎恨政府的言論而受懲處。若果言論自由只限於建設性的批評或當權者中聽或不介意的言論,那根本便沒有什麼言論自由的空間。

被告指出,在當時的法例下,煽動行為和危害國家安全並沒有直接的關係,但法院不接受這個理據。法院認為,國家安全的定義相當廣闊,故對維護國家安全的罪行的解釋不能太過狹窄,不能只局限於對國家安全有「直接」威脅的行為。這個論點有點偏頗,問題不是直接與否,而是作為維護國家安全的法例,違法的行為是否最少需要對國家安全構成真實的威脅,而非只是空泛的危害國家安全的指控?法院在判詞中反問,有鑑於2019年廣泛的社會動盪,把具煽動意圖的文章或言論視作危害國家安全,難道這不是理性的嗎?因為這些言論可能煽動嚴重破壞公眾秩序的行為。可是,法院這個問題,本身已假定具煽動意圖的行為可能引起嚴重的公眾騷亂,但反觀被告第三點的立論,正是基於煽動意圖的行為並沒有涉及煽動暴力或破壞公眾秩序,於是,法院應該提出的問題是:若煽動意圖並沒有煽動暴力或破壞公眾秩序,亦不會對國家安全構成真實可能的威脅,那為何具煽動意圖的言論或文章需要被列為刑事罪行?

煽動罪在香港

政府近年頻頻提出煽動罪的檢控,這控罪是在殖民地時代由港英政府根據英國外部草擬的範本訂立[4]。所謂煽動意圖,包括意圖引起居民對政府的憎恨或藐視,但卻不包括引起對政府不信任。由於條文的範圍廣闊和空泛,這控罪在普通法地區一直備受批評。2011年,印度著名政治漫畫家Trivedi公開發表了一系列諷刺政府貪污的卡通,他其後被控煽動罪,指他意圖引起對政府的憎恨或藐視。首席法官在判詞中強調,不論評論多麼尖銳,措辭多麼強烈,只要不會導致破壞公眾秩序,便不屬於煽動行為。在另一宗案件中,印度最高法院指出,法例所針對的危險不能是遙不可及或具爭議的,而必須是相關言論引起的直接和緊密的後果。

英國、加拿大、澳洲和新西蘭均有相類似的判例。新西蘭法律改革委員會引述 Sir Kenneth Keith的研究,指出在政局動盪的時候,幾乎任何對政府的嚴厲批評均會被視為意圖引起對政府的憎恨和藐視,煽動罪往往用來懲罰對政府政策的批評,而非用於維護社會安全。愛爾蘭和澳洲的法律改革委員會亦先後達致相類似的結論,指煽動罪會受到政治氣候的強烈影響,很多時候是用來打壓制政治異見分子。在大部份普通法地區,煽動罪已被廢除或收緊。[5]

在殖民地時代,煽動罪主要用於壓制在港親共左派的言論,但自上世紀六十年代後這控罪便被擱置,直至2019年,政府又重新及多番提出這控罪,但這次主要是針對泛民人士。區域法院及上訴庭亦先後裁定不跟從普通法的發展,認為控罪無須證明具煽動暴力或破壞公共秩序的意圖,亦沒有違反《基本法》和《人權法案》對言論自由的保障。譚得志案是首宗上訴讓終審法院可以就這控罪的合憲性作出裁決,但終審法院卻連上訴申請也不批准,判詞中對這麼重要的合憲爭議只有簡略的解釋,甚至有點匆匆了事,缺乏詳細和深入的討論,更沒有考慮大量普通法地區的案例,粗疏的處理實在令人失望。

2024年初,政府將原來的煽動罪納入《維護國家安全條例》,並明文規定不用證明具煽動暴力或擾亂公安的意圖。終審法院的判決,意味新的煽動罪,不受憲法挑戰,判決給人有點旨在封殺日後對新的煽動罪提出質疑的訴訟。判詞亦流露法院偏向採納政府對維護國家安全和社會秩序的觀點,對極廣闊的國家安全的定義照單全收的取態。法院只着眼於2019年的暴亂,卻忽略了在處理憲制問題的時候,法院需要同時考慮,當社會遠離暴亂之後,嚴苛的法例和模糊的執法空間對言論自由的打擊。嚴峻含糊的法例一旦被裁定為合憲,法院監察政府執行這些法律的空間便被大大削減,而合憲的判詞便往往成為法院對威權政府的背書。

(圖: 維基百科)

註:

[1] HKSAR v Tam Tak Chi [2024] HKCFA 25.

[2] Free Press of Namibia (Pty) Ltd v Cabinet for the Interim Government of South West Africa [1987] 4 All SA 63 (SWA), at 73, per Levy J (https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/wp-content/uploads/2017/09/The-Free-Press-of-Namibia-v-SWA-Namibia.pdf)

[3] R v Kopyto (1987) 47 DLR (4th) 213, at 227, per Cory LJ, “…courts are not fragile flowers that will wither in the hot heat of controversy”.

[4] 詳見筆者:「評譚得志案」,綠豆:海外隨筆,2024年3月15日(https://greenbean.media/%E8%A9%95%E8%AD%9A%E5%BE%97%E5%BF%97%E6%A1%88/)

[5] 詳見筆者:”Seditious Publication: The Village of the Sheep Case” (2023) 53(1) HKLJ 65

▌[海外隨筆]作者簡介

陳文敏,前香港大學公法講座教授,2021年退休後,旅居英國,並出任倫敦大學學院(University College London)客席教授。