評立場案(三)——法官離棄先例將意圖擴展至罔顧

(編按:《立場新聞》及兩名前總編輯被判串謀煽動罪成,成為香港自上世紀70年代之後首次有傳媒機構及其編輯因媒體刊載的文章而被裁定煽動罪成。這宗備受海內外關注的案件,判詞有不少值得商榷的地方。陳文敏教授就此案裁決及判刑作出詳細分析,一連四天連載)

意圖與罔顧煽動後果

在普通法制度下,刑法的一項基本原則是犯罪者除觸犯法律禁止的刑事行為外,還須有意圖作出該等行為才能構成罪行。法律上的意圖包括蓄意和罔顧兩種情況,例如在處理賊贓的控罪,被告辯稱他並不知道有關財物是賊贓,所以他並沒有蓄意處理賊贓。然而,若在當時的環境下他有理由懷疑相關財物是賊贓,但他卻決定不作查詢,決定冒著相關財物可能是賊贓的危險而作出處理,而這個冒險是不合理的,在這情況下,被告便可被裁定罔顧後果,有足夠的意圖觸犯處理賊贓的罪行。

這裏可以看到,罔顧後果的意圖會大大增加被入罪的機會。即使犯罪者並不蓄意犯法,只要他相信他的行為有一定的風險,然後作出冒險的決定是不合理的,便足以令他入罪。對報刊媒體的編輯而言,在刊登讀者來稿或博客文章時,編輯可能絕對沒有意圖發布煽動刊物,但只要他們知道發布這些刊物會有一定的風險,而他們冒這風險的決定是不合理的,他們便可能觸犯煽動罪。

報刊媒體的步步為營

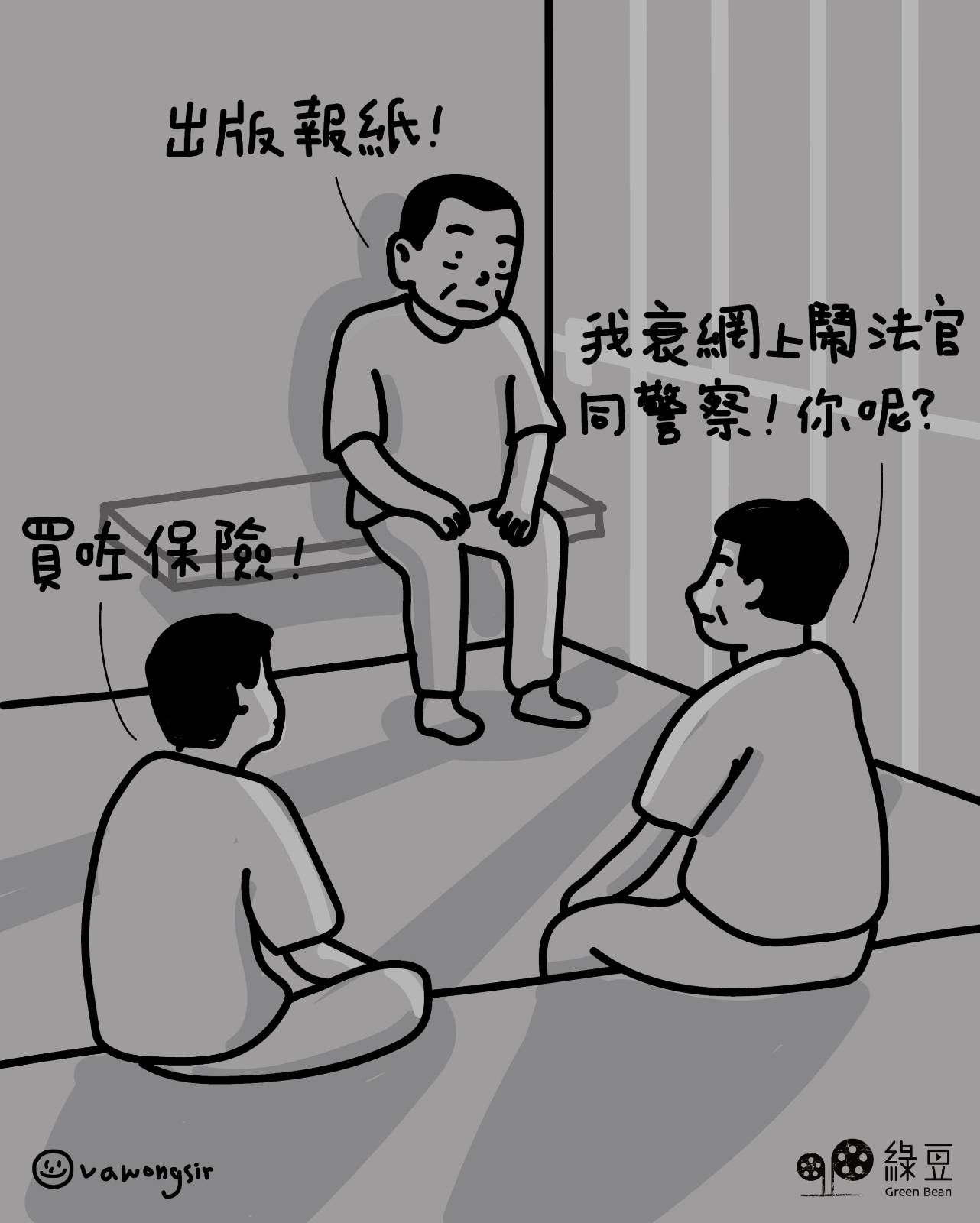

當煽動的定義是如此模糊的時候,任何可能會觸動政權神經的文章,編輯都要面對一個非常困難的決定:為求自保,不去刊登稍有風險的文章,或在仔細考量後認為這些文章不屬於煽動刊物,然後冒險刊登,期望這些文章不屬於煽動刊物。一旦這些言論受到當局指責,不論指責是否合理,媒體都要面對很大的壓力。過往便有媒體因為作者被不同的政府部門多番投訴後,決定終止與作者的合作,停刊該作者的漫畫。

筆者早前發表了一篇文章,針對探討修改國安罪行犯假釋機制,焦點在其具追溯效力,筆者認為法例含糊,而追溯效力對正在服刑的人士並不公平[1]。即使這只是法律意見,亦隨即受到當局的公開譴責。這些例子,均顯示媒體所面對的壓力,當煽動意圖擴展至罔顧後果,媒體便更加如履薄冰,若不想身陷囹圄,便只能作出自我審查,以求自保。

法官離棄先例

一般而言,若相關的罪行需要特定的意圖,那個意圖便必須是蓄意的,在「羊村案」中,法院認為煽動罪需具特定意圖,被告人必須具蓄意作出煽動行為的意圖才能被入罪。然而在「立場案」,同一位法官改變他先前的判決,雖然他仍然認為煽動罪需具特定意圖,但卻認為罔顧後果亦足以入罪。

法院改變自己的判決,雖非常見,但亦不是罕有。普通法注重判例制度,即使判例沒有約束力,為令法律有一定的確定性,法院亦不會輕易離棄先例。在「立場案」中,法院並沒有提出什麼強有力的理由離棄先例,只是援引上訴庭的一宗判例,指當法例沒有列出意圖的時候,意圖一般包括蓄意及罔顧。然而,這只是一般原則,並不適用於具特定意圖的控罪,而法院亦已重申,煽動罪屬需要特定意圖的罪行。法院唯一能夠提出的理據,便是若將意圖擴展至罔顧,會更加符合維護國家安全的需要。這個理由十分牽強。

當然,維護國家安全是需要的,但法院要同時考慮,維護國安不能矯枉過正,以至不必要地犧牲其他重要的法律原則和價值。但在作出所謂平衡的時候,法院只是一面倒地偏重國家安全,完全沒有考慮當意圖擴展至罔顧的時候,對言論和新聞自由的打擊。就如在「立場案」中,涉案的17篇文章發表期間,《立場新聞》發表了近20,000篇文章,相關涉案的文章佔所有文章總數不足0.01%,在缺乏強而有力的證據下,很難證明編輯是蓄意發布煽動文章。但當意圖包括罔顧後果的時候,這就會令人人自危。

即使如此,單只可以預見刊登文章可能觸動煽動罪並不足夠,要構成罔顧後果的意圖,法院還要信纳編輯冒險刊登這些文章的決定並不合理,但在判詞中並未見法院如何評訂被告的決定是否合理。

在「立場案」中,編輯們在國安法通過後,已經將一些引述敏感字句的文章下架,亦有部分涉案文章曾被下架,然後經過一段時間才決定重新發布;當編輯收到警方的反對時,亦將警方的反應一併列出。但即使編輯們已經採取這些謹慎的措施,結果他們仍然可以因罔顧而被入罪,經此一役,媒體以後除了發表一些歌功頌德、毫無爭議或無關痛癢的風花雪月文章外,還可以怎樣自處?

串謀發布煽動文章

一般的煽動控罪,多是被告發表煽動言論。「立場案」獨特的地方是涉案的文章都不是被告撰寫,而是其他人撰寫,在《立場新聞》發表。於是,一個關鍵的問題便是被告作為《立場新聞》及其編輯,在刊載這些文章的時候是基於什麼意圖?

第二被告鍾沛權作供時指出,作為編輯,他和第三被告林紹桐只是履行傳媒的責任,記錄時代的呼聲,及不同人的意見或心聲。[2]

法官並不接受他們的解釋,並從《立場新聞》的成立背景、資金、創刊辭、立誌、和幾篇社論作出推論,裁定《立場新聞》的政治理念是本土主義,其媒體路線為支持及促進香港自主,在反修例期間更成為抹黑和中傷中央及特區政府的工具。[3]

履行媒體責任

媒體有其政治理念或政治立場,並不是什麼新鮮事物,甚至可以說是常態。例如在英國,不同的主流報章,均有其鮮明的政治立場和取向。香港過往的情況亦如是,有些媒體的立場比較鮮明,有些則較為隱晦。媒體的政治立場往往在其社論中表現出來,這也不是什麼新鮮事物。有些媒體的社論會為政府開脫,另一些媒體的社論則可能對政府嚴加鞭策,甚至用尖酸刻薄的言詞批評政府,在民主開放的社會,這是司空見慣的情況。

問題是,在處理新聞或博客文章的時候,編採是否以他們的政治立場為出發點,還是可以放下他們本身的立場,讓不同的意見都可以發表和忠實地呈現在讀者眼前?將專業工作和個人價值判斷分開處理,這是不少專業人士常常要面對的問題。醫生不會因為病人是一個強姦犯而拒絕為他進行緊急手術;律師不會因為他不同意被告人的政治理念而拒絕在刑事案件中代表被告。

同樣地,作為專業新聞從業員,資深的傳媒人如案中的被告,在履行他們的專業編輯工作時,他們絕對能夠以專業的態度履行媒體的責任,記錄時代的聲音和不同人的意見或心聲,不論這些意見或心聲是否和他們本身的政治理念相近。故此,單純是媒體具有政治立場,以及社論發表支持反修例或同情示威者的言論,並不等於在處理人物專訪或博客文章的時候,被告亦只會揀選和他們理念接近的言論。就如被告指出,《立場新聞》運作了七年,發布的文章超過十萬篇,在控罪期間也超過20,000篇,這些文章既有政府的官方立場,亦有不同政見人士的觀點,而受到質疑的文章只有17篇,控方未能指稱其他超過99.9%的文章是煽動刊物。單是這點,已是十分有力的證據,可以推論被告沒有任何煽動意圖,或蓄意透過發布文章引起讀者對政府、中央或司法制度的憎恨,而只是向公眾發布關乎公眾利益的資訊及多元意見。

沒有證供下作出事實裁斷

法官不同意這個觀點,第一,他認為控方從來沒有承認涉案以外的文章不是煽動刊物,辯方亦沒有依賴控方所保留的文章作為反駁證據。法官似乎在表達一個訊息,即使沒有被檢控的刊物也可能屬於煽動刊物。這是一個很奇怪的論點,亦涉及一個非常重要的原則問題。在普通法制度下,在被判罪前被告均被假定無罪,舉證責任在控方,若果控方不能證明還有其他刊物屬煽動刊物,法官不能假定這些刊物也可能是煽動性刊物,並以此作出對被告不利的推論。

法官花了不少篇幅去解說創刊辭和幾篇社論,以推論被告的政治立場,當中有些立論並不容易理解。例如在談論《立場新聞》社論《記者遇襲事大,制度崩壞事更大》中,便有這一段的敘述:[4]

除此之外,D2指白衣暴徒「無差別」襲擊市民。但是,D2是基於甚麼證供作出這樣的判斷。由於當元朗站事件發生時《立場》進行直播,D2在寫這篇社論時必然知道,或最低限度有直接證據知道,元朗西鐵站事件的細節。他沒有可能不知道,當時兩批人在站內的付費區內外(站外的統稱為白衣人)曾經進行了一段時間的互相咒罵和擲物等行為,站內的人亦曾經有人向白衣人射水。其後白衣人走進付費區內的地下,站內的人便走到上一層的列車月台,白衣人原本沒有追上,但後來月台上有人向他們投擲物件,引發白衣人跑上月台襲擊月台的人。毫無疑問,白衣人的行為錯誤,犯下嚴重罪行,但他們不是「無差別」襲擊市民,而是與他們發生了一段時間口頭和動作糾紛的人,這些在站內的人因為他們的行為也必須承擔責任。D2在社論中將他們塑造為絕對的無辜者並不持平。

當法院質疑被告有什麼證據可以作出白衣暴徒「無差別」襲擊市民的判斷,同樣地,法官又是基於什麼證據可以說白衣人不是「無差別」襲擊市民,而只是襲擊與他們發生了一段時間口頭和動作糾紛的人?元朗站721事件,至今仍然有不少未能解答的問題。在這宗審訊中,法院並沒有就721事件聽取任何證據,但卻對事件作出了一個事實判斷,並以此批評社論並不持平,當中的邏輯相當值得思考。這裏無意對721事件作出任何取態,但當事件至今仍未完全明朗化的時候,法官在沒有聽取就該事件的證據便對該事件作出一些定論,這會否讓人感覺,法官在判案時已經有一些既定的立場?

沒有證據下作出嚴重指控

不論社論是否持平,法官要處理的並不是這些社論會否是煽動刊物,而是被告在刊登其他人的文章時是否具煽動意圖?從《立場新聞》過往發表的文章的種類和性質,去了解被告的意圖,應該更為直接和可靠。法官似乎隱喻,《立場新聞》並非新聞媒體,而是一個網絡政治平台,目的是支持和促進香港本土自主的本土主義,即使《立場新聞》也有報道政府的聲音和批評,這仍然不能抹去它是一個政治平台的本質。[5]這是一項相當嚴重的指控,儼如指控《立場新聞》是一個政治組織,從事反政府的活動,但卻沒有任何證據。《立場新聞》多次被評為有最具公信力的網路新聞媒體,法院亦承認它在案發時作出很多新聞報道,涵蓋官方和非官方人物的新聞、他們的講話和法庭新聞。

若果《立場新聞》在七年的運作期間,控方也只能找到17篇觸犯煽動刊物的文章,佔所有文章不足0.01%,那這個政治平台也相當不濟事!當然,凡事都可以有第一次,即使一個人以往從來沒有發布煽動文章,這並不表示他不能第一次發布煽動文章。但是,即使在涉案期間,《立場新聞》也發表了二萬多篇文章,包羅不同立場和意見的文章,若這樣大費周章,只是為發表為數不足0.01%的煽動文章作掩飾,並從這樣小量的煽動文章便可以推論至整個媒體都只是一個政治平台,似乎有違常理:最低限度,被告是否具發布煽動刊物的意圖,這一點是存疑的。而我們的刑事制度,不是疑點利益應該歸於被告嗎?

發布等於認同?

從上述的分析可以看到,作為編輯,鍾沛權和林紹桐知悉涉案文章的內容是無可厚非,但他們發布這些文章是否蓄意發布煽動文章則存在疑點,即使這些文章的觀點會較接近被告的個人觀點,但這並不足以證明他們是因為認同這些觀念點才發布這些文章,否則如何解釋他們亦同時報道政府的觀點和批評?他們是否也是因為認同政府的觀點和批評才發布這些文章?不論涉案文章的觀點是否成立,這些文章是否確實反映了當時一些抗爭者的觀點和看法?法院並沒有認真考慮這個問題。

上文亦經已指出,這些觀點是沒有客觀事實基礎,還是只是法院不同意他們提出的客觀事實基礎和立論?兩者有天淵之別,但亦只有一線之差。在一場極具爭議的社會運動當中,任何反對當權者的意見均很容易被視為沒有客觀事實理據,旨在煽動市民對政府不滿或憎恨的言論。

傳媒是否只能接受官方的解讀,還是有責任紀錄各方的觀點和主張,即使這些觀點和主張被官方視為抹黑或攻擊?當傳媒紀錄或反映其中一方的意見和主張,是否便等同於認同和支持這些觀點,並蓄意發布煽動刊物?法院多次指當時有相當高比例的社會大眾對政府沒有信心,這個現象可以出於很多不同的社會和政治因素,也是任何一個政府須要正視的問題。保留反對者的聲音,正好可以讓社會更加瞭解問題的所在,或最少保留一個歷史紀錄,而這亦正是為何多個地區的法律改革委員會皆指出,特別在政治敏感的時候,煽動罪往往成為打擊異已和壓制反對聲音的工具!

不過,若果意圖包括罔顧,那被告當然意識到發布這些文章會有一定的風險,只要是客觀上冒這風險發布是不合理,即使主觀沒有蓄意煽動的意圖,仍然可被入罪。法院並沒有對這個風險的合理性作出評估,對媒體而言,冒這風險的決定是否合理並不是一個容易的決定。將特定意圖擴闊至包括罔顧後果,這會大大増加傳媒觸犯煽動罪的機會,也只會增強自我審查的誘因。當然,這還要視乎終審法院對煽動罪這須具特定意圖的罪行,是否也認為只要證明有罔顧的意圖便足夠。

串謀

串謀是指最少有兩個人或以上有一個協議,進行一些非法的事項。法官認為,由於蔡東豪提供資金成立及營運《立場新聞》,他有權簽署僱傭合約、批准加薪、調動資金、控制《立場新聞》的運作,從而推論他必然知道發布相關刊物的內容,並且認同其他被告就發布刊物所作出的決定,因而裁定他代表《立場新聞》與其他兩名被告串謀協議,持續在《立場新聞》發布煽動文章。

然而,案中並沒有什麼具體證據,指出蔡東豪在《立場新聞》的日常運作中所扮演的角色,極其量只是證明他是其中一位金主和主腦,負責《立場新聞》的行政決策,但這並不表示他會參與《立場新聞》日常的編採工作。當時《立場新聞》發布超過20,000篇文章,即使作為《立場新聞》的主腦,恐怕也不會對每篇文章過問。編採的工作由編輯負責,如果他們之間有什麼協議,極其量只會是老闆信任編輯的決定。如果這樣便可以裁定他們之間有一個串謀協議,那所有傳媒班主和編輯都會存在一個串謀的情況。如果這協議是「持續」在《立場新聞》發布煽動文章,但整整18個月才發表了那幾篇煽動文章,如何「持續」?單從數量而言,這種協議的存在經已成疑。

[1] 早前法院駁回港大評議會時任主席張敬生的人身保護令的申請,便清楚闡示筆者當時的擔憂:張敬生被判的是《侵犯人身罪條例》下的煽惑他人有意圖傷人罪,但這卻被視為涉及國家安全的罪行。當日張敬生承認這控罪,控方則同意撤銷《國安法》的控罪,但在服刑近一年後,《監獄規例》才作出修改,並具追溯效力,改變他因行為良好而獲假釋的機制。

註:

[2] 見判詞,第385段。

[3] 見判詞,第485段。

[4] 見判詞,第462-464段。

[5] 見判詞,第450段。

▌[海外隨筆]作者簡介

陳文敏,前香港大學公法講座教授,2021年退休後,旅居英國,並出任倫敦大學學院(University College London)客席教授。