移民的盲公竹

聽各式各樣的移民故事,其中一個常見的現象,是移民者往往是在極度缺乏充足信息的情況下,作出有極為深遠後果的決定。那信息不足的嚴重程度,我會比喻為戴著眼罩和耳塞走進馬場,連賠率都不知道的情況下拿出全副身家,全數下注買某一隻馬獨贏。香港人常常自命精明,移民時卻往往會做如此瘋狂的賭博,在旁以研究者的角度去看實是觸目驚心。

如何選落腳地

舉個例子,有對夫婦初到台灣,聽朋友說港人來台很多都聚居在新北林口的大型豪宅社區,說那兒生活模式比較像香港,租金也不算貴,於是全家人一到埗便在那邊租了個地方。然而落腳之後,丈夫的工作需要經常到台北市區會客,每天舟車勞頓;同時政策上在台灣不易請外籍傭工,於是妻子就要時常留在家中照顧孩子。夫婦二人雖然同時移民台灣,所經歷的那個台灣卻不一樣:丈夫看到台灣多姿多彩的一面,妻子卻要天天和管理處及小孩的老師周旋各種煩瑣事情,沒有屬於自己的社交生活。久而久之,兩人的經驗落差越來越大,弄得家嘈屋閉。

有時我會懷疑,如果他們不是一開始就在林口住下來,而是先多看幾個不同的地方,往後的日子會否不太一樣。說不定他們會發現台北市區有些沒有那麼漂亮的電梯大樓其實也可以接受,租金也不見得比在林口的豪宅社區貴。而如果他們能一開始就住在市區,夫妻二人在台灣的生活經驗也不會差這麼遠,就未必會衍生以後的各種困難。他們大概沒有想過,當他們在林口簽下租約的那一刻,原來是在做一個影響極大的決定。

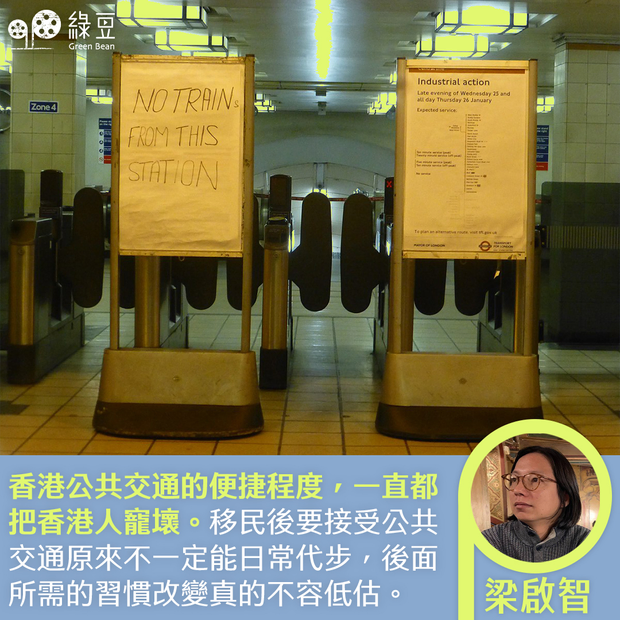

同樣的故事,在英國也有。有朋友決定移民英國時,聽說倫敦的生活成本極高,於是一早便排除了在倫敦落腳的可能,最後選了在英國中部的一個小城鎮。落地之後,發現當地生活成本原來也不便宜,但工作機會卻比倫敦要少很多。本來在香港是當專業人士的,在當地無法找到同樣的工作;要找藍領工作嗎,又未能放下身段。眼見帶去英國的積蓄一天天的消耗掉,精神壓力越來越大;然後見到其他朋輩選擇在倫敦落腳,很快便找到和原來專業相對應的工作,又感到後悔不已。

假設意外必然會發生

當然,每當見到這些案例,我們都可以說當事人總該負上一定責任。你可以說那對林口夫婦本來就有溝通問題,也可以說根本是那位英國朋友找工作過於挑剔,這些說法一定程度都成立。但反過來說,人無完人,我們每一個人都總有一些缺點或不足,只是因為在香港的時候有充足的支援網絡,即使出事了也可以很快重新爬起來。人在外,失去了原有的支援網絡,倒下來的時候會跌得特別明顯,旁人其實不應過於嚴苛。

道理上,應對的方法,該是準備好才移民。確實在我遇過的港人移民當中,過得比較好的往往都是「做足功課」才出發的:他們知道自己為什麼要移民,到達後最首要的滿足的是什麼,以及出問題的時候有多少的空間可以迴轉。有了這幾點,道理上就不會那麼容易人云亦云,被別人的決定取代自己的決定,不自覺地作出不適合的選擇。

我見過不止一個案例,當事人只得一句「有朋友在那個區」便選擇移民到那兒,以為有照應就行,完全沒有想過該地方適合他的朋友不等於就適合他自己,反而增加了適應的困難。

此外,移民者也不應該只因為害怕不安,而強行縮短應有的探索期,做出例如還未到過現場便落訂買樓之類的倉卒決定。較長的探索期雖然會帶來更多的金錢和精神成本,有時卻是必須。

不過,話說回來,又不能說只要功課做足,就可以保證不會出錯。首先,你不一定知道你需要知道什麼,也就無從準備。再者,回到買馬的比喻,就算你看完晨操又看血統,每份馬經的小道消息都能如數家珍,不等於就必定可以買中,世上沒有那麼便宜的事情。同樣道理,香港在變,目的地的環境也在變,世事無常。近年英國的經濟、就業,以至住屋市場的變化都很大,多少移英家庭因而失算;台灣定居審批的寬緊也在不少港人到埗後才大幅改變,使得不少申請者「彈盡糧絕」還未等到批核,去留兩難。這兒還未說到個人際遇上的突變,從家庭關係到身體健康不等。

所以,我懷疑歸根究底,最好的預備就是假設意外必然會發生,著力提高韌性和復原能力。這些預備不止是個人的,更應是整個社群的:一個人不一定有意外,一萬個人就總會有人有意外,以社群為單位的對應就變得必須。這就回到移民社群如何建立互助組織和支援網絡的討論了。

▌[移民的自我研究]作者簡介

梁啟智,時事評論員,美國明尼蘇達大學地理學博士,現職台灣中央研究院社會所。