當落腳變成出閘脫腳

移民的一大擔憂,是在出發前沒有「做足功課」,因而作出一些不適合自己的選擇,結果增加了適應新生活時遇到的挑戰,使得本來已容易讓人神經衰弱的移民過程變得更為困難。而在眾多可能的「錯誤選擇」當中,第一個要面對的問題,除了是要不要移民外,就是要移民到哪一處,也就是要在哪兒落腳。

很多人在移民之前,可能根本未去過他們的目的地;即使去過,也未必認識到當地的各種內部差異。例如很多香港人都去過台灣,但可能都只去過台北,但台灣各地的差異其實十分之大;英國也一樣,大倫敦和倫敦以外差不多是兩個世界;加拿大的話,港人較多的溫哥華和多倫多,也與其他地方的差異很大。再者,當一個遊客相對於真正居住下來,各種生活考慮往往是完全不同的。如果對這些問題沒有考慮清楚,到埗後就會出現各種期望落差。

需求定位

舉個例,我認識不少決定移民的朋友,聲稱自己厭倦了香港的擠逼生活,說到達後一定不會住在大城市,寧願在遠一點的地方也要住大屋,而且必定是要有前後花園那種,才能滿足自己對移民生活的想像。先別說他們本身有沒有低估打理獨棟住宅和私人花園的困難程度,這種房子的位置通常都交通不便,他們有沒有想好這個追求對自己就業和子女升學有何影響?

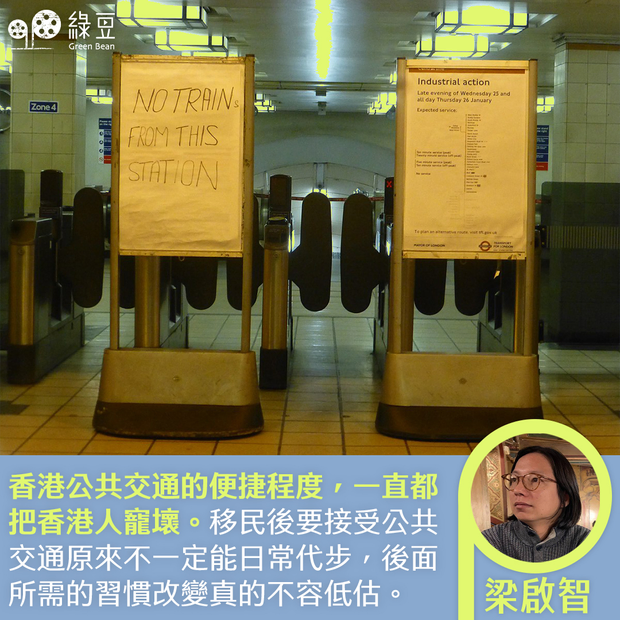

我是地理學出身的,對地點選擇特別敏感。對於選擇在哪兒落腳這回事,理性的做法當然是該先列出自己所有的需求和限制,再看當中有哪些是不能妥協的。例如有朋友說自己討厭大城市而去了台南,到埗後卻發現台灣中南部沒有適合自己的工作;他又沒有駕駛執照,而在台灣除了台北的公共交通比較發達外,在其他縣市沒有車的話真的很難生活。很明顯,這位朋友把自己的優先次序搞錯了。

在我居於台灣的第一年,我對自己的定位是「多結交朋友」,於是我租了一個在台北車站旁邊的地方,從家門口步行到高鐵月台只要八分鐘。這樣的地點方便我在台灣到處跑,出席各種大小活動;例如有段時間我曾常常即日來回台北和新竹,到國立清華大學講課。當然,為了滿足這個對位置的追求,我的房子小得不能再小,用香港的說法就是一間「納米樓」。第一年過後,我搬到台大附近。租金雖然仍然很貴,但比台北車站總算略為便宜一點,讓我終於有個客廳可以會客;但我還是堅持住在市區,畢竟如果住得太遠,朋友前來會太麻煩,有客廳也沒客人了。

不要綁死自己

當然,我不相信每個人在出發前都百分百肯定自己的需求是甚麼,我覺得起初的落腳地適合自己,也可能只不過是後設自我安慰的解釋,如果我當初挑了個不同的地方說不定我也會通過改變生活模式來遷就。因此,我懷疑真正的問題,是既然落腳地點如此重要,總得為自己留下一點容錯的空間,可以反悔。有朋友移民英國但擔心倫敦生活成本太高,於是初到埗時在北部落腳;經過一年無所事事的生活後,發覺在倫敦可爭取的機會和可依靠的支援都更多,於是又毅然南下再戰。

最怕的情況,就是隔山買牛。還未到過當地,就已遙距購下物業計劃自住。到發覺不適合自己時,要再脫手又是一筆成本。儘管近年很多移民離港的朋友自視為「走難」,但相對真正的難民來說其實還是有相對多很多周旋的空間,實在沒需要因為害怕而一開始就綁死自己,到穩定下來後再從長計議也不遲。

真正沒有選擇的,是要申請庇護的那一批。舉個例,在英國政府眼中,如果你離開你認為危險的地方後,曾經到過英國政府認為安全的地方(哪怕只是轉機時離開機場禁區數小時),你就應該在當地而不是在英國申請庇護。過去甚少香港人會在外尋求庇護,怎會懂得這些規矩?然而對他們來說,離港路上每個不自覺的決定,對後面的日子都可以影響深遠。如何在出現問題後接住有需要的人,就顯得更為迫切了。

圖片來源 : https://www.alanharder.ca/

▌[移民的自我研究]作者簡介

梁啟智,時事評論員,美國明尼蘇達大學地理學博士,現職台灣中央研究院社會所。