深入調查的佳作:白曉紅關於英國極右課題的專書

極右政治在西方世界捲土重來,是近年的一個重要和令人憂心的現象。

我目前主要生活在英倫,對此發展自然特別關注。我也曾在《綠豆》這專欄裡,發表過一些文章討論這課題。早些時候,在倫敦的公立圖書館裡,我找到了一本關於英國極右的專著,閱讀後覺得獲益良多,也有不少感受,希望在這篇短文裡跟大家略作分享。

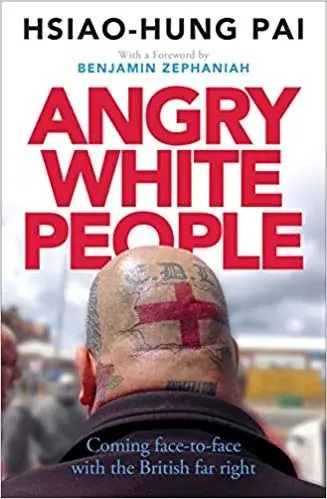

我讀的那本書,英文原名是Angry White People: Coming face-to-face with the British far right,中文書名大可翻譯成《憤怒的白人:與英國極右份子面對面接觸》。這著作於2016年在英國出版,內容也許有些地方需要補上極右政治在過去10年的新發展。但基於本文下面陳述的理由,我覺得這本書既不過時,也有不少地方很值得我們去學習。

兩年來的近距離接觸

本書的作者名叫 Hsiao-Hung Pai,華文名字叫白曉紅,被譽為是英國其中一位最傑出的調查報道記者(investigative journalist)。

白曉紅來自台灣,1991年到英國求學,後來定居在倫敦的East End,從事傳媒工作和寫作。我在閱讀這書之前並不認識她,也沒有拜讀過她的著作。據知她近年的出版,不少是探討移民課題的,但單憑她這本關於英國極右的專書,我覺得已值得推介她的貢獻。

白曉紅為了撰寫這本書,共花了兩年時間,深入和不停接觸當時英國極右組織English Defence League(EDL,英格蘭防衛聯盟)活躍的社區和核心人物。白曉紅多次詳細訪談過的極右核心人物,包括EDL創立人Tommy Robinson(原名Stephen Lenon,出生時叫Stephen Yaxley)。他被認為曾藉著去年七月在英格蘭中西部海濱市鎮Southport(南港)發生的舞蹈班殺童案,在網上發放煽風點火的種族訊息,引發全國多地一連串極右分子的暴力騷亂。

在這數碼社交媒體當道的今天,據說人們對訊息的注意力平均只有7秒鐘,數碼社交媒體碎片化的訊息內容,往往不是流於片面和斷章取義,便是立場很容易被標籤兩極分化。在這樣的年代,願意花上兩年時間,直接而深入接觸英國的極右份子,盡力以具體而非標籤式的角度,去了解他們的作為,然後以客觀和實事求是的態度,將調查觀察所得平實而負責任的報道出來,並出版一本長達近400頁的專著,我認為是十分了不起的工作。

在此,也許我們也應該多謝已故的香港居英商人鄧永鏘先生(David Tang),因為白曉紅這兩年的調查報道,便是得到他慷慨資助。

這種深入調查報道,自然要花上了很多時間和心力,也要求受眾得付出精神和耐性去閱讀,以了解造成極端政治和行動的來龍去脈。這些努力換來的成果,便是讓我們看到英國極右運動一個又一個有血有肉的活躍份子,以及了解到孕育出這些運動的社區的前世今生,例如當年距離倫敦以北1.5小時車程的Luton(盧頓)市便是一例。這本書同時讓我們體會到,被極右份子或媒體針對的穆斯林社群和羅姆人(Roma people,舊稱吉卜賽人)的處境和反應,和處於比較社會邊緣,來自東歐、東南亞、非洲等地的新移民所遇到非常現實和在地的挑戰等等。

白曉紅以生動簡潔的文筆,多角度和實事求是的把上述的人物、他們的行動、心路歷程、遭遇、野心、挑戰和困惑等等在書中呈現出來,很值得細讀。但我在這篇短文中,只能簡要地就此作出以下說明。

刻板印象的背後 : 請給我們希望

極右成員經常給不少人的刻板印象(stereotypes),是一群極端排外的激進份子。他們傾向使用威嚇甚至暴力手段,針對那些他們認為會威脅到他們的種族認同或文化和利益的群體和人士。極右成員尤其對近年不斷湧入、尋求西方國邦庇護、或通過非法途徑入境的人士極度排擠,並傾向以偏蓋全地指控在他們所在地的穆斯林大多是不願意入鄉隨俗,融入本地社會,尤有甚者更把穆斯林和恐怖主義劃上等號。

上述這刻板印象,大概是有一定的現實經驗根據造成的。但這刻板印象有多大程度上充份而真確地反映了極右成員的各種面相呢?白曉紅在《憤怒的白人:與英國極右份子面對面接觸》的第一章,便引述了Tommy Robinson以下一番話:

「如果你想對付極端主義,你必須把希望帶回到人們的生活中去。如果你把人們的身分認同奪去,他們便會變成是下一代的極端份子。對此你真的需要作出改變。我很想集中促成下一代去參與政治。他們需要出來投票。人們就是感覺不到,他們在建制中是有權發聲作出決定的。當不少人覺得與社會建制大規模脫勾時,這是頗危險的……工黨和其他主流政黨所造成的一團糟局面和實驗,造就了數以百萬計像我這樣的人。」

我相信人們不一定能完全同意這番話。但這位極右領袖在這裡卻承認,極端主義是個問題,並且認為要解決這問題,執政者必須要把希望帶回到人們中間去,使人們的身分認同不感到受威脅,並讓他們的聲音得到重視,使到建制與他們能重新掛勾,以避免極端主義不斷蔓延,對社會造成危險。我想如果以同情理解的態度去看這番話,就算是政治立場不同的人,也可能找到不少共同基礎,以便一起努力,避免極端主義不斷蔓延。大家同時應該也會同意,不應出現大批人感到與社會建制大規模脫勾,並應鼓勵、尊重和促成大家一起通過民主投票機制,以作出集體公共的決定。

白曉紅在書中所呈現的,就是極右領袖原來也有尋求共同基礎避免極端主義的一面。可是,問題的複雜性在於,這面相在激進份子中能否經常一以貫之?其他的持份者 (不管是左翼的、右翼的、掌公權的、不同文化的)是否又能持之有恆地、有效地堅持相互和而不同的實踐?

Tommy Robinson儘管說出過上述這番話,但在他組織了EDL,發起了極右運動之後,具體的情況又是如何呢?白曉紅在書中引述了另一位EDL的創立人,Tommy Robinson的叔父Darren 以下另一番話:

「他(指 Tommy Robinson)最大的錯誤是對伊斯蘭無限上綱,因此把穆斯林變成了犧牲品。某程度上,他是後悔這樣做的。他被這個運動沖昏了腦,運動本身亦失控。當他發起運動之初,你也許認為,對,是應該支持自己的人。但運動旋即被引導到其他的渠道去,因為運動一旦變成是全國性的,所有人都希望掌握話事權……那時候運動已不單是關於盧頓市的了……說真的,運動變成了一個怪物。」

我上文的簡要說明,自然不能充份而恰如其分地,呈現出白曉紅在書中對具體的極右領袖及其發起的運動的複雜多面性的血肉敘述。但我希望我的說明,起碼能提醒大家,對像極右運動這等複雜而重要的政治社會現象,以偏蓋全式或標籤式的理解,是既膚淺亦不能認真認識真正問題之所在,更遑論能就此問題對症下藥。

被訪者的信任及讚譽

讀畢《憤怒的白人:與英國極右份子面對面接觸》後,我認為這是一部深入調查報道和分析的上佳專著。除了上述我所推崇的對極右代表人物及這個運動充份、多面和有血肉的描述之外,白曉紅在英國作為一個第一代女性少數族裔移民,有能力、膽色和辦法深入地採訪這樣一個在當地敏感、危險、充滿複雜爭議性的政治社會大議題,並能長時間取得了極右份子及其針對的對象對其專業新聞操守的信任,實在是了不起的成就。

在她長達兩年的深入調查採訪中,白曉紅多次和在不同的場合中跟有份創立EDL的Darren進行過訪談。後來,Darren跟她說出了以下一番話:

「妳來到我家訪談,我經常可以暢所欲言而不感到被人審判……妳並非只是來採訪一個故事然後便離去了。與妳訪談,讓我感受到信任……我從來沒有過如此高度的信任,因為我不想我的感受受到傷害。但跟妳訪談時,在我生命中,我頭一次經歷到,我可以敞開出來,盡吐心中言。妳所聽到的,就是我內心深處的、最真實的說話。」

也許,這是對一個深入調查報道的記者,最高層次的肯定和讚譽。白曉紅在書中關於Darren和英國極右運動的種種報道,其可讀性是甚高的。在此,我誠心推薦這本書,給關心英國極右這課題和有志從事深入調查報道的讀者,以便我們向白曉紅好好學習。

( 圖 :Shutterstock )

▌ [政治與人文]作者簡介

張楚勇於2022年7月在香港退休。退休前曾任職大學教師、公務員、傳媒編輯。1980年本科畢業於香港大學,並在香港中文大學和英國University of Hull先後取得政治學的碩士和博士學位。目前他主要在倫敦居住。