沒有被選上的政道—兼論張君勱

英國時事雜誌《經濟學人》(The Economist)在評論近期的歐洲選舉時說:「當選民對中間派聯盟或脆弱的少數派政府感到厭倦時,他們餘下來的選擇,便只有政治上的激進派了。」回顧人類社群的政治經驗和歷史,當温和中道的政治力量或方案,被認為是未能解決有關社群的重大挑戰時,激進政治往往便會抬頭,主導了社群的政治發展。中華的近、現代政治,正是見證了這種邏輯的一個例子。

甲午戰敗後,清朝菁英階層的救亡意識,可說是達到了高峰。但也是從這個時期起,積極尋求救亡之道的領袖和知識人,在選擇和推行其救亡的方案時,一次又一次的,讓激烈基進的主張和行動,蓋過了相對温和中道的做法,使前者大體上主導了近、現代中國政治的發展。

由革命派到共產黨

例如當時被視為是激進的、由康有為和梁啟超推動的變法維新,在戊戌政變後便被更激進的、由孫中山領導的革命派蓋過了。1905年,當把西方自由思想系統地介紹到中國的嚴復,在倫敦見到孫中山,並討論到中國的出路時,嚴復認為中國人民的民智不發達,「即有改革,害之除於甲者將見於乙,泯於丙者將發之於丁。為今之計,惟急從教育上着手,庶幾逐漸更新乎!」孫中山對此的回應,是「俟河之清,人壽幾何!君為思想家,鄙人乃實行家也。」事後證明,革命方案蓋過教育改良方案,從而爆發了辛亥革命。

辛亥革命後,激進政治繼續在中國發展。孫中山二次革命失敗後,他改組中國國民黨,使之成為效忠黨領袖,以列寧革命先鋒黨的模式,繼續其志在建國和統一中華的革命事業。1921年成立的中國共產黨,更是要全面跟隨蘇聯蘇維埃的革命政權,通過暴力革命和無產階級向剝削階級專政,以建立共產主義社會為最終目的。當時,就是相對温和的中國自由主義者例如胡適,在文化上也激進地主張要全盤西化,支持打倒孔家店,並認為跟西方現代文明相比,中國傳統當時得承認是百事不如人。

當然,近、現代中華的激進政治並非是突然間從天而降的。自鴉片戰爭失敗後,晚青的改革和自強運動,不是被深厚的傳統保守思想和制度所阻撓,便是被既得利益者,為了保有自己權位拖延中國轉型至建立現代政體的努力,導致改革救亡者不單止對保守的當權者失去信任,更為了急於徹底推翻這些反動勢力,便毅然採取不斷把其政治思想和行動激進化的進路,因此而形成了激進政治主導了近、現代中華政治的格局。

在這方面,也有論者作出更深一層的文化解釋,認為中華傳統的天人合一的聖王思想,蘊含著強大的理想主義成分;這傳統更加相信,在信史前的三皇五帝時代,内聖外王的大同之治是曾經實現過的。加上這傳統認為500年必有王者興,通過統治者的個人道德修行 (正心、誠意、修身等)和勤政厲治,最終是可以一以貫之地達到國治天下平的理想境界。這種對政治完美之治可以實現的信念,加上參政者相信通過不斷的道德努力,能夠達到治平的政治理想這行動和思維模式,使不少捨身投入民族救亡運動的中華菁英,捨棄現實政治上的漸進妥協,選擇原則性很強,甚至為求實現高尚的理想,不惜採取非常行動的激進政治。

近、現代的中華救亡志士儘管大多數是打著反傳統的旗號來救國,但上述潛伏的思維和行動模式,卻習慣性地仍舊對他們起著關鍵性的影響。加上自18世紀法國大革命以來,西方的政治激進思潮抬頭,法、俄兩國的大革命為了建立其理想社會,在舊世界帶來了翻天覆地的改變,當時覺得非要向西方學習不可的救亡菁英,不少自然也跟著踏上為理想而徹底改變不合理現狀的革命道路。

面對複雜的中華近、現代政治經驗,上述的分析自然是不完備和過份簡陋的。有興趣深入思考這議題的讀者,可參考林毓生的《中國激進思潮的起源與後果》及其有關著作。當然,林先生也只能是一家之言,但我相信,中華近、現代政治經驗大部分時間被激進政治主導這一點,大概是難以否定的。

被遺忘的張君勱

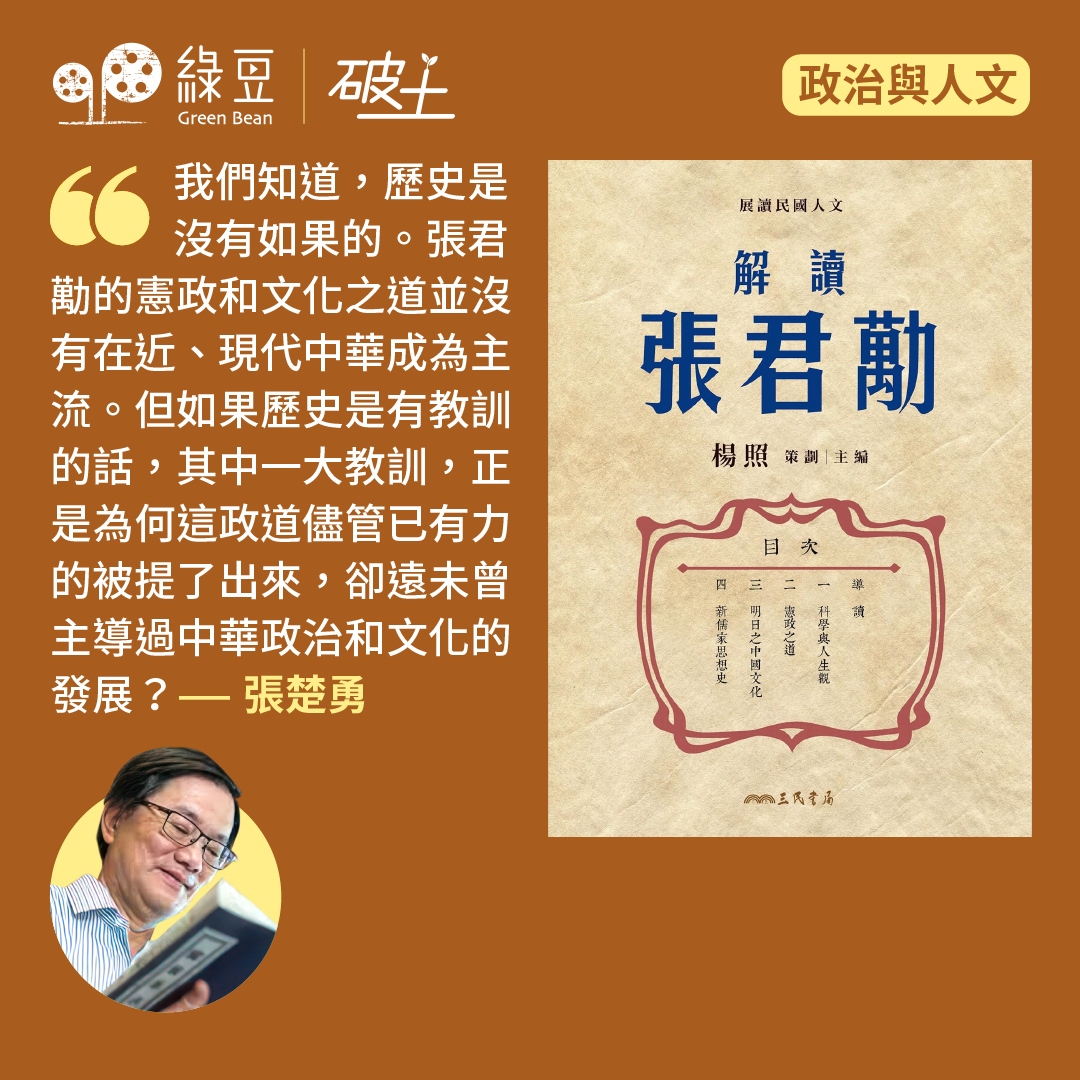

但是,被激進政治主導,不等於只有激進政治和思潮,只是其他的重要思潮和政治取向,不是被擠向邊緣,便是被遺忘了。我最近拜讀完在台灣出版,由楊照先生策劃和主編的「展讀民國人文」系列中的《解讀張君勱》,便深覺儘管張君勱的思想和政治行動未能主導中華的近、現代政治經驗,他在這方面的貢獻和努力,到今天還是很具參考價值,是所有關心中華現代政治者都應該學習的。我知道在2024年12月底香港大學舉行了一個名為「被遺忘的張君勱」的講座,這是個很好的提醒,也希望能使張君勱的貢獻,讓更多人了解。

張君勱很多時候被稱為是中華民國憲法之父。這是因為1946年國民政府制定、1947年通過,至今經重大修改後,在台灣還在施行的中華民國憲法,張君勱是主要的草擬者。這位早期跟從梁啟超從事憲政活動的士人,20多歲時已是當時中國的憲政專家,對世界各地的憲法很有認識。他對通過憲政保障人權法治和建立責任政府的主張,使他成為20世紀中華堅持自由民主制的表表者。但在經濟和社會分配方面,張君勱頗受傳統均富思想的影響,主張在需要時應該通過政府介入進行第二次分配,立場比較接近温和社會主義者。

張君勱對現代民主憲政的堅持,使他對中國傳統的專制王權持十分批判的態度。不過,他對傳統的中華文明,特別是宋明理學,卻持很正面的看法,認為是對個人的德性修行和建立把人當人的中華道德觀至關重要。1958年他和唐君毅、徐復觀、牟宗三聯名發表的《為中國文化敬告世界人士宣言》,更是戰後當代新儒家的重要文獻。在政治參與方面,張君勱和張東蓀組織的、國共以外的政黨,以及戰時組成的第三政治力量「中國民主同盟」都曾經發揮重要作用。這樣一位豐富和重要的人物,對近、現代中國的政治和思想發展有直接影響的菁英,實在值得我們去深入和全面的認識學習。

楊照這本《解讀張君勱》,內裡收集了張氏的19篇文章。第一輯收錄的四篇文章,是關於1923年,因張君勱一次在北平清華大學演講引發的「科學與人生觀」的論戰。第二輯的五篇文章,是闡述「憲政之道」。第三輯有三篇文章,談的是「明日之中國文化」。最後一輯的七篇文章,觸及「新儒家思想史」。我認為作為入門了解張君勱思想的著作,這是一本很適切的書,因為書中囊括的四個範疇,代表了張君勱思想中的四個相關但並不相同的主要方面。另外,楊照先生在每一輯前的提要和書首的導讀,對於張君勱的整體思想和在這四個主要範疇所作的貢獻,也有不錯的介紹和評議。

為中國尋求出路

我在這篇短文,無意詳述張君勱在這四個議題範疇的貢獻。我只想扼要的指出,張氏在這些範疇的論述,既看到他學貫東西,同時又跟同代的激進思想家和政治人物不一樣,並沒有採納激進和非此即彼的對立立場,來論說或推介他的主張,而是有原則卻務實地以温和兼容的中道,在思想上和政治上為中國尋求出路。

一百多年前的那場「科學與人生觀」的論戰,是當時中國知識界的一件大事,不少知識界菁英都捲入了這場論戰之中。現在回過頭來看引起這場辯論的張君勱的觀點,不管其中有什麼不足,總的來說是很平實的。他認為,儘管科學是十分重要,並且是西方能在現代世界獨佔鰲頭的關鍵,不過,科學並非萬能,因為探究客觀世界的自然規律的知識和方法,並不能直接決定牽涉個人自覺自主的主觀意識、經驗和價值及其所構成的人生觀。因此,學習物理因果關係的科學知識是一回事,學習如何做人、確立道德的自我和如何把人當人又是一回事。

可是,五四運動以來,救亡的國人既要揭櫫科學民主的大旗,又痛恨中國傳統充滿迷信和缺乏科學的知識,因此,張君勱在此議題上被當時的自由進步的知識人像丁文江等批評為是「玄學鬼」,指責他訴諸「形而上學」的觀點不科學,阻礙了中國邁向現代的努力。一些論者像胡適主張要談人生觀便得談科學的人生觀,似乎意味著非科學的人生觀是不要得的。後者這種近乎科學主義的觀點充滿了唯理主義的傲慢,既容納不下張君勱比較温和包容的論說,也主導了當時論戰的鋒芒。

張君勱雖然不接受科學萬能論,但他卻一直堅持民主憲政,並主張「要談民主,不能離人權。離了人權,就成為共產主義或法西斯主義的獨裁。」具諷刺意味的是,在日本對中國構成明顯軍事威脅的1930年代,中國知識界又爆發了民主與獨裁的論戰。包括自由主義者在內的一些論者像丁文江當時認為,大敵當前,民主憲政應不了急,因此贊成獨裁統治。如果我們細讀《解讀張君勱》一書第二輯談憲政的文章,尤其是關於〈法治與獨裁〉一文,便會看到張君勱對憲政和責任政府的堅持,並對專制政體的批評。

對張氏而言,憲政就是通過法治保障人權,這才是建立負責任國邦之道:「國家主權和人民權利,本是二而一:從人民對於國家之義務上看,是國家有主權,從國家有保障人民生活、居住的責任上看,是人民有權利。政府以法律制裁人民,而人民在憲法上亦有監督政府之權,所以政府有客觀權,人民有主觀權。這種主觀權和客觀權的對立,便是法治國的真精神。所以,我們所謂法治國,並不僅是以法律來治國,而是看重人民的權利。在專制時代不承認人民有人格,更不承認人格上有權利,所以專制的國家,不配稱為法治國的。」可惜的是,在中國國民黨一黨專政年代,張君勱儘管為中華民國草擬了憲法,但憲法實施後不久便因為國共內戰而遭凍結了幾十年。內戰勝負分明時,得勝而即將主導中國大陸政治的共產政權,更將張君勱列在43名頭號戰犯之中,可見主張憲政法治建國,不贊成暴力革命的中道政治主張,並不能容於激進政治的近、現代中國。

明日中華文化的關鍵

張君勱雖然支持源於現代西方的民主憲政,但他並不像五四運動的不少領袖,要打倒孔家店或主張全盤西化。在討論「明日之中國文化」時,他的主旨是東西文化,「與其求彼此之特殊,不如求彼此之會通」。他雖然不認為傳統的中國帝皇專制可取,但他卻認為,儒家強調的個人道德人格之道和宋明理學是中華傳統把人當人的不可或缺的思想資源,對現代中華還是很重要和相關的。他更認為這些資源和憲政民主追尋並不衝突。我認為如果我們細讀張君勱在書中第三、四輯的文章,應該還是會受到很多啟發。

張君勱在「明日之中國文化」一輯中認為,如何在各方面發展出精神自由,乃決定明日中華文化的關鍵:「精神之自由,有表現於政治者、有表現於道德者、有表現於學術者、有表現於藝術宗教者。各個人發揮其精神之自由,因而形成其政治道德法律藝術;在個人為自由之發展,在全體為民族文化之成績。個人精神上之自由,各本其自覺自動之知能,以求在學術上、政治上、藝術上有所表現;而此精神自由之表現,在日積月累之中,以形成道德政治法律,以維持其民族之生存。故因個人自由之發展,而民族之生存得以鞏固。此之謂民族文化。」如果我們形容張君勱為一位自由憲政的當代新儒家,這大概就是他主張和實踐的中華政道。

我們知道,歷史是沒有如果的。張君勱上述的憲政和文化之道並沒有在近、現代中華成為主流。但如果歷史是有教訓的話,其中一大教訓,正是為何這政道儘管已有力的被提了出來,卻遠未曾主導過中華政治和文化的發展?

▌ [政治與人文]作者簡介

張楚勇於2022年7月在香港退休。退休前曾任職大學教師、公務員、傳媒編輯。1980年本科畢業於香港大學,並在香港中文大學和英國University of Hull先後取得政治學的碩士和博士學位。目前他主要在倫敦居住。