《年老了,還能做什麼?》—— 年老哲學導論3

儘管西蒙.波娃(Simone de Beauvoir)就年老問題對過去哲學家理論有不少批判,且其態度相反於西塞羅(Marcus Tullius Cicero),較傾向悲觀,但相當奇怪,她的結論卻似乎與西塞羅差不多:「若不想老年純是拙劣模仿過去生活,唯有繼續追尋目標,以賦予自身存在意義一途。無論該目標屬個人抑或群體、奉獻自身才智抑或想像力、凝注於社會抑或政治。」

她認為老人不應放棄工作,且仍對這個世界著迷與好奇(如同尚未入世的孩童般),並繼續盡一己所能關懷社會,如此就會有良好的老年。因此,她的答案,依然是西塞羅式的。

當然,這個答案仍有下半段,她馬上補充道:「此等可能性,僅屬於個別特權人士。」換言之,在這個問題上,不能單純聽從兩三個有一定社會地位者的敘事,因為他們大抵不能慮及貧苦大眾的處境,並觸及問題所在,甚至不知道自身說法正是問題所在。

西塞羅認為年老問題不過是個人問題,但波娃指出,年老問題不只是個人問題,更是社會問題,社會應肩負部分養老責任,使老有所終。更重要是,當處理年老問題時,我們應將老人當人看待,這不只是供養問題,更是尊嚴問題。如果供養卻剝奪他們的尊嚴,何異於養豬養狗?儘管大家都不承認,但心裡何嘗不是視老人院為垃圾桶,隨意將老人掃進去,一了百了,眼不見為淨,就心安理得,覺得自己已在「供養」他們?波娃提出這些問題,就是要所有人反思,我們整個社會,到底有無在此問題上盡責,令一眾老人皆得以安享晚年?

學習失去

對比西塞羅與波娃之言,我們得以重新反思自身存在的危機何在。年老問題的存在危機,就在於「失去」(loss)。失去涉及身分認知問題。首先,年老最明顯的經驗,就在於經驗失去,諸如體力、精神、記憶力,這是本身的失去;身外的失去則更多,如朋友、師長、親戚、家人,一個接一個去世;除死別外,還有生離,譬如這幾年香港政治動盪,朋友間因政見不同,決裂絕交者有之,反目成仇者有之,相互攻訐者有之,令失去的問題更加劇烈。凡此種種失去,導致老人寂寞無助。人類絕非如笛卡兒(Rene Descartes)所說,乃個人的存在,而是與他人共存之存在,本身的失去,尚且可忍,身外的失去,則令人無法忍受,尤其失去他人。因此,年老哲學又一重要課題,就是失去。

如何坦然面對失去,如何斷捨離,如何接受其一去不復返的空虛。接受亦非謂自欺欺人,否定已失去人事物之重要性,而是承認其重要性,且承認自己已失去這些重要的人事物,並適應失去他們。僅是適應還不夠,我們應進一步從失去中學習,領略到無可奈何與無數遺憾乃世間常事,人生在世,本來就是萬般無奈,又遺憾無數。當你能達到這種境界,將能諸事釋懷,心中波瀾不驚,雲淡風清。倘能如此,你就能從失去中浴火重生,尋獲新的真我。

談到遺憾,通常不外乎是「為所不當為」(I have done something that I must not do.)以及「當為而未為」(I have not done something I must do.)。譬如過去錯過某人,或與某人反目成仇,或對某人不夠好,或有壯志未酬……凡此種種,都在晚年一一浮現,且明知無法挽回,或自己已然心有餘而力不足以完成。面對遺憾,與其經常回想,為此長嗟短嘆,鬱鬱寡歡,不如承認、接受、適應、領悟,至於釋懷。這一步相當重要,因為面對失去,亦是面對變老其中一環。海德格(Martin Heidegger)嘗言,生命永遠未完成,這個未完成,即囊括已不可能完成的部分,所以生命不可避免包含遺憾。

重新反省生命的意義

正如上述,死亡無可避免,當死亡降臨,過去一切都將完結。但死亡前,我們如何面對這一切,重新賦予其意義?這是大問題。在每個老人面前,乃不可踰越之死亡,而身後則是無窮如深淵的過去,夾在兩者之間,我們開始重新反省,我是何人?我可曾做過真正人類?在這類問題前,我們得以將一切已然失去之人事物,置於過去、現在、將來整個生命過程中,重新審視。若仔細審視,你或許會得到很多有意義的問題(雖不一定有答案,甚至答案毫不有趣,沉重至極),譬如,我們如何理解我過去是什麼,生命意義到底何在,因而最大問題是,我們的生命有意義嗎?人即使活到一百二十歲,也可能毫無意義。

依我的觀察,生命可有不同階段。第一階段,我們接受教育,為長大成人準備,這階段時間長短不一,短則十五年,長則三十年;第二階段,我們長大成人,投身社會,工作、結婚、生子乃至於建功立業,這階段時間亦長短不一,有人工作到五六十歲就退休,有人永不退休,停留於第二階段終老;第三階段,就是所謂退休時期,亦即年老哲學所探討的範圍。退休者有能力因而有自由,選擇擺脫一切工作職務與家庭責任束縛,享受人生,為所欲為。若子女早婚早育,甚至有含飴弄孫之福;第四階段,可分為兩部分,一部分是老人癡呆與疾病,一部分是死亡。死亡固然是大家都不能避免之事;癡呆則不一定人人會經歷。而此處所謂疾病,是指老人因身體機能衰退,而長期受病痛折磨,非謂日常傷風感冒等,短期內可康復痊癒之小病痛。以上四個階段,共同構成生命。

我從香港中文大學退休已多年,如今正處於第三階段,慶幸身體仍然硬朗,尚無第四階段折磨之苦。我剛退休之際,其實相當不習慣。未退休時,每天起床都知道有何事要辦,有何工作目標要達成,但離開崗位後,目標頓失,百無聊賴。於是我就面對一道難題:如何處理這種無聊?相信不少退休者,都面對過相同的問題,且最重要的是,這個問題將不知會困擾我們多長時間,因為你不知自己何時死,而且可能死不了。

除以一死作為終結外,我們可有什麼較積極的辦法解決此問題?譬如,如何積極度過老年。若退休後仍有精神與體力,確實要把握最後機會,盡可能積極度過老年,否則一旦臥病在床,不死不活時,想再有任何行動也不可得,到時悔恨無及。縱使我相當幸運,能維持健康體魄終老,但死亡總有天會來臨,因此,我也要努力把握每分每秒,盡可能無悔於年老生活。我常向大家期許明年再來台灣,還想舉辦某某活動,但這些都只是希望,或許我已無明年。由此而推向人生每個階段,道理亦同,無論任何時候,我們都要珍惜時間,勿令自己到老臨終悔恨「當為而未為」。

如同赤子沉醉於生活樂趣中

美國現象學家大衛.卡爾(David Carr)説人生第三階段亦是一敘事時期,敘說的乃自己一生。回顧一生,我們必須問自己一生可有意義?環繞這個問題,便知道我們應如何理解這一生,進而有條不紊敘述這一生,並將其重新安排一次,置於歷史層面中檢視。若能做到這程度,則我們能總結出畢生經驗,悟得自身生命意義真諦;且更重要是,有以傳授後人。這有似於撰寫自傳。

前加拿大自由黨黨魁葉禮庭(Michael Ignatieff)為已故政治哲學大師以撒.柏林爵士(Sir Isaiah Berlin, 1909 -1997)撰寫傳記,名為《暮景柏林:哲學家在晚年》(Berlin in Autumn: The Philosopher in Old Age)。正如我翻譯所示,Autumn並非秋天之意,而是用秋天來比喻柏林年老,所以這部傳記,又是集中記載柏林老年事跡。

柏林身為政治哲學大師,不少人都只專注於其在該領域的著述,而或未留意他的老年亦相當具有哲學性。從上世紀初那個最黑暗年代倖存下來,柏林可謂生於憂患,因此,他認為年老「首要處理之事」就是「如何死於安樂」。但是,身為哲學家,他卻有句似乎不符合其身分的名言:「哲學雖可澄清精神與道德辯論術語,但無法形成意義予生死。」換言之,他認為哲學用處很多,我們可藉以反省,卻無法直接提供生命意義,生命意義並非於哲學得來,而只能從現實生活中實踐並自我肯定,此亦我們每個人的人生責任。

他不只認為哲學無法為生命提供意義,甚至連生命是否有意義的問題,他也一併質疑與否定:「我不相信生命意義有任何意義。我從不問其為何物,甚至我懷疑根本無所謂意義,此使我大感安慰。生命為我們所盡量運用,即意義全部。相信我,尋求某深刻而包羅萬有之宇宙論劇本者,乃可悲錯誤。」

回顧過去種種後,自然要將目光轉到將來,亦即如何面對死亡問題。或由於其一生遭受太多恐怖,所以柏林選擇以平靜快樂的方式度過餘生,「閒談與優遊自寧之樂,多多益善。記憶、文字遊戲、雙關語等,純言談樂趣,將其一生與嬰兒樂趣交織。」

由葉禮庭這段描述可見,柏林最終將生命與哲學徹底分開,亦不打算再思考意義問題,而只是如同赤子般,單純安享晚年,完全沉醉於生活樂趣中。他這種態度有似於古希臘哲學家伊比鳩魯(Epicurus)。不過,伊比鳩魯卻對於哲學與生命的關係,卻與柏林持截然相反的立場,他認為哲學使他忘記臨終前所受疾病折磨之苦:「源自回憶一切哲學沉思的愉悅,抵消所有痛苦。」

雖然以上諸哲學大家之言,不一定可給我們生命以答案,但起碼他們指示出一方向,供我們思考自身人生時作為參考。

接受生物限制自由的條件

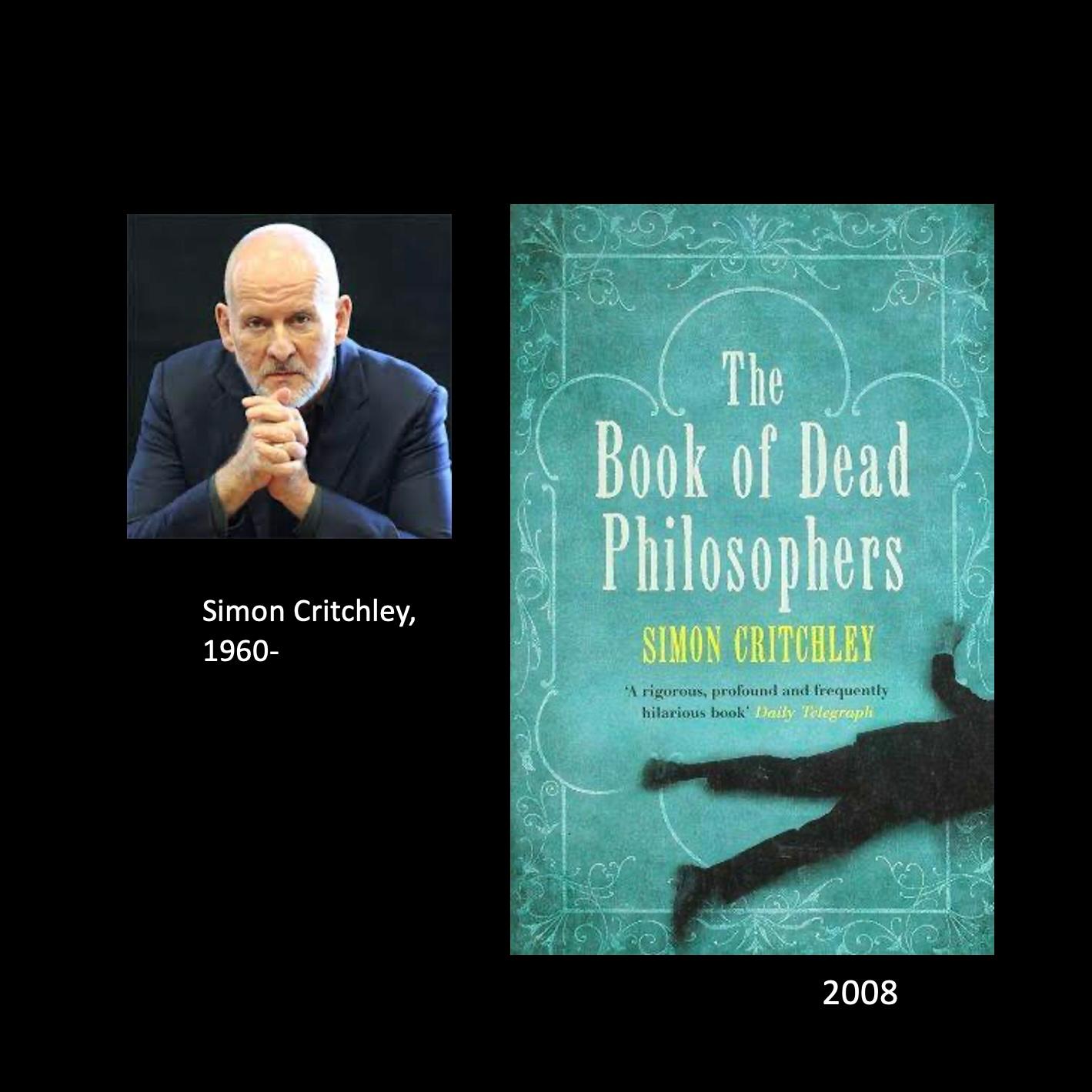

最後,要向大家介紹當代美國哲學家西門.克里奇利(Simon Critchley)所著《已故哲學家錄》(The Book of Dead Philosophers,2008)。此書寫得甚好,作者在書中談到東西方一百九十多位哲學家面對死亡的態度。他在觀察這些哲學家的生死觀,並比較東西方哲學在此問題上的異同後,於最後一段提出「生物特質」(Creatureliness)一詞。

「生物特質」,其詞根為「生物」(creature),而「creature」則源自拉丁文的「creātūrum」及「creātūra」,本身意義為「創造者」與「被創造者」。換言之,人類是「被創造的存在」(being created),我們不能自我創造。我們為何會出生,為何出生於此而非彼,為何是此性別而非彼性別,為何姓張而不姓李。他認為,凡此種種問題,都可歸結到我們身為「被創造的存在」,因而一切皆是「不請自來之天賦人贈」(unasked-for gifts)。正如海德格所說,我們都是「被拋入世界」(thrown into the world),由始至終都是被動,所以我們唯一可做,就是「以不導致不滿與絕望的方式,接受自身依賴及有限性,且反過來構成勇氣和毅力。」

事實上,生命意義就在於我們知道,我們都有過去,我們都會隨時間推移而逐漸衰退,最終死去,且無法改變如此定律。我們唯有接受這種有限性,才能獲得自由,從畏懼死亡威脅中解放出來。「哲學思考,就是學習化死亡為口頭禪的習慣。藉此方式,我們始可面對毀滅。毀滅奴役人類,誘惑大家逃避。當笑談死亡、脆弱、必死命運時,人類接受生物限制,此即人類自由的條件。這種自由,並非被動存在狀態,亦非單純排除必然或約束,而是在接受必然與必死命運所帶來行動限制下,持續行動。我明白這不容易。哲學思考就是學習熱愛此困難。」

坦誠面對自己

人類畏懼死亡,怨恨生命太短,但古羅馬哲學家塞內卡(Lucius Seneca,4BCE -65CE)認為:「並非時間太少,而是浪費太多。生命夠長,且可謂相當慷慨,若全情投入生命,就可實現最偉大事情。」若都在浪費,則生命再長亦毫無意義。如上所述,正由於「living」、「ageing」、「dying」乃同為一體,因此,我們知道生命有限,若我們能在有限之中,盡力生活,也未嘗不可活出無限意義。「真正生活所佔分量很少,因其餘一切皆非生命,只是時間。」

從以上所述可知,我們應該尋覓的並非 「生命的意義」(meaning of life),而是「意義在生活中」(meaning in living)。只要我們在生活當中,知道自己是由「living」、「ageing」、「dying」所共同構成的話,就不會害怕死亡,而意義即自然在其中。

生命意義絕非絕對,並無說跟隨誰人才是正確,甚至跟隨本身就是錯誤。生命意義唯有由我們一步一腳印自行實踐出來,旁人無法幫你,亦不得干預你,反之亦然。無論西塞羅、西蒙.波娃、塞內卡還是柏林,他們所述所言,皆其自身生命經驗之結晶,此結晶你只能借以為養分,卻不能依樣畫葫蘆,複製他人的人生。

最後,讓我以艾略特(T. S. Eliot)於其《四首四重奏》(Four Quartets)最後一段詩,作為總結:

We shall not cease from exploration

And the end of all our exploring

Will be to arrive where we started

And know the place for the first time

我們不停止探索

一切探索的終點

將是抵達我們出發之地

是初始認識此地

年老就是讓我們重新走回自己生命的原點,反省自己一生的意義。能夠坦誠面對自己,是年老哲學是重要的議題。

▌[鏡遊集]作者簡介

張燦輝,香港中文大學哲學系退休教授,相信哲學不是離地、不在象牙塔之中,對世界有期望;改變不一定成功,但至少嘗試理解和批判。已到耄年,望在餘生仍能享受自由民主,並欣賞文化與大自然。