山城滄桑之三

2020年7月1日國安法在香港強行推出之後,「一國兩制,高度自治」的承諾已經變成滿紙空言,香港淪為大陸一個沿岸城市,150多年來英國殖民統治下建立的種種優點,如法律、教育、新聞和公務員傳統全面被清洗。符合獨裁政權的需要,再沒有獨立自主精神。香港已死:自由、法治、開放、多元的公民社會全消失了。

香港中文大學和其他七所香港的大學,隨著李家超成為大學監督之後,學術自由再沒有什麼意義。國安法是每個學生和教職員共同遵守之法,任何對大陸、香港政府和大學的批評,任何不符合當權者角度的標準都是錯誤的。從此再沒有反對聲音,每個學生和教授都要接受現實,明哲保身,絕不碰撞紅線;教授埋首做純粹學術研究,不問政治,不理時代問題,保存學術生命。

在獨裁政權下的大學學者教授就這樣便滿足,無愧於心嗎?

業師勞思光先生在生前多次教誨我:「在共產黨專制下生活是無可奈何之事,但一定不要做幫兇,不搖旗吶喊,不阿諛奉承!」

勞先生1955年從台灣到香港,逃離共產黨和國民黨的白色恐怖逼害,直到1989年重回台灣清華大學為訪問學人。那時台灣已慢慢成為民主和開放社會,已確立學術和言論自由,以及免於恐懼的自由。因此之故,勞先生實在從未有在共產黨暴政下生活過。他自由地在香港生活和做學術研究超過30多年,除了哲學研究外,還深入理解共產黨思想和歷史發展,對共產獨裁政權的批判從未間斷。他鄭重的告訴我:共產黨是不可以相信的。

如果2019年勞先生仍在生,親眼看到中文大學變成戰場,2020年目睹香港政府利用國安法將幾十年的自由香港毁於一旦,他又會如何評論?如何在中文大學繼續教學和研究?當然這是不可能發生的,因為他絕對不會在五星旗下苟且殘存,做一個為生活而營役於獨裁政權的學者。他肯定會離開香港前往自由的地方。現在仍留在香港的學者教授,如何忍受在沒有真正學術自由的大學繼續工作?除了謹記勞先生的教誨外,我們還可以做什麼?

知識分子為何缺席

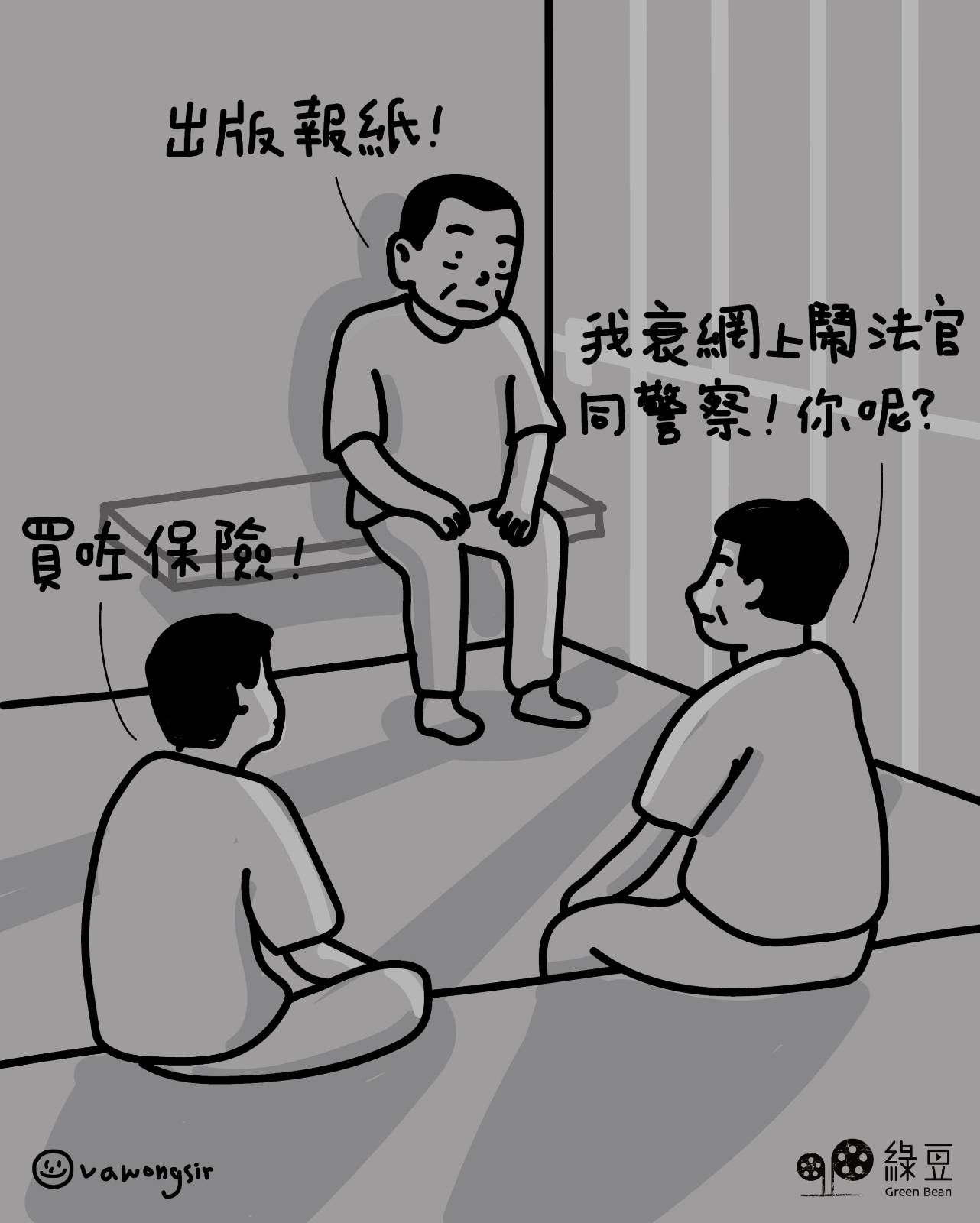

抗爭運動期間,香港各大學的教職員除了極少數敢公開發言支持運動外,儘管心中憤怒和不滿,大部分都噤聲;當然在2019年的無數示威中,他們會在群眾中參與遊行抗議,或在報章和社交媒體聲明簽名反對。台灣學者吳叡人先生評論這種現象為「知識分子的缺席」(註一)。我們不一定全面同意吳先生的分析,但作為有深入研究香港運動的學者,對香港大專學術界的觀察,值得我們反思。

吳先生指出有兩種原因導致這個現象:「一個是香港人文社會型知識分子的運動經驗非常少,非常地學院,他們是親西方的產物,一邊優越感很重,拼命掉洋書袋,一邊說自己是反殖民、後殖民,這種自我矛盾的意識非常明顯,讓他們陷入一個深度被殖民的意識裡而跨不出來。所以他們沒有辦法面對年輕人很生猛的東西,年輕人不一定讀過什麼《想像的共同體》或其他理論,但卻用實際的生命在日常生活進行鬥爭。這些事情其實是嚇壞了這些我稱為『葉公好龍』的知識分子。」

即是説我們香港的知識分子,大部分在西方精英大學學術自由的環境受教育,回到香港教學研究也相信如此,從未經驗過政治學術審查的壓迫。至少我在中文大學二十多年教學經驗中,肯定這學術自主和自由。絕大部分教職員覺得這是理所當然的學術條件,沒有人會反對民主自由法治。在課堂和研討會上講解和辯論哲學和政治議題,止於學術象牙塔之內。但是我們不要忘記2014年的雨傘運動,主要的發起人包括香港大學法律學者戴耀庭和中文大學社會學學者陳健民。儘管這場運動最終失敗,但這是在香港多年努力建立的公民社會中,由學者自主引發出來的社會運動,影響深遠。因此,香港學者不全是「葉公」,不少是願意承擔「公民抗命」的知識人。當然這佔整體大學學者是少數。「政治中立」是口號,「離地」教授仍是大多數。

我們是「國際」學者

吳叡人先生提出的第二個原因是:「我覺得他們無法面對這次運動裡面,香港人爆發出來的港人集體意識,也就是說香港人覺得自己就是一個nation──或者不要用nation的話,可以用sovereign people,這個sovereign一般翻成『主權』,也可以翻成不受任何外來力量統治,是self-governing,就是『自我統治』。香港人覺得他們自己應該得到自我統治的權利(They think they deserve to be self-governing)。當然所謂『自我統治』有個光譜,可以從最高到『獨立』到『聯邦制』的高度自治。」

吳先生這個原因有最大爭議性。他確定這場運動主要是由「香港獨立」的意念所推動。大部分同情「勇武者」的知識人,是同意「光復香港,時代革命」這口號,但不一定贊成「港獨」。本文暫不處理「光時」和「港獨」這兩個重要課題。我想回到吳叡人先生對香港知識分子的評論。他説:「我觀察到許多香港的專業人文社會知識分子,不願面對這種香港人民族或國族或政治主體意識爆發的事實,陷入了某種我稱為collective self-denial,也就是集體的自我否認的困境之中,以致於不知如何去面對這場革命,也不敢去承接歷史藉由這場革命向他們提出的任務,最終導致了集體缺席的狀況。」

吳先生續說:「很多香港的知識分子如同徐承恩所講的,陷入一種『虛幻的都會主義』。香港那些受西方教育的知識分子常常自以為香港是西方先進國家的一員,自以為自己是法國、美國或英國的一部分,屬於廣義最進步的歐美知識圈的一環,可是他忘了香港其實不過是中華帝國底下的一個殖民地而已,事實上只擁有極為有限的自治權,而且還不斷地被侵蝕。」

我們這一代在香港出生的教授,受英、美、澳、加、德和法國的博士學位訓練,一直覺得我們的教學和研究應該和歐美學術世界一樣,研究標準以外國為準。是以香港的大學以在世界大學排行榜上最前端為傲。但的而且確,我們從不太關心吳先生的觀察,相信大學和政治是可以分離,我們是「國際」學者(註二)。

鮮有學者評論香港的大學淪陷

香港知識分子對我們所處的學術環境評論和反思極少。在嶺大 21 年的退休社會理論講座教授Peter Baehr和現時仍在科大教學的Carsten Holz 教授是例外(註三)。他們兩人在過去三年以英文撰寫關於香港大專學術界的現象,是鮮有敢言的文章。當然這些文章不在本地發表,也沒有中文譯本。無論這些文章有多少本地學者讀過,重要的是他們以獨立自主的學術立場,評論香港的大學淪陷的現象。

Peter Baehr 本年四月在Society期刊發表名為 《在國安法陰霾下香港的大學》(Hong Kong Universities in the Shadow of the National Security Law)(註四)的專題文章,相信是至今評論香港大專學術界在過去三年內所發生的,獨一無二的文章。文首開宗明義説:「當我們聽到獨裁(dictatorship)這個詞時,殘酷的場景永遠不會遠離我們的想像:秘密警察在深夜或清晨強行進入住宅,逮捕茫然的居住者……我建議先不談獨裁者的拳頭,先看看其周遭的精神:機會主義、奴性和默許。我說的例子關乎一個專業——學術專業,這方面我可以聲稱知道一些事情。我寫了我在香港任教最後18 個月所目睹的事情,這段時期是中國共產黨幾乎完全控制香港的大學的高峰期。」

Baehr 的文章並不止於評論在香港的大專學術界在國安法下的問題,也給我在本文開始時引勞先生的忠告的一個發展方向:在極權統治下學者教授如何自處。

Baehr 在這文章的引言續説:「問題絕不是大學可以戰勝共產黨,那是不可想像的。問題是要捍衛,並公開地捍衛大學的獨立性,捍衛學術使命的尊嚴,直到它們從我們手中被奪走。在這之後,要遵循 『不傷害』的古訓。」

下篇繼續談這兩位在香港的外籍學者的文章。

(註一)吳叡人:「致一場未完的革命」,《報導者》,2020年2月3日。

(註二)「大學排行榜」和「學術自由」,以及大學與政治的關係,會在以後的文章討論。

(註三)Peter Baehr,嶺南大學社會理論講座教授,漢娜鄂蘭哲學專家,2021年退休後離港,現出任美國Fellow at the Centre for Social and Political Thought, University of South Florida;穆嘉(Carsten Holz)香港科技大學社會科學教授。

(註四)Peter Baehr, “Hong Kong Universities in the Shadow of the National Security Law”, Society, 59, 225-239 (2022)(中文由作者翻譯)

▌[鏡遊集]作者簡介

張燦輝,香港中文大學哲學系退休教授,相信哲學不是離地、不在象牙塔之中,對世界有期望;改變不一定成功,但至少嘗試理解和批判。已到耄年,望在餘生仍能享受自由民主,並欣賞文化與大自然。