實習幼師:無常中學自在

「嗰陣 (2019年) 好想行開,覺得喺香港唞唔到氣。試過同朋友行上墳場,走到最頂大嗌粗口。好應聲,覺得有『人』聽咗。」Sofie 朗聲笑了,我想像她喊出的粗口一樣鏗鏘,迴盪在碑石間,撞擊沉寂的空氣。

後來她真的「行開」了,但出發之前,在溫哥華期待着她的老友突然離世;到埗之後,摯愛的媽媽突發重病。面對變故與無常,陪伴着 Sofie 的,有學業與一群孩子。

不捨但要前進

Sofie 離開不只一個原因:社會變得陌生、經營的音樂中心疫情間生意大跌、「新常態」為原本理所當然的工作設下重重關卡⋯⋯這些通通令她意興闌珊。「仲有,我發覺自己每隔十年八載就想嚟個大變,好似打散晒積木再砌過咁。」她職業生涯的第一個十年圍繞圖書與出版,第二個十年與友創立音樂中心。第三個十年在即,彷彿又是起動時。

Sofie沒結婚沒小孩,一直跟父母同住,「有時會諗,如果第日爸爸媽媽唔喺度會點?我想像唔到,屋企人也鼓勵我實習下一個人生活。所以,有不捨,但我需要前進。」

選擇到溫哥華,是因為一起走過高山低谷的老朋友夫婦湊巧回流當地。此前她甚至從未踏足北美,在港朋友餞行時勤提醒,「佢哋叫我唔好搭巴士、話Skytrain(鐵路系統)烏煙瘴氣、滿街homeless(無家者)、夜晚有野生動物嚟『擔』走我⋯⋯」

被機關槍一輪掃射後,Sofie爆發:「我真係發咗脾氣——樣樣都唔得,咁我係咪要坐直升機返學?唔好再講,我去到自己睇就得!明白朋友關心,佢哋仲可能覺得我冷淡。但我其實內心洶湧,只係開啟咗冷靜嘅求生模式,需要空間自己搵正確嘅資料。」

內心洶湧,也因為生命無常。起行前,回流溫哥華的老友突然傳來離世惡耗,重逢未即,已成永訣,她得幫忙處理後事和支援遺孀。到埗後就學期間,摯愛的媽媽中風兼心臟病發被緊急送院,她心焦如焚,奔波兩地。

收伏小皮蛋

這段日子陪伴 Sofie 的,有課業和一票孩子——實習幼兒教育時遇到、各樣膚色各種可愛的孩子。她愛當孩子的玩伴,也特別喜歡觀察老師收伏那些令人好笑又好氣的小皮蛋。

一次,少少「牛精」多多可愛的三歲男孩動手推人,被老師捉個正着。「老師問佢邊隻係推人嘅 rough hand(粗魯手仔)?因為 rough hand 依家好激動,老師要拖住。小朋友乖乖伸出一隻手,老師就拖住佢遊花園,邊行邊哦,only you~only you~咁,行完三圈小朋友謝曬⋯⋯」說到這,我們都笑了。「嗰日嘅茶點係雪條,派到呢個小朋友時老師再問:你想用 gentle hand (溫和手仔)定係 rough hand 拎雪糕?佢乖乖答 rough hand。老師冇拒絕,因為 rough hand 一樣可以食雪條。」

經營過音樂中心的Sofie,明白老師面對重重複複的行為問題,有時難免情緒短路。「但我喺呢度學到重要一課:唔好放太多自己嘅情緒入去,再煩都要將小朋友同佢嘅行為分開,仲可以加啲幽默感:手仔做錯嘢,但我一樣愛你。」

另一次深夜印象,有關兩個小女孩的「小氣簿」。某日小女孩掏出橡皮糖分享,人人有份,獨缺近日的嘔氣對象,對方當場慘哭。假如把場景換到香港,大人大概會訓示分享美德?但那天老師沒那樣做。

「佢先問小女孩乙點解喊?乙話 “She hurt my feelings” (她傷了我的心),老師同理佢嘅感受,但提醒佢要學識保護自己嘅情緒,唔好咁易俾人傷害。佢轉頭再問甲點解唔分糖畀乙?甲話因為想留返最後一粒畀自己。老師冇否定呢個諗法,但就問:分享都係想大家開心,下次點樣做好啲?甲諗一諗,答:我會行遠啲。」

還有一次,有小男孩被幾個同學壓倒在地,近乎欺凌,他卻一聲不吭。這不是第一回了,老師徵得家長同意後,決定來個小實驗:那天,大人在安全情況下暫不介入,鼓勵孩子為自己發聲,直到那孩子終於說出「不可以」。「當然,老師亦都教訓咗蝦人嘅同學。佢哋堅持自己只係 rough play(玩打交),無諗到同學唔鍾意。老師就叫佢哋互相 rough play 嚟睇下,佢哋無聲出。」

圖:形容自己有點瘋的Sofie,最愛當孩子的玩伴,特別是有點調皮的孩子.

「我」與「我們」

這些從各間幼兒中心收集回來的觀察,雖然微小,卻彌足珍貴。Sofie 一邊學習這裡重視的價值,一邊浮想聯翩:如果香港小朋友在這種環境長大,會有多不一樣?

「我哋嘅小朋友成日俾人主導——阿媽要你學琴就學琴,要你讀面試班就讀面試班。呢度啲小朋友比較有say(話事權),會諗下自己鍾唔鍾意、想唔想做,更加有動力。我睇到嘅幼教,好接受小朋友自我中心,明白係大腦嘅發展階段。你可以話佢哋長大後會自我啲,甚至可能自私啲,但相對地,佢哋更懂得為自己做決定。」

這些微小一點一滴潛移默化,最終拼湊出社會的文化底色——個人主義強調「我」的選擇與自由,集體文化看重「我們」的責任與關係。各有前因,也導出截然不同的結果。

而在這個過程中,幼師不只是觀察者,更是直接的參與者。

每到一間幼兒中心,Sofie 都訪問那兒的幼師:你有什麼深刻的職場經驗?對於我的工作有什麼建議?我再要努力多少年,方能成為成熟的幼師?

「個個答案都有一個共通點: we are still learning,我哋仲學緊。佢哋不斷鼓勵我:唔好驚錯,出錯唔係天跌落嚟,重點係下次做好啲。而我確實見到佢哋時時將遇到嘅困難攞出嚟傾,一齊諗下點改善。」

加拿大令很多香港人恨得牙癢癢的其中一個文化衝擊,是公共機構、醫療系統,乃至銀行等,能出錯的也都可能出錯——包括重要文件上的人名和性別。「從香港人嘅角度睇,係有失專業。但我嘅幼教經驗確實令我諗到:佢哋對於出錯,一體兩面嘅睇法。」在幼教,犯錯是成長過程,是積極的;然而,這種寬容倘若被無限延伸,便是失職與失信的開始。

看孩子,也回看自己

年中,Sofie畢業了,之後計劃多觀摩SEN(特殊教育需要)的教育方式,同時探索自己的位置。「我曾經好羨慕一位幼師嘅淡定,企埋一邊望下已經運籌帷幄。但佢叫我唔駛羨慕,因為幼教需要唔同質地嘅老師,包括心軟嘅、鍾意同小朋友玩嘅;咁樣,即使係調皮嘅小朋友,亦都能夠感受到愛。」

這段學習也啟發了 Sofie 換個角度看待她與朋友之間的艱難時光——友人喪夫之初,她陪伴着奔跑,也一起想像未來;但隨着對方長期受困負面情緒,而 Sofie 也因媽媽重病心力交瘁,她終究感到超出負荷,「嗰陣為咗支援佢,希望帶佢離開『受苦』嘅狀態重新出發,我將好多嘅嘢吞落肚,唔想佢唔開心。但吞得多,自己受唔住,就變得有啲躁。我一向爽直,佢應該感覺得到。」

「但諗深一層,其實我冇真正跟住佢嘅步伐,可能佢根本未準備好接受改變?冇人可以逼另一個人改變,就好似幼兒中心成日講:要與佢哋同行,唔係拉住佢哋走。」

經過一段艱難日子後,最近Sofie和友人終於重修關係,「無論點,我哋都應該記住朋友間真實發生過嘅美好。」咖啡室外,飛蛾伏在窗前,Sofie 輕笑說 “Hi”,「每次見到,我都當係我老友。我覺得佢會同我講唔該晒。」

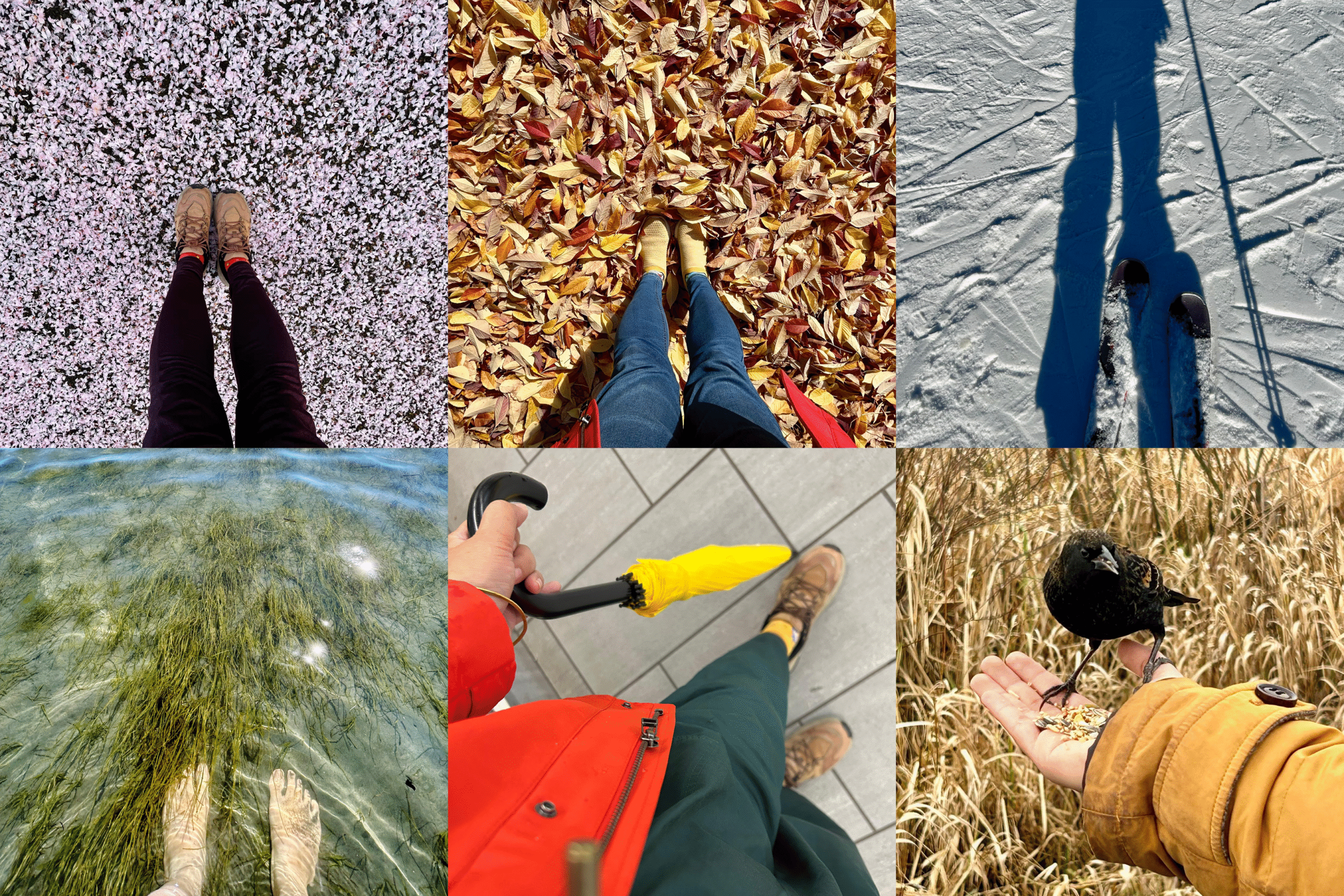

圖 : Sofie腳下的紅蘑菇與青草地

喜歡現在的自己

帶傷行走的這兩年,Sofie 如何為一個人的生活實習驗收成果?她傳來的照片大概是最佳答案:她愛拍自己足下,而足下有落櫻的粉紅、枯葉的秋色、白雪皚皚、淺灘和水草⋯⋯「比較以前,我更喜歡依家嘅自己,因為更自在。」

「係屋企滿滿嘅愛畀到我呢份安全感,可以大膽做決定。」Sofie 說:「愛也使人得自由。」

(全部照片由受訪者提供)

▌ 蘇美智

記者,愛聆聽日常、撿拾容易錯過的精彩;既寫大人看的書,也寫小朋友看的書。對她來說,離散的功課,是保持自我完整,同時珍視身處的當下。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《我們的同志孩子》和《神奇小盒子》繪本等。