最著名的草地(下)

大家都應該知道路易士的旅遊習慣,就是事前不看詳細資料,只看大概,故幾乎每次都有驚喜。

像參觀蘭尼米德(Runnymede),雖有歷史意義,但若只有一個草地,有什麼好看的?但知道它由National Trust(國民信託)管理,可預期必屬佳品,況且免費入場,實不妨一去。

國民信託是什麼?它是一個非牟利組織,負責保護英格蘭、威爾斯與北愛爾蘭的重要歷史建築、花園、自然風景、文化遺址與鄉村地景。可以做會員一年無限次參觀,當然也可以按需要購票入場。有些景點則免費,像蘭尼米德草地。但驚喜的,是國民信託能將蘭尼米德這個地方的「現代」意義帶出來,不只有「歷史」意義。

12 名「陪審員」

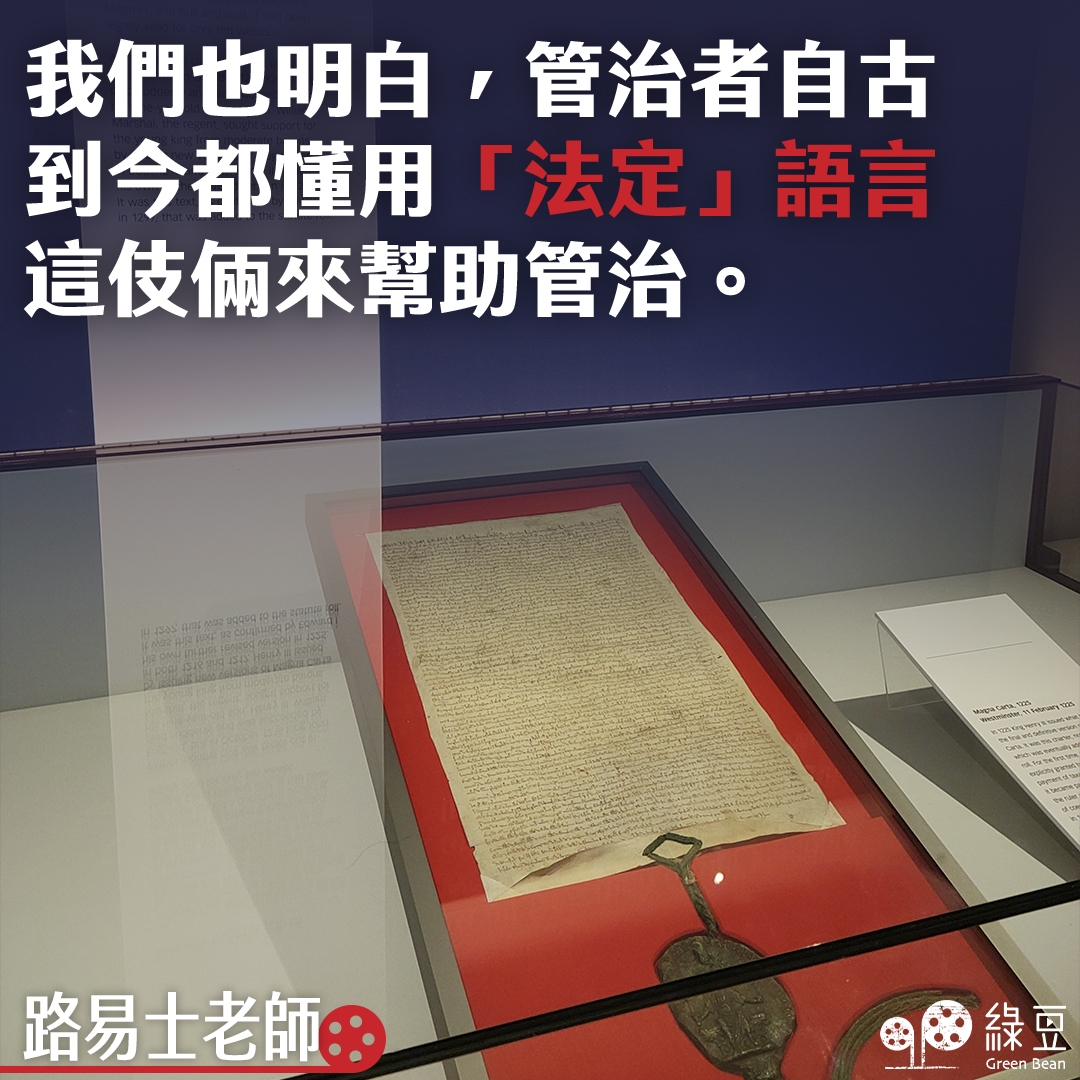

八百年前的《大憲章》(Magna Carta),雖說重要,但我們定必心裏認為它跟我們的日常生活是遙遠的,但藝術家卻能用作品提醒或啓發我們當中的意義。其中一個搶眼的展品,是十二張精緻雕琢的青銅椅子並列而立在蘭尼米德的古老草地上。它是由藝術家 Hew Locke 創作,目的是探討《大憲章》不斷演變與延續的意義。

原來這件作品名為 《陪審員》(The Jurors),奇怪,Juror有s。是的,現代陪審團一般由 12 名陪審員組成,的確是眾數。而《大憲章》裡最關鍵的一條(第 39 條)提到「由該等與其地位均等的人依法作出判決(by the lawful judgment of his equals),不得剝奪任何自由人的自由。」這句話奠定了「陪審制度」和「法治」的基石。

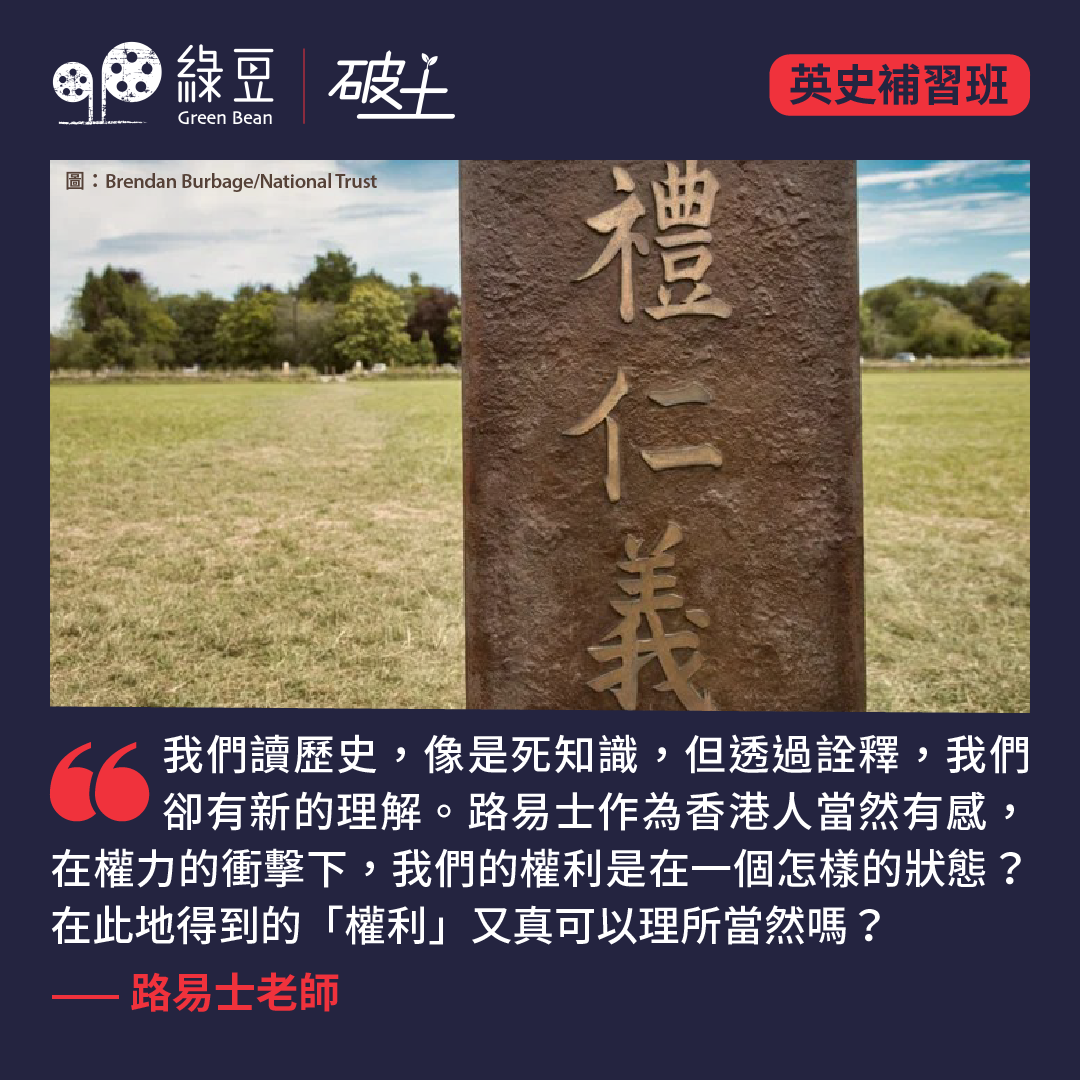

你可以在這些椅子坐下,去反思法治與自身的問題。因為每一張青銅椅的正面與背面皆刻有主要圖像,代表全球爭取自由的重要時刻。當我看到其中一張椅的正面寫著「禮仁義」三字時感到震撼,這是否代表我們現今法治的基礎也有著儒家道德思想呢?

我身處的原來是第十張椅子,真的是關於儒家的原則。椅背上的,是 1890 年代,澳洲的猴麵包樹(Boab Trees)圖案。故事是這樣的:在19 世紀 90 年代(1890s)從溫德姆(Wyndham)出巡的警察注意到一棵樹的樹幹上有孔洞,內部中空,於是他們切開了一個開口,將這棵樹用作押送原住民囚犯前往溫德姆受審途中臨時的拘留所。

我們都「知道」這不仁不義,不合禮。

文化理念跟歷史事件的錯置令人思考有沒有普遍的道德和道理去判別對錯,人類是否共同追求某些基本東西?

剛才提到《大憲章》第三十九章,我們不妨看看原文︰

No free man shall be seized, imprisoned, dispossessed, outlawed, exiled or ruined in any way, nor in any way proceeded against, except by the lawful judgement of his peers and the law of the land.

「除非是由該等與其地位均等的人依法作出判決,又或是除非依據大地的法規,否則不得恣意對任何自由人進行逮捕、監禁、強佔其不動產、剝奪其公民權利、或予以流放,亦不得以任何方式傷害他們,向他們作出任何不利事情,又或是差派他人向他們作出任何不利事情。」

政權的力量大,個人的力量弱,要以卵擊石何其困難。但看完《魷魚遊戲》都知,人不是馬,人是有尊嚴的。政權的確可以殺死你,而保護你的尊嚴唯一路徑,就是尊重法,尊重禮仁義。

水中的條款

別停下來,往前走還會看到一個難忘的景點,叫《水中所書》(Writ in Water)。那是由藝術家馬克・沃林傑(Mark Wallinger) 委托之作。它像修道院的圓形建築,直徑15.4公尺,坐落於一處低緩的小丘之上。沃林傑這位藝術家長期關注個人與社會責任等議題,他曾以作品《State Britain》獲得2007年特納獎。入口處有左右兩條通道,走進內部墨色曲線的走廊,氛圍漸漸變得莊嚴。走廊盡頭是一個寧靜、圓形的內部空間。中央是一個圓形水池,與天花板上的圓孔(天眼 oculus)彼此對應。

水池邊緣由鋼鐵製成,弧形上以雷射雕刻出《大憲章》第三十九章的文字。正如沃林傑所言,這是一條「穿越時空依然強而有力的條款」。這些文字是鏡像雕刻,僅能透過水中的倒影閱讀。沃林傑的靈感源他於1998年前往詩人約翰・濟慈(John Keats) 的墓前致敬,墓碑上寫著:「此地長眠者,其名僅寫於水中。」

作者想提醒我們對於那些視為天賦人權的事物,必須一再學習與重新理解。這些文字究竟是短暫的,還是永恆的——端視我們而定。

我們讀歷史,像是死知識,但透過詮釋,我們卻有新的理解。路易士作為香港人當然有感,在權力的衝擊下,我們的權利是在一個怎樣的狀態?在此地得到的「權利」又真可以理所當然嗎?

▌[英史補習班]作者簡介

路易士老師,移英港人。在港教通識,現於英國公立學校教歷史和地理。閒時愛讀書和遊山玩水。